TOPICS

最新のTOPICS

2025.12.18

続きを読む

元外務事務次官 薮中三十二客員教授による特別講演と外務省を目指す学生へ向けた「キャリア・トークセッション」を開催しました

12月18日、薮中三十二客員教授による特別講演を実施しました。

薮中先生は、外務省入省後、日米構造協議や、アジア大洋州局長として6カ国協議の日本代表を務め、北朝鮮の核や拉致問題をめぐる交渉に臨む等、数々の国際交渉を担当し、2008年には外務事務次官を務められた日本外交のエキスパートです。

2010年に外務省退官後、2022年まで客員教授として立命館大学 国際関係学部・研究科の授業をご担当いただいておりました。

講演のテーマは「Searching for Japan's own Diplomacy in the Era of President Trump bulldozed Disoriented World」。

英語で実施いただき、多くの国際関係学部・研究科の学生が参加しました。

留学生も多数参加しており、多様な国の学生から昨今の国際情勢について、薮中先生へ多くの質疑が投げかけられ、質疑応答は時間いっぱいまで行われました。

薮中先生から最新の国際情勢と今後の日本外交の課題について直接お話を伺うことができる、国際関係学部生にとって大変貴重な機会となりました。

また、講演会の前の時間には、外務省や国家公務員を目指す学生を対象とした「キャリア・トークセッション」を開催しました(こちらの企画は日本語で実施)。

国際関係学部の学生はもちろん、他学部からも多くの学生が参加し、外務省・国家公務員を目指す上での貴重なアドバイスを薮中先生よりいただくことができました。

2025.12.16

ゲスト講義実施報告(大谷大学非常勤講師 徐希寧様)

「文化交流史」(担当教員:中本 真生子)の授業にて、徐希寧さんをゲスト講師としてお招きし、自身の研究対象である「近代朝鮮民謡舞踏」について、「文化交流」と「文化変容」、さらに「超越」と「融合」をテーマにお話しいただきました。

続きを読む

授業の前半では、日本による朝鮮半島の植民地下で朝鮮半島の民族舞踏が 1.宮廷の解体により宮廷舞踏と民族舞踏の融合が起こったこと、2.日本経由で西洋の現代舞踏(モダン・ダンス)の要素が導入され、「近代朝鮮民族舞踏」が成立したことが説明されました。

特に、日本の舞踏家に師事し、日本で高く評価された舞踏家、崔承喜の来歴と舞踏の特徴、そして彼女への評価が「日本から植民地に注がれるオリエンタリズム的眼差し」を内包していたことが示されました。

授業の後半では、1945年の日本の敗戦・朝鮮の独立とそれに続く分断の中で、日本に残された在日コリアン(特に総連系)の人々が、自身のアイデンティティ維持のために、この「民族舞踏」を、朝鮮学校の舞踏部を出発点として体系的に継承されてきたこと、さらにその「民族舞踏」が、北朝鮮の支援と影響下にありながらも徐々に独自性を獲得し、「創作舞踏」という、日本に生きる在日コリアンの学生たちの経験や生き方を題材とした「新しい民族舞踏(在日コリアン民族舞踏)」が形成されていることが紹介されました。

さらに、この「在日コリアンの人々の民族舞踏」が韓国舞踏の要素を取り入れるといった、新しい融合が見られること、また日本女性が韓国舞踏教室に通って韓国舞踏を踊る、といった動きもみられることから、日本という場で朝鮮民族舞踏のポストコロニアル状況が乗り越えられようとしている、という展望も語られました。

学生たちは、これまで自分たちが「朝鮮民族舞踏」について知識がなかったことに驚き、また強い興味を持って授業に取り組んでいました。授業後のレポートからも、今回の授業が様々な形で日本の中のオリエンタリズムおよびポストコロニアルを深く考えるきっかけになったことが読みとれました。

2025.12.15

続きを読む

ゲスト講義実施報告「在日コリアンと日本人の見えない『国際』結婚」(武蔵大学 社会学部教授 林 玲美様)

「比較家族論」(担当教員:山口 智美)の授業にて、社会学者の林 玲美 武蔵大学教授をゲスト講師としてお招きし、「在日コリアンと日本人の見えない『国際』結婚」と題した講義を行っていただきました。

講義冒頭では「結婚とは何か」という問いをたて、テレビドラマやマンガなどから具体的事例を参照しつつ、「結婚」が必ずしも純粋に個人の選択のみに基づくものではなく、経済的条件や社会的規範などと結びついていることが示されました。

続いて「インターマリッジ研究」について説明され、いわゆる「異人種」間の結婚といった可視的なインターマリッジのみならず、身体的特徴の差異が少ない集団成員間の結婚や事実婚など、より不可視的な「インターマリッジ」も存在すると説明されました。在日コリアンと日本人のインターマリッジは後者の事例として位置付けられました。

さらに林先生は、人口動態統計、自伝的エッセイなどにおける言説分析や、世代間の出自継承をめぐる聞き取り調査など多様な例を挙げられ、歴史的変化の議論やさまざまな事例を説明しつつ、在日コリアンと日本人のインターマリッジのありようや変化について論じました。

本授業では、学期を通して「婚姻」に関して重要なテーマの一つとして議論してきましたが、国際結婚について扱った回の直後に林先生のゲストレクチャーが行われたことで、多様なインターマリッジのあり方についてより深く考えることができました。

授業後のコメントからは、自身の家族・親族や身近な事例と結びつけながら考察している様子が伺えました。また、本講義ではインターマリッジ研究の議論を通して、さまざまな研究の方法論も紹介されており、家族研究の手法について理解を深める貴重な機会ともなりました。

2025.12.09

続きを読む

2025年度春セメスターの成績優秀者を対象とした「西園寺記念奨学金」の授与式を行いました

12月9日に2025年度春セメスターの成績優秀者を対象とした「西園寺記念奨学金」の授与式を行いました。

授与式では受賞者を代表して井上 友佳理さん、BATKHUYAG Tamirさんにスピーチをしていただきました。

受賞した皆さんは今後ますます学業に励んでいただき、充実した学生生活を送っていただきたいと思います。

2025.12.08

続きを読む

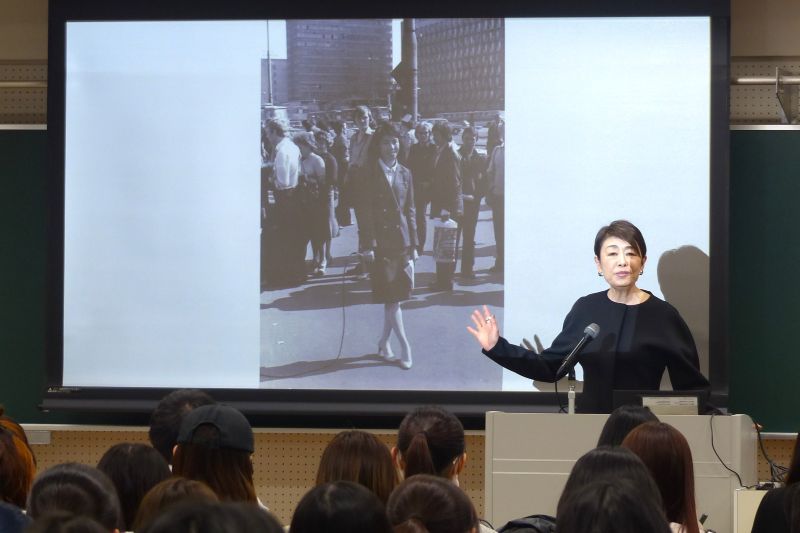

ゲスト講義実施報告(ジャーナリスト 安藤 優子様)

「特殊講義」(担当教員:山本 忠通 客員教授)の授業にて、テレビで長年ご活躍されているジャーナリストの安藤優子様をゲスト講師としてお招きし、ご講演いただきました。

講義では、これまで安藤様が取材をされてこられた数々の国際問題の現場やメディアでの活動について、写真を交えながらご紹介いただきました。また、女性のテレビメディアや報道部門でのポジションの変遷やキャリア、ジェンダー課題についてもご自身のご経験を交えてお話いただきました。

講義の後半では、受講生からの様々な質問にも1つ1つ丁寧にお答えいただきました。

国際関係学を学ぶ学生達にとって、メディアを舞台に国際問題の現場に関わってこられた専門家から実際のお話を伺うことができた今回の講義は、大変貴重な学びの機会となりました。

2025.12.08

ゲスト講義実施報告(明治学院大学名誉教授・放送大学客員教授 原 武史様)

「現代社会理論」(担当教員:CHEUNG YUKMAN)の授業にて、明治学院大学名誉教授・放送大学客員教授の原武史先生に「天皇制の100年」というテーマでご講演いただきました。

続きを読む

近代日本の天皇制が「政治・空間・メディア」を通じて国民の意識を形成してきた過程を精緻に解明いただきました。「天皇制の100年」は、明治以降の儀礼・鉄道・地方巡幸・戦後民主化を貫く連続性と断絶を描き、天皇の存在が日常空間と社会感情を通じて国家像を構築してきたことを示す総括である、という新たな視点を提供いただきました。

受講者は「天皇制」からの日本戦後歴史と国内・国際の政治状況関係の解読を興味津々に聞き、講義後には活発に質疑応答が行われました。

2025.12.05

続きを読む

ゲスト講義実施報告(名古屋市立大学大学院人間文化研究科 専任講師 山田 翔太様)

「開発政策論」(担当教員:嶋田 晴行)の授業にて、バングラデシュの水問題を専門とする山田先生をお招きし、バングラデシュの概要と水供給にかかわる問題点について講義いただきました。

バングラデシュには豊富な水資源が存在するが、土地の特性からヒ素による汚染が問題となっており、それに対して海外の援助機関が支援をおこなってきました。

今回はその中でもNGO による支援を中心解説いただき、その効果と問題点についての理解を深めることができました。

講義後は現地の学校における水教育の現状などについて活発な質疑応答が行われるとともに、立命館のOB として大学院へ進学する意味についてもお話しいただきました。

2025.11.24

続きを読む

ゲスト講義実施報告「言語化・核の支配・抵抗」(デュポール大学 宗教学部教授 宮本 ゆき様)

アメリカ・デュポール大学の教授で倫理学者の宮本ゆき先生を「専門演習」(担当教員:山口 智美)の授業にお招きし、「言語化・核の支配・抵抗」と題したご講義をいただきました。

宮本先生は核問題をご専門にされていますが、本講義ではその枠を超え、「言語化」がなぜ必要なのか、それが私たちのものの見方や理解をどのように形づくっているのかについて、幅広い観点から考察がなされました。

同時に言語化が差別や支配にもつながりうる側面があることや、認識や名付けの非対称性についても論じられました。

被ばく者差別やセクシュアル・ハラスメントを事例に、現象を表す言葉がないことで被害に気づけなかったり、周囲に伝えられなかったりする状況があることが示されました。一方で、知識は状況化されたものであり、誰が、どの立場から言語を用いるかによって、意味や価値づけが決められてしまう可能性もあることも指摘されました。言語による抵抗だけでなく、「言語化」に抵抗すること、言語以外のアートや身体表現などの方法もまた重要な抵抗であるということも示されました。

抽象的で高度な内容も含まれる講義でしたが、宮本先生は具体的な事例を使いながら、とても丁寧にご説明くださいました。学生たちは真剣に宮本先生のご講義を聞き、理解を深めるために質問も活発に行っていました。授業後のコメントからは、学生たちがそれぞれの興味関心や卒論テーマなどと宮本先生のご講義をつなげて考察を深めていることが伺えました。

来年度のデュポール大学の学生さんたちと山口ゼミとの交流の可能性についても話題が展開し、今後のゼミの展開も見据える貴重な機会となりました。

2025.11.20

続きを読む

ゲスト講義実施報告(元世界銀行・IMF開発委員会幹事 小寺 清様)

「国際連合入門」(担当教員:織田靖子先生)、「Introduction to the United Nations」(担当教員:石川 幸子先生)の授業にて、元財務省官僚で世界銀行・IMFの開発委員会で幹事の経験を持つ小寺 清様にお越し頂き、講義を行っていただきました。

「国際連合入門」では「世界の貧しい人々の生活向上と地球大の諸課題への対応をどう進めるのか? 世界銀行グループの仕事」というテーマの下、開発途上国の現状、小寺氏自身がどのように国際金融・開発の分野でのキャリアを積んでいったのか、現場での具体的な仕事内容、および今後の課題等についてお話しいただきました。

「Introduction to the United Nations」では、広く開発銀行の役割、課題等についてお話しいただきました。現在、国際社会が抱えている開発課題について説明いただき、MDGs及びSDGsの取り組みを経ても世界人口の10%が貧困ライン以下の生活を強いられていること、紛争影響地域の増加、並びに地球温暖化の問題が開発アジェンダの中でも最優先になっている現実を再確認しました。

そのような地球的課題に対応することが急務であるにも拘らず、政府開発援助(ODA)の比率は年々減少しているという現実に直面している中、IFC, MIGA,EBRD,IDB等がプライベートセクターへの投資を行っている他、アフリカ開銀やアジア開銀もプライベート・キャピタルを動員する動きが活発化しているとの取り組みが紹介されました。

開発機関としての開発銀行の役割は、1)金融機関として資本市場において民間資金の活性化を図る;2)テーマ別よりも各国の状況に合わせたオペレーション;3)ナレッジバンク機能;4)会議開催の招集力の4つに分類されます。

国連との関係では、世銀グループは、専門機関(specialized agency)に分類されます。

講義の最後は、小寺氏ご自身が、世銀の中央アジアのカントリー・ディレクターとして勤務した経験を中心に、世銀グループでの勤務についてお話しいただきました。

カントリー・ディレクターとして気を付けていた点として、様々な専門性を持ったスタッフをまとめ上げるチームビルディング、国の首脳たちとの交流、交渉、彼らの声に耳を傾けること、任務遂行と説明責任を果たすこと等が挙げられました。

講義後には、様々な質問を学生たちが投げかけられ、普段、あまり馴染みのない世銀グループの話が身近に感じられるようになった講義となりました。