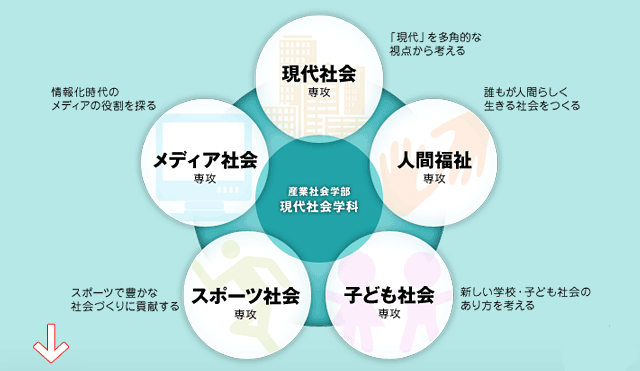

専攻紹介

震災からの復興、原発の再稼動、異常気象と地球温暖化、国内外での貧困や格差の増大、地方の過疎化や少子高齢化、非正規雇用や過労死の増加、ワーキングプアーやシングルペアレントの苦難、そして、宗教や文化の違いを巡る対立や紛争など、あなたが住む町やそこからはるか遠くの海外に至るまで、世の中は数多くの解決すべき問題であふれています。あなたの興味や関心に沿って、これらのトピックをそのままダイレクトに大学での学びのテーマとして設定できるのが、現代社会専攻です。「社会形成」「社会文化」「環境社会」という3つの領域とその科目群を組み合わせることで、あなただけのオリジナルな学びをデザインし、極めることができる履修プログラムが用意されています。 あなた自身や周囲の人がより幸せになれる社会や、見知らぬ世界の人びとにとっても希望ある未来を迎えられる社会を自らデザインし、その実現のために「問い」を立て、その解決策をともに探求していきましょう。

専門性を高める多彩な科目

※下記の科目は抜粋です。

- 現代と社会

- 産業社会学

- 都市論

- 社会文化論

- 企業社会論

- 家族社会学

- 比較政治論

- 比較文化論

- 国際社会経済学

- 労働社会学

- 社会病理学

- 現代経済論

- 比較宗教論

- 環境論

- 社会階層論

- 社会思想

- 住民自治論

- 比較ジェンダー論

- 資源エネルギー論 など

卒業論文テーマ(過年度例)

- 子どもの貧困に対する問題点の指摘:

相対的貧困率から見るマクロ的視点と、子供の立場から考えるミクロ的視点から - 女性のワーク・ライフ・バランスに関する国際比較

- エネルギーシステムにおける送配電網と熱供給網の再構築の必要性

- 無戸籍者問題における行政分野に関する考察

- 路面電車・LRT を軸にした地域の活性化―阪堺電気軌道を事例に―

取得できる資格

- 中学校教諭一種(社会・保健体育)

- 高等学校教諭一種(地理歴史・公民・保健体育)

- 特別支援学校教諭一種(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)

- 社会調査士(定員あり)

注:時間割の関係上、複数の資格課程を並行して履修することができない場合があります。

「私たちとメディアの関わり」をいろいろな角度から捉え返す。それが、メディア社会専攻での学びの目的です。メディアの現場で必要とされる知識や技能を修得するだけではなく、現代社会とメディアの関わりを問い直し、あるべき「メディア社会」をいかに考えていくか―こうしたことに重点を置いて学んでいきます。そのために、3つの領域を用意しています。「送り手」と「受け手」の両面からジャーナリズムやソーシャルメディアを捉え、メディアと人との関わりを考える「市民メディア」領域。テレビ、新聞、雑誌、広告などメディアの「発信媒体」についての理解を深め、それらと社会、政治、歴史などとの関係を探る「メディア社会」領域。そして、映画、マンガ、観光、スポーツなど、さまざまな文化、ポピュラー・カルチャーとの関わりからメディアの役割を考える「メディア文化」領域です。現代のメディアの役割と使命をともに考えましょう。

専門性を高める多彩な科目

※下記の科目は抜粋です。

- 現代とメディア

- 現代メディア史

- メディア社会論

- メディア文化論

- ジャーナリズム論

- 活字メディア論

- 音声メディア論

- マンガ文化論

- グローバルメディア論

- メディアリテラシー論

- ニュース論

- 映画と社会

- パブリックアクセス論

- 子どもとメディア

- コミュニケーション政策論

- コミュニティメディア論

- 広告論

- 観光文化論

- 表象文化論 など

卒業論文テーマ(過年度例)

- フェイクニュースはなぜなくならないか

- 京都アニメーションの消費者像分析

- ハリウッド恋愛映画のヒロインの「靴」に見る記号論的分析

- スマートフォン社会におけるネットいじめの危険性と対策とは

- 新聞におけるアスリートのジェンダー格差

- BTSの世界進出からみる日韓ポップスとオリエンタリズム

取得できる資格

- 中学校教諭一種(社会・保健体育)

- 高等学校教諭一種(地理歴史・公民・保健体育)

- 特別支援学校教諭一種(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)

- 社会調査士(定員あり)

注:時間割の関係上、複数の資格課程を並行して履修することができない場合があります。

「スポーツを時代や社会、人びとの人生との関係の中で理解し、その望ましい関わり方はどうあるべきか?」を問い続けることが、スポーツ社会専攻のアイデンティティです。本専攻では、講義や演習の他、地域や海外に出て実践的に学ぶプロジェクト型学習を用意することで、人文・社会科学の観点からスポーツ、あるいはより広くレジャーの「いま」を鋭く分析し、より良い世界をデザインする力を養うことを目指しています。とりわけ大きな特長は、スポーツの「本質」や時代ごとの価値・役割を究明するとともに、現 代社会との関係性の中でスポーツのありようを問い直す「スポーツ文化」「スポーツ社会」の学びをコア・カリキュラムに据えているところです。これは、体育やスポーツ科学での学びとは違った魅力です。学生には、国内外のスポーツやレジャーに関するビジネスや政策、法律、教育、メディアなどについて専門的に学ぶだけでなく、例えば「スポーツ×多様性」「身体×テクノロジー」「スポーツ×地域活性化」など、自らの興味関心や将来のビジョンに応じて独自の学びをデザインすることを推奨しています。

専門性を高める多彩な科目

※下記の科目は抜粋です。

- 現代とスポーツ

- スポーツ史

- ウエルネス論

- スポーツ社会学

- スポーツ文化論

- 余暇の社会史

- スポーツ政策論

- スポーツマネジメント論

- スポーツボランティア論

- スポーツメディア論

- 障害者とスポーツ

- スポーツとジェンダー

- グローバルスポーツ論

- 地域スポーツ論

- 武道論

- 生理学

- スポーツ心理学

- 学校保健

- 衛生学 など

卒業論文テーマ(過年度例)

- 地域活性化におけるスポーツ・アニメコンテンツの有用性

- 子どもの貧困が引き起こすスポーツの貧困について考える

- アーティスティックスポーツとしての飛込競技の可能性

- ライフスタイルスポーツとジェンダー:サーフィンにおけるジェンダー・人種差別から見える課題

- 男性はチアをしてはいけないの?:男性チアリーダーを取り巻く現実と今後の課題

- 経皮的筋電気刺激が力量調節を伴う運動学習に及ぼす影響

取得できる資格

- 中学校教諭一種(社会・保健体育)

- 高等学校教諭一種(地理歴史・公民・保健体育)

- 特別支援学校教諭一種(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)

- 社会調査士(定員あり)

注:時間割の関係上、複数の資格課程を並行して履修することができない場合があります。

子ども社会専攻では、「小学校教諭一種免許状」の取得に必要な単位を修得することができます。少人数授業を多く設定しており、小学校でのボランティアを実施するなど、教師力の育成を重視しています。教師経験のある先生に相談ができる部屋もあり、サポート体制も充実しています。また、本専攻は、幅広い学問領域が集まる産業社会学部の中にあり、子どもや教育に関する多様な学びを実現できる専攻です。目の前の現実は、ひとつの「問い」にひとつの「答え」というふうに単純にできているわけではありません。解明するためには、広い視野が不可欠です。たとえば、国際的な視点からは、グローバル教育や国際援助などの課題があり、社会との関係では、子どもの貧困やメディアなどの課題が見いだせます。学校教育に関しては、カリキュラムや学校文化などが、発達の視点からは、カウンセリングや家族関係なども視野に入ります。どの領域で専門性を深めるかによって、皆さんが社会で活躍するフィールドはどんどん広がっていくのです。教育や子どもたちに関わる仕事は、創造的でわくわくする営みです。あなたもぜひ本専攻で学び、新しい教育・子どもの社会の創造に挑戦してください。

専門性を高める多彩な科目

※下記の科目は抜粋です。

- 子どもと社会

- 子どもと教育の歴史

- 現代学校教育論

- 現代教職概論

- 道徳教育論

- 学校カウンセリング論

- 子ども・若者と社会病理

- 国際教育援助論

- 比較市民教育論

- 子どもと遊び

- いのちの教育

- 自我論

- グローバル教育論

- 子どもとICT

- 現代若者論

- 児童・発達心理学

- 生涯学習論

- 学校文化・学校空間論 など

卒業論文テーマ(過年度例)

- これからの教員に求められる資質・能力

- ICT教育の成果と課題

- 学力格差解消に向けて

- 授業における導入の工夫―認知的葛藤に着目して―

- 日本における子どもの貧困と今後の対策

- 外国人児童教育の現状と展望

取得できる資格

- 小学校教諭一種

- 社会調査士(定員あり)

注:時間割の関係上、複数の資格課程を並行して履修することができない場合があります。

人間福祉専攻では、障がいの有無、子ども、高齢者、おかれた環境に関わらず、誰もがその人らしく尊厳を保ち地域で暮らし続けられる社会づくりに貢献する力を蓄えます。福祉社会の実現に向けて整備される社会保障・社会福祉制度に関する理解から、障がい・虐待・貧困など社会的困難のある個人や家族への臨床場面における個別支援のスキルまで幅広く学びます。「福祉社会」領域では、少子高齢社会、国際社会など現代社会を包括的に、俯瞰してとらえる「眼」を養い、理念や思想、法律や社会制度などについて考え福祉社会の構築を目指します。「人間発達」領域では、乳幼児から高齢期を見据え心理学・人間発達学のほか、カウンセリングやコミュニケーションについて学び、人に寄り添いアプローチするための知識やスキルの「芽」を大きく育んでいきます。また国家資格である社会福祉士課程や特別支援教育課程を設置するなど、充実したキャリア教育が用意されています。今日の現代社会では、誰もが福祉課題の対象になり得ます。私たちの暮らす社会において、福祉領域は必要不可欠なものです。誰もが尊厳を持って人間らしく地域で暮らしていける社会を目指して、自らの「眼」と「芽」を育みながら、その専門性をより高めていきましょう。

専門性を高める多彩な科目

※下記の科目は抜粋です。

- 現代と福祉

- 人間発達論

- 地域福祉論

- ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ

- 心理学

- 老人福祉論

- 障害者福祉論

- 公的扶助論

- 福祉経営論

- 国際保健医療政策研究

- 発達障害論

- 国際福祉社会論

- 社会福祉法制

- 発達保障論

- NPO・NGO論

- 障害者とコミュニケーション

- バリアフリー論

- 家族関係論 など

卒業論文テーマ(過年度例)

- 児童館の子どもの居場所作りー子どもの発達支援と職場環境の課題について

- 介護分野におけるICT、ロボットの普及状況と今後の課題―効率化とより良い介護を目指して

- ヤングケアラー支援におけるピア・サポートの活用と展開

―当事者が経験を「語る」ことの支援の考察 - 学校教育による地域社会の担い手の育成―私立学校の教育の現状から考える

- 子どもの貧困と教育格差―就学援助制度の自治体格差と課題

取得できる資格

- 中学校教諭一種(社会・保健体育)

- 高等学校教諭一種(地理歴史・公民・保健体育)

- 特別支援学校教諭一種(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)

- 社会福祉士国家試験受験資格(定員あり)

- 社会調査士(定員あり)

注:時間割の関係上、複数の資格課程を並行して履修することができない場合があります。