中国理解講座

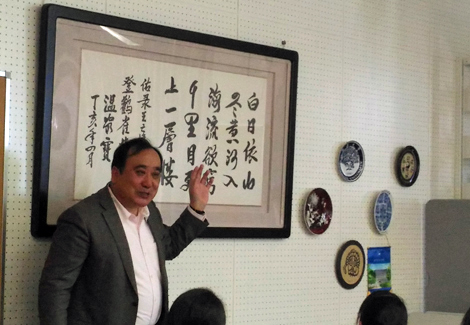

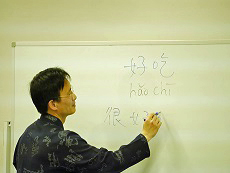

■3月17日(土)第132回中国理解講座「中国語教授法と勉強法」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、白家瑶立命館孔子学院副学院長・中方院長に、退職記念講演を行っていただきました。今回は発音のコツや音の伝わり方&聞こえ方の違い、教える立場からの参加者全員に気を配る授業の進め方など、長年の経験に基づく具体的な方法を実際にデモンストレーションを行いながら解説していただきました。受講者の方からは、「90分あっという間の時間でした。中国語は久しぶりでしたが、勉強をまた再開しようと思いました。」「先生の長年の御経験からきた授業や勉強のコツなど聞かせていただき勉強になりました。ありがとうございました。」等、ラスト講義に大変なご好評をいただきました。白先生、お疲れさまでした!

■2月10日(土)第131回中国理解講座「水餃子を作ろう!」

午前10時から立命館大学衣笠キャンパス末川記念会館レストラン「カルム」において、楊正武氏(京都華僑総会会長)ならびに楊智偉氏(中華処「楊」)に、手作り水餃子講座を行っていただきました。今回は皮作り&餡の包み方をメインに、作り方を教えていただきました。受講者の方からは、「みんなでお料理を作るのは久しぶりで、わいわい楽しかったです」「家で作るより、皮が薄く作れました!作り方を見れて良かったです」「先生からとても丁寧に解説をいただけたので、中国の餃子に対するイメージが変わった」等、大変なご好評をいただきました。

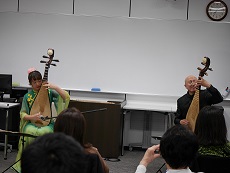

■1月20日(土)第130回中国理解講座「新春楽・中国音楽コンサート」

午後2時から立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ローム記念館大会議室において、葉衛陽氏(琵琶演奏家)ならびに張連生氏(二胡演奏家)に、BKCでは初の開催となる中国理解講座として中国音楽の演奏を行っていただきました。新春ならではの曲や日中様々な曲を生で演奏いただき、また、各楽器についての歴史などもお話しいただき、アンコールも含め、全17曲を演奏いただきました。受講者の方からは、「中国音楽コンサート、初めて聴かせて頂きました。一つの楽器で多くの音色が出せ、豊かな表現、音楽になる事を知り、大変感動しました。」「素晴らしい演奏を有難うございました。目から耳からウロコでした。中国文化の奥の深さを感じました。」「二胡、琵琶、各々の演奏も素晴らしかったが、合奏は更に、両方の良さが発揮され、もっと素晴らしかった。」等、初めて中国音楽に触れた方々から、その充実した内容に対し、大変なご好評をいただきました。

■12月2日(土)第129回中国理解講座「漢方入門~風邪撃退&身体トラブル改善~」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、池谷幸信氏(第一薬科大学薬学部漢方薬学科教授)に、漢方入門の講義を行っていただきました。今回は、漢方の基礎から、葛根湯(エキス剤、生薬)比較、風邪や各種身体症状に対する適切な漢方選びについての講義を行っていただきました。途中、丸剤作りでハプニングがあったものの、受講者の方からは、「体質や症状に合った選び方があると知ってとても参考になりました。美肌のためにも漢方を取り入れようと思いました。」「分かりやすく教えていただきました。漢方が少し身近なものになりました。ありがとうございました。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。また、先生のご好意により、参加者全員にお屠蘇のお土産付きな講座となりました。

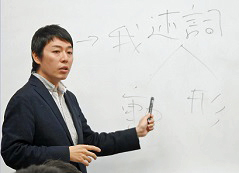

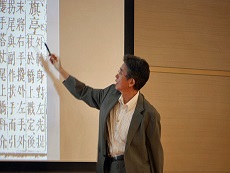

■11月25日(土)第128回中国理解講座・現代中国語シリーズ③「名詞?動詞?―古代中国語の品詞分類の難しさ―」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、戸内俊介氏(二松学舎大学文学部准教授)に、現代中国語シリーズ最終回として、中国語の歴史的変遷の講義を行っていただきました。今回は、主に古代中国語の品詞分類について学術的観点から詳細な分析を行っていただきました。受講者の方からは、「名詞と動詞の分類の仕方が成立の過程から説明され、よくわかりました。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。

■11月10日(金)第127回中国理解講座「段文凝トークショー」

午後4時30分から立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにおいて、段文凝氏(早稲田大学国際課)をお招きし、「C-POPって何?!」というテーマのもと、お話しのお相手に中川正之立命館孔子学院名誉学院長をお迎えし、トークショーを開催しました。会場へは多くの方においでいただきました。トークショーは、C-POPの定義や歴史から、最新のC-POP、中国音楽事情まで、全体を網羅した解説に加え、歌詞についての掘り下げ等、言語学の面からも解説をしていただきました。受講者の方からは、「お二人のトークに引き込まれ、あっという間に時間が過ぎました。C-POPの奥深いお話をありがとうございました。」「終始和やかな雰囲気のトークショーでとても楽しかったです!C-POPについて、実際に曲を聞きながら学ぶことができたのが良かったです。」等、充実した講演内容に対し、大変ご好評をいただきました。

■10月27日(金)第126回中国理解講座「中国琵琶の調べ」(東京)

午後6時30分から立命館東京キャンパスにおいて、叶桜先生(琵琶演奏家)に、「中国琵琶の調べ」というテーマのもと、講演を行っていただきました。東京での音楽講演は初となりましたが、多くの方にご参加いただきました。講演は、独奏に加え、師弟共演も実現し、当初の予定よりも多くの曲目を披露いただきました。受講者の方からは、「素晴らしい演奏をありがとうございました。綺麗な音色に心が洗われました。」「すごく楽しかったです!初めて琵琶の演奏を聴いたのですが想像以上にすごく音色がキレイだったり、ひき方が激しかったりしてすごかったです。」等、素晴らしい充実した講演内容に、大変ご好評をいただきました。

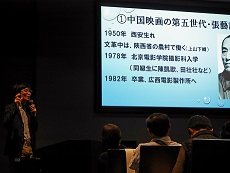

■9月30日(土)第125回中国理解講座「孔子学院の日」記念企画・映画講演会「30年目の『紅いコーリャン』」

今年度の「孔子学院の日」記念企画は、午後1時半から立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館シアタールームにおいて、三須祐介先生(立命館大学文学部准教授)に、「30年目の『紅いコーリャン』」というテーマのもと、講演を行っていただき、映画『紅いコーリャン』の全編を鑑賞しました。講演では、映画の背景、時代的位置づけ、作品の特徴など、映画に関するエピソードなども交えてお話いただきました。受講者の方からは、「「第五世代」「第六世代」という言葉はよく聞きますが、「第一」から「第四」世代の映画監督は知らなかったです。勉強になりました。」「初めて見ました。三須先生の講演のお陰で、特に色彩に関して本当に鮮やかなのが分かり、鑑賞ポイントの助けになりました。日中国交回復周年のときにこういった映画を(特に日本人の若い方が)観るのはとても大事なことだと思う内容でした」等、充実した講義内容そして講演スタイルに対し、大変ご好評をいただきました。

■9月16日(土)第124回中国理解講座・現代中国語シリーズ②「対照言語学からみる意味拡張・意味変化の方向性」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、夏海燕先生(神奈川大学外国語学部・特任助教)に、現代中国語シリーズ第2弾として、言語比較の講義を行っていただきました。今回は、日本語や中国語などの多言語データに基づき、対照言語学の立場から、言語表現の意味拡張、意味変化に見られる非恣意的な一方向性についての検証講義を行っていただきました。受講者の方からは、「大変理解しやすかったです。無意識に使っている言葉を改めて意識できました。先生のお話の進め方がとても理解しやすく、楽しかったです。ありがとうございました。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。

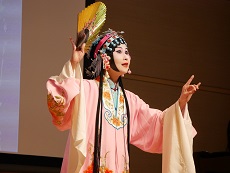

■7月29日(土)第123回中国理解講座×古典文化講座「崑劇入門~中国伝統演劇はどう演じられるか~」

午後2時から立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)、前田尚香先生(崑劇女優)、伊藤奈由美先生(二胡演奏家)に中国伝統演劇である崑劇の講演と実演を行っていただきました。今回は、今年度、中国伝統演劇をシリーズとして取り上げている古典文化講座とのコラボレーションとして、第一部に講演、休憩を挟んで、第二部に実演、そしてワークショップとして実際に歌を歌うという、体験型講座を行っていただきました。受講者の方からは、「先生の説明が分かりやすくて、大変勉強になりました。」「実際の演技を見れて(聞けて)とても良かったです。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。

■7月15日(土)第122回中国理解講座「夏の思い出コンサート」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム1階ロビーにおいて、葉衛陽先生(長城楽団代表、中国琵琶演奏家)、張連生先生(二胡演奏家)に中国琵琶と二胡の生演奏&講義を行っていただきました。今回は、全13曲に加え、アンコールも行っていただき、テーマの夏にちなんだ曲から、中国の伝統的な音楽まで、幅広い曲目を演奏していただきました。受講者の方からは、「二胡、中国琵琶のそれぞれが素晴らしく、2つのコラボになるとよりいっそう素晴らしい音となり、大変良かった」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。当日は、暑い中、多くの方にお越しいただきまして、ありがとうございました。

■6月24日(土)第121回中国理解講座・現代中国語シリーズ①「中国語の仮定複文の多様な用法」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、長谷川賢先生(立命館大学経済学部准教授)に中国語文法の講義を行っていただきました。今回は、“如果”、“要是”など「仮定」複文の多様な用法について、詳細に説明していただきました。受講者の方からは、「10年ぶりの授業でした。また中国語を勉強しようと思いました。」等、専門的な講義内容に対し、満足度の高い評価をいただきました。

なお、現代中国語シリーズ第2弾は、9月に日中言語比較をテーマにした講義を予定しています。

■5月13日(土)第120回中国理解講座「初めてのカンフー(中国武術)」

午前10時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、徐言偉先生(徐其成中国武術研究会代表)にカンフーの講義を行っていただきました。今回は、準備運動、および長拳をレクチャーしていただきました。受講者の方からは、「教え方がとてもお上手で楽しく学べました。一つ一つ丁寧に説明して下さったおかげで、動きの意味が分かり興味深かったです。ありがとうございました」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。当日は、あいにくのお天気にも関わらず、多くの方にご参加いただきました。

■4月22日(土)第119回中国理解講座「中国茶入門~清香茶葉 配点心~」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、張原銘先生(立命館大学中国語研究会中国語担当)に中国茶入門の講義を行っていただきました。今回は、中国茶のいろは、飲み方、淹れ方などをレクチャーしていただきました。受講者の方からは、「無料でこんなにお茶とお茶菓子を楽しめるとは思いませんでした。ありがとうございます。」「個人としても知らない知識を学んだので、とても嬉しいです。」等、楽しく美味しい講義内容に対し、大変ご好評をいただきました。

午前10時から立命館孔子学院講義室において、白家瑶立命館孔子学院副学院長・中方院長に、退職記念講演を行っていただきました。今回は発音のコツや音の伝わり方&聞こえ方の違い、教える立場からの参加者全員に気を配る授業の進め方など、長年の経験に基づく具体的な方法を実際にデモンストレーションを行いながら解説していただきました。受講者の方からは、「90分あっという間の時間でした。中国語は久しぶりでしたが、勉強をまた再開しようと思いました。」「先生の長年の御経験からきた授業や勉強のコツなど聞かせていただき勉強になりました。ありがとうございました。」等、ラスト講義に大変なご好評をいただきました。白先生、お疲れさまでした!

■2月10日(土)第131回中国理解講座「水餃子を作ろう!」

午前10時から立命館大学衣笠キャンパス末川記念会館レストラン「カルム」において、楊正武氏(京都華僑総会会長)ならびに楊智偉氏(中華処「楊」)に、手作り水餃子講座を行っていただきました。今回は皮作り&餡の包み方をメインに、作り方を教えていただきました。受講者の方からは、「みんなでお料理を作るのは久しぶりで、わいわい楽しかったです」「家で作るより、皮が薄く作れました!作り方を見れて良かったです」「先生からとても丁寧に解説をいただけたので、中国の餃子に対するイメージが変わった」等、大変なご好評をいただきました。

■1月20日(土)第130回中国理解講座「新春楽・中国音楽コンサート」

午後2時から立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ローム記念館大会議室において、葉衛陽氏(琵琶演奏家)ならびに張連生氏(二胡演奏家)に、BKCでは初の開催となる中国理解講座として中国音楽の演奏を行っていただきました。新春ならではの曲や日中様々な曲を生で演奏いただき、また、各楽器についての歴史などもお話しいただき、アンコールも含め、全17曲を演奏いただきました。受講者の方からは、「中国音楽コンサート、初めて聴かせて頂きました。一つの楽器で多くの音色が出せ、豊かな表現、音楽になる事を知り、大変感動しました。」「素晴らしい演奏を有難うございました。目から耳からウロコでした。中国文化の奥の深さを感じました。」「二胡、琵琶、各々の演奏も素晴らしかったが、合奏は更に、両方の良さが発揮され、もっと素晴らしかった。」等、初めて中国音楽に触れた方々から、その充実した内容に対し、大変なご好評をいただきました。

■12月2日(土)第129回中国理解講座「漢方入門~風邪撃退&身体トラブル改善~」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、池谷幸信氏(第一薬科大学薬学部漢方薬学科教授)に、漢方入門の講義を行っていただきました。今回は、漢方の基礎から、葛根湯(エキス剤、生薬)比較、風邪や各種身体症状に対する適切な漢方選びについての講義を行っていただきました。途中、丸剤作りでハプニングがあったものの、受講者の方からは、「体質や症状に合った選び方があると知ってとても参考になりました。美肌のためにも漢方を取り入れようと思いました。」「分かりやすく教えていただきました。漢方が少し身近なものになりました。ありがとうございました。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。また、先生のご好意により、参加者全員にお屠蘇のお土産付きな講座となりました。

■11月25日(土)第128回中国理解講座・現代中国語シリーズ③「名詞?動詞?―古代中国語の品詞分類の難しさ―」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、戸内俊介氏(二松学舎大学文学部准教授)に、現代中国語シリーズ最終回として、中国語の歴史的変遷の講義を行っていただきました。今回は、主に古代中国語の品詞分類について学術的観点から詳細な分析を行っていただきました。受講者の方からは、「名詞と動詞の分類の仕方が成立の過程から説明され、よくわかりました。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。

■11月10日(金)第127回中国理解講座「段文凝トークショー」

午後4時30分から立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにおいて、段文凝氏(早稲田大学国際課)をお招きし、「C-POPって何?!」というテーマのもと、お話しのお相手に中川正之立命館孔子学院名誉学院長をお迎えし、トークショーを開催しました。会場へは多くの方においでいただきました。トークショーは、C-POPの定義や歴史から、最新のC-POP、中国音楽事情まで、全体を網羅した解説に加え、歌詞についての掘り下げ等、言語学の面からも解説をしていただきました。受講者の方からは、「お二人のトークに引き込まれ、あっという間に時間が過ぎました。C-POPの奥深いお話をありがとうございました。」「終始和やかな雰囲気のトークショーでとても楽しかったです!C-POPについて、実際に曲を聞きながら学ぶことができたのが良かったです。」等、充実した講演内容に対し、大変ご好評をいただきました。

■10月27日(金)第126回中国理解講座「中国琵琶の調べ」(東京)

午後6時30分から立命館東京キャンパスにおいて、叶桜先生(琵琶演奏家)に、「中国琵琶の調べ」というテーマのもと、講演を行っていただきました。東京での音楽講演は初となりましたが、多くの方にご参加いただきました。講演は、独奏に加え、師弟共演も実現し、当初の予定よりも多くの曲目を披露いただきました。受講者の方からは、「素晴らしい演奏をありがとうございました。綺麗な音色に心が洗われました。」「すごく楽しかったです!初めて琵琶の演奏を聴いたのですが想像以上にすごく音色がキレイだったり、ひき方が激しかったりしてすごかったです。」等、素晴らしい充実した講演内容に、大変ご好評をいただきました。

■9月30日(土)第125回中国理解講座「孔子学院の日」記念企画・映画講演会「30年目の『紅いコーリャン』」

今年度の「孔子学院の日」記念企画は、午後1時半から立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館シアタールームにおいて、三須祐介先生(立命館大学文学部准教授)に、「30年目の『紅いコーリャン』」というテーマのもと、講演を行っていただき、映画『紅いコーリャン』の全編を鑑賞しました。講演では、映画の背景、時代的位置づけ、作品の特徴など、映画に関するエピソードなども交えてお話いただきました。受講者の方からは、「「第五世代」「第六世代」という言葉はよく聞きますが、「第一」から「第四」世代の映画監督は知らなかったです。勉強になりました。」「初めて見ました。三須先生の講演のお陰で、特に色彩に関して本当に鮮やかなのが分かり、鑑賞ポイントの助けになりました。日中国交回復周年のときにこういった映画を(特に日本人の若い方が)観るのはとても大事なことだと思う内容でした」等、充実した講義内容そして講演スタイルに対し、大変ご好評をいただきました。

■9月16日(土)第124回中国理解講座・現代中国語シリーズ②「対照言語学からみる意味拡張・意味変化の方向性」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、夏海燕先生(神奈川大学外国語学部・特任助教)に、現代中国語シリーズ第2弾として、言語比較の講義を行っていただきました。今回は、日本語や中国語などの多言語データに基づき、対照言語学の立場から、言語表現の意味拡張、意味変化に見られる非恣意的な一方向性についての検証講義を行っていただきました。受講者の方からは、「大変理解しやすかったです。無意識に使っている言葉を改めて意識できました。先生のお話の進め方がとても理解しやすく、楽しかったです。ありがとうございました。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。

■7月29日(土)第123回中国理解講座×古典文化講座「崑劇入門~中国伝統演劇はどう演じられるか~」

午後2時から立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)、前田尚香先生(崑劇女優)、伊藤奈由美先生(二胡演奏家)に中国伝統演劇である崑劇の講演と実演を行っていただきました。今回は、今年度、中国伝統演劇をシリーズとして取り上げている古典文化講座とのコラボレーションとして、第一部に講演、休憩を挟んで、第二部に実演、そしてワークショップとして実際に歌を歌うという、体験型講座を行っていただきました。受講者の方からは、「先生の説明が分かりやすくて、大変勉強になりました。」「実際の演技を見れて(聞けて)とても良かったです。」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。

■7月15日(土)第122回中国理解講座「夏の思い出コンサート」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム1階ロビーにおいて、葉衛陽先生(長城楽団代表、中国琵琶演奏家)、張連生先生(二胡演奏家)に中国琵琶と二胡の生演奏&講義を行っていただきました。今回は、全13曲に加え、アンコールも行っていただき、テーマの夏にちなんだ曲から、中国の伝統的な音楽まで、幅広い曲目を演奏していただきました。受講者の方からは、「二胡、中国琵琶のそれぞれが素晴らしく、2つのコラボになるとよりいっそう素晴らしい音となり、大変良かった」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。当日は、暑い中、多くの方にお越しいただきまして、ありがとうございました。

■6月24日(土)第121回中国理解講座・現代中国語シリーズ①「中国語の仮定複文の多様な用法」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、長谷川賢先生(立命館大学経済学部准教授)に中国語文法の講義を行っていただきました。今回は、“如果”、“要是”など「仮定」複文の多様な用法について、詳細に説明していただきました。受講者の方からは、「10年ぶりの授業でした。また中国語を勉強しようと思いました。」等、専門的な講義内容に対し、満足度の高い評価をいただきました。

なお、現代中国語シリーズ第2弾は、9月に日中言語比較をテーマにした講義を予定しています。

■5月13日(土)第120回中国理解講座「初めてのカンフー(中国武術)」

午前10時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、徐言偉先生(徐其成中国武術研究会代表)にカンフーの講義を行っていただきました。今回は、準備運動、および長拳をレクチャーしていただきました。受講者の方からは、「教え方がとてもお上手で楽しく学べました。一つ一つ丁寧に説明して下さったおかげで、動きの意味が分かり興味深かったです。ありがとうございました」等、充実した講義内容に対し、ご好評をいただきました。当日は、あいにくのお天気にも関わらず、多くの方にご参加いただきました。

■4月22日(土)第119回中国理解講座「中国茶入門~清香茶葉 配点心~」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、張原銘先生(立命館大学中国語研究会中国語担当)に中国茶入門の講義を行っていただきました。今回は、中国茶のいろは、飲み方、淹れ方などをレクチャーしていただきました。受講者の方からは、「無料でこんなにお茶とお茶菓子を楽しめるとは思いませんでした。ありがとうございます。」「個人としても知らない知識を学んだので、とても嬉しいです。」等、楽しく美味しい講義内容に対し、大変ご好評をいただきました。

中国古典文化講座

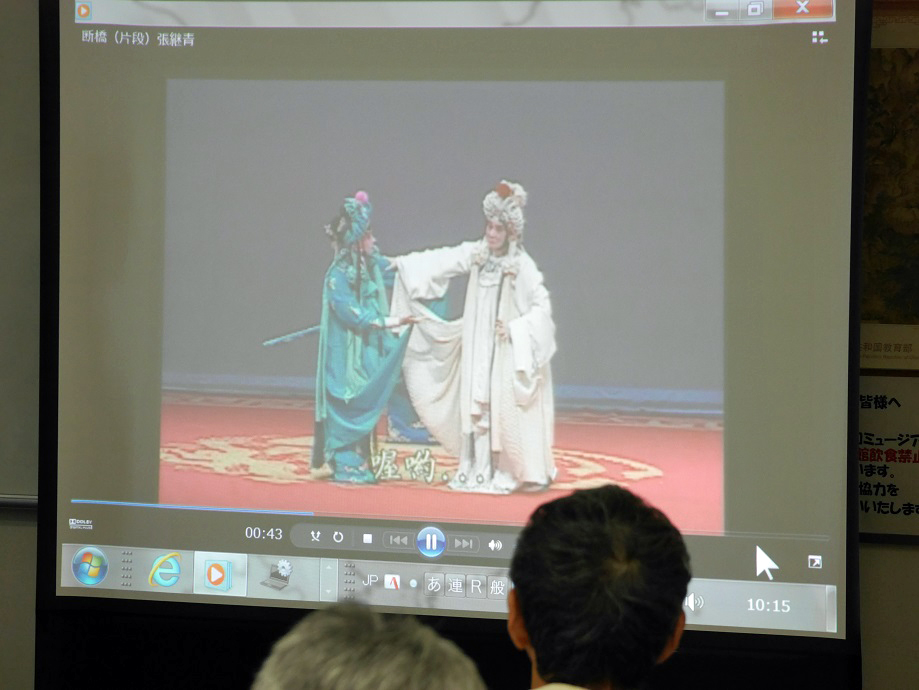

■9月2日(土)中国古典文化講座・伝統演劇シリーズ④「京劇の歴史とその魅力」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に、今年度の伝統演劇シリーズの最終講義を行っていただきました。最終回として、地方劇の聞き比べ、そして、京劇についてお話しいただきました。受講者の方からは、「地方劇の差異を画面を通して紹介されたことは百聞は一見に如かずで、違いが明確に理解できた。」「演劇の歴史を通じて中国の歴史にも興味を持てるようになった。」等、好評を頂きました。

今年度の中国古典文化講座は、今回をもちまして終了となります。来年度の講座をお楽しみに!

■5月20日(土)中国古典文化講座・伝統演劇シリーズ②「愛情を描く~明代の演劇と『牡丹亭』」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に伝統演劇シリーズ2回目の講義を行っていただきました。中国各地の演劇について全4回シリーズで開催している古典文化講座ですが、今回も、老若男女、また多くの留学生の方にご参加いただきました。受講者の方からは、「自分にとってなじみの薄い初めての分野であったので、すべてが興味深く感じられました。特に古典演劇における音階の話は非常に斬新で興味深く拝聴しました。」等、好評を頂きました。

なお、シリーズ第3回は、7月29日(土)に中国理解講座とのコラボレーションによる昆劇実演講座の開催となります。1回のみの参加もOKです。詳細は、6月上旬にホームページ掲載予定です。

■4月22日(土)中国古典文化講座・伝統演劇シリーズ①「舞台の上の英雄たち~元雑劇に見る関羽像」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に伝統演劇シリーズ1回目の講義を行っていただきました。今年度、中国各地の地方演劇について全4回シリーズで開催予定であり、初回は、老若男女様々な方にご参加いただきました。受講者の方からは、「実際の映像も入れていただき、関羽に対する長い歴史のとらえ方が少し分かったような気がしました。シリーズを楽しみにしています」等、好評を頂きました。

なお、次回シリーズ第2回は、5月20日(土)開催となります。1回のみの参加もOKです。詳細は、ホームページトップページからご覧ください。

午前10時から立命館孔子学院講義室において、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に、今年度の伝統演劇シリーズの最終講義を行っていただきました。最終回として、地方劇の聞き比べ、そして、京劇についてお話しいただきました。受講者の方からは、「地方劇の差異を画面を通して紹介されたことは百聞は一見に如かずで、違いが明確に理解できた。」「演劇の歴史を通じて中国の歴史にも興味を持てるようになった。」等、好評を頂きました。

今年度の中国古典文化講座は、今回をもちまして終了となります。来年度の講座をお楽しみに!

■5月20日(土)中国古典文化講座・伝統演劇シリーズ②「愛情を描く~明代の演劇と『牡丹亭』」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に伝統演劇シリーズ2回目の講義を行っていただきました。中国各地の演劇について全4回シリーズで開催している古典文化講座ですが、今回も、老若男女、また多くの留学生の方にご参加いただきました。受講者の方からは、「自分にとってなじみの薄い初めての分野であったので、すべてが興味深く感じられました。特に古典演劇における音階の話は非常に斬新で興味深く拝聴しました。」等、好評を頂きました。

なお、シリーズ第3回は、7月29日(土)に中国理解講座とのコラボレーションによる昆劇実演講座の開催となります。1回のみの参加もOKです。詳細は、6月上旬にホームページ掲載予定です。

■4月22日(土)中国古典文化講座・伝統演劇シリーズ①「舞台の上の英雄たち~元雑劇に見る関羽像」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、赤松紀彦先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に伝統演劇シリーズ1回目の講義を行っていただきました。今年度、中国各地の地方演劇について全4回シリーズで開催予定であり、初回は、老若男女様々な方にご参加いただきました。受講者の方からは、「実際の映像も入れていただき、関羽に対する長い歴史のとらえ方が少し分かったような気がしました。シリーズを楽しみにしています」等、好評を頂きました。

なお、次回シリーズ第2回は、5月20日(土)開催となります。1回のみの参加もOKです。詳細は、ホームページトップページからご覧ください。

特別講演・公演

■11月18日(土)同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム「転換期の中国経済-その行方と日本への影響-」

午後1時からコンベンションホールAP大阪駅前梅田1丁目 APホールⅠにおいて、今年度の同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウムを開催しました。今年度は中国経済をメインテーマとし、日中各国から4名の識者をお招きし、4時間にわたり、基調講演並びにパネルディスカッションを行いました。会場は老若男女でほぼ満席となる大盛況でした。受講者の方からは「今日のセミナーを聞いて、中国経済における現在の状況とこれからの転換方向が分かりました。非常に勉強になりました。」「最近ニュースでもよく取り上げられている中国経済に関するキーワードを元に日本の経済の状況と比較して解説されたので理解が深まった。」「経済成長がここに来て一段落している中国のエネルギーが今後どこに向かうのか?この疑問に一定の回答が出されたように感じた。日本がたどって来た経済成長とは異なる次元の方向に進む可能性が高いとのことである。素晴らしい講演でした。」等、充実した内容に対し、ご好評をいただきました。

■10月19日(木)桜美林大学 京劇公演

午後4時30分から立命館大学衣笠キャンパス以学館2号ホールにおいて、桜美林大学による京劇公演が開催されました。当日は雨の中、開場前から行列が出来たほどの人気ぶりでした。150名余りの観客が見届ける中、京劇の有名なプログラムが生伴奏のリズムに乗って次々と演じられ、初心者にも分かりやすい解説付きで、観客の皆様から「好(HAO)!」の掛声も頂戴し、成功裏に、1時間40分に及ぶ公演は幕を閉じました。

暖かいご声援、ありがとうございました。

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後5時から、最終回の講演を開催しました。今回は、馮科先生(北京大学経済学院副教授)をお招きし、逐次通訳により、現代の若者の消費活動について様々なデータを元にお話しいただきました。今回も、学生、とくに留学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「中国に関する消費等の世代の違いなどを学んだのは初めてだったので新鮮だった。」等、数々の好評を頂きました。

今年度の連携講座は今回をもちまして終了となります。多くの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

■6月1日(木)北京大学×立命館大学連携講座③「現代中国の若者の価値観」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後5時から、第3回の講演を開催しました。今回は、劉能先生(北京大学社会学系教授)をお招きし、逐次通訳により、中国の各世代区分定義、価値観、現代若者の構造的位置について社会学的観点からお話しいただきました。今回も、学生、とくに留学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「長年中国語を勉強する中で、中国人留学生と知り合うことも多くありますが、この20年の彼ら彼女らの変化に驚きます。中国社会全体の変化や歴史との関係性からのお話はすごく興味深かったです。」等、数々の好評を頂きました。

最終回は、北京大学経済学院 馮科副教授による「若者の消費行動における研究」を6月2日(金)に開催します。

■5月25日(木)北京大学×立命館大学連携講座②「現代若者の異性観」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、第2回の講演を開催しました。今回は、福島香織先生(フリーランスジャーナリスト)をお招きし、現代中国の若者の異性観、恋愛観、結婚観等についてお話しいただきました。今回も、学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「ジャーナリスト、しかも女性、という2大の鋭さをもって切り取られた「現代における異性観」とても面白かったです。自らで情報収集、ネットワークからの情報入手、強いなあと思いました。」等、数々の好評を頂きました。

第3回は、北京大学社会学系 劉能教授による「現代中国の若者の価値観」を6月1日(木)に開催します。

■5月11日(木)北京大学×立命館大学連携講座①「東アジアのサブカルチャーと若者の心―マンガ・アニメ。ライトノベル・コスプレ、そして村上春樹―」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、今年の北京大学×立命館大学連携講座「現代中国の若者意識を多面的に捉える」が始まりました。初回は、午後4時30分から、千野拓政先生(早稲田大学文学学術院教授)によるサブカルチャーの講義が開催され、学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からも、「若者の作品の楽しみ方の項では、「あるある!」と思える点が多くあり面白かったです。楽しくてためになりました。ありがとうございました!」等、数々の好評を頂きました。

第2回は、フリーランスジャーナリストの福島香織氏による「現代若者の異性観」を5月25日(木)に開催します。

午後1時からコンベンションホールAP大阪駅前梅田1丁目 APホールⅠにおいて、今年度の同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウムを開催しました。今年度は中国経済をメインテーマとし、日中各国から4名の識者をお招きし、4時間にわたり、基調講演並びにパネルディスカッションを行いました。会場は老若男女でほぼ満席となる大盛況でした。受講者の方からは「今日のセミナーを聞いて、中国経済における現在の状況とこれからの転換方向が分かりました。非常に勉強になりました。」「最近ニュースでもよく取り上げられている中国経済に関するキーワードを元に日本の経済の状況と比較して解説されたので理解が深まった。」「経済成長がここに来て一段落している中国のエネルギーが今後どこに向かうのか?この疑問に一定の回答が出されたように感じた。日本がたどって来た経済成長とは異なる次元の方向に進む可能性が高いとのことである。素晴らしい講演でした。」等、充実した内容に対し、ご好評をいただきました。

■10月19日(木)桜美林大学 京劇公演

午後4時30分から立命館大学衣笠キャンパス以学館2号ホールにおいて、桜美林大学による京劇公演が開催されました。当日は雨の中、開場前から行列が出来たほどの人気ぶりでした。150名余りの観客が見届ける中、京劇の有名なプログラムが生伴奏のリズムに乗って次々と演じられ、初心者にも分かりやすい解説付きで、観客の皆様から「好(HAO)!」の掛声も頂戴し、成功裏に、1時間40分に及ぶ公演は幕を閉じました。

暖かいご声援、ありがとうございました。

■9月24日(日)第12回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト

9月24日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、第12回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で12回目を迎え、今回は従来の高校生以下の部を独立させ、「ジュニア」スピーチコンテストとして開催しました。熱心に中国語を学ばれている小学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した計12名がコンテスト当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、非常にレベルが高い、充実した内容の大会となりました。

第12回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

9月24日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、第12回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で12回目を迎え、今回は従来の高校生以下の部を独立させ、「ジュニア」スピーチコンテストとして開催しました。熱心に中国語を学ばれている小学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した計12名がコンテスト当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、非常にレベルが高い、充実した内容の大会となりました。

第12回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者 | 学校名 |

|---|---|---|

| 最優秀賞 | 山内 雅貴 | 福井県立足羽高等学校 |

| 優秀賞 | 小村 愛華 | 福井県立足羽高等学校 |

| 周 杏珠 | 神戸中華同文学校 | |

| 学院長特別賞 | 堀 光輝 | 福井県立足羽高等学校 |

| 審査員特別賞 | 黒須 朝陽 | 愛知県立千種高等学校 |

| 王 琳寧 | 神戸中華同文学校 | |

| 葉 百華 | 私立須磨浦小学校 | |

| 河野 ひなた | 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | |

| 中村 菜々美 | 立命館高校 | |

| 奨励賞 | 谷口 巴菜 | 福井県敦賀気比高等学校 |

| 三田村 彩泉 | 福井県敦賀気比高等学校 | |

| 仙石 絵莉香 | 福井県敦賀気比高等学校 |

■6月30日(金)2017年度立命館大学生中国語スピーチ発表会

6月30日(金)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2017年度立命館大学生中国語スピーチ発表会を行いました。今年度は従来のスピーチコンテストの「大学・一般の部」を、立命館大学生を参加対象とした日ごろの学習の成果の発表の場として開催しました。立命館大学にて中国語を学ばれている1回生から4回生まで計15名の応募があり、当日は14名が発表会に臨みました。発表会では緊張の中、各々が、日ごろ考えていることや、日本の紹介、中国との関係等、様々なテーマで発表し、充実した内容の発表会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2017年度立命館大学生中国語スピーチ発表会受賞者一覧

※各賞受賞者は出場順により掲載しています。

■6月2日(金)北京大学×立命館大学連携講座④「若者の消費行動における研究」6月30日(金)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2017年度立命館大学生中国語スピーチ発表会を行いました。今年度は従来のスピーチコンテストの「大学・一般の部」を、立命館大学生を参加対象とした日ごろの学習の成果の発表の場として開催しました。立命館大学にて中国語を学ばれている1回生から4回生まで計15名の応募があり、当日は14名が発表会に臨みました。発表会では緊張の中、各々が、日ごろ考えていることや、日本の紹介、中国との関係等、様々なテーマで発表し、充実した内容の発表会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2017年度立命館大学生中国語スピーチ発表会受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者 | 学部 |

|---|---|---|

| 最優秀賞 | 田中 百合子 | 経営学部 |

| 優秀賞 | 山下 千尋 | 文学部 |

| 小峰 雄 | 経済学部 | |

| 奨励賞 | 松井 宏文 | 経済学部 |

| Bae Junghyun | 国際関係学部 | |

| 大西 佑希 | 文学部 | |

| 馬場 俊亮 | 国際関係学部 | |

| 濵口 翔子 | 文学部 | |

| 本間 美希 | 文学部 | |

| 山本 紗也 | 法学部 | |

| 岡村 太郎 | 理工学部 | |

| 内田 匡彦 | 国際関係学部 | |

| 小川 祐佳 | 文学部 | |

| 澤出 大樹 | 文学部 |

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後5時から、最終回の講演を開催しました。今回は、馮科先生(北京大学経済学院副教授)をお招きし、逐次通訳により、現代の若者の消費活動について様々なデータを元にお話しいただきました。今回も、学生、とくに留学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「中国に関する消費等の世代の違いなどを学んだのは初めてだったので新鮮だった。」等、数々の好評を頂きました。

今年度の連携講座は今回をもちまして終了となります。多くの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

■6月1日(木)北京大学×立命館大学連携講座③「現代中国の若者の価値観」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後5時から、第3回の講演を開催しました。今回は、劉能先生(北京大学社会学系教授)をお招きし、逐次通訳により、中国の各世代区分定義、価値観、現代若者の構造的位置について社会学的観点からお話しいただきました。今回も、学生、とくに留学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「長年中国語を勉強する中で、中国人留学生と知り合うことも多くありますが、この20年の彼ら彼女らの変化に驚きます。中国社会全体の変化や歴史との関係性からのお話はすごく興味深かったです。」等、数々の好評を頂きました。

最終回は、北京大学経済学院 馮科副教授による「若者の消費行動における研究」を6月2日(金)に開催します。

■5月25日(木)北京大学×立命館大学連携講座②「現代若者の異性観」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、第2回の講演を開催しました。今回は、福島香織先生(フリーランスジャーナリスト)をお招きし、現代中国の若者の異性観、恋愛観、結婚観等についてお話しいただきました。今回も、学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「ジャーナリスト、しかも女性、という2大の鋭さをもって切り取られた「現代における異性観」とても面白かったです。自らで情報収集、ネットワークからの情報入手、強いなあと思いました。」等、数々の好評を頂きました。

第3回は、北京大学社会学系 劉能教授による「現代中国の若者の価値観」を6月1日(木)に開催します。

■5月11日(木)北京大学×立命館大学連携講座①「東アジアのサブカルチャーと若者の心―マンガ・アニメ。ライトノベル・コスプレ、そして村上春樹―」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、今年の北京大学×立命館大学連携講座「現代中国の若者意識を多面的に捉える」が始まりました。初回は、午後4時30分から、千野拓政先生(早稲田大学文学学術院教授)によるサブカルチャーの講義が開催され、学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からも、「若者の作品の楽しみ方の項では、「あるある!」と思える点が多くあり面白かったです。楽しくてためになりました。ありがとうございました!」等、数々の好評を頂きました。

第2回は、フリーランスジャーナリストの福島香織氏による「現代若者の異性観」を5月25日(木)に開催します。