中国理解講座

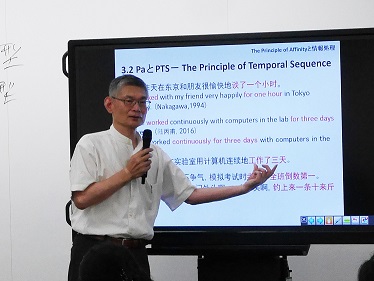

■3月23日(土)第143回中国理解講座「聞いて納得!中国語文法 ― 教科書だけでは学べないこと」

午後1時から立命館大学国際平和ミュージアム会議室において、丸尾 誠 氏(名古屋大学人文学研究科教授)に「聞いて納得!中国語文法 ― 教科書だけでは学べないこと」というテーマにてお話しいただきました。今回は、学生からご年配の方まで、中国語に興味のある幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「著名な講師なので是非受講したかった。期待以上の素晴らしい講義内容であった。」「楽しくお話を聞かせてもらいました。文法と言えば少し難しく手が出せないというイメージでしたが理解して学ぶためには非常に大切だと思いました。」等、大変高い評価をいただきました。

2018年度の中国理解講座は本講座をもちまして、終了となります。来年度も引き続き、体験型講座や中国語、中国文化に関する講座を開催してまいります。どうぞご期待ください。

■2019年1月26日(土)第142回中国理解講座「剪紙で干支(ぶた)を切ろう」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、谷田 有似 氏(中国剪紙作家)をお招きし、「剪紙で干支(ぶた)を切ろう」というテーマにて、中国の切り絵作りを行っていただきました。今回は、親子で参加の方や、中国人留学生からご年配の方まで、様々な方が参加されました。受講者の方からは、「集中したいい時間をありがとうございました。心が無になれてよかったです。」「とても楽しく取り組むことができました。中国の伝統の文化にも興味をもちました。ありがとうございました。」等、満足度100%の好評価をいただきました。

■2019年1月19日(土)第141回中国理解講座「新春楽・中国音楽コンサート~中国琵琶、竹笛、笙により」

午後2時から立命館大学びわこ・くさつキャンパスにおいて、葉衛陽氏(中国琵琶演奏家)、奥田八代以氏(中国笛演奏家)、中村智子氏(中国笙演奏家)による、新春コンサートを開催しました。合奏、独奏を織り交ぜた全11曲を、各楽器の歴史や解説を加えながら、演奏いただきました。受講者の方からは、「素晴らしい演奏でした。楽器の説明とかお話も楽しく解りやすかったです。ありがとうございました。」「中国の音楽を菜まで聴くことが出来、心から感激いたしました。ありがとうございました。オリジナル曲さくらさくら、とても心に沁みました。」等、素晴らしい演奏に対し、大変ご満足いただきました。

<当日の演奏曲目>

1. 新春楽 2. 金蛇狂舞 3. 蘇州夜曲 4. 赶花会 5. 算盤響 6. 梅香三弄 7. 双馬 8. さくらさくら 9. 荒城の月 10. 春よ、来い 11. 花好月圓

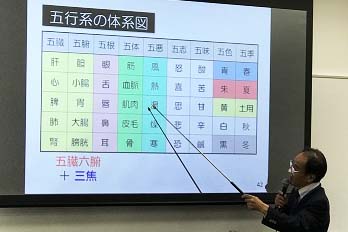

■12月1日(土)第140回中国理解講座「中医学の第一古典『黄帝内経』と天人観」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、金 光亮 氏(兵庫医科大学中医薬孔子学院副学院長、北京中医薬大学中医学院内経教研室教授)に「中医学の第一古典『黄帝内経』と天人観」というテーマにてお話しいただきました。今回は、学生からご年配の方まで、中医学に興味のある幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「熱のこもった貴重なご講義ありがとうございました。あっという間の90分でした。漢方スクールで学んでいましたが、そのもととなる考え方が分かりました。天人観、興味深いです」「中国拳法を学ぶとき、最初に提携天地、把握陰陽を教えられ、動くときは肺気、腎気を見るように学びました。全て黄帝内経に由来するのですね!」等、高い評価をいただきました。

■11月24日(土)第139回中国理解講座・現代中国語シリーズ②「数と中国語」

現代中国語シリーズ2回目は、石崎博志 氏(佛教大学文学部准教授)をお招きし、「数と中国語」というテーマにてお話しいただきました。今回は、学生から教育関係者、社会人など幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「大変面白いテーマでした。数字から日中間の文化の違いが反映されていると思います。」「初めて中国理解講座に参加しました。中国語は学習歴も浅く知らないことだらけでしたが、文化を日本や欧米と比較しながら理解していくことが非常に興味深く、あっという間の90分でした。」等、高い評価をいただきました。

シリーズ3回目、ラストは名古屋大学の丸尾誠教授をお迎えし、来年3月に開催予定です。

■10月19日(金)第138回中国理解講座「医療における東洋思想とは」

今年の東京キャンパスでの中国理解講座は、榊原 巌 氏(横浜薬科大学漢方薬学科長 漢方天然物化学研究室 教授)をお招きし、漢方入門講座を開催しました。午後7時からの開催ということもあり、社会人から学生まで、幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「とても面白かったです。漢方をとても身近に感じることができました。」「とても熱心で心のこもった先生でした。とても明るく楽しく分かりやすく、良かったです。」等、高い評価をいただきました。

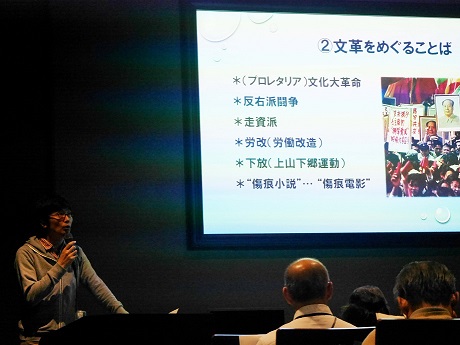

■9月29日(土)第137回中国理解講座「孔子学院の日」記念企画・映画講演会「文革と青春―『サンザシの樹の下で』をめぐって―」

今年も「孔子学院の日」を記念し、午後1時から立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館シアタールームにて、映画上映ならびに三須祐介先生(立命館大学文学部准教授)による映画についての講演を行っていただきました。今年の映画は二年連続でチャン・イーモウ監督作品を取り上げ、約2時間にわたり『サンザシの樹の下で』を上映しました。その後の講演では、作品の時代背景となる文化大革命と映画について、簡潔ながらも鋭く掘り下げてお話しいただきました。「もっとよく知りたいと思う良い機会になりました。」「初めて来ましたがとても面白かったです。」など、生憎の天候の中参加された受講者の方から、高い評価をいただきました。

■7月14日(土)第136回中国理解講座「中国の管楽器~笛と笙の音色~」

三連休の初日午後2時から立命館大学衣笠キャンパスCafeROSSOにおいて、奥田八代以氏(中国笛演奏家)、中村智子氏(中国笙演奏家)に、初となる中国管楽器の講義を行っていただきました。合奏を中心とした、アンコール曲1曲を含む全11曲を、楽器の解説を加えながら、演奏いただきました。受講者の方からは、「きれいな音色で大変感動しました。中国の音楽や文化にますます興味を持ちました。ありがとうございました。」「なかなか触れる機会がないものなので大変興味深く、また、楽しく受講できました」等、素晴らしい演奏に対し、大変ご満足いただきました。

来年の1月にはBKCにて、今回の奥田氏、中村氏に加え、琵琶演奏家の葉衛陽氏をお招きし、新春コンサートを開催予定です。お楽しみに。

<当日の演奏曲目>

1. 金蛇狂舞 2. 夜来香 3. ネッスンドルマ(誰も寝てはならぬ) 4. 情熱大陸 5. 蔭中鳥 6. 飲泉招鶴 7. 姑蘇行 8. 荒城の月 9. ここに幸あり~いつでも夢を 10. 双馬 アンコール: 花は咲く

■6月16日(土)第135回中国理解講座・現代中国語シリーズ①「中国語入門心得~これからも中国語と長く付き合うために~」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、中西千香先生(立命館大学法学部准教授)に「中国語入門心得」の講義を行っていただきました。今回は、主に中国語を学び始めて1~2年の方を対象に、発音および文法を中心に教えていただきました。受講者の方からは、「30年ほど前に2年ほど中国語を勉強したことがあり、久しぶりに中国語に触れました。文法の話は難しかったですが、重要なポイントをたくさん教えていただき大変有意義でした。すばらしい講義だったと思います。」等、内容の濃い講義に対し、高い評価をいただきました。

シリーズ2回目は佛教大学の石崎博志准教授をお迎えし、11月の開催を予定しています。

■5月19日(土)第134回中国理解講座「楊式太極拳」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、徐言偉先生(徐其成中国武術研究会会長)に「楊式太極拳」の講義を行っていただきました。今回は、初心者対象の太極拳講座として、基本の呼吸法、姿勢から、楊式太極拳の一連の流れまで、一通りレクチャーしていただきました。受講者の方からは、「たいへん面白かったです。先生の説明も分かりやすく、毎日続けようと思いました。」「心地よい動き、運動の連続性に魅了されました。」等、充実した内容の講義に対し、大変高い満足度の評価をいただきました。

■4月21日(土)第133回中国理解講座「初めての中国茶~五感で台湾茶と珍しい茶菓子を楽しもう!!~」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、張原銘先生(立命館大学中国語研究会中国語担当)に「初めての中国茶」の講義を行っていただきました。今回は、中国茶のいろは、飲み方、淹れ方、家飲みの際のポイントをレクチャーしていただき、また、受講者からの質問に対し、ユーモアを交えながら答えていただきました。受講者の方からは、「とても和やかな楽しい雰囲気の中で中国語の勉強とおいしいお茶やお菓子を楽しめてとても充実した時間でした。色々な茶器を見るのも楽しかったです。」「一杯のお茶で人との関係が和やかになり、口も心も満足させて頂きました。」等、楽しく美味しく、中国語も学べる講義内容に対し、大変ご好評をいただきました。

午後1時から立命館大学国際平和ミュージアム会議室において、丸尾 誠 氏(名古屋大学人文学研究科教授)に「聞いて納得!中国語文法 ― 教科書だけでは学べないこと」というテーマにてお話しいただきました。今回は、学生からご年配の方まで、中国語に興味のある幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「著名な講師なので是非受講したかった。期待以上の素晴らしい講義内容であった。」「楽しくお話を聞かせてもらいました。文法と言えば少し難しく手が出せないというイメージでしたが理解して学ぶためには非常に大切だと思いました。」等、大変高い評価をいただきました。

2018年度の中国理解講座は本講座をもちまして、終了となります。来年度も引き続き、体験型講座や中国語、中国文化に関する講座を開催してまいります。どうぞご期待ください。

■2019年1月26日(土)第142回中国理解講座「剪紙で干支(ぶた)を切ろう」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、谷田 有似 氏(中国剪紙作家)をお招きし、「剪紙で干支(ぶた)を切ろう」というテーマにて、中国の切り絵作りを行っていただきました。今回は、親子で参加の方や、中国人留学生からご年配の方まで、様々な方が参加されました。受講者の方からは、「集中したいい時間をありがとうございました。心が無になれてよかったです。」「とても楽しく取り組むことができました。中国の伝統の文化にも興味をもちました。ありがとうございました。」等、満足度100%の好評価をいただきました。

■2019年1月19日(土)第141回中国理解講座「新春楽・中国音楽コンサート~中国琵琶、竹笛、笙により」

午後2時から立命館大学びわこ・くさつキャンパスにおいて、葉衛陽氏(中国琵琶演奏家)、奥田八代以氏(中国笛演奏家)、中村智子氏(中国笙演奏家)による、新春コンサートを開催しました。合奏、独奏を織り交ぜた全11曲を、各楽器の歴史や解説を加えながら、演奏いただきました。受講者の方からは、「素晴らしい演奏でした。楽器の説明とかお話も楽しく解りやすかったです。ありがとうございました。」「中国の音楽を菜まで聴くことが出来、心から感激いたしました。ありがとうございました。オリジナル曲さくらさくら、とても心に沁みました。」等、素晴らしい演奏に対し、大変ご満足いただきました。

<当日の演奏曲目>

1. 新春楽 2. 金蛇狂舞 3. 蘇州夜曲 4. 赶花会 5. 算盤響 6. 梅香三弄 7. 双馬 8. さくらさくら 9. 荒城の月 10. 春よ、来い 11. 花好月圓

■12月1日(土)第140回中国理解講座「中医学の第一古典『黄帝内経』と天人観」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、金 光亮 氏(兵庫医科大学中医薬孔子学院副学院長、北京中医薬大学中医学院内経教研室教授)に「中医学の第一古典『黄帝内経』と天人観」というテーマにてお話しいただきました。今回は、学生からご年配の方まで、中医学に興味のある幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「熱のこもった貴重なご講義ありがとうございました。あっという間の90分でした。漢方スクールで学んでいましたが、そのもととなる考え方が分かりました。天人観、興味深いです」「中国拳法を学ぶとき、最初に提携天地、把握陰陽を教えられ、動くときは肺気、腎気を見るように学びました。全て黄帝内経に由来するのですね!」等、高い評価をいただきました。

■11月24日(土)第139回中国理解講座・現代中国語シリーズ②「数と中国語」

現代中国語シリーズ2回目は、石崎博志 氏(佛教大学文学部准教授)をお招きし、「数と中国語」というテーマにてお話しいただきました。今回は、学生から教育関係者、社会人など幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「大変面白いテーマでした。数字から日中間の文化の違いが反映されていると思います。」「初めて中国理解講座に参加しました。中国語は学習歴も浅く知らないことだらけでしたが、文化を日本や欧米と比較しながら理解していくことが非常に興味深く、あっという間の90分でした。」等、高い評価をいただきました。

シリーズ3回目、ラストは名古屋大学の丸尾誠教授をお迎えし、来年3月に開催予定です。

■10月19日(金)第138回中国理解講座「医療における東洋思想とは」

今年の東京キャンパスでの中国理解講座は、榊原 巌 氏(横浜薬科大学漢方薬学科長 漢方天然物化学研究室 教授)をお招きし、漢方入門講座を開催しました。午後7時からの開催ということもあり、社会人から学生まで、幅広い層の方が参加されました。受講者の方からは、「とても面白かったです。漢方をとても身近に感じることができました。」「とても熱心で心のこもった先生でした。とても明るく楽しく分かりやすく、良かったです。」等、高い評価をいただきました。

■9月29日(土)第137回中国理解講座「孔子学院の日」記念企画・映画講演会「文革と青春―『サンザシの樹の下で』をめぐって―」

今年も「孔子学院の日」を記念し、午後1時から立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館シアタールームにて、映画上映ならびに三須祐介先生(立命館大学文学部准教授)による映画についての講演を行っていただきました。今年の映画は二年連続でチャン・イーモウ監督作品を取り上げ、約2時間にわたり『サンザシの樹の下で』を上映しました。その後の講演では、作品の時代背景となる文化大革命と映画について、簡潔ながらも鋭く掘り下げてお話しいただきました。「もっとよく知りたいと思う良い機会になりました。」「初めて来ましたがとても面白かったです。」など、生憎の天候の中参加された受講者の方から、高い評価をいただきました。

■7月14日(土)第136回中国理解講座「中国の管楽器~笛と笙の音色~」

三連休の初日午後2時から立命館大学衣笠キャンパスCafeROSSOにおいて、奥田八代以氏(中国笛演奏家)、中村智子氏(中国笙演奏家)に、初となる中国管楽器の講義を行っていただきました。合奏を中心とした、アンコール曲1曲を含む全11曲を、楽器の解説を加えながら、演奏いただきました。受講者の方からは、「きれいな音色で大変感動しました。中国の音楽や文化にますます興味を持ちました。ありがとうございました。」「なかなか触れる機会がないものなので大変興味深く、また、楽しく受講できました」等、素晴らしい演奏に対し、大変ご満足いただきました。

来年の1月にはBKCにて、今回の奥田氏、中村氏に加え、琵琶演奏家の葉衛陽氏をお招きし、新春コンサートを開催予定です。お楽しみに。

<当日の演奏曲目>

1. 金蛇狂舞 2. 夜来香 3. ネッスンドルマ(誰も寝てはならぬ) 4. 情熱大陸 5. 蔭中鳥 6. 飲泉招鶴 7. 姑蘇行 8. 荒城の月 9. ここに幸あり~いつでも夢を 10. 双馬 アンコール: 花は咲く

■6月16日(土)第135回中国理解講座・現代中国語シリーズ①「中国語入門心得~これからも中国語と長く付き合うために~」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、中西千香先生(立命館大学法学部准教授)に「中国語入門心得」の講義を行っていただきました。今回は、主に中国語を学び始めて1~2年の方を対象に、発音および文法を中心に教えていただきました。受講者の方からは、「30年ほど前に2年ほど中国語を勉強したことがあり、久しぶりに中国語に触れました。文法の話は難しかったですが、重要なポイントをたくさん教えていただき大変有意義でした。すばらしい講義だったと思います。」等、内容の濃い講義に対し、高い評価をいただきました。

シリーズ2回目は佛教大学の石崎博志准教授をお迎えし、11月の開催を予定しています。

■5月19日(土)第134回中国理解講座「楊式太極拳」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、徐言偉先生(徐其成中国武術研究会会長)に「楊式太極拳」の講義を行っていただきました。今回は、初心者対象の太極拳講座として、基本の呼吸法、姿勢から、楊式太極拳の一連の流れまで、一通りレクチャーしていただきました。受講者の方からは、「たいへん面白かったです。先生の説明も分かりやすく、毎日続けようと思いました。」「心地よい動き、運動の連続性に魅了されました。」等、充実した内容の講義に対し、大変高い満足度の評価をいただきました。

■4月21日(土)第133回中国理解講座「初めての中国茶~五感で台湾茶と珍しい茶菓子を楽しもう!!~」

午後2時から立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室において、張原銘先生(立命館大学中国語研究会中国語担当)に「初めての中国茶」の講義を行っていただきました。今回は、中国茶のいろは、飲み方、淹れ方、家飲みの際のポイントをレクチャーしていただき、また、受講者からの質問に対し、ユーモアを交えながら答えていただきました。受講者の方からは、「とても和やかな楽しい雰囲気の中で中国語の勉強とおいしいお茶やお菓子を楽しめてとても充実した時間でした。色々な茶器を見るのも楽しかったです。」「一杯のお茶で人との関係が和やかになり、口も心も満足させて頂きました。」等、楽しく美味しく、中国語も学べる講義内容に対し、大変ご好評をいただきました。

中国古典文化講座

■11月24日(土)中国古典文化講座「清末民初の詩〜龔自珍、魯迅、毛沢東」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、浅野純一先生(岡山理科大学教養教育センター教授)に清末民初の詩を取り上げ、講義を行っていただきました。今回はご年配の方々が多く参加されました。受講者の方からは、「詩にこめられた政治的背景があること(が印象に残った)」等、深い教養が得られる内容にご満足いただけた講義となりました。

今年度の古典文化講座は、今回にて終了となります。来年度の講座をお楽しみに。

■9月8日(土)中国古典文化講座「夕陽と煙雨―晩唐の詩人・李商隠と杜牧―」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、道坂昭廣先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に初唐・盛唐・中唐・晩唐という時代区分から晩唐の詩人を取り上げ、講義を行っていただきました。タイトルのような雨の中、老若男女の方々が参加されました。受講者の方からは、「盛唐と晩唐の時代背景の違い、それが詩人に与えた影響など、興味深く拝聴できました。」「高校の教科書に杜牧は出てきますが、李商隠は出て来ません。小李杜をテーマにしたお話、大変面白く拝聴。」等、大変ご満足いただけた講義となりました。

■7月28日(土)中国古典文化講座「魏晋の詩人とその文学」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、林香奈先生(京都府立大学文学部日本・中国文学科教授)に魏晋の詩について講義を行っていただきました。今回も、老若男女様々な方が参加されました。受講者の方からは、「日頃接しない漢詩の面白さを知った。漢詩の歴史、押韻の流れが興味深い。いつかもっと深く学んでみたい。」「曹植のすごさ。実際に古詩、植、機の詩を読みながら継承点、アレンジした点を見ると非常に興味深かった。」等、好評を頂きました。

■5月26日(土)中国古典文化講座「李白や杜甫を準備した人たち」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、道坂昭廣先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に今年度最初の古典文化講座の講義を行っていただきました。今年度の古典文化講座は漢詩を取り上げ、初回は、老若男女様々な方が参加されました。受講者の方からは、「文学史で習う詩の天才、李白・杜甫の詩の美しさそのものではなく、その美しさを産んだ背景について考える着眼点が面白く、また、文学史を理解する上で、ためになりました。ありがとうございました!!」「南朝と北朝の文学の違い、その経緯がよくわかりました。勉強になりました。」等、好評を頂きました。

午後1時から立命館孔子学院講義室において、浅野純一先生(岡山理科大学教養教育センター教授)に清末民初の詩を取り上げ、講義を行っていただきました。今回はご年配の方々が多く参加されました。受講者の方からは、「詩にこめられた政治的背景があること(が印象に残った)」等、深い教養が得られる内容にご満足いただけた講義となりました。

今年度の古典文化講座は、今回にて終了となります。来年度の講座をお楽しみに。

■9月8日(土)中国古典文化講座「夕陽と煙雨―晩唐の詩人・李商隠と杜牧―」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、道坂昭廣先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に初唐・盛唐・中唐・晩唐という時代区分から晩唐の詩人を取り上げ、講義を行っていただきました。タイトルのような雨の中、老若男女の方々が参加されました。受講者の方からは、「盛唐と晩唐の時代背景の違い、それが詩人に与えた影響など、興味深く拝聴できました。」「高校の教科書に杜牧は出てきますが、李商隠は出て来ません。小李杜をテーマにしたお話、大変面白く拝聴。」等、大変ご満足いただけた講義となりました。

■7月28日(土)中国古典文化講座「魏晋の詩人とその文学」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、林香奈先生(京都府立大学文学部日本・中国文学科教授)に魏晋の詩について講義を行っていただきました。今回も、老若男女様々な方が参加されました。受講者の方からは、「日頃接しない漢詩の面白さを知った。漢詩の歴史、押韻の流れが興味深い。いつかもっと深く学んでみたい。」「曹植のすごさ。実際に古詩、植、機の詩を読みながら継承点、アレンジした点を見ると非常に興味深かった。」等、好評を頂きました。

■5月26日(土)中国古典文化講座「李白や杜甫を準備した人たち」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、道坂昭廣先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)に今年度最初の古典文化講座の講義を行っていただきました。今年度の古典文化講座は漢詩を取り上げ、初回は、老若男女様々な方が参加されました。受講者の方からは、「文学史で習う詩の天才、李白・杜甫の詩の美しさそのものではなく、その美しさを産んだ背景について考える着眼点が面白く、また、文学史を理解する上で、ためになりました。ありがとうございました!!」「南朝と北朝の文学の違い、その経緯がよくわかりました。勉強になりました。」等、好評を頂きました。

特別講演・公演

■12月6日(木)現代中国語セミナー⑥「疑問詞を考える(その2)」

現代中国語セミナーの第6回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスにておこなわれました。最終回の今回は「疑問詞を考える」をテーマに、木村英樹先生に講演をおこなっていただきました。受講者からは、「システム的に整理されていて非常に勉強になった」「疑問詞についてこれまでにない体系的なとらえなおしがなされていて、非常にすっきりしたパラダイムであると感じました」などの感想が寄せられ、木村先生の説得力ある論展開に、得るところが非常に大きかった様子が伺えます。

来年度も引き続き現代中国語をテーマにした企画を検討していきたいと考えています。

■11月19日(土)同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム

2018年の同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウムは「起業・大学発セミナーー躍進する中国、どうする日本?-」というテーマにて、13時30分から、コンベンションルームAP大阪梅田茶屋町にて開催されました。日中3名の講師をお迎えし、第1部の基調講演では、現在進行形の日中の起業、大学発ベンチャーの状況について解説いただき、休憩を挟んでの第2部パネルディスカッションでは、参加者からいただいた質問へ回答する形で進められました。受講者の方からは「日本と中国の起業についての考え方があまり変わらないことに安心した」「とても有意義な話を聞くことが出来ました」「良かったです。大変勉強になりました」などの感想をいただきました。来年は食をテーマにしたセミナーを開催予定です。

■11月8日(木)現代中国語セミナー⑤「可能補語肯定形の意味と用法」

現代中国語セミナーの第5回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスで おこなわれました。今回は杉村博文先生に「可能補語肯定形の意味と用法」というテーマで講演をおこなっていただきました。議論の多い文法項目だけに、受講者の方からは「興味深い」「よい刺激を受けることができるので非常にありがたい」「再度様々な問題を考えることができた」などの感想が多く寄せられました。限られた時間ではありましたが、質疑応答も活発におこなわれ、非常に高いレベルの満足をいただいております。第6回は12月6日、「疑問詞を考える(2)」というテーマで木村英樹先生の講演を予定しています。

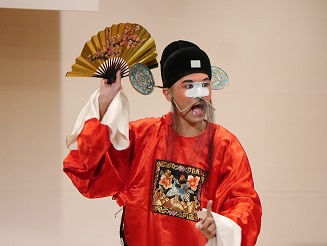

■10月30日(火)上海戯劇学院 京劇公演

今秋、日中平和友好条約締結40周年を記念し、上海戯劇学院による京劇公演を開催しました。本公演は東京、大阪、京都、大分を巡る日本ツアーの一環として、京都は立命館大学衣笠キャンパス以学館1号ホールで開催されました。公演当日は開場前から長蛇の列ができ、多くの方が開場のその時を待っていました。準備の都合により5分遅れの16時05分開場となりましたが、公演自体は、16時30分から開催されました。冒頭、宇野木立命館孔子学院学院長の挨拶の中で「好!」の声かけについて説明があり、公演の最中には、その素晴らしい演技に対し、客席から万雷の拍手とともに「好!」の声がかかりました。当初予定されていた演目とは順番が異なったり、内容が異なったり、と公演全体がその瞬間ごとに作り出されたものとなり、18時に無事終了となりました。会場にお越しいただいた方からは「とても面白かったです!歌も踊りも衣装も、何もかもが最高でした!幸せです!」「京劇は初めて見ましたが、こんなに笑いの要素が多く含まれているとは知りませんでした。言葉が分からなくても十分楽しめました。ありがとうございました。」「感激しました。日本の色々な芸能の源流を目にすることが出来て、大変嬉しく思います。細かな手先の動きなど、日本の芸能を見る楽しみのヒントを与えていただいたと思います。」「初めて京劇を見ました。日本に住んでいて、見られるとは!日中友好の世だからこそと思うと、平和の大切さを改めて気付かされます。」など、今回の公演に対する高い評価を頂戴いたしました。多くの方にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。

<当日の演目>

1. 迎春(京胡曲)2. 三岔口 3. 天女散花 4. 打龍袍・報灯名 5. 拾玉鐲 6. 戦馬超 7. 覇王別姫 8. 春閨夢(上海戯劇学院 李戯曲学院長による独唱)

■10月11日(木)現代中国語セミナー④「日中対照言語学からの視点」

現代中国語セミナーの第4回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスで おこなわれました。今回は中川正之先生に「日中対照言語学からの視点」というテーマで再度講演をおこなっていただきました。受講者の方からは「言語使用の細部まで観察されて、大変示唆に富んだお話を聞かせていただきました」「どのような場面、状況で(言語を)使用するのか、より細かい観察が必要であるということを学びました」「これまで気付かなかったことをたくさん聞けました」など、満足の声をいただいています。第5回目は11月8日、「可能補語肯定形の意味と用法というテーマで杉村博文先生の講演を予定しています。

■7月12日(木)現代中国語セミナー③「疑問詞を考える」

現代中国語セミナーの第3回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスでおこなわれました。今回は「疑問詞」をテーマに木村英樹先生(東京大学名誉教授、追手門学院大学国際教養学部教授)に講演をおこなっていただきました。受講者の方からは「疑問詞という初級レベルのものについて、発音にも用法にもこれほど興味深いものがまだあったのかと目からうろこが落ちる感覚だった」「客観的に疑問詞を見る事ができました」「疑問詞について、その用法を掘り下げた説明がとても勉強になりました」など、満足の声をいただいています。第4回目は10月に再び中川正之先生の講演を予定しています。

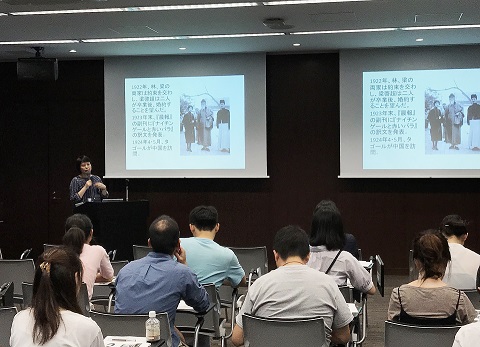

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、本年度最終講義を開催しました。今回は、中国から賀桂梅氏(北京大学中文系教授)をお招きし、丁玲と『国際女性デーに寄せて』を中心に、幅広い視点からお話しいただきました。今回は、学生から専門家まで、中国人留学生を中心として、多くの方にご参加いただきました。受講者の方からは、「中国式フェミニストとしての丁玲について、本当に勉強になりました。意義が深い講座だと思います。」「先生の説明がとても分かりやすく、論理的でした。女性文学に対する理解が深まったと思います。さすが北京大学の先生だなーと思っています。」等、多くの好評を頂きました。

この講義をもちまして、今年度の連携講座は終了となります。多くの方のご参加、ありがとうございました。

■6月14日(木)北京大学・立命館大学連携講座③「林徽因とその文学:“アマチュア”であることと実践的であること」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、本年度第3回目の講義を開催しました。今回は、中国から李憲瑜氏(首都師範大学文学院副教授)をお招きし、ドラマで一躍有名になった林徽因とその作品についてお話しいただきました。今回も中国人留学生の方々が多く参加されました。受講者の方からは、「建築士としての林徽因はよく知っていますが、作家の林徽因は今日初めて知って、面白い文学の実践だと思いました。勉強になりました。」「大変面白いお話しでした。沈従文など同時期の作家については多少知っていましたが、今日の林徽因さんについては知らなかったので、興味深かったです。」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月15日(金)午後4時30分から、本年度最終回となる北京大学中文系の賀桂梅教授による「丁玲:革命とフェミニズムの共生を確立した文学者」の講義になります。

■6月14日(木)現代中国語セミナー②「「初級中国語文法」とその後の中国語文法」

現代中国語セミナーの第2回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスでおこなわれました。今回の講師は杉村博文先生(大阪大学名誉教授)。言語一般に解消できない中国語の「務虚」の世界を様々な切り口でお話いただきました。受講者の方からは、「中国語にある特有な専門の知識などを吸収したので本当に良かった」「大変充実した講演でした」「納得、というか腑に落ちることが多々ありとてもおもしろかった」など、満足の声が寄せられています。

第3回目は「疑問詞」をテーマに木村英樹先生に講演していただく予定です。

■6月8日(金)北京大学・立命館大学連携講座②「〈新女性〉と「書くこと」」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後5時から、本年度第2回目の講義を開催しました。今回は、阿部沙織氏(立命館大学外国語嘱託講師)をお招きし、中国近代女性作家の凌叔華とその作品についてお話しいただきました。今回も中国人留学生の方々を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「とても充実した有意義な時間を過ごせました。本当にありがとうございました!」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月14日(木)午後4時30分から、李憲瑜首都師範大学文学院副教授による「林徽因とその文学:“アマチュア”であることと実践的であること」の講義になります。

■5月25日(金)北京大学・立命館大学連携講座①「少女中国 ―中国少女のビルドゥングスロマン」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、初回の講義を開催しました。今回は、濱田麻矢先生(神戸大学人文学研究科准教授)をお招きし、中国近代文学における"少女中国"についてお話しいただきました。今回、中国人留学生の方々を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「この講座に来てよかったと思います。大変興味深い発表ありがとうございました。」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月8日(金)17時から、阿部沙織立命館大学外国語嘱託講師による「〈新女性〉と「書くこと」」の講義になります。

■5月10日(木)現代中国語セミナー①「語彙から文法へ」

午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスにおいて、現代中国語セミナーの第1回目として、中川正之先生(神戸大学名誉教授、立命館孔子学院名誉院長)に講演をおこなっていただきました。「決まった体系などない」「常に変化し続けている」中国語の語彙と文法の世界を、ときにユーモアを交えながらお話いただき、受講者の方からは、「新しい視点で中国を見ることができて大変勉強になった」「言語の研究は終わらないものだと、いろいろ考えることができた」「日本人・中国人の思考の違いが言語の中からわかるなど、大変興味深かった」など、満足度の高い評価をいただいております。第2回目は、引き続き「初級中国語とその後の中国語」というテーマで杉村博文先生の講演を予定しています。

現代中国語セミナーの第6回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスにておこなわれました。最終回の今回は「疑問詞を考える」をテーマに、木村英樹先生に講演をおこなっていただきました。受講者からは、「システム的に整理されていて非常に勉強になった」「疑問詞についてこれまでにない体系的なとらえなおしがなされていて、非常にすっきりしたパラダイムであると感じました」などの感想が寄せられ、木村先生の説得力ある論展開に、得るところが非常に大きかった様子が伺えます。

来年度も引き続き現代中国語をテーマにした企画を検討していきたいと考えています。

■11月25日(日)第13回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト

11月25日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、約2ヶ月遅れの第13回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。本来9月30日(日)に開催を予定していたスピーチコンテストですが、台風の影響により開催延期となり、仕切りなおしのこの日、無事に開催されました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で13回目を迎え、熱心に中国語を学ばれている小学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した13名がコンテスト当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、また、質疑応答では、長文の質問に対し頑張って答えようとするなど、非常にレベルの高い、充実した内容の大会となりました。

第13回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

(※各賞とも出場順)

11月25日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、約2ヶ月遅れの第13回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。本来9月30日(日)に開催を予定していたスピーチコンテストですが、台風の影響により開催延期となり、仕切りなおしのこの日、無事に開催されました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で13回目を迎え、熱心に中国語を学ばれている小学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した13名がコンテスト当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、また、質疑応答では、長文の質問に対し頑張って答えようとするなど、非常にレベルの高い、充実した内容の大会となりました。

第13回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者名 | 学校名 |

|---|---|---|

| 最優秀賞 | 小村 愛華 |

福井県立足羽高等学校 |

| 優秀賞 | 永原 黎太郎 |

福井県立足羽高等学校 |

| 谷口 巴菜 |

福井県敦賀気比高等学校 |

|

| 学院長特別賞 | 愛新 潤 |

神戸中華同文学校 |

| 審査員特別賞 | 仙石 絵莉香 |

福井県敦賀気比高等学校 |

| 荒川 朱暖 |

立命館守山高等学校 |

|

| 齋藤 もも |

福井県敦賀気比高等学校 |

|

| 鬼丸 紗優香 |

福井県立足羽高等学校 |

|

| 奨励賞 | 山口 カレン |

神戸市立葺合高等学校 |

| 堂前 未来乃 |

福井県敦賀気比高等学校 | |

| 新見 咲良 |

大阪市立西高等学校 | |

| 三井 沙羅 |

長崎県立壱岐高等学校 | |

| 髙橋 陽愛 | 福井県敦賀気比高等学校 |

■11月19日(土)同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム

2018年の同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウムは「起業・大学発セミナーー躍進する中国、どうする日本?-」というテーマにて、13時30分から、コンベンションルームAP大阪梅田茶屋町にて開催されました。日中3名の講師をお迎えし、第1部の基調講演では、現在進行形の日中の起業、大学発ベンチャーの状況について解説いただき、休憩を挟んでの第2部パネルディスカッションでは、参加者からいただいた質問へ回答する形で進められました。受講者の方からは「日本と中国の起業についての考え方があまり変わらないことに安心した」「とても有意義な話を聞くことが出来ました」「良かったです。大変勉強になりました」などの感想をいただきました。来年は食をテーマにしたセミナーを開催予定です。

■11月8日(木)現代中国語セミナー⑤「可能補語肯定形の意味と用法」

現代中国語セミナーの第5回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスで おこなわれました。今回は杉村博文先生に「可能補語肯定形の意味と用法」というテーマで講演をおこなっていただきました。議論の多い文法項目だけに、受講者の方からは「興味深い」「よい刺激を受けることができるので非常にありがたい」「再度様々な問題を考えることができた」などの感想が多く寄せられました。限られた時間ではありましたが、質疑応答も活発におこなわれ、非常に高いレベルの満足をいただいております。第6回は12月6日、「疑問詞を考える(2)」というテーマで木村英樹先生の講演を予定しています。

■10月30日(火)上海戯劇学院 京劇公演

今秋、日中平和友好条約締結40周年を記念し、上海戯劇学院による京劇公演を開催しました。本公演は東京、大阪、京都、大分を巡る日本ツアーの一環として、京都は立命館大学衣笠キャンパス以学館1号ホールで開催されました。公演当日は開場前から長蛇の列ができ、多くの方が開場のその時を待っていました。準備の都合により5分遅れの16時05分開場となりましたが、公演自体は、16時30分から開催されました。冒頭、宇野木立命館孔子学院学院長の挨拶の中で「好!」の声かけについて説明があり、公演の最中には、その素晴らしい演技に対し、客席から万雷の拍手とともに「好!」の声がかかりました。当初予定されていた演目とは順番が異なったり、内容が異なったり、と公演全体がその瞬間ごとに作り出されたものとなり、18時に無事終了となりました。会場にお越しいただいた方からは「とても面白かったです!歌も踊りも衣装も、何もかもが最高でした!幸せです!」「京劇は初めて見ましたが、こんなに笑いの要素が多く含まれているとは知りませんでした。言葉が分からなくても十分楽しめました。ありがとうございました。」「感激しました。日本の色々な芸能の源流を目にすることが出来て、大変嬉しく思います。細かな手先の動きなど、日本の芸能を見る楽しみのヒントを与えていただいたと思います。」「初めて京劇を見ました。日本に住んでいて、見られるとは!日中友好の世だからこそと思うと、平和の大切さを改めて気付かされます。」など、今回の公演に対する高い評価を頂戴いたしました。多くの方にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。

<当日の演目>

1. 迎春(京胡曲)2. 三岔口 3. 天女散花 4. 打龍袍・報灯名 5. 拾玉鐲 6. 戦馬超 7. 覇王別姫 8. 春閨夢(上海戯劇学院 李戯曲学院長による独唱)

■10月11日(木)現代中国語セミナー④「日中対照言語学からの視点」

現代中国語セミナーの第4回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスで おこなわれました。今回は中川正之先生に「日中対照言語学からの視点」というテーマで再度講演をおこなっていただきました。受講者の方からは「言語使用の細部まで観察されて、大変示唆に富んだお話を聞かせていただきました」「どのような場面、状況で(言語を)使用するのか、より細かい観察が必要であるということを学びました」「これまで気付かなかったことをたくさん聞けました」など、満足の声をいただいています。第5回目は11月8日、「可能補語肯定形の意味と用法というテーマで杉村博文先生の講演を予定しています。

■7月12日(木)現代中国語セミナー③「疑問詞を考える」

現代中国語セミナーの第3回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスでおこなわれました。今回は「疑問詞」をテーマに木村英樹先生(東京大学名誉教授、追手門学院大学国際教養学部教授)に講演をおこなっていただきました。受講者の方からは「疑問詞という初級レベルのものについて、発音にも用法にもこれほど興味深いものがまだあったのかと目からうろこが落ちる感覚だった」「客観的に疑問詞を見る事ができました」「疑問詞について、その用法を掘り下げた説明がとても勉強になりました」など、満足の声をいただいています。第4回目は10月に再び中川正之先生の講演を予定しています。

■6月29日(金)2018年度立命館大学生中国語スピーチ発表会

6月29日(金)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2018年度立命館大学生中国語スピーチ発表会を行いました。昨年度に引き続き、立命館大学生を参加対象とし、日ごろの学習の成果の発表の場として開催しました。今回は、立命館大学にて中国語を学んでいる3回生から8回生までの9名の応募があり、当日は8名が発表会に臨みました。発表会では緊張の中、各々が、中国との関係、人との出会い等、様々なテーマで発表し、充実した内容の発表会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2018年度立命館大学生中国語スピーチ発表会受賞者一覧

■6月15日(金)北京大学・立命館大学連携講座④「丁玲:革命とフェミニズムの共生を確立した文学者」6月29日(金)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2018年度立命館大学生中国語スピーチ発表会を行いました。昨年度に引き続き、立命館大学生を参加対象とし、日ごろの学習の成果の発表の場として開催しました。今回は、立命館大学にて中国語を学んでいる3回生から8回生までの9名の応募があり、当日は8名が発表会に臨みました。発表会では緊張の中、各々が、中国との関係、人との出会い等、様々なテーマで発表し、充実した内容の発表会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2018年度立命館大学生中国語スピーチ発表会受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者 | 学部 |

|---|---|---|

| 一等賞 | 岸本 奈於 | 文学部 |

| 二等賞 | BAE JUNGHYUN | 国際関係学部 |

| 西辺 顕人 | 文学部 | |

| 三等賞 | 渡辺 知行 | 文学部 |

| 高橋 悠大 | 文学部 | |

| 菅 隼人 | 文学部 | |

| 佐藤 拓 | 文学部 | |

| 参加賞 | 橋本 遼 | 文学部 |

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、本年度最終講義を開催しました。今回は、中国から賀桂梅氏(北京大学中文系教授)をお招きし、丁玲と『国際女性デーに寄せて』を中心に、幅広い視点からお話しいただきました。今回は、学生から専門家まで、中国人留学生を中心として、多くの方にご参加いただきました。受講者の方からは、「中国式フェミニストとしての丁玲について、本当に勉強になりました。意義が深い講座だと思います。」「先生の説明がとても分かりやすく、論理的でした。女性文学に対する理解が深まったと思います。さすが北京大学の先生だなーと思っています。」等、多くの好評を頂きました。

この講義をもちまして、今年度の連携講座は終了となります。多くの方のご参加、ありがとうございました。

■6月14日(木)北京大学・立命館大学連携講座③「林徽因とその文学:“アマチュア”であることと実践的であること」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、本年度第3回目の講義を開催しました。今回は、中国から李憲瑜氏(首都師範大学文学院副教授)をお招きし、ドラマで一躍有名になった林徽因とその作品についてお話しいただきました。今回も中国人留学生の方々が多く参加されました。受講者の方からは、「建築士としての林徽因はよく知っていますが、作家の林徽因は今日初めて知って、面白い文学の実践だと思いました。勉強になりました。」「大変面白いお話しでした。沈従文など同時期の作家については多少知っていましたが、今日の林徽因さんについては知らなかったので、興味深かったです。」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月15日(金)午後4時30分から、本年度最終回となる北京大学中文系の賀桂梅教授による「丁玲:革命とフェミニズムの共生を確立した文学者」の講義になります。

■6月14日(木)現代中国語セミナー②「「初級中国語文法」とその後の中国語文法」

現代中国語セミナーの第2回目が午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスでおこなわれました。今回の講師は杉村博文先生(大阪大学名誉教授)。言語一般に解消できない中国語の「務虚」の世界を様々な切り口でお話いただきました。受講者の方からは、「中国語にある特有な専門の知識などを吸収したので本当に良かった」「大変充実した講演でした」「納得、というか腑に落ちることが多々ありとてもおもしろかった」など、満足の声が寄せられています。

第3回目は「疑問詞」をテーマに木村英樹先生に講演していただく予定です。

■6月8日(金)北京大学・立命館大学連携講座②「〈新女性〉と「書くこと」」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後5時から、本年度第2回目の講義を開催しました。今回は、阿部沙織氏(立命館大学外国語嘱託講師)をお招きし、中国近代女性作家の凌叔華とその作品についてお話しいただきました。今回も中国人留学生の方々を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「とても充実した有意義な時間を過ごせました。本当にありがとうございました!」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月14日(木)午後4時30分から、李憲瑜首都師範大学文学院副教授による「林徽因とその文学:“アマチュア”であることと実践的であること」の講義になります。

■5月25日(金)北京大学・立命館大学連携講座①「少女中国 ―中国少女のビルドゥングスロマン」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、初回の講義を開催しました。今回は、濱田麻矢先生(神戸大学人文学研究科准教授)をお招きし、中国近代文学における"少女中国"についてお話しいただきました。今回、中国人留学生の方々を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「この講座に来てよかったと思います。大変興味深い発表ありがとうございました。」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月8日(金)17時から、阿部沙織立命館大学外国語嘱託講師による「〈新女性〉と「書くこと」」の講義になります。

■5月10日(木)現代中国語セミナー①「語彙から文法へ」

午後6時から立命館大阪いばらきキャンパスにおいて、現代中国語セミナーの第1回目として、中川正之先生(神戸大学名誉教授、立命館孔子学院名誉院長)に講演をおこなっていただきました。「決まった体系などない」「常に変化し続けている」中国語の語彙と文法の世界を、ときにユーモアを交えながらお話いただき、受講者の方からは、「新しい視点で中国を見ることができて大変勉強になった」「言語の研究は終わらないものだと、いろいろ考えることができた」「日本人・中国人の思考の違いが言語の中からわかるなど、大変興味深かった」など、満足度の高い評価をいただいております。第2回目は、引き続き「初級中国語とその後の中国語」というテーマで杉村博文先生の講演を予定しています。