中国理解講座

■ 2020年2月22日(土)第153回中国理解講座「同時代中国のSF(サイエンス・フィクション)」

午後2時から孔子学院講義室において、上原かおり氏(首都大学東京客員研究員) をお招きし、中国のSFについて、様々な作品の紹介や分析を行っていただきました。受講者の方からは、「中国におけるSFの受容の歴史など、知りたかった情報が得られて満足でした。」「読み方や作風を紹介していただき、中国SFにより興味がわきました。」「中国SFの現在の概観をしっかりと認識できた気がしました。」等、非常に満足度の高い講義となりました。

■ 2020年1月25日(土)第152回中国理解講座「水餃子を作ろう!」

午前10時から立命館大学衣笠キャンパス末川記念会館レストラン「カルム」において、楊正武氏(京都華僑総会会長)ならびに楊智偉氏(中華処「楊」)に、手作り水餃子講座を行っていただきました。今回は皮作り&餡の包み方をメインに、作り方を教えていただきました。受講者の方からは、「皮を薄くのばすのが実際やるととても難しかったです。生姜が効いていてすごく温まりました。」「中国の食文化についてもお聞きすることができ、とても楽しかったです。」等、大変なご好評をいただきました。

■ 12月14日(土)第151回中国理解講座「漢方入門~冬の身体トラブル改善~」(BKC)

年に一度のBKC学堂開催の今回、「漢方入門」というテーマにて、第一薬科大学薬学部教授の池谷幸信先生に、漢方の基礎並びに冬の身体トラブル特に冷え性、風邪対策をメインにお話しいただきました 。途中、杞菊地黄丸を作ったり、生薬から抽出した葛根湯の試食もあり、参加者の方からは、「知識だけではない、生薬と漢方の作り方を体験した。おもしろい。」「漢方の事は詳しく知らなかったので、今日色々教えていただき、とても参考になった。」等、大変ご満足いただけた内容となりました。

■ 11月16日(土)第150回中国理解講座「中国語における呼称・敬称の選択と呼びかけ行為の実態―― あなたは、青年の李さんを“小李!”と呼べるか?」

中国理解講座150回記念の今回、『中国人のこころ—「ことば」からみる思考と感覚』の著者である東京大学大学院総合文化研究科の小野秀樹教授をお招きし、立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにて、「中国語における呼称・敬称の選択と呼びかけ行為の実態」というテーマにてお話しいただきました。非常に軽妙な語り口で、豊富な例えを用いて大変分かりやすく解説いただき、参加者の方からは、「大変楽しい講義でした。」「ドラマや社内でのやり取りで気になっていた部分が解決できました。結局は相手がどう受け取るかという点では日本と中国でも気遣いが大切だと感じました。」「中国語を勉強して3年になりますが、”小李”に疑問を持ったことすらありませんでした。教科書通りの学習から一歩進んで、個人的な関係を築くための言語として中国語を勉強していきたいです。」等、大勢の参加者の方々に大変ご満足いただけた講義となりました。

■ 10月18日(金)第149回中国理解講座「薬膳入門~健康になるための薬膳学および食生活の取り入れ方~」(東京)

年に一度の東京学堂開催の今回、「薬膳入門」というテーマにて、横浜薬科大学薬学部漢方薬学科准教授の喩静先生に身近に取り入れられる薬膳についてお話しいただきました 。薬膳の基礎から、季節ごとに取り入れると良い食材および効能につき、ひとつひとつ丁寧に解説していただきました。また、羅漢果の試飲や、薬膳食材サンプルの試食などもあり、参加者の方からは、「先生のお話が生活に取り入れやすい内容ばかりで、今日から始められるのが嬉しかった。」「とても面白かったです」「具体的で、明日からでも実践できそう!」等、参加者の方々にご満足いただけた内容となりました。

~羅漢果の淹れ方~

材料 : 羅漢果(2個)、水(2リットル)

① 羅漢果の表面を軽く洗う。

② ①の皮を剥き、中身を取り出し(※)、水を張った鍋に入れる。

③ ②を火にかけ強火で煮て、沸騰したら止め、飲みやすい温度まで冷ます。

※羅漢果の品質によっては、皮ごと入れても良い。

■ 9月28日(土)第148回中国理解講座「孔子学院の日」記念企画「世界の漢字研究」共同開催

今年の「孔子学院の日」記念企画は、立命館大学土曜講座との「世界の漢字研究」共同開催となりました。立命館大学衣笠キャンパスで開催されていた世界漢字学会の一環として、この日14時から以学館1号ホールにて、公開講演会が開催されました。台湾、ノルウェー、ベトナム、日本、韓国、中国からの計6名が、様々なテーマの研究発表を行い、一人当たりの持ち時間が25分と短いながらも、凝縮された内容の濃いものとなりました。総勢300名もの方々にご来場いただき、成功のうちに終了いたしました。

■ 7月27日(土)第147回中国理解講座「京劇のお面を作ろう」

午前10時と午後1時からの2回にわたり、孔子学院講義室において、京劇のお面を作るワークショップを開催しました。今回、解帆氏(立命館孔子学院中国語講師)に京劇の臉譜(れんぷ)について簡単に説明いただき、その後、参加者が各々好きなものを作る、という流れで行いました。午後の部では、親子での参加もあり、共同作業でお面を作ったり、オリジナルのお面を作ったりしていました。参加者の方からは、「京劇にも興味があり、お面作りもとても楽しかったです。」「こまかいところがむずかしかった。」「子供と一緒に作れる講座だったので参加しました。家に飾れたらいいなと思っていたので子ども部屋に飾ります。ありがとうございました。」等、参加者の方々にご満足いただけた内容となりました。

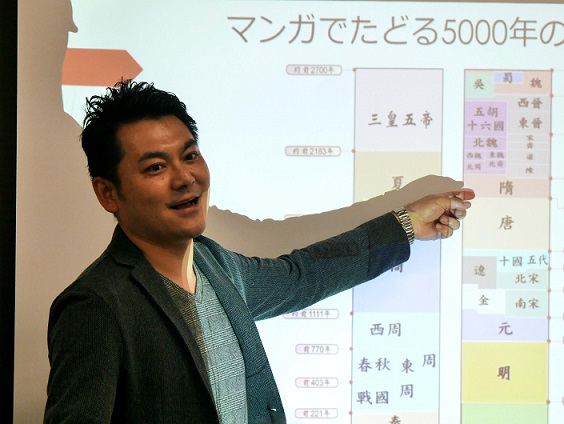

■ 6月22日(土)第146回中国理解講座「中国史マンガの魅力を語る」

午前10時から孔子学院講義室において、安田峰俊氏(中国ルポライター、立命館大学人文科学研究所客員協力研究員) をお招きし、中国史マンガについて、様々な作品の紹介や分析を行っていただきました。受講者の方からは、「漫画はキングダム以外読んでいませんでしたが、いろいろ読んでみたくなる紹介で面白かったです。」「中国史を横断的に古代から現代まで作品を紹介していただき、大変興味深かった。また結びの部分で「ビジネスに役立たない」と断言した上で文化的な素養について言及されていたのが大変良かったと感じた」等、非常に満足度の高い講義となりました。

■ 5月11日(土)第145回中国理解講座「中国茶入門~中国茶の紹介と美味しい淹れ方~」

午前10時から孔子学院講義室において、磯尾優之氏(ISO茶房オーナー、中国茶インストラクター) をお招きし、「中国茶入門」というテーマにて、お茶の概要、茶区や歴史、種類などの基礎講義から、基本的な淹れ方の実演までを行っていただきました。お茶は西湖龍井茶、大紅包の二種類、また、お茶菓子としてパイナップルケーキも受講者の方々にお召し上がりいただきました。受講者の方からは、「淹れていただいたお茶、美味しかったです。基本的なお話を分かりやすく解説していただいて、大変タメになりました。ありがとうございました。」「中国茶の淹れ方だけでなく、茶葉の種類や歴史から教えていただいたので、とても面白かったです。」等、満足度100%の好評価をいただきました。

■ 4月13日(土)第144回中国理解講座「武式太極拳」

午前10時から国際平和ミュージアム会議室において、徐 言偉 氏(徐其成中国武術研究会会長) をお招きし、「武式太極拳」というテーマにて、太極拳の中でも、武式を取り上げ、解説、指導を行っていただき、最後には、各式の違いの実演も行っていただきました。今回は、太極拳は全くの初心者という方から、試合に参加されている方まで、また留学生など様々な方が参加されました。受講者の方からは、「非常におもしろかった。説明もすごく分かりやすかった。」「普段使わない筋肉を動かした気がします。良い運動ができて楽しかったです。」等、満足度100%の好評価をいただきました。また、講座終了後も、先生には、受講者からの質問やリクエストに丁寧かつきめ細かくご対応いただき、受講者の方にとっては非常に充実した時間になったのではないでしょうか。

午後2時から孔子学院講義室において、上原かおり氏(首都大学東京客員研究員) をお招きし、中国のSFについて、様々な作品の紹介や分析を行っていただきました。受講者の方からは、「中国におけるSFの受容の歴史など、知りたかった情報が得られて満足でした。」「読み方や作風を紹介していただき、中国SFにより興味がわきました。」「中国SFの現在の概観をしっかりと認識できた気がしました。」等、非常に満足度の高い講義となりました。

■ 2020年1月25日(土)第152回中国理解講座「水餃子を作ろう!」

午前10時から立命館大学衣笠キャンパス末川記念会館レストラン「カルム」において、楊正武氏(京都華僑総会会長)ならびに楊智偉氏(中華処「楊」)に、手作り水餃子講座を行っていただきました。今回は皮作り&餡の包み方をメインに、作り方を教えていただきました。受講者の方からは、「皮を薄くのばすのが実際やるととても難しかったです。生姜が効いていてすごく温まりました。」「中国の食文化についてもお聞きすることができ、とても楽しかったです。」等、大変なご好評をいただきました。

■ 12月14日(土)第151回中国理解講座「漢方入門~冬の身体トラブル改善~」(BKC)

年に一度のBKC学堂開催の今回、「漢方入門」というテーマにて、第一薬科大学薬学部教授の池谷幸信先生に、漢方の基礎並びに冬の身体トラブル特に冷え性、風邪対策をメインにお話しいただきました 。途中、杞菊地黄丸を作ったり、生薬から抽出した葛根湯の試食もあり、参加者の方からは、「知識だけではない、生薬と漢方の作り方を体験した。おもしろい。」「漢方の事は詳しく知らなかったので、今日色々教えていただき、とても参考になった。」等、大変ご満足いただけた内容となりました。

■ 11月16日(土)第150回中国理解講座「中国語における呼称・敬称の選択と呼びかけ行為の実態―― あなたは、青年の李さんを“小李!”と呼べるか?」

中国理解講座150回記念の今回、『中国人のこころ—「ことば」からみる思考と感覚』の著者である東京大学大学院総合文化研究科の小野秀樹教授をお招きし、立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにて、「中国語における呼称・敬称の選択と呼びかけ行為の実態」というテーマにてお話しいただきました。非常に軽妙な語り口で、豊富な例えを用いて大変分かりやすく解説いただき、参加者の方からは、「大変楽しい講義でした。」「ドラマや社内でのやり取りで気になっていた部分が解決できました。結局は相手がどう受け取るかという点では日本と中国でも気遣いが大切だと感じました。」「中国語を勉強して3年になりますが、”小李”に疑問を持ったことすらありませんでした。教科書通りの学習から一歩進んで、個人的な関係を築くための言語として中国語を勉強していきたいです。」等、大勢の参加者の方々に大変ご満足いただけた講義となりました。

■ 10月18日(金)第149回中国理解講座「薬膳入門~健康になるための薬膳学および食生活の取り入れ方~」(東京)

年に一度の東京学堂開催の今回、「薬膳入門」というテーマにて、横浜薬科大学薬学部漢方薬学科准教授の喩静先生に身近に取り入れられる薬膳についてお話しいただきました 。薬膳の基礎から、季節ごとに取り入れると良い食材および効能につき、ひとつひとつ丁寧に解説していただきました。また、羅漢果の試飲や、薬膳食材サンプルの試食などもあり、参加者の方からは、「先生のお話が生活に取り入れやすい内容ばかりで、今日から始められるのが嬉しかった。」「とても面白かったです」「具体的で、明日からでも実践できそう!」等、参加者の方々にご満足いただけた内容となりました。

~羅漢果の淹れ方~

材料 : 羅漢果(2個)、水(2リットル)

① 羅漢果の表面を軽く洗う。

② ①の皮を剥き、中身を取り出し(※)、水を張った鍋に入れる。

③ ②を火にかけ強火で煮て、沸騰したら止め、飲みやすい温度まで冷ます。

※羅漢果の品質によっては、皮ごと入れても良い。

■ 9月28日(土)第148回中国理解講座「孔子学院の日」記念企画「世界の漢字研究」共同開催

今年の「孔子学院の日」記念企画は、立命館大学土曜講座との「世界の漢字研究」共同開催となりました。立命館大学衣笠キャンパスで開催されていた世界漢字学会の一環として、この日14時から以学館1号ホールにて、公開講演会が開催されました。台湾、ノルウェー、ベトナム、日本、韓国、中国からの計6名が、様々なテーマの研究発表を行い、一人当たりの持ち時間が25分と短いながらも、凝縮された内容の濃いものとなりました。総勢300名もの方々にご来場いただき、成功のうちに終了いたしました。

■ 7月27日(土)第147回中国理解講座「京劇のお面を作ろう」

午前10時と午後1時からの2回にわたり、孔子学院講義室において、京劇のお面を作るワークショップを開催しました。今回、解帆氏(立命館孔子学院中国語講師)に京劇の臉譜(れんぷ)について簡単に説明いただき、その後、参加者が各々好きなものを作る、という流れで行いました。午後の部では、親子での参加もあり、共同作業でお面を作ったり、オリジナルのお面を作ったりしていました。参加者の方からは、「京劇にも興味があり、お面作りもとても楽しかったです。」「こまかいところがむずかしかった。」「子供と一緒に作れる講座だったので参加しました。家に飾れたらいいなと思っていたので子ども部屋に飾ります。ありがとうございました。」等、参加者の方々にご満足いただけた内容となりました。

■ 6月22日(土)第146回中国理解講座「中国史マンガの魅力を語る」

午前10時から孔子学院講義室において、安田峰俊氏(中国ルポライター、立命館大学人文科学研究所客員協力研究員) をお招きし、中国史マンガについて、様々な作品の紹介や分析を行っていただきました。受講者の方からは、「漫画はキングダム以外読んでいませんでしたが、いろいろ読んでみたくなる紹介で面白かったです。」「中国史を横断的に古代から現代まで作品を紹介していただき、大変興味深かった。また結びの部分で「ビジネスに役立たない」と断言した上で文化的な素養について言及されていたのが大変良かったと感じた」等、非常に満足度の高い講義となりました。

■ 5月11日(土)第145回中国理解講座「中国茶入門~中国茶の紹介と美味しい淹れ方~」

午前10時から孔子学院講義室において、磯尾優之氏(ISO茶房オーナー、中国茶インストラクター) をお招きし、「中国茶入門」というテーマにて、お茶の概要、茶区や歴史、種類などの基礎講義から、基本的な淹れ方の実演までを行っていただきました。お茶は西湖龍井茶、大紅包の二種類、また、お茶菓子としてパイナップルケーキも受講者の方々にお召し上がりいただきました。受講者の方からは、「淹れていただいたお茶、美味しかったです。基本的なお話を分かりやすく解説していただいて、大変タメになりました。ありがとうございました。」「中国茶の淹れ方だけでなく、茶葉の種類や歴史から教えていただいたので、とても面白かったです。」等、満足度100%の好評価をいただきました。

■ 4月13日(土)第144回中国理解講座「武式太極拳」

午前10時から国際平和ミュージアム会議室において、徐 言偉 氏(徐其成中国武術研究会会長) をお招きし、「武式太極拳」というテーマにて、太極拳の中でも、武式を取り上げ、解説、指導を行っていただき、最後には、各式の違いの実演も行っていただきました。今回は、太極拳は全くの初心者という方から、試合に参加されている方まで、また留学生など様々な方が参加されました。受講者の方からは、「非常におもしろかった。説明もすごく分かりやすかった。」「普段使わない筋肉を動かした気がします。良い運動ができて楽しかったです。」等、満足度100%の好評価をいただきました。また、講座終了後も、先生には、受講者からの質問やリクエストに丁寧かつきめ細かくご対応いただき、受講者の方にとっては非常に充実した時間になったのではないでしょうか。

中国古典文化講座

■11月30日(土)中国古典文化講座「『三国志演義』をえがく、たのしむ、おどろく」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、廣澤裕介先生(立命館大学文学部准教授)に、「三国志」物語、『三国志演義』と後世の派生作品についての講義を行っていただきました。受講者の方からは、「現在も小説やゲームなどで人気のため、三国志演義を楽しむのは”現代”のイメージがありましたが、隋や唐、宋の時代にも楽しまれていたと聞き、みんなが好む物語は楽しみ方は変化すれど変わらないのだと思いました。」「江戸時代人の文化の受入れ、その後の独自のものにつくり変えていく精神性におどろきを感じます。中国文化の受入れについての近しさ、重さも感じます。」等、大変好評を博しました。

■10月26日(土)中国古典文化講座「日本に伝わった中国古典小説―『牡丹灯記』を例に―」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、上原徳子先生(立命館大学産業社会学部教授)に、『牡丹灯記』とその伝播についての講義を行っていただきました。”小説”についての簡単な解説から始まり、本題となる『牡丹灯記』の伝播とその受容などについて、詳細に解説いただきました。受講者の方からは、「『牡丹灯記』がアジアで好まれる理由。円朝さんが漢学者の所まで伺われて落語を作られたという話が印象的でした」「漢字文化圏での伝わり方も面白かったが、中国の”小説”や文学のことを少し語っていただいた内容が興味深かった」「中国の小説と日本の小説の関係を興味深く伺うことができた。霊に対する捉え方が国民性によって異なることがあるように感じた」等、受講者の興味を刺激する内容となりました。

■6月29日(土)中国古典文化講座「日本と中国の演劇―歌舞伎と京劇を例として」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、金文京先生(京都大学名誉教授)をお招きし、日中の演劇について、歌舞伎や京劇などの映像を交えて講義を行っていただきました。今回は男性を中心とし、さまざまな年齢層の方が参加されました。受講者の方からは、「歌舞伎と京劇の思わぬ共通点が面白かった。」「歌舞伎、京劇だけじゃなくその起源を説明してくださり、大変勉強になりました。」等、満足度100%の講義となりました。

■5月25日(土)中国古典文化講座「近世日中文化交流について考える―江戸時代の中国語学習熱の意味するもの―」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、今年度最初の古典文化講座を開催し、鈴木陽一先生(神奈川大学外国語学部教授)に江戸時代の中国ブームを取り上げ、講義を行っていただきました。今回は老若男女さまざまな方が参加されました。受講者の方からは、「日本人の「西湖」イメージ、今に残る西湖堤についてなど大変に興味深く拝聴いたしました。沖について知らなかったのでもと蘇州のものとのこと、驚きました。」「現代日本で何気なく溢れている中国語がどのような背景で浸透していったかを学べるとてもいい機会になりました。」等、大変ご満足いただけた講義となりました。

午前10時から立命館孔子学院講義室において、廣澤裕介先生(立命館大学文学部准教授)に、「三国志」物語、『三国志演義』と後世の派生作品についての講義を行っていただきました。受講者の方からは、「現在も小説やゲームなどで人気のため、三国志演義を楽しむのは”現代”のイメージがありましたが、隋や唐、宋の時代にも楽しまれていたと聞き、みんなが好む物語は楽しみ方は変化すれど変わらないのだと思いました。」「江戸時代人の文化の受入れ、その後の独自のものにつくり変えていく精神性におどろきを感じます。中国文化の受入れについての近しさ、重さも感じます。」等、大変好評を博しました。

■10月26日(土)中国古典文化講座「日本に伝わった中国古典小説―『牡丹灯記』を例に―」

午前10時から立命館孔子学院講義室において、上原徳子先生(立命館大学産業社会学部教授)に、『牡丹灯記』とその伝播についての講義を行っていただきました。”小説”についての簡単な解説から始まり、本題となる『牡丹灯記』の伝播とその受容などについて、詳細に解説いただきました。受講者の方からは、「『牡丹灯記』がアジアで好まれる理由。円朝さんが漢学者の所まで伺われて落語を作られたという話が印象的でした」「漢字文化圏での伝わり方も面白かったが、中国の”小説”や文学のことを少し語っていただいた内容が興味深かった」「中国の小説と日本の小説の関係を興味深く伺うことができた。霊に対する捉え方が国民性によって異なることがあるように感じた」等、受講者の興味を刺激する内容となりました。

■6月29日(土)中国古典文化講座「日本と中国の演劇―歌舞伎と京劇を例として」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、金文京先生(京都大学名誉教授)をお招きし、日中の演劇について、歌舞伎や京劇などの映像を交えて講義を行っていただきました。今回は男性を中心とし、さまざまな年齢層の方が参加されました。受講者の方からは、「歌舞伎と京劇の思わぬ共通点が面白かった。」「歌舞伎、京劇だけじゃなくその起源を説明してくださり、大変勉強になりました。」等、満足度100%の講義となりました。

■5月25日(土)中国古典文化講座「近世日中文化交流について考える―江戸時代の中国語学習熱の意味するもの―」

午後1時から立命館孔子学院講義室において、今年度最初の古典文化講座を開催し、鈴木陽一先生(神奈川大学外国語学部教授)に江戸時代の中国ブームを取り上げ、講義を行っていただきました。今回は老若男女さまざまな方が参加されました。受講者の方からは、「日本人の「西湖」イメージ、今に残る西湖堤についてなど大変に興味深く拝聴いたしました。沖について知らなかったのでもと蘇州のものとのこと、驚きました。」「現代日本で何気なく溢れている中国語がどのような背景で浸透していったかを学べるとてもいい機会になりました。」等、大変ご満足いただけた講義となりました。

特別講演・公演

■1月29日(水)現代中国語セミナー④「中国のテレビドラマのことば」

1月29日、現代中国語セミナーの4回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。「中国のテレビドラマのことば」という演題で中川正之先生、荒川清秀先生からお話をいただきました。受講者からは「新たな表現を知ることができました」「新しい言葉をたくさん知ることができた」「言語表現と生活文化の関連がよく見え、楽しかった」など、「非常に勉強になった」と同時に「教学に活かせる」との声を多く頂戴しました。教員・研究者向けセミナーとして、昨年から2年にわたって開催してきた本セミナーはいったん区切りとなりますが、今後も中国語を教える人、学ぶ人双方にとって有益になる企画を考えていきたいと思っております。

■11月24日(日)同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム

2019年の同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウムは「食と中国」というメインテーマにて、13時から、グランフロント大阪北館ナレッジキャピタルカンファレンスルームにて開催されました。日中4名の講師をお迎えし、第1部の基調講演では、「食と中国」というメインテーマのもと様々な発表テーマにてお話しいただき、休憩を挟んでの第2部質疑応答では、参加者の皆さまからいただいた質問へ回答する形で進められました。参加者の方からは、「とても分かりやすかったです。」「生活の身近な場面での相互理解として大変有効かと思いました。」などの感想をいただきました。

■11月23日(土・祝)現代中国語セミナー③「Q&A ―昨年度6回、今年度3回のセミナーを振り返って―」

11月23日、現代中国語セミナーの3回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。昨年度6回、今年2回の同セミナーをふりかえって、参加者からの質問に答えるという形式で、中川正之先生、杉村博文先生、木村英樹先生のお三方からお話をいただきました。受講者からは「教学に役立つ話もあり、非常に勉強になった」「大変有意義だった」との声が多く寄せられています。講演の最後に講師それぞれから、これからの中国語教育を担うみなさんへのメッセージがあり、「人生の指針になった」との感想もいただきました。

次回4回目は中川正之先生と荒川清秀先生にご登壇いただき、「中国のテレビドラマのことば」という題でお話をいただく予定です。

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、今年度連携講座の最終回となる、北京大学中文系の張頤武教授による講演を開催しました。今年度のメインテーマそのものについて、ポップカルチャーの過去、現在、未来を、様々な作品紹介を通してお話しいただきました。今回も、学生の方を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「中国語学習の助けになると思い、よくドラマを見てきました。お話の中で紹介のあったドラマの設定やメッセージなどの移り変わりと中国の社会の変化は感慨深いものがあります。大変興味深く面白かったです。多くの日本人は「今の中国」を知らないと思います。今日のような話をより多くの日本人に聞いて欲しいと思いました」 「中国のpop cultureの起源、変化について理解が深まりました。」等、好評を頂きました。

今年度の連携講座は、今回をもちまして終了となります。

■6月20日(木)現代中国語セミナー②「中国語教師として次の世代に伝えたいこと-2-」

6月20日、現代中国語セミナーの2回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。前回に引き続き「中国語教師として次の世代に伝えたいこと」と題して、中川正之・木村英樹の両先生からお話をいただきました。朱徳熙先生の講義音声の紹介をはじめ、貴重な資料とともに紹介された「生きた研究史」に、受講者からは「一生忘れないと思います」など満足とともに感動の声を頂戴しております。また、限られた時間では語りつくせない豊かな内容に「先生方の恩師の方々から研究について継承されたもの、つながっているものなどについて、もっとお話を伺いたい」との感想もいただいております。

次回は、11月23日、中川正之先生、杉村博文先生、木村英樹先生のお三方にご登壇いただき、中国語文法の様々なアポリアについて参加者との討論も交えながらお話をいただく予定です。

■6月13日(木)北京大学・立命館大学連携講座③「楊貴妃・白居易・空海――チェン・カイコー監督映画『空海-KU-KAI-美しき王妃の謎』からのアプローチ」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、連携講座3回目の講演を開催しました。後半2回は北京大学の先生方にお話しいただきます。今回は、杜暁勤先生(北京大学中国語言文学系教授)に、映画『空海』を取り上げ、楊貴妃をメインに、白居易、空海について多角的にお話しいただきました。今回も、中国人留学生の方や学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「北京大学の先生の講座を受けることは大変貴重な経験でした。日本と中国の楊貴妃伝説が異なることを学び、すごく面白かったと思います。」「日本・中国両方から見た楊貴妃についての歴史、彼女を取り巻く人々の詳細を初めて学習できたことはすごく大きいことだと思う。とても有意義な講座でした。」等、好評を頂きました。

次回最終回は6月20日(木)午後4時30分から、北京大学中文系の張頤武教授による「時/空を超える中国ポップカルチャー」の講演になります。今年度連携講座最後の講義をお聴き逃しなく!

■6月6日(木)北京大学・立命館大学連携講座②「民国期中国の漫画――誕生と展開」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、2019年度連携講座の2回目の講演を開催しました。今回は城山拓也先生(立命館大学言語教育センター外国語嘱託講師)をお招きし、中華民国時代の漫画について、実際の漫画画像を数多く用いてお話しいただきました。今回も、中国人留学生の方や学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「民国漫画の歴史をわかりやすくまとめていただき、ありがとうございました。おもしろく拝聴しました。」等、好評を頂きました。

次回は6月13日(木)午後4時30分から、北京大学中国語言文学系の杜暁勤教授による「楊貴妃・白居易・空海――チェン・カイコー監督映画『空海-KU-KAI-美しき王妃の謎』からのアプローチ」の講演になります。

■5月30日(木)北京大学・立命館大学連携講座①「中国×日本「三国志」版画の中の風と霧の表現」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、2019年度連携講座の初回講演を開催しました。今年度は「時/空を超える中国ポップカルチャー」というメインテーマにて、版画、マンガ、映画など多方面から各講師にお話しいただきます。初回は、廣澤裕介先生(立命館大学文学部准教授)をお招きし、「三国志」版画の中の描写・表現についてお話しいただきました。今回は、中国人留学生の方や学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「絵を読むことの面白さが非常に実感できたお話でした。」「「三国志」版画の表現方法について勉強になりました。江戸時代に「風」や「霧」の表現方法はとても素晴らしいと思います。とても面白い授業だと思いました。」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月6日(木)午後4時30分から、立命館大学言語教育センター外国語嘱託講師の城山拓也先生による「民国期中国の漫画――誕生と展開」の講演になります。

■5月16日(木)現代中国語セミナー①「中国語教師として次の世代に伝えたいこ と」

5月16日、昨年に引き続き現代中国語セミナーが立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。第1回目は「中国語教師として次の世代に伝えたいこと」と題して、中川正之・杉村博文の両先生からお話をいただきました。当時と今の学習・研究環境の違い、共通の恩師である伊地智善継先生と先生が生涯かけて取り組まれた白水の辞書のことなど、めったに聞く機会がない貴重な話に参加者からは「大変勉強になりました」「中国語研究しとしての側面もありととても有意義な講演でした」などの感想が寄せられています。これからの中国語教育・研究を担う世代に対する何よりのメッセージになったのではないでしょうか。

第2回目は同じテーマで、中川正之先生と木村英樹先生にご登壇いただき、1回目では語りつくせなかった「生きた研究史」をお話をいただく予定です。

1月29日、現代中国語セミナーの4回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。「中国のテレビドラマのことば」という演題で中川正之先生、荒川清秀先生からお話をいただきました。受講者からは「新たな表現を知ることができました」「新しい言葉をたくさん知ることができた」「言語表現と生活文化の関連がよく見え、楽しかった」など、「非常に勉強になった」と同時に「教学に活かせる」との声を多く頂戴しました。教員・研究者向けセミナーとして、昨年から2年にわたって開催してきた本セミナーはいったん区切りとなりますが、今後も中国語を教える人、学ぶ人双方にとって有益になる企画を考えていきたいと思っております。

■12月1日(日)第14回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト

12月1日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、第14回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で14回目を迎え、熱心に中国語を学ばれている中学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した9名のうち、8名がコンテスト当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、また、質疑応答では、臨機応変に考えを表現し、非常にレベルの高い、充実した内容の大会となりました。

第14回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

(※各賞とも出場順)

12月1日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、第14回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で14回目を迎え、熱心に中国語を学ばれている中学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した9名のうち、8名がコンテスト当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、また、質疑応答では、臨機応変に考えを表現し、非常にレベルの高い、充実した内容の大会となりました。

第14回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者名 | 学校名 |

|---|---|---|

| 最優秀賞 | 上野 愛季 |

関西学院千里国際高等部 |

| 優秀賞 | 河野 ひなた |

兵庫県立芦屋国際中等教育学校 |

| 永原 黎太郎 |

福井県立足羽高等学校 |

|

| 学院長特別賞 | 小林 綺華 |

兵庫県立芦屋国際中等教育学校 |

| 審査員特別賞 | 豊坂 しおり |

長崎県立壱岐高等学校 |

| 垰下 芽衣 |

兵庫県立芦屋国際中等教育学校 |

|

| 奨励賞 | 中山 萌香 |

福井県敦賀気比高等学校 |

| 吉野 夏乃葉 |

岸和田市立岸城中学校 |

■11月24日(日)同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム

2019年の同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウムは「食と中国」というメインテーマにて、13時から、グランフロント大阪北館ナレッジキャピタルカンファレンスルームにて開催されました。日中4名の講師をお迎えし、第1部の基調講演では、「食と中国」というメインテーマのもと様々な発表テーマにてお話しいただき、休憩を挟んでの第2部質疑応答では、参加者の皆さまからいただいた質問へ回答する形で進められました。参加者の方からは、「とても分かりやすかったです。」「生活の身近な場面での相互理解として大変有効かと思いました。」などの感想をいただきました。

■11月23日(土・祝)現代中国語セミナー③「Q&A ―昨年度6回、今年度3回のセミナーを振り返って―」

11月23日、現代中国語セミナーの3回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。昨年度6回、今年2回の同セミナーをふりかえって、参加者からの質問に答えるという形式で、中川正之先生、杉村博文先生、木村英樹先生のお三方からお話をいただきました。受講者からは「教学に役立つ話もあり、非常に勉強になった」「大変有意義だった」との声が多く寄せられています。講演の最後に講師それぞれから、これからの中国語教育を担うみなさんへのメッセージがあり、「人生の指針になった」との感想もいただきました。

次回4回目は中川正之先生と荒川清秀先生にご登壇いただき、「中国のテレビドラマのことば」という題でお話をいただく予定です。

■6月28日(金)2019年度立命館大学生中国語スピーチ発表会

6月28日(金)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2019年度立命館大学生中国語スピーチ発表会を行いました。昨年度に引き続き、立命館大学生を参加対象とし、日ごろの学習の成果の発表の場として開催しました。今回は、立命館大学にて中国語を学んでいる1回生から4回生までの14名の応募があり、当日は13名が発表会に臨みました。発表会では緊張の中、各々が、中国での経験、目標や趣味等、様々なテーマで発表し、充実した内容の発表会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2019年度立命館大学生中国語スピーチ発表会受賞者一覧

※各賞受賞者は出場順により掲載しています。

■6月20日(木)北京大学・立命館大学連携講座④「時/空を超える中国ポップカルチャー」6月28日(金)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2019年度立命館大学生中国語スピーチ発表会を行いました。昨年度に引き続き、立命館大学生を参加対象とし、日ごろの学習の成果の発表の場として開催しました。今回は、立命館大学にて中国語を学んでいる1回生から4回生までの14名の応募があり、当日は13名が発表会に臨みました。発表会では緊張の中、各々が、中国での経験、目標や趣味等、様々なテーマで発表し、充実した内容の発表会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2019年度立命館大学生中国語スピーチ発表会受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者 | 学部 |

|---|---|---|

| 一等賞 | 横山 佳央 | 食マネジメント学部 |

| 二等賞 | 前川 亜優 | 国際関係学部 |

| 林 真実 | 文学部 | |

| 三等賞 | 尾宮 明莉 | 国際関係学部 |

| 髙石 向日葵 | 国際関係学部 | |

| 桶谷 弥生 | 文学部 | |

| 参加賞 | 山本 修己 | 経済学部 |

| 弘中 朋実 | 文学部 | |

| 三井 沙羅 | 文学部 | |

| JEON CHANGJAE | 文学部 | |

| 安森 大輝 | 法学部 | |

| LIM DOKYUNG | 経営学部 | |

| 大宮 才明 | 経済学部 |

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、今年度連携講座の最終回となる、北京大学中文系の張頤武教授による講演を開催しました。今年度のメインテーマそのものについて、ポップカルチャーの過去、現在、未来を、様々な作品紹介を通してお話しいただきました。今回も、学生の方を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「中国語学習の助けになると思い、よくドラマを見てきました。お話の中で紹介のあったドラマの設定やメッセージなどの移り変わりと中国の社会の変化は感慨深いものがあります。大変興味深く面白かったです。多くの日本人は「今の中国」を知らないと思います。今日のような話をより多くの日本人に聞いて欲しいと思いました」 「中国のpop cultureの起源、変化について理解が深まりました。」等、好評を頂きました。

今年度の連携講座は、今回をもちまして終了となります。

■6月20日(木)現代中国語セミナー②「中国語教師として次の世代に伝えたいこと-2-」

6月20日、現代中国語セミナーの2回目が立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。前回に引き続き「中国語教師として次の世代に伝えたいこと」と題して、中川正之・木村英樹の両先生からお話をいただきました。朱徳熙先生の講義音声の紹介をはじめ、貴重な資料とともに紹介された「生きた研究史」に、受講者からは「一生忘れないと思います」など満足とともに感動の声を頂戴しております。また、限られた時間では語りつくせない豊かな内容に「先生方の恩師の方々から研究について継承されたもの、つながっているものなどについて、もっとお話を伺いたい」との感想もいただいております。

次回は、11月23日、中川正之先生、杉村博文先生、木村英樹先生のお三方にご登壇いただき、中国語文法の様々なアポリアについて参加者との討論も交えながらお話をいただく予定です。

■6月13日(木)北京大学・立命館大学連携講座③「楊貴妃・白居易・空海――チェン・カイコー監督映画『空海-KU-KAI-美しき王妃の謎』からのアプローチ」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、連携講座3回目の講演を開催しました。後半2回は北京大学の先生方にお話しいただきます。今回は、杜暁勤先生(北京大学中国語言文学系教授)に、映画『空海』を取り上げ、楊貴妃をメインに、白居易、空海について多角的にお話しいただきました。今回も、中国人留学生の方や学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「北京大学の先生の講座を受けることは大変貴重な経験でした。日本と中国の楊貴妃伝説が異なることを学び、すごく面白かったと思います。」「日本・中国両方から見た楊貴妃についての歴史、彼女を取り巻く人々の詳細を初めて学習できたことはすごく大きいことだと思う。とても有意義な講座でした。」等、好評を頂きました。

次回最終回は6月20日(木)午後4時30分から、北京大学中文系の張頤武教授による「時/空を超える中国ポップカルチャー」の講演になります。今年度連携講座最後の講義をお聴き逃しなく!

■6月6日(木)北京大学・立命館大学連携講座②「民国期中国の漫画――誕生と展開」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、2019年度連携講座の2回目の講演を開催しました。今回は城山拓也先生(立命館大学言語教育センター外国語嘱託講師)をお招きし、中華民国時代の漫画について、実際の漫画画像を数多く用いてお話しいただきました。今回も、中国人留学生の方や学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「民国漫画の歴史をわかりやすくまとめていただき、ありがとうございました。おもしろく拝聴しました。」等、好評を頂きました。

次回は6月13日(木)午後4時30分から、北京大学中国語言文学系の杜暁勤教授による「楊貴妃・白居易・空海――チェン・カイコー監督映画『空海-KU-KAI-美しき王妃の謎』からのアプローチ」の講演になります。

■5月30日(木)北京大学・立命館大学連携講座①「中国×日本「三国志」版画の中の風と霧の表現」

衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルームにおいて、午後4時30分から、2019年度連携講座の初回講演を開催しました。今年度は「時/空を超える中国ポップカルチャー」というメインテーマにて、版画、マンガ、映画など多方面から各講師にお話しいただきます。初回は、廣澤裕介先生(立命館大学文学部准教授)をお招きし、「三国志」版画の中の描写・表現についてお話しいただきました。今回は、中国人留学生の方や学生を中心として、多くの方々が参加されました。受講者の方からは、「絵を読むことの面白さが非常に実感できたお話でした。」「「三国志」版画の表現方法について勉強になりました。江戸時代に「風」や「霧」の表現方法はとても素晴らしいと思います。とても面白い授業だと思いました。」等、多くの好評を頂きました。

次回は6月6日(木)午後4時30分から、立命館大学言語教育センター外国語嘱託講師の城山拓也先生による「民国期中国の漫画――誕生と展開」の講演になります。

■5月16日(木)現代中国語セミナー①「中国語教師として次の世代に伝えたいこ と」

5月16日、昨年に引き続き現代中国語セミナーが立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催されました。第1回目は「中国語教師として次の世代に伝えたいこと」と題して、中川正之・杉村博文の両先生からお話をいただきました。当時と今の学習・研究環境の違い、共通の恩師である伊地智善継先生と先生が生涯かけて取り組まれた白水の辞書のことなど、めったに聞く機会がない貴重な話に参加者からは「大変勉強になりました」「中国語研究しとしての側面もありととても有意義な講演でした」などの感想が寄せられています。これからの中国語教育・研究を担う世代に対する何よりのメッセージになったのではないでしょうか。

第2回目は同じテーマで、中川正之先生と木村英樹先生にご登壇いただき、1回目では語りつくせなかった「生きた研究史」をお話をいただく予定です。