中国理解講座

■ 2025年3月8日(土)第205回中国理解講座「日中異文化理解講座」

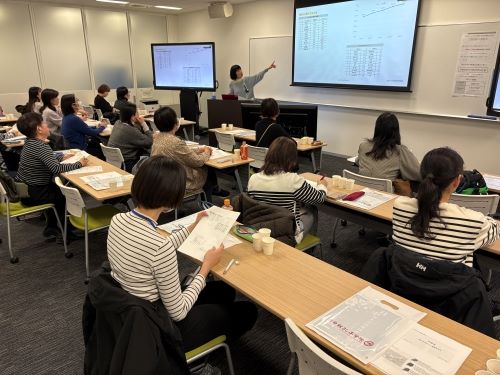

2024年度最後の中国理解講座は、時事中国語翻訳講座でおなじみの麗澤大学の三潴正道名誉教授をお迎えし、「日中異文化理解講座」というテーマにて日本と中国の文化の相違について、その入門的なお話しを行っていただきました。講義では、異文化理解ための基本中の基本からお話しいただき、中国特有の文化について、図や例をふんだんに用いて、分かりやすく解説いただきました。終了後には受講者の方から「文化とはというそもそものところから学ぶことができてよかったです。」「基本的な中国人の感覚を知ることができたのがよかったです。風水やゲン担ぎを非常に大事にしていて、それは日本人からすると行き過ぎているように感じるものもある、しかしそのような異文化を学ぶことで新しい発想が生まれるというお話はとても印象に残りました。」等の感想を頂き、大変ご満足いただけた講座となりました。

なお、こちらの講座はシリーズ化(今回含め全5回)が決定しましたので、2025年度も引き続きお楽しみに!

■ 2025年2月15日(土)第204回中国理解講座「中国的老龄化及代际关系 — 兼谈与“老”字相关的词语」

2月の中国理解講座は、本学の中国語講座をご担当いただいている任雪梅先生(北京大学対外漢語教育学院副教授)に、「老」という漢字を切り口に、中国の高齢化と新たな世代間の関係についてお話しいただきました。今回は中国語での講義となりましたが、オンラインを含め多くの方にご参加いただきました。講義では、大量のスライドを用いて「老」の漢字の成り立ちから中国の高齢化の特徴や世代毎の違い等、非常に分かりやすくお話しいただきました。終了後には受講者の方から「老という漢字に対し、様々な側面から考える講義内容がとても興味深かった。中国の方々の価値観や社会の流れにも触れており、新たな発見、学びがあった。」「データを使って、またユーモアを交えてのお話で、中国の老齢化の現状をよく理解できました。」「非常に面白く有意義なお話ありがとうございました。発表資料も大変分かりやすく、内容も豊富で、すごくよかったです。」等の感想を頂き、中国語の講義であったことも非常に好評で、ご満足いただけた講座となりました。

■ 2025年1月17日(金)第203回中国理解講座「中国茶 基本を押さえて蘊蓄を知る」

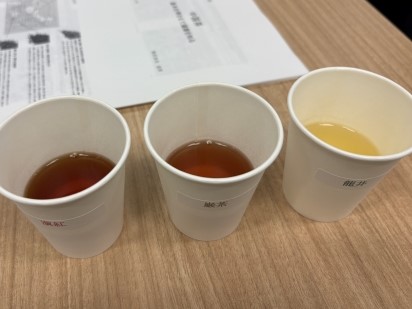

今回の中国理解講座は、東京学堂にて講師に株式会社遊茶の代表取締役社長である藤井真紀子氏をお迎えし、「中国茶 基本を押さえて蘊蓄を知る」というテーマにて開催しました。講義では、中国茶に関してその歴史や定義、分類、各種データから読み解く中国茶の現状から効能、淹れ方まで幅広いお話しをしていただき、質問コーナーでは会場の参加者やオンライン参加者からの質問に丁寧にお答えいただきました。また、会場参加者には、参加特典として龍井、巌茶、滇紅の三種類の中国茶を試飲いただきました。終了後には受講者の方から「中国茶について、ほぼ知識ゼロで参加しましたが、歴史から茶葉そのもの、流通にいたるまで、わかりやすく楽しく学べました。ありがとうございました。お茶を飲み比べてみたくなりました!」「毎日飲用している身近なお茶の知らない世界を垣間見て、お茶についてのあれこれをもっと深く学んでみたくなりました。」「ユーモアもありとても面白かったです。」等の感想を頂き、大変ご満足いただけた講座となりました。

■ 2024年12月21日(土)第202回中国理解講座「剪紙から切り絵へ」

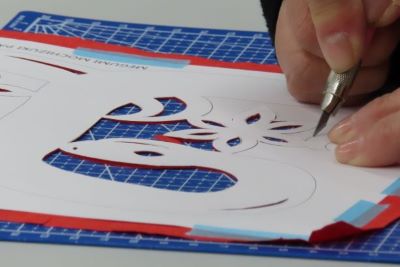

今回の中国理解講座は、講師に望月 めぐみ 氏(切り絵作家、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員)をお迎えし、「剪紙から切り絵へ」というテーマにて、前半は剪紙から切り絵への歴史の変遷について説明いただき、後半は2025年の干支である「乙巳」の切り絵を参加された方に実際に作っていただきました。制作の際、アートナイフを初めて使う方も多く、使い方から切り方まで、先生に丁寧にご指導いただきました。参加された方々は、時に先生に個別にアドバイスをもらいながら作品を完成させていきました。終了後には受講者の方から「不器用な自分でも楽しくできました。ありがとうございます。」「文化を自分の手でさわることができてとても良い体験でした。」「先生のお話しがとても勉強になりました。使用する刃のことなども細かく教えて頂けて体験して分かることがあると感じられました。」等の感想を頂き、非常に満足度の高い講座となりました。

■ 2024年11月10日(日)第201回中国理解講座「中国武術をやってみよう!」

年に一度びわこ・くさつキャンパスで開催している中国理解講座。今年度はBKCウェルカムデーにブース企画として初出展をし、講師には徐 言偉 氏(徐其成中国武術研究会会長)をお迎えし、「中国武術をやってみよう!」というテーマにて、計3回、各回30分にて五歩拳、黒虎拳、陳式太極拳の講座を開催しました。当日は、事前予約の方のほかにも通りすがりでやってみようと参加した方も多く、ご家族で参加された方もいました。終了後には受講者の方から「丁寧に教えていただき、体の使い方がよく分かりました。家でも是非やってみます!」「初めて中国武術を体験しました。普段使わない筋肉の部位に効きそうでした。身体全体が温まり、大変良いものだと実感しました。」等の感想を頂き、各回とも大変好評を博し、大盛況の裡に終了しました。来年度も、びわこ・くさつキャンパスでの講座をお楽しみに!

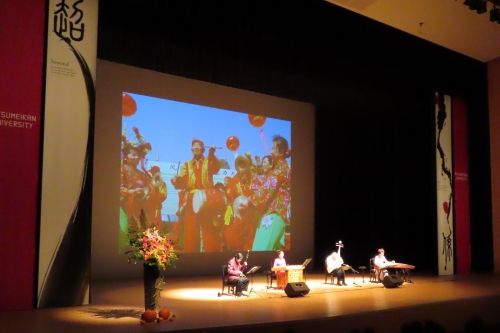

■ 2024年10月12日(土)中国理解講座第200回開催記念 「錦秋を奏でる 中国伝統楽器コンサート」

2006年1月から開催してきた中国理解講座は今回で200回を数え、これを記念し、また、AsiaWeekプレ企画として、立命館いばらきフューチャープラザ(立命館大学大阪いばらきキャンパス内)にて、長城楽団の方々をお迎えし、コンサートを開催しました。当日は約300名の方がお越しになり、雄大なる映像と美しい音の調べの共演に、まるで中国を旅しているような臨場感のもと、休憩を挟んでの二時間以上、計17曲をご堪能いただきました。観客の方々にも大変ご満足いただけたようで、終了後の物販も大変賑わい、無事、成功裏に終了しました。

■ 2024年9月28日(土)第199回中国理解講座「孔子学院の日」記念 中国映画上映会「芳華-Youth-」

今年度も「孔子学院の日」記念として、9月28日(土)に衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館シアタールームにおいて、中国映画上映会を開催しました。今年は2017年の作品である「芳華-Youth-」を午前・午後の2回にわたり上映し、老若男女多くの方にご鑑賞いただきました。参加者の方からは「文革末期から急激な時代の変化で生きる若者たちの姿、心の動きが切なくかつ希望も感じられた。」「美しい青春。時の流れを感じた。」「中国の戦争映画は中々見る機会がないので、このような機会を設けていただいて、とても勉強になりました。」等のお声をいただき、満足度100%の上映会となりました。来年もご期待ください!

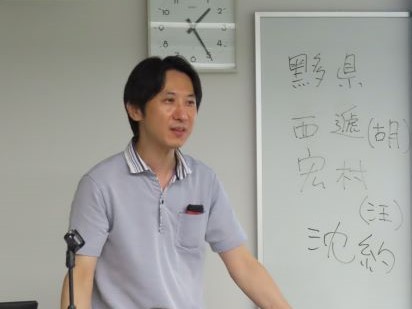

■ 2024年7月20日(土)第198回中国理解講座「『咬文嚼字』選2008年度−2023年度の中国語新語・流行語をめぐって」

7月の中国理解講座は、20日(土)10時より立命館孔子学院講義室にて、今年の4月から中国語講座の講師をご担当いただいている張 穎 氏(同済大学准教授)に、中国語の新語・流行語から見る社会の変化についてお話しいただきました。受講者の方からは「先生のお話ならびに講座のテーマなどとても興味深く、良かったです。」「最新の中国語の単語の説明がとても面白かったです。ありがとうございます。」「新生事物、旧词新用の解説が興味深かったし、经济生活や政治等いろいろな分野に系統だって説明くださり、楽しい授業でした。」等のお声をいただき、充実した内容の満足度の高い講座となりました。

■ 2024年6月29日(土)第197回中国理解講座「『気』の人類学―気功実践の身体経験」

6月の中国理解講座は、29日(土)10時より、黄 信者 氏(立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員)をお招きし、立命館孔子学院講義室にて「気」「気功」の歴史、研究、その実践についてお話しいただき、最後に受講者に実際に気功を体験いただきました。受講者の方からは「本日はありがとうございました。気功の歴史はとても長いと思っていたので、70年と知って驚きました。また、実際の体験では、ほんのり温かく、自然に手がゆれる感覚を感じることが出来、大変満足しています。」「『気』を人類学的アプローチに扱うことはすごく役立った。」等のお声をいただき、大変満足度の高い講座となりました。

■ 2024年5月25日(土)第196回中国理解講座「王陽明の描いた理想社会」

5月25日(土)14時より、大場一央氏(早稲田大学非常勤講師)をお招きし、立命館孔子学院講義室にて王陽明とその思想について、時間いっぱいまで非常に分かりやすく明快な口調で解説いただきました。また、受講者からの質問に対しても非常に丁寧にお答えくださり、大変有意義な時間となりました。受講者の方からは「陽明学の素晴らしさがよくわかりました。改めて感ずるところの多い学びでした。」「基礎知識のない人間にも大変わかりやすい授業でした。」「王陽明という人物について世界史の授業でしか勉強しなかったが、その人生の波乱万丈さと難しいと思っていた思想を知ることができて貴重な体験でした。」等のお声をいただき、大変満足度の高い講座となりました。

■ 2024年4月20日(土)第195回中国理解講座「千年装束――漢服と髪型の変遷」

2024年度最初の理解講座は4月20日(土)13時より、林 佳佳 氏(日本漢服社(関西)顧問)をお招きし、立命館孔子学院講義室にて参加者に古代メイク、髪型、各時代の衣服を体験いただく、体験型講座を行っていただきました。当日、宋代の出で立ちでお越しくださった林先生には、メイク&髪型体験の方には、講座前にメイク&髪型の準備をしていただき、講義中は各時代の衣服の特色をご紹介いただいたのち、実際に髪型の仕上げを行っていただき、その見事な出来栄えに会場から拍手が沸き起こりました。また、試着体験の方には、それぞれ、唐、南北朝、明代の衣服を着付けていただき、それぞれ解説いただきました。その後の質疑応答では多くの質問に対し、丁寧にお答えいただきました。受講者の方からは「体験型(試着)ということで、視覚的でわかりやすく、中国伝統装束のイメージを深めるのに大変役立った。」「様々な時代の漢服の説明と着付けがあり、とても面白かった。」「時代ごとに違う女性像がとてもよく分かりました。」等のお声をいただき、大変充実した講座となりました。

2024年度最後の中国理解講座は、時事中国語翻訳講座でおなじみの麗澤大学の三潴正道名誉教授をお迎えし、「日中異文化理解講座」というテーマにて日本と中国の文化の相違について、その入門的なお話しを行っていただきました。講義では、異文化理解ための基本中の基本からお話しいただき、中国特有の文化について、図や例をふんだんに用いて、分かりやすく解説いただきました。終了後には受講者の方から「文化とはというそもそものところから学ぶことができてよかったです。」「基本的な中国人の感覚を知ることができたのがよかったです。風水やゲン担ぎを非常に大事にしていて、それは日本人からすると行き過ぎているように感じるものもある、しかしそのような異文化を学ぶことで新しい発想が生まれるというお話はとても印象に残りました。」等の感想を頂き、大変ご満足いただけた講座となりました。

なお、こちらの講座はシリーズ化(今回含め全5回)が決定しましたので、2025年度も引き続きお楽しみに!

■ 2025年2月15日(土)第204回中国理解講座「中国的老龄化及代际关系 — 兼谈与“老”字相关的词语」

2月の中国理解講座は、本学の中国語講座をご担当いただいている任雪梅先生(北京大学対外漢語教育学院副教授)に、「老」という漢字を切り口に、中国の高齢化と新たな世代間の関係についてお話しいただきました。今回は中国語での講義となりましたが、オンラインを含め多くの方にご参加いただきました。講義では、大量のスライドを用いて「老」の漢字の成り立ちから中国の高齢化の特徴や世代毎の違い等、非常に分かりやすくお話しいただきました。終了後には受講者の方から「老という漢字に対し、様々な側面から考える講義内容がとても興味深かった。中国の方々の価値観や社会の流れにも触れており、新たな発見、学びがあった。」「データを使って、またユーモアを交えてのお話で、中国の老齢化の現状をよく理解できました。」「非常に面白く有意義なお話ありがとうございました。発表資料も大変分かりやすく、内容も豊富で、すごくよかったです。」等の感想を頂き、中国語の講義であったことも非常に好評で、ご満足いただけた講座となりました。

■ 2025年1月17日(金)第203回中国理解講座「中国茶 基本を押さえて蘊蓄を知る」

今回の中国理解講座は、東京学堂にて講師に株式会社遊茶の代表取締役社長である藤井真紀子氏をお迎えし、「中国茶 基本を押さえて蘊蓄を知る」というテーマにて開催しました。講義では、中国茶に関してその歴史や定義、分類、各種データから読み解く中国茶の現状から効能、淹れ方まで幅広いお話しをしていただき、質問コーナーでは会場の参加者やオンライン参加者からの質問に丁寧にお答えいただきました。また、会場参加者には、参加特典として龍井、巌茶、滇紅の三種類の中国茶を試飲いただきました。終了後には受講者の方から「中国茶について、ほぼ知識ゼロで参加しましたが、歴史から茶葉そのもの、流通にいたるまで、わかりやすく楽しく学べました。ありがとうございました。お茶を飲み比べてみたくなりました!」「毎日飲用している身近なお茶の知らない世界を垣間見て、お茶についてのあれこれをもっと深く学んでみたくなりました。」「ユーモアもありとても面白かったです。」等の感想を頂き、大変ご満足いただけた講座となりました。

■ 2024年12月21日(土)第202回中国理解講座「剪紙から切り絵へ」

今回の中国理解講座は、講師に望月 めぐみ 氏(切り絵作家、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員)をお迎えし、「剪紙から切り絵へ」というテーマにて、前半は剪紙から切り絵への歴史の変遷について説明いただき、後半は2025年の干支である「乙巳」の切り絵を参加された方に実際に作っていただきました。制作の際、アートナイフを初めて使う方も多く、使い方から切り方まで、先生に丁寧にご指導いただきました。参加された方々は、時に先生に個別にアドバイスをもらいながら作品を完成させていきました。終了後には受講者の方から「不器用な自分でも楽しくできました。ありがとうございます。」「文化を自分の手でさわることができてとても良い体験でした。」「先生のお話しがとても勉強になりました。使用する刃のことなども細かく教えて頂けて体験して分かることがあると感じられました。」等の感想を頂き、非常に満足度の高い講座となりました。

■ 2024年11月10日(日)第201回中国理解講座「中国武術をやってみよう!」

年に一度びわこ・くさつキャンパスで開催している中国理解講座。今年度はBKCウェルカムデーにブース企画として初出展をし、講師には徐 言偉 氏(徐其成中国武術研究会会長)をお迎えし、「中国武術をやってみよう!」というテーマにて、計3回、各回30分にて五歩拳、黒虎拳、陳式太極拳の講座を開催しました。当日は、事前予約の方のほかにも通りすがりでやってみようと参加した方も多く、ご家族で参加された方もいました。終了後には受講者の方から「丁寧に教えていただき、体の使い方がよく分かりました。家でも是非やってみます!」「初めて中国武術を体験しました。普段使わない筋肉の部位に効きそうでした。身体全体が温まり、大変良いものだと実感しました。」等の感想を頂き、各回とも大変好評を博し、大盛況の裡に終了しました。来年度も、びわこ・くさつキャンパスでの講座をお楽しみに!

■ 2024年10月12日(土)中国理解講座第200回開催記念 「錦秋を奏でる 中国伝統楽器コンサート」

2006年1月から開催してきた中国理解講座は今回で200回を数え、これを記念し、また、AsiaWeekプレ企画として、立命館いばらきフューチャープラザ(立命館大学大阪いばらきキャンパス内)にて、長城楽団の方々をお迎えし、コンサートを開催しました。当日は約300名の方がお越しになり、雄大なる映像と美しい音の調べの共演に、まるで中国を旅しているような臨場感のもと、休憩を挟んでの二時間以上、計17曲をご堪能いただきました。観客の方々にも大変ご満足いただけたようで、終了後の物販も大変賑わい、無事、成功裏に終了しました。

■ 2024年9月28日(土)第199回中国理解講座「孔子学院の日」記念 中国映画上映会「芳華-Youth-」

今年度も「孔子学院の日」記念として、9月28日(土)に衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館シアタールームにおいて、中国映画上映会を開催しました。今年は2017年の作品である「芳華-Youth-」を午前・午後の2回にわたり上映し、老若男女多くの方にご鑑賞いただきました。参加者の方からは「文革末期から急激な時代の変化で生きる若者たちの姿、心の動きが切なくかつ希望も感じられた。」「美しい青春。時の流れを感じた。」「中国の戦争映画は中々見る機会がないので、このような機会を設けていただいて、とても勉強になりました。」等のお声をいただき、満足度100%の上映会となりました。来年もご期待ください!

■ 2024年7月20日(土)第198回中国理解講座「『咬文嚼字』選2008年度−2023年度の中国語新語・流行語をめぐって」

7月の中国理解講座は、20日(土)10時より立命館孔子学院講義室にて、今年の4月から中国語講座の講師をご担当いただいている張 穎 氏(同済大学准教授)に、中国語の新語・流行語から見る社会の変化についてお話しいただきました。受講者の方からは「先生のお話ならびに講座のテーマなどとても興味深く、良かったです。」「最新の中国語の単語の説明がとても面白かったです。ありがとうございます。」「新生事物、旧词新用の解説が興味深かったし、经济生活や政治等いろいろな分野に系統だって説明くださり、楽しい授業でした。」等のお声をいただき、充実した内容の満足度の高い講座となりました。

■ 2024年6月29日(土)第197回中国理解講座「『気』の人類学―気功実践の身体経験」

6月の中国理解講座は、29日(土)10時より、黄 信者 氏(立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員)をお招きし、立命館孔子学院講義室にて「気」「気功」の歴史、研究、その実践についてお話しいただき、最後に受講者に実際に気功を体験いただきました。受講者の方からは「本日はありがとうございました。気功の歴史はとても長いと思っていたので、70年と知って驚きました。また、実際の体験では、ほんのり温かく、自然に手がゆれる感覚を感じることが出来、大変満足しています。」「『気』を人類学的アプローチに扱うことはすごく役立った。」等のお声をいただき、大変満足度の高い講座となりました。

■ 2024年5月25日(土)第196回中国理解講座「王陽明の描いた理想社会」

5月25日(土)14時より、大場一央氏(早稲田大学非常勤講師)をお招きし、立命館孔子学院講義室にて王陽明とその思想について、時間いっぱいまで非常に分かりやすく明快な口調で解説いただきました。また、受講者からの質問に対しても非常に丁寧にお答えくださり、大変有意義な時間となりました。受講者の方からは「陽明学の素晴らしさがよくわかりました。改めて感ずるところの多い学びでした。」「基礎知識のない人間にも大変わかりやすい授業でした。」「王陽明という人物について世界史の授業でしか勉強しなかったが、その人生の波乱万丈さと難しいと思っていた思想を知ることができて貴重な体験でした。」等のお声をいただき、大変満足度の高い講座となりました。

■ 2024年4月20日(土)第195回中国理解講座「千年装束――漢服と髪型の変遷」

2024年度最初の理解講座は4月20日(土)13時より、林 佳佳 氏(日本漢服社(関西)顧問)をお招きし、立命館孔子学院講義室にて参加者に古代メイク、髪型、各時代の衣服を体験いただく、体験型講座を行っていただきました。当日、宋代の出で立ちでお越しくださった林先生には、メイク&髪型体験の方には、講座前にメイク&髪型の準備をしていただき、講義中は各時代の衣服の特色をご紹介いただいたのち、実際に髪型の仕上げを行っていただき、その見事な出来栄えに会場から拍手が沸き起こりました。また、試着体験の方には、それぞれ、唐、南北朝、明代の衣服を着付けていただき、それぞれ解説いただきました。その後の質疑応答では多くの質問に対し、丁寧にお答えいただきました。受講者の方からは「体験型(試着)ということで、視覚的でわかりやすく、中国伝統装束のイメージを深めるのに大変役立った。」「様々な時代の漢服の説明と着付けがあり、とても面白かった。」「時代ごとに違う女性像がとてもよく分かりました。」等のお声をいただき、大変充実した講座となりました。

中国古典文化講座

■ 2024年11月16日(土)中国古典文化講座 「中国近世の科挙文化と読書人―王陽明とその時代」

「中国文化をかたち作るもの」というメインテーマにて開催してきた今年度の中国古典文化講座も、11月16日(土)に最終回となる第4回を迎えました。今回は鶴成 久章 氏(福岡教育大学教育学部教授)をお招きし、科挙について、王陽明を具体例としながら、豊富な資料をもとに詳細な解説を行っていただきました。受講者の方からは「王陽明の生い立ち、科挙について大変わかりやすく、詳しく説明して頂き理解することができました。また、王陽明が優秀な人物だったこともわかりました。試験の採点方法にも感心させられました。」「科挙について理解が深まり楽しかったです。」等のお声をいただき、受講された方々の知的好奇心を満たす満足度の高い講座となりました。

今年度の講座は今回で終了となります。また来年度の講座をお楽しみにお待ちください!

■ 2024年10月26日(土)中国古典文化講座 「菅原道真の「九月十日」の詩とその典拠について」

今年度後期の中国古典文化講座は10月26日(土)に原田 愛 先生(金沢大学人間社会研究域学校教育系准教授)をお迎えし、「九月十日」詩について典拠を切り口に掘り下げて解説いただきました。受講者の方からは「漢詩にふくまれる言葉の意味やその漢詩が詠まれた際の時代背景についてこまやかに教えてくださったことで、字数やルールによって表現方法の制約をもつ漢詩には、その制約とは対称的にとても豊かな意味が込められていることを感じました。」「順々に原典にあたることで道眞公の気持ちに触れられたような気持ちになりました。とても興味深い講義でした。」等のお声をいただき、大変満足度の高い講座となりました。

■ 2024年7月27日(土)中国古典文化講座 「唐代の墓参と供養」

今年の二回目の古典文化講座は7月27日(土)に江川 式部 先生(國學院大學文学部准教授)をお招きし、唐代の墓参について律令等の詳細な説明を通して分かりやすくお話しいただきました。受講者の方からは「中国ドラマで祭祀が日本よりも重要視されているのを見て興味がありました。法律で細かく定められていたことや、申請、罰則、休暇の延長、お墓の位置(地図)など、たいへん興味深く、楽しいお話でした。ありがとうございました。」「専門的な知識はありませんが、レジメに沿ってやさしい言葉でご説明くださったので、取り残されることなくしっかり拝聴できました。」等のお声をいただき、非常に満足度の高い講座となりました。

■ 2024年6月22日(土)中国古典文化講座 「徽州商人と「皖派」の学問――清代儒学の一側面」

6月22日(土)に尾崎 順一郎 先生(立命館大学文学部准教授)をお招きし、今年度最初の中国古典文化講座を開催しました。今年度のメインテーマを「中国文化をかたち作るもの」とし、初回は、「皖派」の学問の特色についての講義を対面・オンライン配信にて行っていただきました。受講者の方からは「タイトルを見た時は、専門的で難しそうだと思っていましたが、写真の活用や板書、かみくだいた説明がとても分かりやすかったです。」「それぞれ違う経験や考えを持った人が集まっていたと知ることができみた。程瑶田が倹を大事にしていたのは意外に思いました。」「徽州商人は初めて知ったワードでしたが、分かりやすい解説で聞きやすかったです。黄山と徽州の風景の写真がとても美しく、一度は行ってみたいです。」等のお声をいただき、受講生の方に大変満足いただけた講座となりました。

「中国文化をかたち作るもの」というメインテーマにて開催してきた今年度の中国古典文化講座も、11月16日(土)に最終回となる第4回を迎えました。今回は鶴成 久章 氏(福岡教育大学教育学部教授)をお招きし、科挙について、王陽明を具体例としながら、豊富な資料をもとに詳細な解説を行っていただきました。受講者の方からは「王陽明の生い立ち、科挙について大変わかりやすく、詳しく説明して頂き理解することができました。また、王陽明が優秀な人物だったこともわかりました。試験の採点方法にも感心させられました。」「科挙について理解が深まり楽しかったです。」等のお声をいただき、受講された方々の知的好奇心を満たす満足度の高い講座となりました。

今年度の講座は今回で終了となります。また来年度の講座をお楽しみにお待ちください!

■ 2024年10月26日(土)中国古典文化講座 「菅原道真の「九月十日」の詩とその典拠について」

今年度後期の中国古典文化講座は10月26日(土)に原田 愛 先生(金沢大学人間社会研究域学校教育系准教授)をお迎えし、「九月十日」詩について典拠を切り口に掘り下げて解説いただきました。受講者の方からは「漢詩にふくまれる言葉の意味やその漢詩が詠まれた際の時代背景についてこまやかに教えてくださったことで、字数やルールによって表現方法の制約をもつ漢詩には、その制約とは対称的にとても豊かな意味が込められていることを感じました。」「順々に原典にあたることで道眞公の気持ちに触れられたような気持ちになりました。とても興味深い講義でした。」等のお声をいただき、大変満足度の高い講座となりました。

■ 2024年7月27日(土)中国古典文化講座 「唐代の墓参と供養」

今年の二回目の古典文化講座は7月27日(土)に江川 式部 先生(國學院大學文学部准教授)をお招きし、唐代の墓参について律令等の詳細な説明を通して分かりやすくお話しいただきました。受講者の方からは「中国ドラマで祭祀が日本よりも重要視されているのを見て興味がありました。法律で細かく定められていたことや、申請、罰則、休暇の延長、お墓の位置(地図)など、たいへん興味深く、楽しいお話でした。ありがとうございました。」「専門的な知識はありませんが、レジメに沿ってやさしい言葉でご説明くださったので、取り残されることなくしっかり拝聴できました。」等のお声をいただき、非常に満足度の高い講座となりました。

■ 2024年6月22日(土)中国古典文化講座 「徽州商人と「皖派」の学問――清代儒学の一側面」

6月22日(土)に尾崎 順一郎 先生(立命館大学文学部准教授)をお招きし、今年度最初の中国古典文化講座を開催しました。今年度のメインテーマを「中国文化をかたち作るもの」とし、初回は、「皖派」の学問の特色についての講義を対面・オンライン配信にて行っていただきました。受講者の方からは「タイトルを見た時は、専門的で難しそうだと思っていましたが、写真の活用や板書、かみくだいた説明がとても分かりやすかったです。」「それぞれ違う経験や考えを持った人が集まっていたと知ることができみた。程瑶田が倹を大事にしていたのは意外に思いました。」「徽州商人は初めて知ったワードでしたが、分かりやすい解説で聞きやすかったです。黄山と徽州の風景の写真がとても美しく、一度は行ってみたいです。」等のお声をいただき、受講生の方に大変満足いただけた講座となりました。

特別講演・公演

■ 12月14日(土)2024年度立命館大学生中国語スピーチ大会

12月14日(土)13時より、衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2024年度立命館大学生中国語スピーチ大会を開催しました。立命館大学生を参加対象とし、日ごろの学習の成果の発表の場として毎年開催している大会であり、今回は、中国語を学んでいる1回生から4回生の合計18名からの応募があり、当日は朗読部門9名、スピーチ部門7名、合計16名が発表に臨みました。大会では緊張の中、各々が、思いを込めた朗読や、中国留学での経験、中国への思いなど、様々なテーマで趣向を凝らした発表を行い、充実した内容の大会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

【朗読部門】

【スピーチ部門】

(※各部門各賞とも出場順)

■ 2024年11月30日(土)2024年度同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム「SDGsへの大学の関わり方~研究・実践・人材育成そして社会実装へ~」

コロナ禍を経て5年ぶりの開催となった同済大学・立命館孔子学院合同セミナーは、13時より大阪のリファレンス大阪駅前第4ビル2316会議室において、「SDGsへの大学の関わり方~研究・実践・人材育成そして社会実装へ~」というメインテーマのもと、基調講演、質疑応答の二部構成によるセミナーシンポジウム形式にて、対面で行われました。第一部の基調講演では、徐斌教授(同済大学環境工学学院)、依田祐一教授(立命館大学経営学部)、郭茹教授(同済大学環境工学学院)(基調講演順)という日中の研究の最先端を行く講師陣に、それぞれ「同済大学環境学科持続可能な開発のための教育(ESD)の実践事例」「バイオ炭の炭素貯留によるカーボンマイナスのビジネスエコシステム」「中国の長江デルタ生態グリーン一体化発展モデル区のグリーン・低炭素化への転換、発展と革新の実践事例」という各テーマにてお話しいただきました。途中、講師から講師への質疑応答があるなど、リアルタイムでの双方向的な意見交換のもと、進行しました。また、第二部の質疑応答では前半の基調講演を受けての質疑応答となり、参加者が各講師に質問を行い、各講師からは非常に多くの示唆に富んだ建設的な意見による回答がなされ、大変実りのある時間となりました。

■ 2024年9月22日(日)第19回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト

9月22日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、第19回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で19回目を迎え、熱心に中国語を学ばれている全国の小学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した12名が当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、また、質疑応答では、臨機応変に考えを表現し、非常にレベルの高い、充実した内容の大会となりました。

第19回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

(※各賞とも出場順)

■ 2024年7月5日(金)北京大学・立命館大学連携講座「今なぜ中国で『上野千鶴子熱(ブーム)』なのか?」

今回5年ぶりの開催となった北京大学・立命館大学連携講座では、「今なぜ中国で『上野千鶴子熱(ブーム)』なのか?――少子高齢化と若者の選択:日中社会の新たな課題」というメインテーマにて、上野千鶴子東京大学名誉教授ご本人にご登壇いただくとともに、北京大学からは社会学系の陸傑華教授、さらには神戸学院大学グローバルコミュニケーション学部の大濱慶子教授にお越しいただき、16時30分から衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、前半の基調講演、後半のパネルディスカッションを行いました。申込時から大変多くの反響があり、直ぐに満席になるとともに、追加席も満席となる盛況ぶりとなりました。当日は多くの学生、留学生が参加し、熱心に各講師の講演を聞いていました。後半のパネルディスカッションでは前半の基調講演を受けての質問コーナーとなり、多くの質問が寄せられた中で厳選された質問に対し、各講師から非常に丁寧に時にユーモアを交えてお答えいただきました。受講者の方からは「専門的なテーマをどの先生もユーモアを交えて分かりやすく説明していただけて楽しく教養を深めることができました。」「ジェンダー・性別問題について新たな認識ができました。いい勉強になってありがとうございました。」「上野先生と初めてお会いし、先生の信念や伝え方を含めよりファンになりました。先生は私にとって自分らしく生きるロールモデルであります。本日はありがとうございました。」等のお声をいただき、2時間半以上にわたる今年度の連携講座は、大盛況のうちに幕を閉じました。

12月14日(土)13時より、衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、2024年度立命館大学生中国語スピーチ大会を開催しました。立命館大学生を参加対象とし、日ごろの学習の成果の発表の場として毎年開催している大会であり、今回は、中国語を学んでいる1回生から4回生の合計18名からの応募があり、当日は朗読部門9名、スピーチ部門7名、合計16名が発表に臨みました。大会では緊張の中、各々が、思いを込めた朗読や、中国留学での経験、中国への思いなど、様々なテーマで趣向を凝らした発表を行い、充実した内容の大会となりました。各賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。

【朗読部門】

| 受賞名 | 受賞者 | 学部 |

|---|---|---|

| 一等賞 | 須崎 心音 | 経済学部 |

| 二等賞 | 大市 実夢 | 経済学部 |

| 二等賞 | 前川 結子 | 文学部 |

【スピーチ部門】

| 受賞名 | 受賞者 | 学部 |

|---|---|---|

| 一等賞 | 松江 那瑞菜 | 経済学部 |

| 二等賞 | 高橋 夕喜 | 国際関係学部 |

| 二等賞 | 楠山 晴香 | 国際関係学部 |

| 三等賞 | 井上 翼 | 法学部 |

| 三等賞 | 國井 健悟 | 文学部 |

■ 2024年11月30日(土)2024年度同済大学・立命館孔子学院合同セミナーシンポジウム「SDGsへの大学の関わり方~研究・実践・人材育成そして社会実装へ~」

コロナ禍を経て5年ぶりの開催となった同済大学・立命館孔子学院合同セミナーは、13時より大阪のリファレンス大阪駅前第4ビル2316会議室において、「SDGsへの大学の関わり方~研究・実践・人材育成そして社会実装へ~」というメインテーマのもと、基調講演、質疑応答の二部構成によるセミナーシンポジウム形式にて、対面で行われました。第一部の基調講演では、徐斌教授(同済大学環境工学学院)、依田祐一教授(立命館大学経営学部)、郭茹教授(同済大学環境工学学院)(基調講演順)という日中の研究の最先端を行く講師陣に、それぞれ「同済大学環境学科持続可能な開発のための教育(ESD)の実践事例」「バイオ炭の炭素貯留によるカーボンマイナスのビジネスエコシステム」「中国の長江デルタ生態グリーン一体化発展モデル区のグリーン・低炭素化への転換、発展と革新の実践事例」という各テーマにてお話しいただきました。途中、講師から講師への質疑応答があるなど、リアルタイムでの双方向的な意見交換のもと、進行しました。また、第二部の質疑応答では前半の基調講演を受けての質疑応答となり、参加者が各講師に質問を行い、各講師からは非常に多くの示唆に富んだ建設的な意見による回答がなされ、大変実りのある時間となりました。

■ 2024年9月22日(日)第19回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト

9月22日(日)衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、第19回全国ジュニア中国語スピーチコンテストを行いました。立命館孔子学院設立年と同時に始まった本コンテストは、今年で19回目を迎え、熱心に中国語を学ばれている全国の小学生から高校生まで多くの応募があり、1次審査を突破した12名が当日に臨みました。コンテストは各々が工夫を凝らしたプレゼンテーションを行い、また、質疑応答では、臨機応変に考えを表現し、非常にレベルの高い、充実した内容の大会となりました。

第19回全国ジュニア中国語スピーチコンテスト受賞者一覧

| 受賞名 | 受賞者名 | 学校名 |

|---|---|---|

| 最優秀賞 | 勝部 絢音 |

神戸国際中学校 高等学校 |

| 優秀賞 | 新居 柚乃 |

愛知教育大学附属岡崎小学校 |

| 山田 美沙希 |

兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | |

| 学院長特別賞 | 桝内 柊希 |

岡崎市立六ツ美北部小学校 |

| 審査員特別賞 | 柴田 芽以子 |

岡崎市立岩津中学校 |

| 林 春佳 |

S高等学校 |

|

| 奨励賞 | 堀田 佳蓮 |

安城市立東部小学校 |

| 塚田 紀佳 |

福井県敦賀気比高等学校 | |

| 秋田 優 |

愛知教育大学附属岡崎小学校 | |

| 笹川 力 |

福井県立足羽高等学校 | |

| 鶴我 悠菜 |

長崎県立壱岐高等学校 | |

| 林 優希 |

福井県立足羽高等学校 |

■ 2024年7月5日(金)北京大学・立命館大学連携講座「今なぜ中国で『上野千鶴子熱(ブーム)』なのか?」

今回5年ぶりの開催となった北京大学・立命館大学連携講座では、「今なぜ中国で『上野千鶴子熱(ブーム)』なのか?――少子高齢化と若者の選択:日中社会の新たな課題」というメインテーマにて、上野千鶴子東京大学名誉教授ご本人にご登壇いただくとともに、北京大学からは社会学系の陸傑華教授、さらには神戸学院大学グローバルコミュニケーション学部の大濱慶子教授にお越しいただき、16時30分から衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにて、前半の基調講演、後半のパネルディスカッションを行いました。申込時から大変多くの反響があり、直ぐに満席になるとともに、追加席も満席となる盛況ぶりとなりました。当日は多くの学生、留学生が参加し、熱心に各講師の講演を聞いていました。後半のパネルディスカッションでは前半の基調講演を受けての質問コーナーとなり、多くの質問が寄せられた中で厳選された質問に対し、各講師から非常に丁寧に時にユーモアを交えてお答えいただきました。受講者の方からは「専門的なテーマをどの先生もユーモアを交えて分かりやすく説明していただけて楽しく教養を深めることができました。」「ジェンダー・性別問題について新たな認識ができました。いい勉強になってありがとうございました。」「上野先生と初めてお会いし、先生の信念や伝え方を含めよりファンになりました。先生は私にとって自分らしく生きるロールモデルであります。本日はありがとうございました。」等のお声をいただき、2時間半以上にわたる今年度の連携講座は、大盛況のうちに幕を閉じました。

特別展示

■ 2024年10月12日(土)~10月20日(日)「中国文化データ作品展」

10月12日から10月20日までAsiaWeek期間の9日間にわたり、立命館大学大阪いばらきキャンパス内の立命館いばらきフューチャープラザ1階にて、同済大学による「中国文化データ作品展」を開催しました。 本作品展は、同済大学インテリジェント・ビッグデータ・ビジュアライゼーション研究室が企画し、同大学の教授と学生による研究チームがデータ可視化技術を用い、中国の様々な伝統文化を読み解き、創造的なインスピレーションにより生き生きとした表現で、ポスターやビデオという媒体で作品化したものの展示であり、桜美林大学孔子学院での開催を経て、本学での巡回展示となりました。 展示はパネルにて「無形文化遺産における龍の情報可視化」、「唐詩における西域」、「古代のペットの飼育と時代の経済発展」、「世界の茶源・ 数説景邁」、「気候変動から見た古代中国の政権の盛衰」、「『紅楼夢』の色彩探索」の6作品を展示し、ビデオにて「唐詩における星の象徴の解読」「『茶経』の見える化体験装置」の2作品を期間中、常時上映しました。 期間中、立命館大学生のみならず、12日に開催した中国理解講座の参加者や、フューチャープラザを訪れた方々、AsiaWeek当日にご来場いただいた方など、多くの方に作品をご覧いただきました。「百聞は一見に如かず」、可視化技術を使った作品展により、中国伝統文化の魅力を多くの方に感じていただけたのではないでしょうか。

10月12日から10月20日までAsiaWeek期間の9日間にわたり、立命館大学大阪いばらきキャンパス内の立命館いばらきフューチャープラザ1階にて、同済大学による「中国文化データ作品展」を開催しました。 本作品展は、同済大学インテリジェント・ビッグデータ・ビジュアライゼーション研究室が企画し、同大学の教授と学生による研究チームがデータ可視化技術を用い、中国の様々な伝統文化を読み解き、創造的なインスピレーションにより生き生きとした表現で、ポスターやビデオという媒体で作品化したものの展示であり、桜美林大学孔子学院での開催を経て、本学での巡回展示となりました。 展示はパネルにて「無形文化遺産における龍の情報可視化」、「唐詩における西域」、「古代のペットの飼育と時代の経済発展」、「世界の茶源・ 数説景邁」、「気候変動から見た古代中国の政権の盛衰」、「『紅楼夢』の色彩探索」の6作品を展示し、ビデオにて「唐詩における星の象徴の解読」「『茶経』の見える化体験装置」の2作品を期間中、常時上映しました。 期間中、立命館大学生のみならず、12日に開催した中国理解講座の参加者や、フューチャープラザを訪れた方々、AsiaWeek当日にご来場いただいた方など、多くの方に作品をご覧いただきました。「百聞は一見に如かず」、可視化技術を使った作品展により、中国伝統文化の魅力を多くの方に感じていただけたのではないでしょうか。