地域観光学専攻

カリキュラム

2回生 ─ 専門的な技能を習得します。

| 講義 | 実習 | その他 |

|---|---|---|

|

|

||

3・4回生 ─ 2年間かけて卒業論文をまとめます。

| 講義 | 実習 | その他 |

|---|---|---|

| 3回生 | ||

| 4回生 | ||

地域研究入門講義

地理学・地域観光学における包括的な入門講義であり、地域研究学域で学ぶための導入となります。地域研究の基礎となる地理学が、いかに知的刺激ある学問なのかを教授します。ここで得た知識をさらに深めるために、後期に開講される、人文地理学概論、自然地理学概論、地域観光学概論Ⅰの受講が所属学生の皆さんには求められます。

地域観光学概論Ⅰ

「観光」という現象を地理学、社会学、文化人類学、歴史学などの研究分野から学びます。観光施設の立地展開、観光客を受け入れる地域社会の文化変容、観光を軸にした地域づくり、観光客の性・世代の違いなどによる観光行動の特徴について、多くの事例を通じて、その基礎的な知識ならびに複合的な考え方を身につけます。

自然地理学概論

自然地理学の学史、研究内容、研究方法などを体系的に学びます。とくに、地形や植生、気候学や気象学、水文学などに注目します。これらを通して、火山の爆発や地震などの災害と人間の防災意識の変化を分析するといった、人間活動と自然環境との関わりについて考えます。

人文地理学概論

地球上で農村や都市などを活動の舞台としている人間が、それらの場所においてどのように存在しているのか、また、自らの空間をどのように認識し行動してきたかを考えます。さらに、人間は経済活動を通じてどのように土地を利用し、固有の生活と文化を構築し再編成してきたのかを検討します。これらのことを考察するのが人文地理学であり、本講義ではその全般的な概説を行います。

地誌(世界)

海外の特定の地域(取り上げる地域は担当者によって異なる)を対象に、地誌学を学びます。対象地域の政治・経済・社会・文化・自然環境などの特徴や、日本との関わりなどについて概説します。講義を通して、異文化世界を理解する眼を養います。例えば、中国、西ヨーロッパ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランドなどが取り上げられます。

地誌(日本)

日本国内の特定の地域(取り上げる地域は担当者によって異なる)を対象に、地誌学を学びます。対象地域の地誌的特徴について、多様な観点からアプローチします。そして地域が、自然的要素、歴史・文化的要素、社会・経済的要素が複雑に絡み合って形成されていることを理解し、地域に関する幅広い知識の獲得を目指します。地域の自然や社会文化について多面的な理解を進めることを通して地域の見方を学習し、地域の多様性に関する思考を深めます。

地域調査入門

はじめて地域調査を行う受講生を対象に、地域調査の計画・実施に必要となる、地図の読図及び主題図の作成、アンケート調査の設計、統計データの集計・可視化、フィールドワークの基礎、地理情報システムに関する実習を行います。自らが取り組む研究テーマに関して、調査対象やフィールドに適した調査を計画・実施し、得られた調査分析結果をわかりやすく整理・地図化できる能力を身に付けることを目指します。

リテラシー入門

大学での学習や研究のために不可欠な能力、あるいは自分とまわりの人びとや社会とのコミュニケーションに役立てる能力を伸ばすために設定された科目である。具体的には、卒業論文の作成を最終的な目標とする大学生として十分な水準の日本語作文能力の涵養、現在社会に不可欠の情報技術に関する知識・技能の習得、キャリア設計のための目的意識の形成、及び健全な大学生活を送るための基本的な知識・能力の習得を軸としている。

研究入門Ⅰ・Ⅱ

文学部、あるいは学生の所属する学域・専攻における学習や研究活動のために必要不可欠となる、基礎的な知識の習得と、文献探索や読解のための基本的技術の習得をめざす。そしてその上で、プレゼンテーションやグループディスカッションなどを積極的におこなうことを通じて、主体的に考えて問題意識を自覚・認識できるようになることをめざす。学生にとっては文学部において最初に経験する、実践的なアクティブラーニングの場となる。

地域観光学概論Ⅱ

「観光」という現象を地理学、文化人類学、社会学、歴史学などの研究分野から学びます。観光施設の立地展開、観光者を受け入れる地域社会の文化変容、観光を軸にした地域づくり、観光者の性・世代の違いなどによる観光行動の特徴について、多くの事例を通じて、その基礎的な知識ならびに複合的な考え方を身につけます。本講義では近代以降の観光について考えます。

ツーリズム地域論

地誌(世界)や地誌(日本)Ⅰ・Ⅱでは、世界・日本各地の地誌的特徴を理解するのに対し、本講義ではその観点を、観光地が持つ固有の地域的特色にまで掘り下げ、観光にどのように反映されているのかを学びます。なお取り上げられる地域は担当者によって異なります。

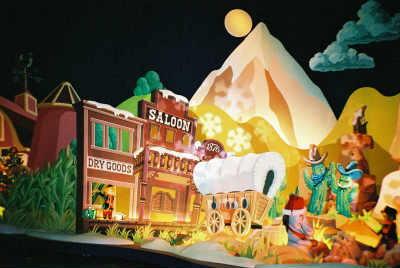

地域観光文化論

特定の地域が観光地としてどんな魅力を持つのか、そしてそれがいかなる関係性のもとで、どのようなプロセスにおいて創り出されているのかといった問題を考えるにあたって、文化に注目した視座は欠かすことはできません。また、文化に焦点をあてることにより、観光客と地域住民をはじめとするさまざまな人々、そしていろいろなイメージやモノといったものが、観光地という地域において出会うなかで起きている現象を適切に考察することができます。本講義ではこうした観点から、文化に注目して観光対象とされている地域について学びます。

リモートセンシング学

人工衛星あるいは航空機を用いて地表面の状態を観測するリモートセンシングの理念と方法について、観測原理から画像解析手法・応用分野について解説します。さらに、実際のデータを用いて、画像表示から合成、さらには土地利用・被覆に関する情報抽出についての実習を行い、解説内容に関する理解を深めるとともに、地理学における利用可能性について考察します。

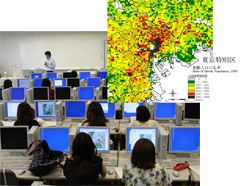

GIS理論および実習Ⅰ・Ⅱ

近年、GIS(地理情報システム)は地図を扱う地理学的研究の必須ツールとなっています。GISはカーナビやインターネット地図、また公共インフラなどで利用が拡大していますが、それの基本操作から理論と技術までについて、国際標準のGISソフトであるArcGIS(ESRI社)を用いて学びます。

地域観光学フィールドワーク(日本)

地域調査入門のなかで学んだフィールドワークの技法をより深めます。国内の特定地域の観光現象を取り上げ、調査を実施し、そこで起こっている問題を分析、議論、成果報告するまでのプロセスについて学びます。1回生時と異なり、この実習では以上の取り組みをすべてグループで行う点に特徴があります。

地域観光学フィールドワーク(世界)

マレーシアなどの東南アジア、あるいは台湾などの東アジアを中心に、アジア世界の環境・歴史・文化・社会・宗教などを現地に赴いて学び、グローバル時代におけるアジアを理解する多様な視点を獲得します。現地では、マレーシア科学大学(ペナン)や上海師範大学(上海)などで講義をうけたり学生交流を行ったりします。さらにペナン・クアラルンプル・マラッカといったマレーシアの各都市、あるいは台北・上海といった都市でフィールドワークを実施します。

地域観光学調査法

ツーリズムと地域の関わりを考察するためには、その地域について自分自身で調べてみることが重要となります。地域について調べる際には、「量的な調査」や「質的な調査」という2つがあるとされています。「量的な調査」としては、データを統計的に処理し分析する質問紙調査が挙げられるでしょう。それに対して「質的な調査」とは、インタビューを行なったり、遺された日記や手紙を読み解いたりするといった調査です。どちらの調査についても適切な知識や技法を身につけておくことが、調査を妥当で信頼できるものにするうえで不可欠です。本実習では、調査に関する適切な知識や技法とはどういうものなのかを学びます。

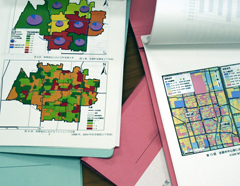

地域観光学のための製図

観光現象を説明するとき、地図の果たす役割は大きいです。観光地の位置や観光施設の配置などを示す地図は、観光客に有益なだけでなく、観光研究においても重要です。そのため、観光客の流動、それを受け入れる観光地域の諸現象を地理学的に理解するために必要な製図(主題図)の技術習得を目指します。製図では、パソコンソフト(AdobeIllustrator)を用いてグラフの作成を行います。本実習では、Illustratorの基本的な操作から始め、テーマに沿った主題図を描く力を修得します。

基礎講読Ⅰ・Ⅱ

1回生時の研究入門Ⅰ・Ⅱ、地域調査入門、各講義科目を基礎にして、3回生の演習に進むための準備を行います。この小集団では、地域観光学のいくつかの分野における専門書を通じて、研究史を体系的に把握すること、ならびに特定のテーマに関する論文を講読し、研究課題を自らの力で摘出するための方法を習得することが目的となります。

地域観光学特殊講義

日本国内外にはたくさんの観光地があり、それらは連日多くの観光客で賑わっています。しかし、「楽しい観光」の裏側では、ツーリストが思いもよらない事象が生じていることがあります。本講義は、観光という事象の背後にある問題に光を当て、検討することを目的としています。そのような考察をとおして、現代における観光の文化・社会的意義と可能性を展望していきます。

(2013年度は「ツーリズム学特殊講義」として開講)

地域観光学フィールドワーク(発展)

社会で問題となるような特定の課題を観光という現象と関連づけて取り上げ、地域と連携したフィールドワークを通じて、それをより高度に分析し、最終的には解決策まで考察することを目指します。おもに国内において2~3泊の合宿形式で、さまざまな課題に取りくみます。最終的には受講生の手による成果報告書などを作成し、当該地域への還元を試みます。

専門演習Ⅰ・Ⅱ

この小集団は、受講生の皆さんが卒業論文をまとめるための最初の1年となります。具体的に、「Ⅰ」では、研究史の整理と研究課題の設定を、夏期にはそれらをふまえ、各自で地域調査をし、「Ⅱ」では、研究成果の発表を行ってもらいます。また、演習では活発な議論が求められるので、発表者以外の受講生も質疑に積極的に参加することになります。

(2014年度開講)

専門演習Ⅲ・Ⅳ

各専攻での4年間の学修の総仕上げとして、卒業論文を作成することがこの演習の目的です。「Ⅲ」では、専門演習Ⅰ・Ⅱで指導教員によって指摘された課題を厳密に再検討し、夏季における調査ならびにデータ分析に臨みます。「Ⅳ」ではそれらの成果発表を卒業論文の中間報告として行います。また、当然のことながら、受講生全員での活発な議論が求められます。

(2014年度開講)

卒業論文

専門演習Ⅲ・Ⅳにおける成果を卒業論文としてまとめます。