マルチモーダル解析で酸素発⽣反応(OER)の鍵を握る“活性点”を 特定:酸化イリジウム触媒の構造が⾼性能の秘密を握る 〜 ⽔電解によるグリーン⽔素社会実現へ新たな⼀歩 〜

京都⼤学⼤学院⼈間・環境学研究科 Neha Thakur 博⼠研究員、内本喜晴 同教授らの研究グループは、⽥中貴⾦属⼯業株式会社、技術研究組合 FC-Cubic、横浜国⽴⼤学、九州⼤学、奈良⼥⼦⼤学、島根⼤学、⽴命館⼤学と共同で、⽔を電気分解して⽔素を製造する⽔電解#1の鍵となる酸素発⽣反応(OER)において、酸化イリジウム触媒の⾼い活性の起源を解明しました。

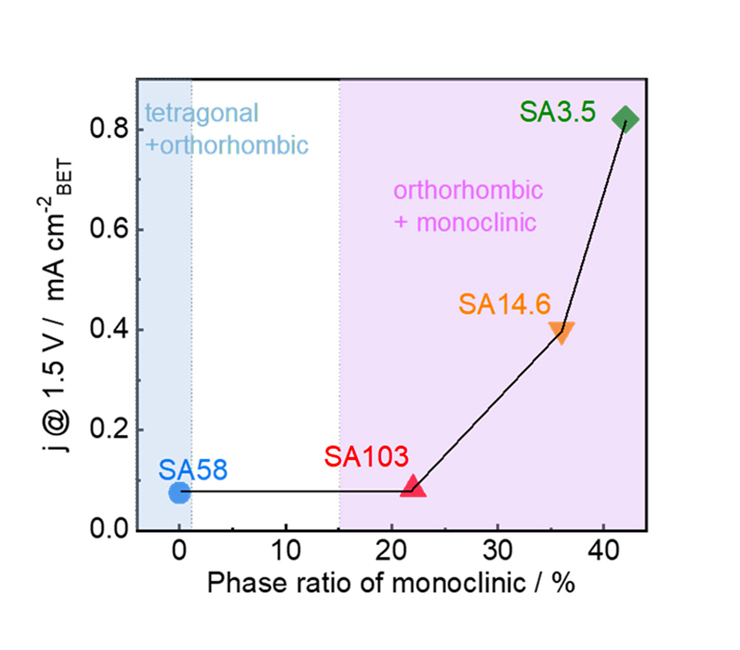

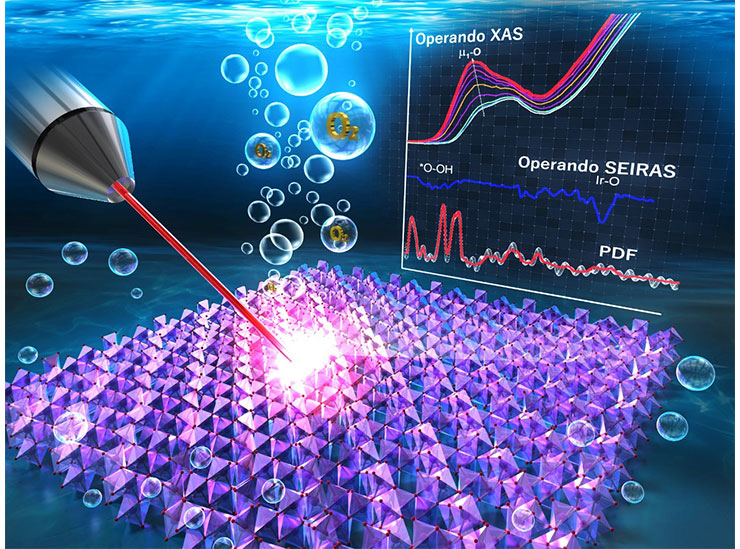

再⽣可能エネルギー由来の電⼒を利⽤した⽔電解によるグリーン⽔素の製造は、カーボンニュートラルへ向けたエネルギーシステムの中で重要な役割を果たします。固体⾼分⼦⽔電解は⾼効率で⾼純度な⽔素製造法であり、酸素発⽣反応(OER)の触媒の特性がさらなる効率向上に重要です。OER触媒にはイリジウムを含む酸化物が⽤いられていますが、階層構造を持つ電極表⾯の反応は複雑な要因によって⽀配されるため、これまでその特性が何によって決まっているのかが不明であり、開発の指針を決めるのが困難な状況でした。今回、このような階層構造における要因解析を進めるため、複数の⾼度解析⼿法を組み合わせるマルチモーダル解析#2により、活性点の同定に成功しました。X線回折およびX線全散乱測定(⼆体相関関数解析#3)、「その場」#4硬X線吸収分光測定、「その場」軟X線吸収分光測定、「その場」表⾯増強⾚外分光測定#5、硬X線光電⼦分光測定、⾼分解能透過電⼦顕微鏡測定と理論計算を組み合わせることにより、酸化イリジウム中の単斜晶相の割合とOER活性#6が相関することを発⾒しました。

この成果は、⾼効率かつ安定的な固体⾼分⼦⽔電解の開発を後押しするものです。これまで、活性がどのような因⼦で決定しているのかが不明であった触媒の開発において、複数の⾼度解析⼿法を統合的に活⽤するマルチモーダル解析の重要性を⽰したものです。この⼿法を⽤いて、⾶躍的に性能が向上した触媒の開発が実現し、脱炭素社会の実現に向けた基盤技術の⼀つとなる可能性を秘めています。

本研究成果は、2025年8⽉19⽇に、アメリカ化学会の「Journal of the American Chemical Society」誌にオンライン掲載されます。

研究の背景

⽔素は地球温暖化対策や再⽣可能エネルギー活⽤の切り札として注⽬を集めています。太陽光や⾵⼒は発電量が天候や時間帯で⼤きく変動するため、余剰電⼒を貯蔵・輸送できる⽔素を介したエネルギーシステムが必要です。⽔電解技術はクリーンに⽔素をつくり出す⼿段として有望であり、再⽣可能電⼒を効率よく化学エネルギーとして固定化できる点が最⼤のメリットです。

⽔電解の中でも固体⾼分⼦型は、⾼いエネルギー変換効率と応答性を兼ね備え、将来のグリーン⽔素製造プラントや住宅⽤⼩型装置まで幅広く適⽤が期待されています。陰極側の⽔素⽣成(HER:⽔素発⽣反応)は電⼦移動が2段階で済む⽐較的速い反応で、⽩⾦触媒によって⼗分に⾼い効率が得られています。⼀⽅、陽極側で⽔を酸素と⽔素イオンに分解する反応(OER:酸素発⽣反応)は4段階の電⼦移動を伴う複雑な反応で反応速度が遅く、セル電圧を⼤きく上昇させる原因となっています。つまり、OER性能を改善しなければ、全体のエネルギー変換効率は頭打ちになります。

現在、OER触媒として最も有望なのがイリジウムを含む酸化物です。しかし、安定なイリジウム酸化物が再表⾯に形成されているにも関わらず、そのOER活性は⼤きく異なります。その理由については様々な報告がありますが、統⼀的な理解がされておらず、触媒の設計指針が未確⽴です。今後の触媒開発にとって、OER活性が何によって決定されるのかを知ることが極めて重要です。

研究⼿法・成果

本研究では、4種の酸化イリジウム試料(SA58、SA103、SA14.6、SA3.5)を調製しました。ここで、SAの後ろの数字は各試料のBET表⾯積を反映しています。これらのサンプルは合成条件の変化に伴い、正⽅晶(tetragonal)から、斜⽅晶(orthorhombic)+単斜晶(monoclinic)が⽀配的な領域へと連続的に局所構造・組成がシフトします。

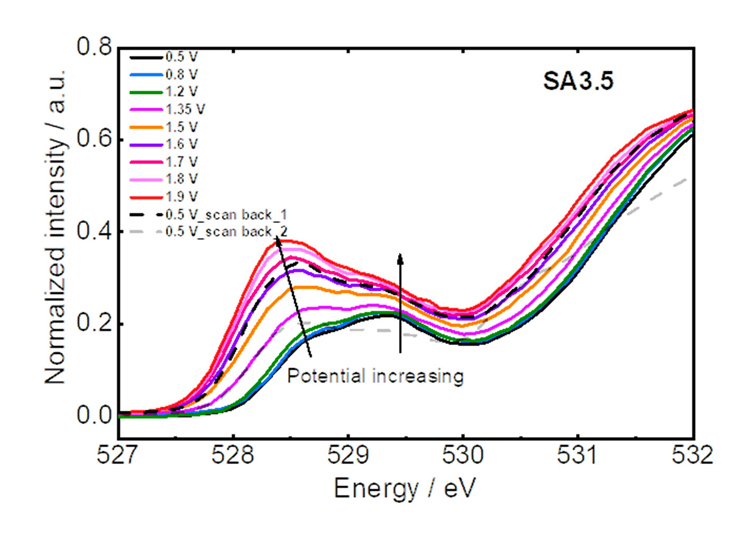

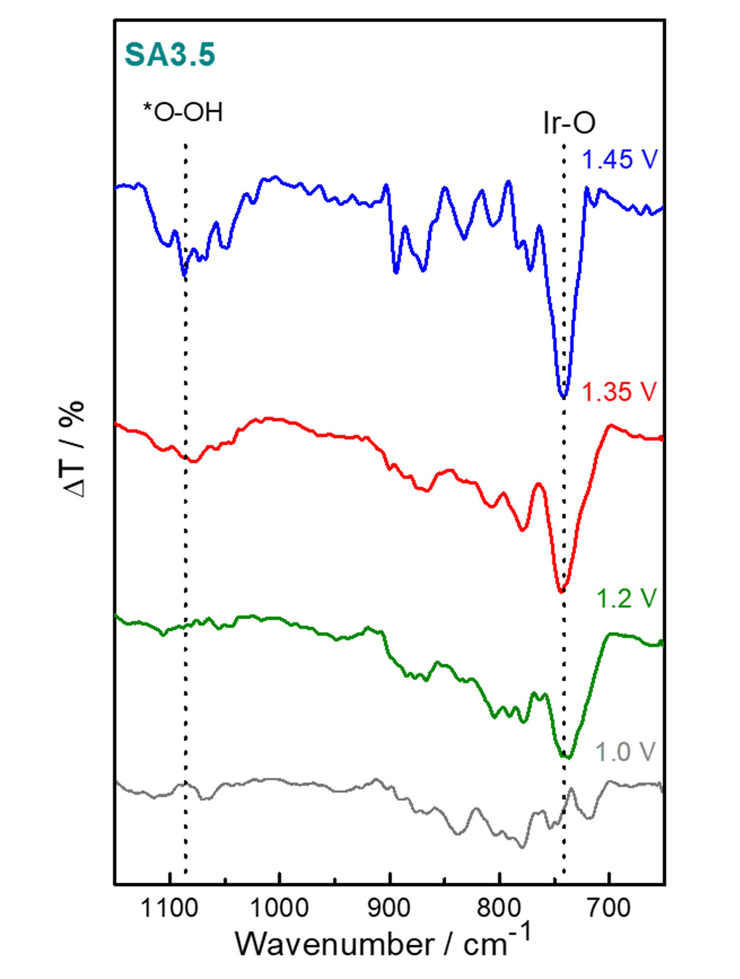

図1に⽰すように、電気化学測定では、単斜晶の割合とOER活性が相関を⽰し、単斜晶の割合が⾼ければ活性が⾼いことが分かります。⼤型放射光施設 SPring-8#7を⽤いた「その場」酸素K吸収端X線吸収分光測定と「その場」表⾯増強⾚外吸収分光測定を⽤いることにより、OERの中間体の計測が可能となります。単斜晶の割合が多い試料では、電位上昇に伴い⽋陥由来のO⁻種(OI⁻)と中間体*OOHの⽣成が⼤きく増加し、OERの律速段階である中間体*OOHが形成する過程が加速する様⼦を直接観測しました。X線回折と⼆体相関関数解析によって得られた構造モデルを⽤いて、スラブモデルを⽤いた密度汎関数理論(DFT)計算#8を⾏い、単斜晶⾯における理論過電圧が約0.27Vと最も低いことを⽰しました。複数の⾼度解析結果と理論計算を組み合わせたマルチモーダル解析によってイリジウムを含む酸化物のOER活性を⽀配する因⼦の解明に成功しました。

波及効果・今後の予定

本研究では、様々な局所対称性を制御した酸化イリジウム触媒におけるOER活性評価を⾏い、低対称性試料の表⾯構造がOER活性を⾶躍的に⾼めることを明らかにしました。具体的には、単斜晶構造の含有率を⾼めることでOER活性が⼤幅に増加します。イリジウムは希少⾦属であり、その含有量を軽減する試みが活発に⾏われています。本研究の触媒設計指針を⽤いることで、試⾏錯誤に頼らない触媒開発が可能となり、開発スピードの⼤幅な低減が可能となります。今後、この⼿法を社会実装することで、触媒コストの低減とエネルギー効率の向上という、相反する要件を同時に満たし、再⽣可能エネルギー由来の電⼒を有効活⽤する⽔素製造プラントや、⼤規模グリーン⽔素インフラの展開を強⼒に後押しします。また、本研究で⽤いたマルチモーダル解析⼿法は、その他の⽔電解や燃料電池触媒開発に対しても有効であり、様々な触媒開発のための有効なプラットフォームを与えるものです。今後、DX技術の導⼊により、⼀層の⾼速化・⾼度化が進むことが期待されます。

研究プロジェクトについて

本研究は、国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)2020年度〜2024年度「燃料電池等利⽤の⾶躍的拡⼤に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業/⽔素利⽤等⾼度化先端技術開発/常温⽔電解の実⽤化基盤研究プラットフォームの構築」(JPNP20003)および、2025年度〜2029年度「⽔素利⽤拡⼤に向けた共通基盤強化のための研究開発事業/燃料電池・⽔電解の共通基盤技術開発/燃料電池および⽔電解の材料解析共通基盤プラットフォームの構築と⾼度化」(JPNP25002)国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「⽔素利⽤拡⼤に向けた共通基盤強化のための研究開発事業/燃料電池および⽔電解の材料解析共通基盤プラットフォームの構築と⾼度化」による助成を受けて実施されました。同事業においては、世界最⾼⽔準の解析技術を備える共通基盤材料分析・解析プラットフォームを構築し運営することを⽬標としています。あわせて、本研究は、⽂部科学省科学研究費補助⾦学術変⾰領域研究(A)「超セラミックス:分⼦が拓く無機材料のフロンティア」の⽀援を受けて実施されました。

用語解説

- #1 ⽔電解⽔電解は電気エネルギーを⽤いて、⽔(H₂O)を⽔素ガスと酸素ガスに分解する技術です。主な⽅式には固体⾼分⼦型、アルカリ型、アニオン交換膜型、固体酸化物型の4つがあります。中でも固体⾼分⼦型は、効率が⾼くて起動・負荷追従が速く、装置の⼩型化やモジュール化に優れています。これにより、再⽣可能エネルギーの出⼒変動に柔軟に対応できるため、グリーン⽔素製造に適しています。⼀⽅、触媒として、陽極側で希少⾦属であるイリジウムを、陰極側で⽩⾦を⽤いる必要があり、活性を向上させて、それぞれの使⽤量を減らすことが求められています。

- #2 マルチモーダル解析⽔電解の触媒反応は複雑であり、1つの測定⼿法のみを⽤いて反応機構を明らかにすることは困難です。化学組成・結晶構造・表⾯形態など異なる情報を得る複数の分析⼿法を組み合わせる「マルチモーダル」解析の適⽤が必要となります。

- #3 ⼆体相関関数解析X線全散乱測定では、単結晶や粉末の回折ピークだけでなく、バックグラウンド散乱を含む広範囲の散乱強度を⾼いQレンジ(散乱ベクトル)まで精密に測定します。そこから構造因⼦S(Q)を求め、フーリエ変換により実空間の⼆体相関関数G(r)を得ることで、触媒のような微結晶、ナノ材料の局所構造を評価できます。

- #4 「その場」測定operando(オペランド)測定とも呼ばれます。材料や触媒が「実際に動作・反応している環境下(温度変化、湿度変化、電位変化など)」で測定し、構造変化や活性サイトの⽣成・消失などダイナミックな現象をリアルタイムに捉える⼿法です。「その場」測定を実現するためには、最先端の分析機器と⾼度なデータ解析技術、専⾨家との密な連携が必要となります。

- #5 表⾯増強⾚外分光測定⾦属微粒⼦やナノ構造⾦属表⾯上に吸着した分⼦の⾚外吸収が著しく増強される現象を利⽤した分光法です。プラズモン共鳴による電磁場増強と、⾦属と分⼦間の化学的相互作⽤(化学増強)を組み合わせることで、触媒表⾯での反応中間体の情報を捉えることが出来ます。

- #6 OER活性OER反応をいかに低い過電圧(実際に余分にかかる電圧)で、かつ⾼い電流密度で進⾏させられるか、すなわち「どれだけ効率よく酸素を⽣じさせられるか」を⽰す指標です。過電圧が低い状態を触媒活性が⾼いと表現します。

- #7 ⼤型放射光施設SPring-8世界最⾼性能の放射光を⽣み出す施設で、兵庫県の播磨科学公園都市にあります。理化学研究所が所有し、その利⽤促進は⾼輝度光科学研究センターが⾏っています。ほぼ光速で進む電⼦が磁⽯などによってその進⾏⽅向を変えられると、接線⽅向に電磁波が発⽣し、その電磁波を放射光といいます。SPring-8では、この放射光を⽤いて、物質科学・地球科学・⽣命科学・環境科学・産業利⽤などの幅広い分野の研究開発が加速的に進められています。

- ※8 スラブモデルを⽤いた密度汎関数理論(DFT)計算材料の表⾯を薄いスラブ(層状構造)で表し、その上に吸着分⼦が配置されるモデルを⽤います。これにより、吸着エネルギーの計算や安定吸着構造の探索を効率的に⾏うことができ、触媒やセンシングなどにおける材料の挙動に貴重な知⾒を与えることができるため、スラブモデル計算は表⾯科学研究のための強⼒なツールです。

論⽂タイトルと著者

- タイトル:Identifying Active Sites of IrOx Catalysts for OER: A Combined Operando XAS,SEIRAS, and Theoretical Study

- 著者:Neha Thakur, Yadan Ren, Mukesh Kumar, Tomoki Uchiyama, Mitsuharu Fujita, Ikkei Arima, Minoru Ishida, Yingkai Wu, Yuta Tsuji, Hideto Imai, Masashi Matsumoto, Yu Zhuang, Kentaro Yamamoto, Toshiyuki Matsunaga, Koji Ohara, Mitsuhiro Matsumoto, Yuki Orikasa, Yoshiyuki Kuroda, Shigenori Mitsushima, Yoshiharu Uchimoto

- 掲載誌:Journal of American Chemical Society

- DOI:10.1021/jacs.4c18510

参考図表