ニュース & トピックス News & Topics

【SSH】高校2年SSコースを対象にSS Challengeを実施しました

2022年06月22日

高校

6月11日(土)、高校2年のSSコース生徒(理系選択生徒)180名を対象に、SS Challengeを実施しました。この企画は日常の授業では経験できない、企業や研究者の方からの講義やワークショップを受けられる貴重な取組です。

本校ではSSコース高校2~3年の2年間に生徒全員が課題研究を行っており、高校2年の早い時期にSS Challengeの取組を通して専門的な分野に触れ、生徒たちが自身の課題研究に活かしたり、高校卒業後の進路を考える機会としてとらえたりすることを期待しています。

この日、生徒たちは第一部で希望に沿った5つの講座(100分間)に参加し、興味関心の高い分野での学びを深めました。その後の第二部では立命館の仲谷善雄総長から「研究は面白い!」と題したご講演をいただきました。講演の中で「研究と探究の違い」「問題意識~自然や社会、他者への関心が出発点である」「発想~心の制約を外すことの大切さ」などを具体的な例を挙げて興味深くお話しいただき、生徒たちはこれから始まる課題研究へのワクワク感をさらに高めたようです。

3時間、知識や見識を深める有意義な時間となりました。

たくさんの方々にご協力いただき実施することができました。多くのご準備をいただき、有意義な研修を実施いただきました大学、研究所、企業の皆様に厚くお礼申し上げます。

核融合科学研究所 高密度プラズマ物理研究系

<当日の様子>

大阪大学大学院 生命機能研究科

<当日の様子>

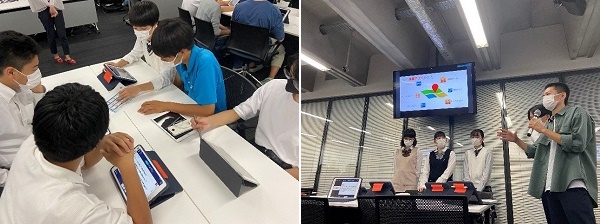

ローム株式会社

<当日の様子>

立命館大学生命科学部

<当日の様子>

立命館大学理工学部

<当日の様子>

本校ではSSコース高校2~3年の2年間に生徒全員が課題研究を行っており、高校2年の早い時期にSS Challengeの取組を通して専門的な分野に触れ、生徒たちが自身の課題研究に活かしたり、高校卒業後の進路を考える機会としてとらえたりすることを期待しています。

この日、生徒たちは第一部で希望に沿った5つの講座(100分間)に参加し、興味関心の高い分野での学びを深めました。その後の第二部では立命館の仲谷善雄総長から「研究は面白い!」と題したご講演をいただきました。講演の中で「研究と探究の違い」「問題意識~自然や社会、他者への関心が出発点である」「発想~心の制約を外すことの大切さ」などを具体的な例を挙げて興味深くお話しいただき、生徒たちはこれから始まる課題研究へのワクワク感をさらに高めたようです。

3時間、知識や見識を深める有意義な時間となりました。

たくさんの方々にご協力いただき実施することができました。多くのご準備をいただき、有意義な研修を実施いただきました大学、研究所、企業の皆様に厚くお礼申し上げます。

核融合科学研究所 高密度プラズマ物理研究系

【タイトル:プラズマの世界】

<事前の講義説明> 高温における物質の基本的な状態であり物質の第4態とも呼ばれる“プラズマ”について学びます。「プラズマとは何か」から始めて、宇宙におけるプラズマ、未来のエネルギー源として期待される磁場閉じ込め核融合発電、プラズマの工学、医療、農業応用まで、幅広いプラズマの世界を知ってほしいと思います。プラズマが拓く未来について考えてみませんか? |

<当日の様子>

物質にエネルギーを与えて高温にしていくと、固体から液体、気体と状態が変わる。さらにエネルギーを与えていくと原子はバラバラになり原子核と電子が飛び回る第4の状態になる。これがプラズマである。2時間の講義では、「プラズマとは何か」から宇宙におけるプラズマ現象の紹介、プラズマを利用した未来のエネルギー源である核融合の原理と最先端の研究について話をしていただきました。最後に、研究者という仕事についての話では、自分の好きな研究ができる喜びを語られ、生徒たちは熱心に聞き入っていました。

大阪大学大学院 生命機能研究科

【タイトル:嗅覚のしくみと香り体験】

<事前の講義説明> 嗅覚は五感の中でも未知の点が多い。これは匂いを感じる線毛が直径100nmほどの超微細構造であるので、実験が極めて難しいためである。私達は生きたままの線毛内の分子を記録・解析する研究を進めている。本ワークショップでは、嗅覚受容の分子機構、嗅覚マスキングと産業応用例、匂い順応の機構に関して概説し、植物からのエッセンシャルオイルなどの好ましい匂いサンプルで、これらについて体験していただく予定です。 |

<当日の様子>

まず初めに、3種類の香りのサンプルを嗅いで、どのような香りがするかを調べました。すぐに答えを出す生徒もいれば、悩んで答えを出す生徒も。後半の順応やマスキングについての実習では、感じ方は人それぞれで、お互いに見比べて違いを認識していました。研究の最先端に触れることができて生徒は大変喜んでいました。休憩時間や講座の終了後も熱心に質問する姿も見られました。

ローム株式会社

【タイトル:半導体の技術で社会を変えていこう!】

<事前の講義説明> 普段はあまり耳にすることのない「半導体」。実は、日々の暮らしの様々なところで活躍しているのです。そして、ロームは、半導体の技術を使って、皆さんの生活、そして社会をより良くするための事業を行っています。今回の講演では、会社紹介含め、半導体とは何なのか、そして、社会のどのような面でロームの半導体が活躍しているのかをデモ機を用いながら皆さんに学んでいただきます。また、その後のワークショップでは「センサの技術でコロナ対策を考えよう」をテーマに、講義で学んでいただいた半導体の技術を活用した社会課題の解決のアイデアをグループで導き出し、最後には全チームに発表いただきます。 |

<当日の様子>

ローム株式会社および同社のセンサについて学んだあと、グループごとにコロナ対策、学校生活や私生活などをよりよくするセンサの活用方法を考えました。各グループが使用するセンサ1つが指定されており、それを他のセンサと組み合わせながら、製品のアイデアを出し合い、プレゼンテーションにまとめました。 ホワイトボードの反射率によってカーテンを開け閉めするシステムや、脈拍や温度センサによって個々の快適な温度を感知して調節するシステム、恋人マッチングシステムなど、ロームの方にアドバイスをいただきながらそれぞれ自由な発想でセンサを使った新しいシステムを考案しました。生徒たちはより身近にセンサを感じることができました。

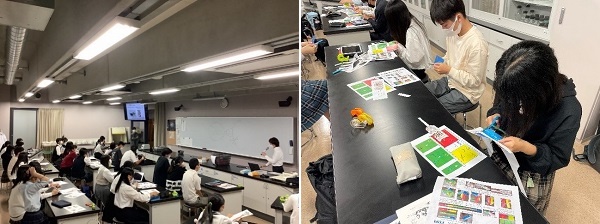

立命館大学生命科学部

【タンパク質のかたちから「生きている」ということについて考えてみよう】

<事前の講義説明> わたしたちの体はタンパク質が動かしています。タンパク質は細胞の約15%を占めているだけでなく、それ以外の分子も作るまさに主役級のはたらきをしています。タンパク質はアミノ酸という分子が一直線につながった紐のようなものですが、自らを上手に折りたたんで立体構造を作っています。講義ではタンパク質のはたらきについて最新の知見も交えながら紹介します。また、ワークショップではタンパク質の紙模型作りに挑戦し、タンパク質のすごさを実感していただくとともに、AR(拡張現実)技術をつかって教室に新型コロナウイルスのタンパク質などを“浮かべて”皆さんと一緒に観察してみましょう。 |

<当日の様子>

タンパク質の構造に関する講義を受けました。タンパク質の立体構造に関する知識の復習から始まり、生徒たちはスパイクタンパク質と病気の関係について興味深く聞いていました。ワークショップでは、ペプチド鎖の二次構造を印刷した用紙を折りながらタンパク質のペーパーモデルを作成しました。次に、拡張現実ビューアの説明を受け、生徒がiPadに予めインストールしておいたアプリを用いて、あるタンパク質の仮想3Dモデルを見ました。前半の講義で習った内容を手を動かして視覚化したり生徒自身が操作したりすることで、より理解し、さらにタンパク質に関する研究に関しても知ることができました。

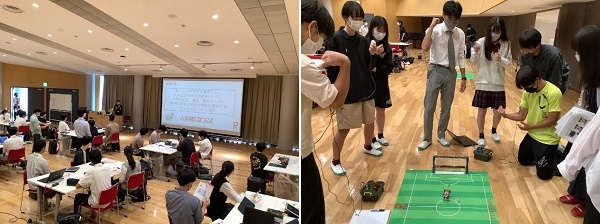

立命館大学理工学部

【タイトル:Robotics×Neuroscience技術で生体信号を使ってロボットをコントロールしよう】

<事前の講義説明> 「心の中で思った通りに機械を操ることができれば」,「自分の動作を真似するようにロボットを動かせたら...」と考えたことはありませんか。Roboticsの分野ではこのような技術はBrain-machine interfaceやBrain-Computer Interfaceと呼ばれており、特に生体工学という分野で取り扱われます。生体工学では、脳の情報(脳波)や筋への命令(筋電図)、身体の動作を計測する新しいセンサの開発や計測した信号をロボットコントロールへ応用する研究を行っています。本講では、大学で実施している最新の生体工学研究の紹介をしたのちに、実際に自身の生体生理信号で簡単なロボットを動作させる体験をしていただきます。 |

<当日の様子>

本講座では「工学とは何か?」という問いかけから始まり、「人の役に立つため」という工学者の在り方を、また本日のテーマでもある生体信号を入力としたロボットについてわかりやすく教えていただきました。体験活動では4人一組の班に分かれてロボットを操作してサッカーをしました。どの班も非常に活発に活動し、試合の際にはとても盛り上がりました。ロボットは、筋肉に張り付けた電極パッドで受信する電気信号を入力とした旋回運動(左回りと右回りで別系統)と、手にもって振る加速度センサーを入力とした直進・後退運動で操作するため3人で協力しなければ意図した動きを行えないことから、自然にチームの中で声掛けが生まれていました。TAに入っていただいた大学院生・学部生の方々ともたくさんコミュニケーションをとることができ、生徒たちは学ぶ意欲を高めました。

【生徒の感想】

- 今回のSS Challengeに参加してみて、電極パッドを体の筋肉の部分に取り付けて筋肉を動かすと電極パッドを通じてロボットを動かせるという仕組みに大変興味深く感じた。初めは、筋肉を意識して動かすことは簡単だと思っていたが、実際に動かそうとしてみると、とても難しく筋肉は半意識的に動くものだということを学べた。また、僕は足のふくらはぎ筋肉でロボットを動かしてみたので、とても難しかった。またこのような機会を頂ければぜひ参加してみたい。

- いつも過ごしてきてなんとも思っていなかった匂いはなぜ感じるのだろうということの仕組みがわかったり、匂いを消す匂いがあることを教えてもらったりして新しいことを知れて楽しかったです。最後の講座では研究と探求の違いや、自分で見つけることの面白さや自分で実際に実験をする楽しさをわかりやすく教えていただいて聞いているとお話の内容が入ってきてちょっとのめり込んでしまい充実した時間になりました。

- 人類のエネルギー源として核融合が使われるにはまだ時間がかかりそうだけど、化石燃料に代わる次のエネルギー源が生まれるのはとても素晴らしいと思った。研究者や研究ということについて深く分かった。研究は難しく感じていたけれど、思ったより難しく考えずに自由な発想でニーズにあわせるということが大切だとおもった。

- 私は生命科学部に進学したいと考えており、今日の講座は大変おもろしろくより興味を持ちました。普段の生物の授業ともつながる点があり、納得できる点が多かった一方より知りたいという気持ちや難しいなとも思いました。生物だけでなく、化学や物理の視点から考えることも大切だと知りました。自分の進路を広げるために授業により説得的に取り組みたいと思います。生命科学部には4つの学部がありどれも面白そうだと感じたのでこれからの学習で進む道を探していきたいと思います。

- 普段便利な社会で生活しているのは、企業の方々のおかげだと改めて感じました。また、自分もこういう社会に貢献できるようなことをできたらいいなと思います。自分が今日受けた半導体は、普通に暮らしていると気づかないことですが、半導体の研究がされなかったら私たちの生活ができません。そう考えるとこの研究はとてもかっこいいと思いました。表面では分かりづらいことでも社会に大貢献できる、とても尊敬します。そういうことをしたいなと思いました。

- 私はSSチャレンジをする前までは研究はとても難しくて自分には到底できないものだと思っていたけれど、自分の興味のあることや身近なことに着目すれば研究は楽しくなるのだと分かりました。また、研究のベースは探求だというお話を聞いたので、今のうちからさまざまなことに興味を持って意欲的に何事にも取り組んでいきたいと思いました。また、人生なにがあるかわからないという仲谷総長のお話があったので、いろいろな機会を大切にしていきたいです。