ニュース & トピックス News & Topics

【SSH】オーストラリアで開催されたサイエンス・フェアへ生徒を派遣

2023年12月25日

高校

12月4日~8日、オーストラリア クイーンズランド州 ブリスベンにある、Queensland Academy for Science Mathematics and Technology (QASMT)が主催した国際的な高校生のサイエンス・フェア、International Student Science Fair(ISSF)2023に高校3年SSGクラスから2名、高校2年SSGクラスから1名の生徒が参加しました。

・Poster and Oral Presentations

ISSFは立命館高校とオーストラリアのAustralian Science and Mathematics School、タイのMahidol Wittayanusorn School、韓国のKorea Science Academy of KAISTが協力して2005年に開始した国際サイエンス・フェアで、今回が19回目となりました。今回の参加校は、オーストラリア5校、カンボジア1校、カナダ1校、中国1校、インドネシア1校、日本2校、ネパール1校、ケニア1校、モンゴル1校、オランダ1校、フィリピン1校、韓国1校、ロシア1校、シンガポール3校、タイ3校、イギリス1校、アメリカ3校の28校です。

主な会場は、QASMTとUniversity of Queensland。開放感あふれる自然豊かなキャンパスで開催されました。開会式では学校のオーケストラ部の生徒たちの演奏で開幕し、各国からのシンボルマスコットを飾ったり、国旗の行進があったりなど、世界中の高校生で1つのフェアを作るという意識が高まるものでした。5日間の主な活動内容は以下の通りです。

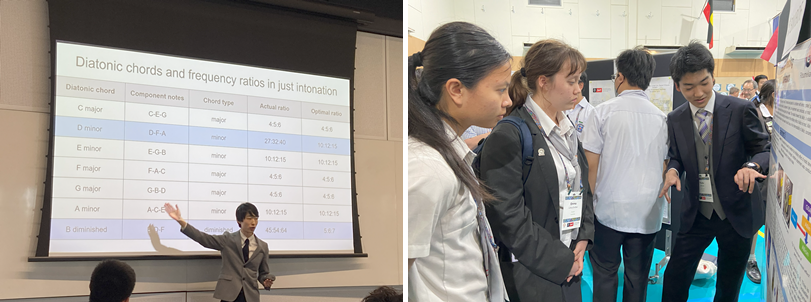

このフェアのメインイベントともいえるもので、それぞれの生徒の課題研究のポスターセッションと口頭発表を行いました。本校からの研究発表は、情報分野の「Optimal Frequency Ratio for Chords」と、化学分野の「Substances Affecting Mold Suppression」の2本です。ポスターセッションではどのポスターもにぎわっており、生徒たちはこれまでの研究の成果を大変楽しそうに発表していました。口頭発表は分野が細分化されており、分野の近いものどうし研究内容で交流を深めていました。

・Student STEM Workshops

将来に向けた水計画を考えるワークショップや、バナナを電子回路につないで音楽を奏でるワークショップなど、多種多様なワークショップの中から1つを受講し、国際色豊かなチームで課題に取り組みました。初めて出会う仲間とともに共同作業をすることで、仲間としての意識が芽生えていました。

将来に向けた水計画を考えるワークショップや、バナナを電子回路につないで音楽を奏でるワークショップなど、多種多様なワークショップの中から1つを受講し、国際色豊かなチームで課題に取り組みました。初めて出会う仲間とともに共同作業をすることで、仲間としての意識が芽生えていました。

・The University of Queensland Workshops

クイーンズランド大学によるワークショップで、害虫に勝てる最強の植物を考えたり、ロケット作成にチームで取り組んだりしました。チームには分かれていたものの、参加者全員で同じテーマで取り組むことにより、それぞれの発想力を集結させながら、フェアとしてのまとまりを高めていました。作成したロケットは最終日の金曜日に発射させ、大変盛り上がりました。

クイーンズランド大学によるワークショップで、害虫に勝てる最強の植物を考えたり、ロケット作成にチームで取り組んだりしました。チームには分かれていたものの、参加者全員で同じテーマで取り組むことにより、それぞれの発想力を集結させながら、フェアとしてのまとまりを高めていました。作成したロケットは最終日の金曜日に発射させ、大変盛り上がりました。

・Cultural Showcase Performances

各国からその国の文化発表を行いました。日本の2校は一緒にソーラン節を披露しました。曲の最後には参加者にも前に出てきてもらって一緒に踊るなど、大きく盛り上がりました。その他の国も、伝統的な遊びや、食べ物の紹介、民謡を歌ったり演奏したりなど、楽しいひと時となりました。

各国からその国の文化発表を行いました。日本の2校は一緒にソーラン節を披露しました。曲の最後には参加者にも前に出てきてもらって一緒に踊るなど、大きく盛り上がりました。その他の国も、伝統的な遊びや、食べ物の紹介、民謡を歌ったり演奏したりなど、楽しいひと時となりました。

その他にも、島へ海洋生物調査に行ったり、ゲストスピーカーの講義を聴いたりなど、大変充実した5日間となりました。

【参加生徒の感想】

● ISSFを終えて私は3点大きな経験をすることができました。まず1点目は、サイエンス・フェアでの大学レベルの科学を体験をしたことです。ポスター発表や口頭発表は勿論のこと、参加させていただいたWorkshopやExcursionなどの内容もほぼ大学レベルで、世界のレベルは本当に高いものなのだと実感しました。2点目は、積極的なコミュニケーションによって海外生との輪を広げたことです。今回のフェアには様々な国の海外生が集い、お互いの発表に対して積極的に発言し、私自身も自分から積極的に交流を行っていました。3点目は、世界中に同じ志を持っている同志たちがたくさんいるということです。その仲間たちで一つの課題に対して議論し、知識を高め合うという場は、サイエンス・フェアならではのものだと感じました。これらの3点を通して、私は、科学こそこれからの世界を大いに担っていくものだと改めて実感することができました。

● ISSFはサイエンスに力を注いでいる高校の中で、最も優れた研究をしている生徒たちが集まり、発表する場だと聞いていました。最初は少し堅苦しい印象を受けましたが、そんな印象はISSFに参加して完全に変わりました。その理由の一つは、様々なイベントにあります。サイエンスを取り入れた様々なグループワークはもちろんのこと、エクスカーションや交流会などで、ほとんどの生徒と会話する機会が得られました。その結果、どんな生徒とも気軽に会話できる雰囲気が醸成され、科学的な内容においても意見交換が自然に行えました。この経験は将来、英語でサイエンスの話題を議論する場で役立つと確信しています。ISSFに参加できて本当によかったです。

● 私がオーストラリアで開催されたISSF2023に参加して最も驚かされたことは海外生のレベルの高さとオーストラリアの多様性です。海外生の研究はレベルが高く専門用語もたくさん飛び交いました。しかし、彼らの発表はとてもわかりやすいのです。それはしっかり聴衆の視点を考えながら発表していたからでその視点まで考えられる頭脳に驚かされました。オーストラリアの多様性とは生物と人間の多様性です。オーストラリアでは生物がとても身近な存在でした。そんな身近な生物に対して現地の人はまるで人を相手にしているかのように接します。人間と他の生物との間に上下の区別がなく、お互いが心地よい距離で存在しようとしているというのが、本物の多様性のあり方なのかなと考えさせられました。

● ISSFを終えて私は3点大きな経験をすることができました。まず1点目は、サイエンス・フェアでの大学レベルの科学を体験をしたことです。ポスター発表や口頭発表は勿論のこと、参加させていただいたWorkshopやExcursionなどの内容もほぼ大学レベルで、世界のレベルは本当に高いものなのだと実感しました。2点目は、積極的なコミュニケーションによって海外生との輪を広げたことです。今回のフェアには様々な国の海外生が集い、お互いの発表に対して積極的に発言し、私自身も自分から積極的に交流を行っていました。3点目は、世界中に同じ志を持っている同志たちがたくさんいるということです。その仲間たちで一つの課題に対して議論し、知識を高め合うという場は、サイエンス・フェアならではのものだと感じました。これらの3点を通して、私は、科学こそこれからの世界を大いに担っていくものだと改めて実感することができました。

● ISSFはサイエンスに力を注いでいる高校の中で、最も優れた研究をしている生徒たちが集まり、発表する場だと聞いていました。最初は少し堅苦しい印象を受けましたが、そんな印象はISSFに参加して完全に変わりました。その理由の一つは、様々なイベントにあります。サイエンスを取り入れた様々なグループワークはもちろんのこと、エクスカーションや交流会などで、ほとんどの生徒と会話する機会が得られました。その結果、どんな生徒とも気軽に会話できる雰囲気が醸成され、科学的な内容においても意見交換が自然に行えました。この経験は将来、英語でサイエンスの話題を議論する場で役立つと確信しています。ISSFに参加できて本当によかったです。

● 私がオーストラリアで開催されたISSF2023に参加して最も驚かされたことは海外生のレベルの高さとオーストラリアの多様性です。海外生の研究はレベルが高く専門用語もたくさん飛び交いました。しかし、彼らの発表はとてもわかりやすいのです。それはしっかり聴衆の視点を考えながら発表していたからでその視点まで考えられる頭脳に驚かされました。オーストラリアの多様性とは生物と人間の多様性です。オーストラリアでは生物がとても身近な存在でした。そんな身近な生物に対して現地の人はまるで人を相手にしているかのように接します。人間と他の生物との間に上下の区別がなく、お互いが心地よい距離で存在しようとしているというのが、本物の多様性のあり方なのかなと考えさせられました。