ニュース & トピックス News & Topics

【SSH】高校2年SSコースを対象にSS Challengeを実施しました

6月22日(土)、高校2年のSSコース生徒160名を対象にSS Challengeを実施しました。この企画は、立命館大学の理系学部の先生方からの講義やワークショップを受けることができる貴重な機会になっています。

[1時間目:卒業生のお話]

本校のSSコースの卒業生で、現在大学や大学院で学んでいる3名の方より、高校時代に取り組んだ探究活動や大学での研究内容について、紹介頂きました。

[2、3時間目:大学の先生の講義・ワークショップ]

5つの講座のうち希望する1つを選び、100分間の講義を受けました。ワークショップを含む各講義の受講により、生徒たちは専門的な分野の知識や見識を深める有意義な時間となりました。

①「見える光、見えない光~光る半導体の世界」

立命館大学理工学部 電気電子工学科

教授 荒木 努先生

<事前の講義案内>

最近、なにかと「半導体」という言葉を耳にしませんか?九州熊本に大きな工場ができたり、北海道にオールジャパンの新しい会社ができたり、半導体を学ぶ学部ができたり。いま、日本が、世界が、「半導体」に夢中になっています。「半導体」ってなにがすごいの? なにができるの? 誰がどこで作っているの?

この講義では、そんな疑問に答えながら半導体について学びます。そして、グループワークでは、半導体を使った代表的な発明品「発光ダイオード(LED)」を動かして、半導体が作り出す光の世界を体験してみましょう。

<当日の様子>

現代社会の至る所に利用されている半導体の性質やその利用についての講義のあと、代表的な応用例であるLED(発光ダイオード)を光らせて簡単な実験を行いました。光の3原色を組み合わせて様々な色を作ったり、1つでイルミネーションのように赤・青・緑の色を出せるLEDを興味深く観察したりしていました。

青色発光ダイオードを作ってノーベル賞を獲った日本人3人の話からこの発明により白色をはじめ多くの色を出せるようになり大型ディスプレイなどに応用されていることや、今後はより自然光に近いLEDの研究・開発に取り組んでいることなどの紹介がありました。後半は、CDの断片を利用した簡易分光器を製作して、太陽光や蛍光灯の光、LEDの光を分光器を通して観察し、それぞれの特徴や違いを比較することができました。

②「光を分子で操る」

立命館大学生命科学部 応用化学科

教授 花﨑 知則先生

<事前の講義案内>

私たちの身の回りにはTVやスマートフォンなど、液晶を使ったディスプレイがたくさんあります(すべてが液晶ではなく、有機ELのものもあります)。これは、液晶の分子を使って光をうまくコントロールしている代表的な例です。講義では、液晶とは何かを基礎的なところから解説し、分子を使って光をコントロールするとはどういうことかを学びます。

ワークショップでは、実際に液晶とはどのようなものかを見ていただくとともに、液晶ディスプレイにも使われている偏光フィルムを使って、分子の並びによって光がどのように変化するのかを体験します。

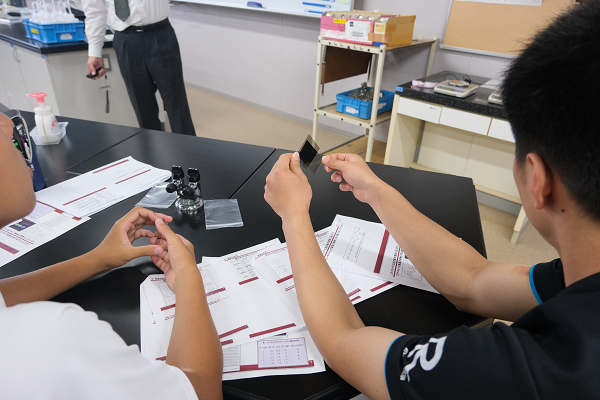

<当日の様子>

液晶の基礎的なお話から始まり、ワークショップでは、液晶のサンプルや偏光フィルムを使って簡単な実習を行いました。温度による変化、濃度による色の違い、偏光板の方向による見え方の違い、電気を流すことによる見え方の違いなど、分子の並びによって光がどのように変化するのかを実際に体験することができました。

ワークショップでは、生徒たちは熱心に取り組み、あちらこちらで感嘆の声があがっていました。身近な液晶の仕組みの一端に触れることができた学びの多い90分でした。

③「安全・安心なコンピューティング環境を実現する技術たち」

立命館大学情報理工学部 情報理工学科

教授 毛利 公一先生

<事前の講義案内>

インターネット、スマートフォン、SNS、ロボット制御、車の自動運転、AIなど、コンピュータの活躍の場は広まるばかりです。一方で、フェイク動画のようにコンピュータ技術が不適切に利用されたり、サイバー攻撃のようにコンピュータに対して攻撃をしかける者がいたりすることも事実です。本講義では、社会の根幹としてなくてはならなくなったコンピュータが、特に「安全・安心」に使えることの重要性について議論したいと思います。

具体的には、暗号技術やエラー検出と訂正技術などを含むネットワークセキュリティ技術について学びます。また、これらの理解を深めるためのグループワークを実施します。

<当日の様子>

まず始めに、情報系の大きなくくりとその意義、情報の分野における「安全・安心・セキュリティ」について概説がありました。それを受けて、何(情報資産)を何(脅威)から守りたいかを具体例を挙げながら考えました。そして、守りたいものの弱み(脆弱性)について考え、どうしたら守れるかを学びました。例えば、物理的な脅威からデータを守るメモリのエラー訂正機能の仕組みについて知りました。

また、日常的に使われているバーコードに含まれるエラーチェック機能についても、実際に計算しながら学びました。さらに、データの暗号化に触れ、共通鍵暗号と公開鍵暗号の違いとその仕組みについて例を挙げて学習しました。最後に、参加生徒が独自の暗号アルゴリズムを作成する課題が出されました。

④「炎症反応はいいこと?わるいこと?」

立命館大学薬学部 病態・薬物治療学分野

教授 芦田 昇先生

<事前の講義案内>

炎症反応は細菌などの侵入から生体を守るとても重要な機構ですが、現在の医学・薬学研究においてはさまざまな疾患の原因としてもっぱら悪者扱いされています。

そのような「炎症=悪いこと」という偏見をもたずに研究をしてみたら、これまで治療法がないとされてきた病気に対する治療法が思いがけず見つかったことをお話しし、なにごとにも先入観をもたずに接すること、人と違う視点を持つことの大切さを生徒の皆さんに伝えられたらと思います。

<当日の様子>

先生が「ひょんなことから現在の仕事に就いた」という話から、「実は今の研究の結果も、思ってもみなかったことから生まれた結果だった」という繋がりをもってお話をしてくださったため、「こうするべきだ・こうあるべきだ」という先入観を持たず、様々な視点で物事を見ていくことの大切さが実感できた時間になりました。

炎症反応とそれに関わる研究について、大学でしか学べないような専門的な内容を含みつつ、実際の研究中の写真や動画を見ることで、炎症反応が実は命を助ける重大な役割に関わっていることを、より理解することができ、充実した時間になりました。数名の生徒が、講義後も先生への質問を行い、自身の考えや理解を深めることができました。

⑤「自分の身体を測定・評価してみよう」

立命館大学スポーツ健康科学部

助教 長谷川 夏輝先生

<事前の講義案内>

ヒトの身体は「水分・たんぱく質・脂質・ミネラル」の4つの主要成分で構成され、「脂肪・骨・除脂肪軟組織」の3つの要素に分類することができます(これを身体組成と言います)。このバランスが崩れると、肥満や骨粗鬆症と言った、いわゆる生活習慣病を引き起こしてしまう可能性があります。一方で日常的にトレーニングを行うことで、身体の中では様々な適応変化が起こっています。

今回は、スポーツ健康科学分野でよく使用されている機器を用いて、自分自身の筋肉や心臓、血管、脂肪といった臓器の形態を観察してみましょう!

<当日の様子>

本講座では、これまでのウェイトマネジメントで使われていたBMI指標では隠れ肥満を発見できないことを学び、身体組成に注目した評価方法が重要であることを学びました。また、その体組成を評価する技術・メカニズム・注意点について(DXA法とBIA法を比較しながら)学びました。

その後、超音波装置についての知識を得て、実際に超音波測定を用いて生徒たちの筋肉や脂肪の分厚さを測定する実習を行いました。

[4時間目:リフレクション]

クラス内でそれぞれの講座で学んだことを共有しました。

SS Challengeの実施に際し、事前の準備や当日の有意義な研修を担当いただきました大学の先生方、関係の皆様にお礼申し上げます。

【生徒の感想】

〇 私はあまり電気工学やその分野について考えたことや授業を受けたことがなかったので、とても面白かったです。

LEDライトが半導体で動いているということを知って、半導体は本当に身近で必要不可欠な存在なんだなと感じました。もっと半導体が何に使われているのか調べてみたくなりました。

〇 すっごくわかりやすい講義でとっても楽しかったです。液晶を発見して、光の透過率を変化させることはすごいことだけれど、それ以上に液晶に電圧を加えて配列を何パターンも変えてテレビに映るような画面を作っているのが本当にすごいと思いました。

液晶のように固体の性質も液体の性質も持った状態があるのなら気体と液体の性質を持った状態もあるのか、もしあるのならどんな分野に使えるのかを考えてみようと思いました。

〇 バーコードの話が特に興味深かったです。QRコードの一部分が見えなくなっても読み取ることができるように作られているという話は知っていましたが、バーコードも一部か書けてもその書けた数字がどのような数字かわかることははじめて知りました。

セキュリティ被害と言っても色々なパターンがあって、それにすべて対応しようとするのはとても大変あることを知りました。新しく技術が生まれると必ずと言っていいほどその技術を悪用する方法が新しく出てくることを知り、悲しく思いました。新しく技術を作るときはあらかじめそれを間違った利用ができないように元からしておいた方が良いかもしれません。

〇 炎症の必要性を教えていただき、そのほかにも線維化とその対称に位置し、心筋梗塞などの病気ですら治すことができる可能性を持つもののことについて教えていただき、治せないと思われているものでも関係のないところで突然わかることもあるのだなと思いました。

また、先生のおっしゃっていた、ほかには誰もその方向を見ていない分野のことについて調べることは重要なことを見つけられることができると思うので実際に実施してみたいと思っています。

〇 今回の講座を受講して、自宅にあるような比較的安価な体組成計でなるべく正確に測る方法について、水分をとるタイミングや測るべきタイミングについて知ることができてよかった。また、過去に超音波装置で測定した経験もあり、超音波の仕組みや超音波装置の仕組みについて知ることができて非常に良かった。

今回教えていただいた方法を今日家に帰ってから実際に実践して正確に体脂肪などを測っていきたい。