ニュース

最新のニュース

2023.11.28

2023年11月2日(木)学生・教員交流会が開催されました

2023年11月2日(木)に、大阪いばらきキャンパス内レストランにて、政策科学部の学生と教員の交流会が開催されました。

第1回目となるこの交流会は学会学生委員会主催のもと、学生と教員が気兼ねない交流を行いました。参加した学生は教員の研究分野や自身の研究分野との関連について積極的に質問し、新たな知見を得る貴重な機会となりました。また参加した皆さんは、キャンパス内にあるレストランでおいしい料理や飲み物を楽しみました。

2023.11.17

「研究実践フォーラム」(タイ・プロジェクト)の一環としてタイでのフィールドワークを実施

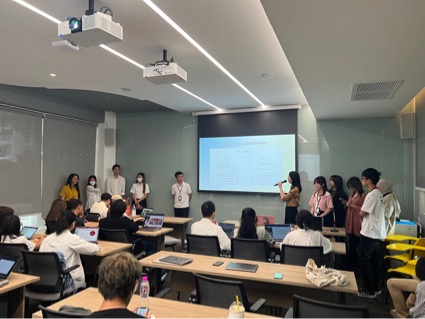

2023年8月30日から9月7日にかけて政策科学部開講科目「研究実践フォーラム」(タイ・プロジェクト)の一環として、タイ・バンコクに位置するチュラロンコン大学建築学部との国際共同ワークショップを開催しました。政策科学部からはタイ・プロジェクトに所属する21名の受講生と2名の教員が参加し、現地でフィールドワークを実施しました。

本ワークショップでは、火災対策、洪水対策、水質マネジメントの3つのグループに分かれて、現地の大学教員や行政職員、実務家による講義を受け、タイで最も大きなスラムであるクロントイ・スラムにおいてアンケート調査などを実施しました。また、調査結果をまとめるとともに、ワークショップの最後には研究発表を行い、現地の大学教員などから今後の研究アドバイスなどをいただきました。

今後、立命館大学の受講生はいただいたアドバイスに基づいて研究を洗練させるだけでなく、クロントイ・スラムに関わるコミュニティや行政、NGOなどへの提言についても考え、来年1月の最終報告としてまとめます。

クロントイ・スラムでの現地調査の様子

ワークショップ参加者の集合写真

最終発表の様子

チュラロンコン大学教員による講義の様子

2023.11.15

知床で野生動物管理/環境教育実習を行いました

政策科学部の桜井良ゼミの実習(集中セミナー:3回生)が、北海道の知床国立公園で2023年9月18日から22日まで行われました。同国立公園及び世界自然遺産地域の野生動物管理及び環境教育を担う知床財団の職員の中には、実は政策科学部の卒業生が2名います(内1名は桜井良ゼミの卒業生)。学生は、現場の自然管理を担うプロフェッショナルとして活躍している政策科学部の先輩2名とともに、知床における野生動物管理と環境教育の現状や課題を学びました。

また実習の三日目には、世界自然遺産地域に隣接する斜里町立ウトロ学校で、学生が生徒、保護者、そして教職員に対して研究紹介をして、その後に交流会を行いました。日常生活で大学生と接することがほとんどないウトロ学校の生徒にとって、現役の大学生と交流できたことが大きな刺激になったようで、同学校の校長先生によると、交流会を経て多くの生徒が大学への進学意欲を高めたようです。知床の子供たちと大学生が交流する機会をこれからもつくっていきたいと考えています。

知床国立公園 集合写真

知床国立公園 集合写真

2023.11.15

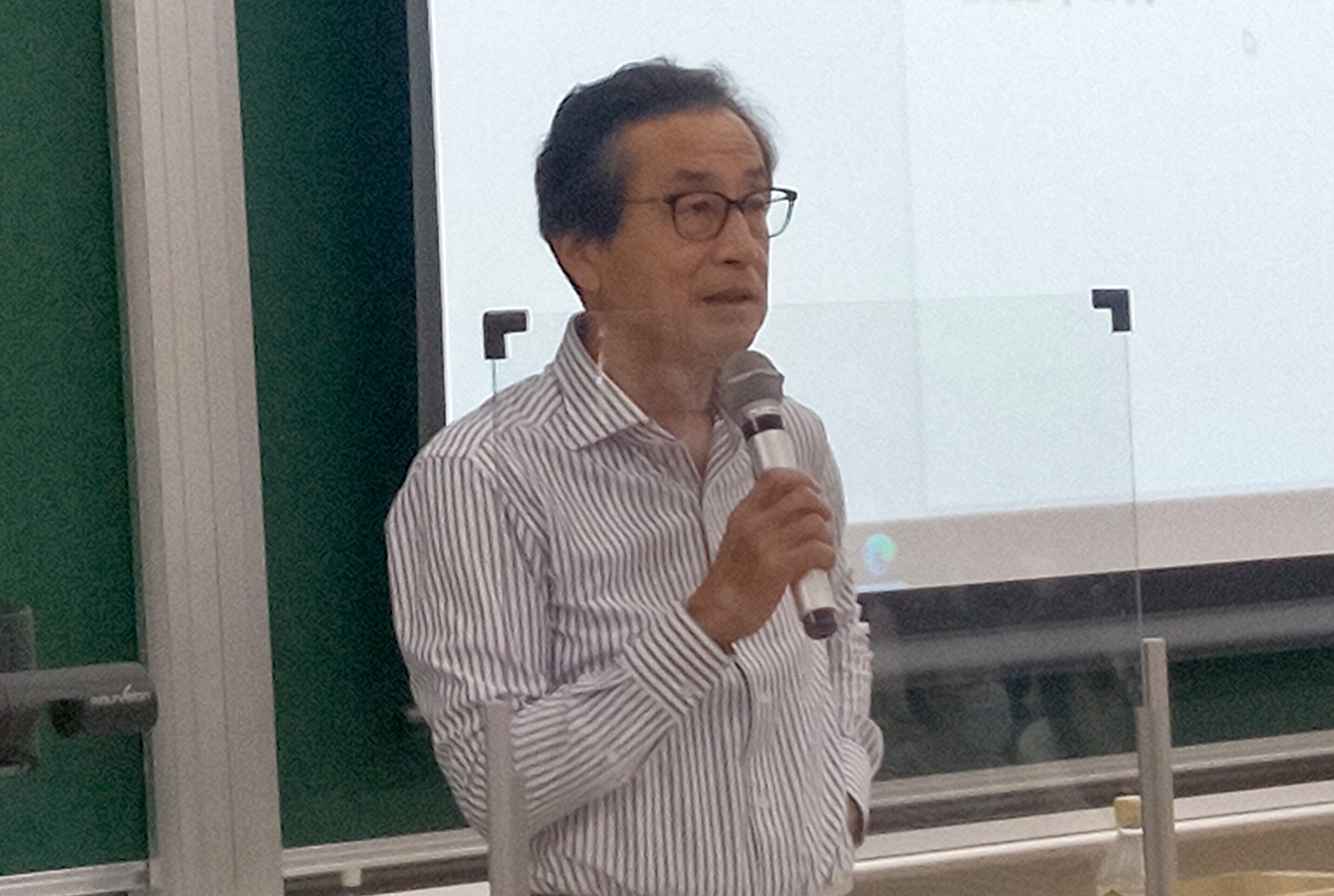

元アジア開発銀行財務局次長が国際金融の現場を講義

政策科学部開講科目「金融論」では、2023年6月19日に、元アジア開発銀行財務局次長の福永一樹氏にゲストスピーカーとして講義いただきました。東京、ニューヨーク、ロンドンなどで民間金融機関に勤務された経験や、フィリピン・マニラに本部のある国際機関であるアジア開発銀行の業務内容と、それがアジアの経済発展に貢献してきたことなどについて幅広くお話しいただきました。また、英語圏の大学院に進学した後にいくつかの職場を経験したうえで、国際機関で働く例が多いことや、様々な専門分野をもつ多国籍の職員が働く国際機関の現場の様子を、臨場感をもって紹介されました。約200名が受講し、講義後にも熱心な質問がありました。

「金融論」では政策科学の観点から内外の金融問題を考察していますが、金融業務の現場を知り、就職活動や今後の進路を考えるうえで、良い機会となりました。

2023.11.15

南信州飯田フィールドスタディに2回生政策実践フォーラム・南信州プロジェクトの学生が参加

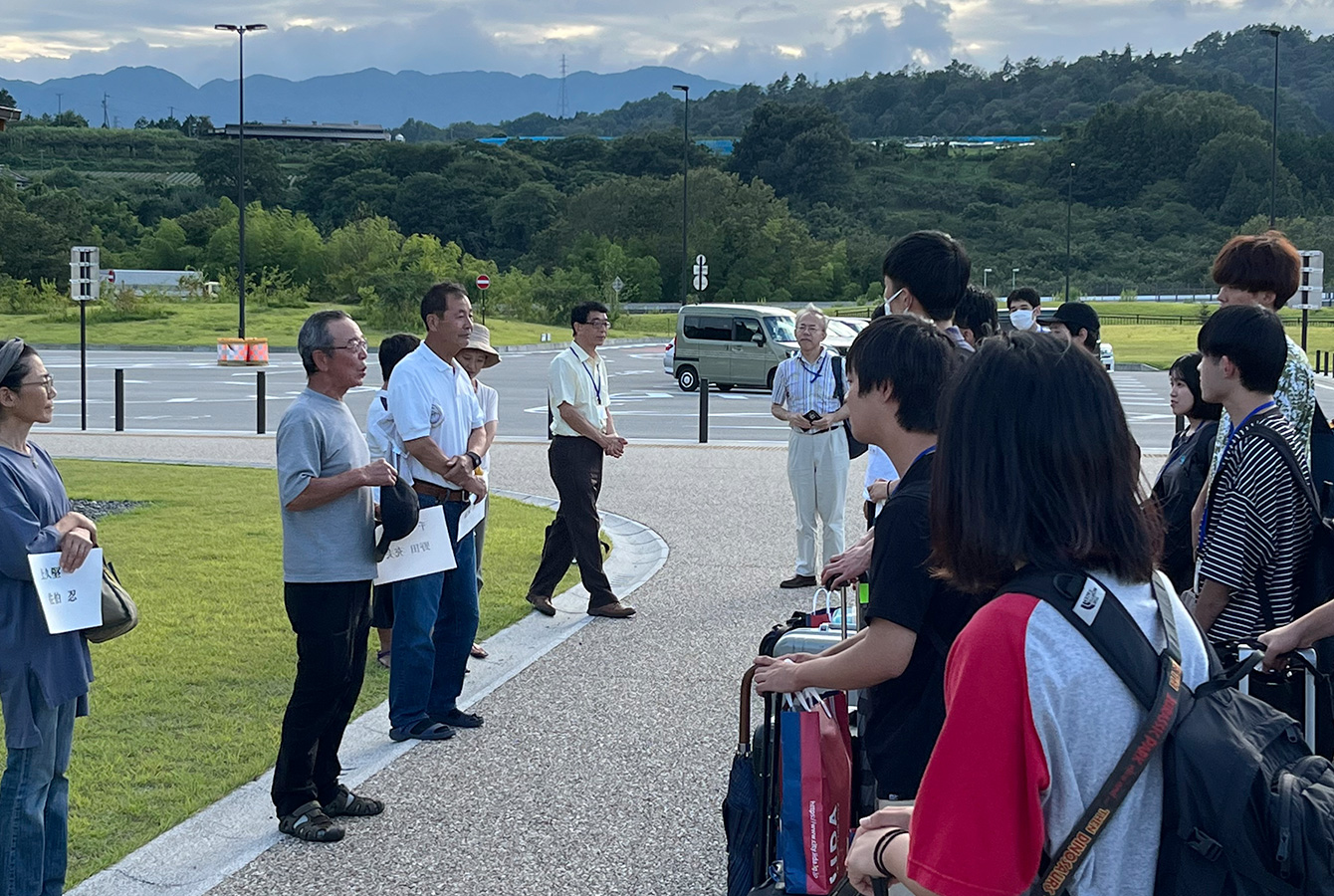

2023年8月16日から19日、2回生政策実践フォーラム・南信州プロジェクトの学生が他大学の学生や地元高校生と一緒に参加する南信州飯田フィールドスタディが開催されました。

このプログラムは、長野県飯田市が全国の大学の研究者とともに設立した大学連携会議(通称「学輪IIDA」が主催するもので、3泊4日のプログラムづくりと学生指導には他大学教員とともに政策科学部教員がメンバーとして参画して進めています。今回、コロナ禍で見送られていた現地でのフィールドスタディが4年ぶりに開催されました。

今回は、飯田市の地域づくりについて、ソーシャルキャピタルの視点から学ぶプログラムになっており、名城大学、東京都立大学、大阪商業大学の学生と教員も参加しました。事前動画による講義や当日の講義、まち歩きのほか、グループ別に事例調査を行い、グループワークでまとめて発表しました。発表会の後には農家民泊や人形浄瑠璃の見学・体験なども行われました。

なお、南信州プロジェクトでは、このプログラムの後、8月30日から9月1日に再び飯田市を訪問し、飯田市のエネルギー自治に関する調査を実施しています。

学輪IIDAのフィールドスタディ発表会の様子

学輪IIDAのフィールドスタディ発表会の様子

農家民泊の受入れ農家との対面式

農家民泊の受入れ農家との対面式

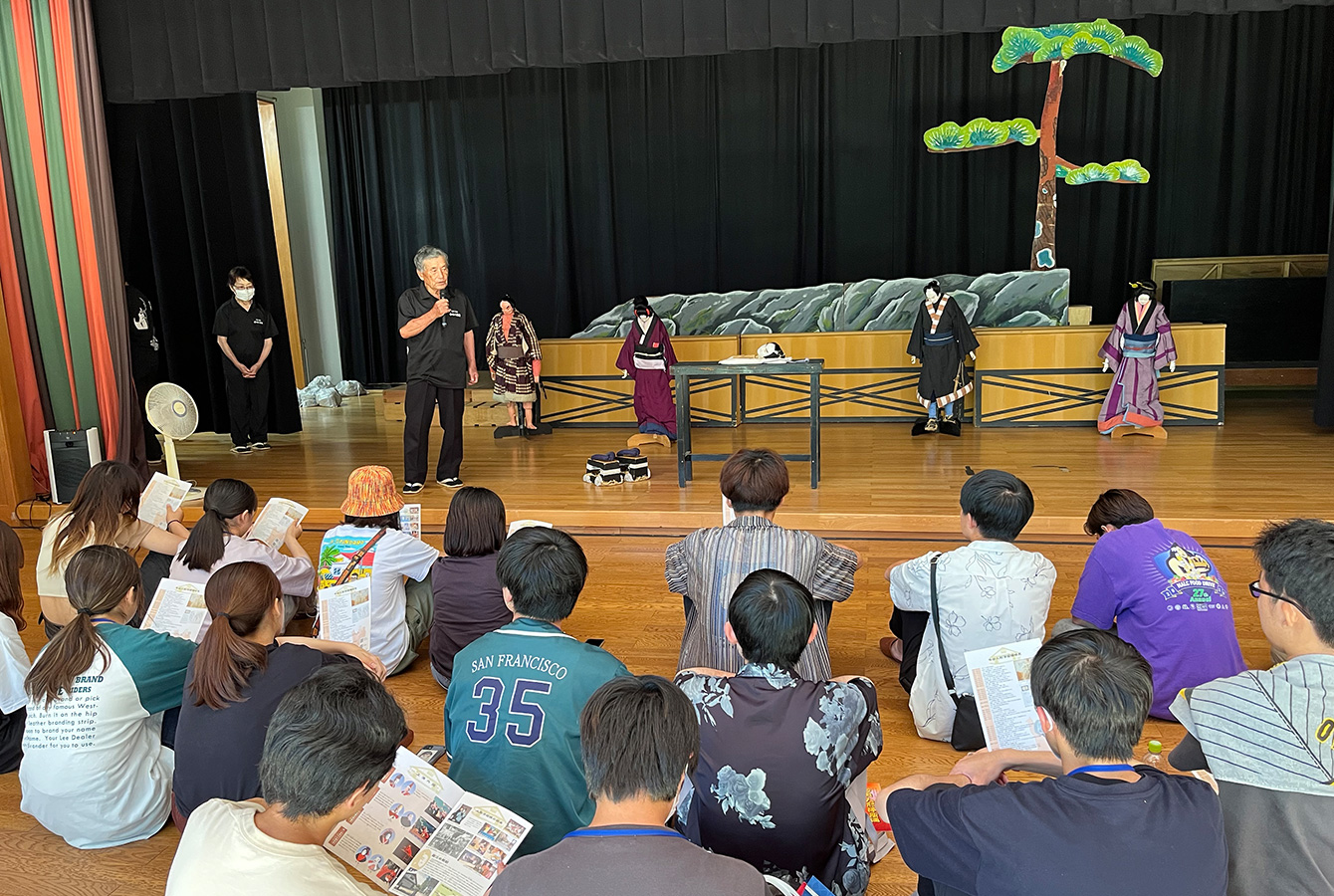

今田人形の館での見学・体験

今田人形の館での見学・体験

飯田市千代地区のよこね田んぼ

飯田市千代地区のよこね田んぼ

2023.10.16

10月13日(金)・16日(月) 政策科学部日本人学生(PS生)-英語基準留学生(CRPS生) 交流イベントが開催されました!!

2023年10月13日(金)

立命館大学大阪いばらきキャンパス分林記念館

政策科学部日本人学生(PS生)と英語基準学生(CRPS生)の交流イベント第1弾が開催されました。

企画は、PS自治会の林リーダーとCRPS自治会(PMSG)のリンリーダーを中心に自治会メンバーが奮闘して企画してくれました。

これまで、PS生とCRPS生が交わるイベントは、コロナ禍の含めるとなかなか開催できなかった企画ではありましたが、今回の自治会の奮闘により実現しました。

日本人学生と留学生が交わり、カードゲームや、その他ゲームなどを行い、英語や日本語でのコミュニケーションを取りながらの盛り上がった会となりました。

2023年10月16日(月)

立命館大学大阪いばらきキャンパスOICアリーナ

政策科学部日本人学生(PS生)と英語基準学生(CRPS生)の交流イベント第2弾秋の大運動会が開催されました。

企画は同じく自治会が行ってくれました。

運動会では、ラジオ体操に始まり、チームに分かれながらゲーム形式で運動が行えるような企画を実施していただきました。

参加した皆さん、日本人学生と英語基準留学生ともに秋の夜に良い汗をかいて交流を深めることが出来ました。

2023.10.10

2024年度政策科学部学部紹介動画が公開されました。

2024年度政策科学部学部紹介動画が更新されました。

政策科学部の設立の歴史から、学際領域としての強み、「公共政策系」「社会マネジメント系」「環境開発系」の3つの系列の解説のほか、課題解決型PBL学習、学部独自の国際プログラムなどについても解説しております。

2023.10.10

2023年8月5日(土)・6日(日)立命館大学オープンキャンパスが開催されました

2023年8月5日(土)・6日(日)の2日間で、立命館大学オープンキャンパス2024の政策科学部イベントが開催されました。

政策科学部では、学部紹介、AO入試説明会、個別相談会に加えて、上原教授と高村教授による模擬講義も開催いたしました。

- 上原教授

「海洋プラスチックごみをゼロにできるか?システム科学による政策分析」 - 高村教授

「法律・条例の実効性を測定する政策科学部での社会調査士プログラムの説明」

西村副学部長 学部紹介の様子

西村副学部長 学部紹介の様子

高村教授 模擬講義の様子

高村教授 模擬講義の様子

学部紹介や模擬講義ではコロナ禍明け開催ということもあり、例年になく盛況な来場者数となり、学部の学びをより理解していただき、キャンパスの雰囲気をたっぷり味わっていただけました。

2023.10.10

2024年度政策科学部学部パンフレットが公開されました。

2024年度政策科学部学部パンフレットが公開されました。 また合わせて「学部紹介」の動画も更新されました。

パンフレットには先生方や卒業生・先輩学生のインタビューも掲載されていますので、是非ご覧ください。