ニュース

最新のニュース

2026.02.12

政策科学部3回生山本さんが「動物倫理かいぎ」で発表を行いました

2026.02.05

上久保誠人教授の最新の論考がEAST ASIA FORUMに掲載されました。

上久保誠人教授の最新の論考がEAST ASIA FORUMに掲載されました。

オーストラリア国立大学(ANU)のクロフォード公共政策大学院に拠点を置く、アジア太平洋地域の分析プラットフォームです。単なるニュースサイトではなく、学術的背景に基づいた質の高い論評を専門家(学者、政策立案者、元外交官など)が発信する場です。

2月8日に日本が投票に臨む中、私は突然の総選挙が繰り返されるサイクルが民主的な説明責任を損ない、日本を「期待に基づく」政治の世界に閉じ込めていると論じます。全文はこちらでお読みいただけます。

https://eastasiaforum.org/2026/02/04/snap-elections-lock-japan-in-a-cycle-of-fragile-promises/

2026.01.14

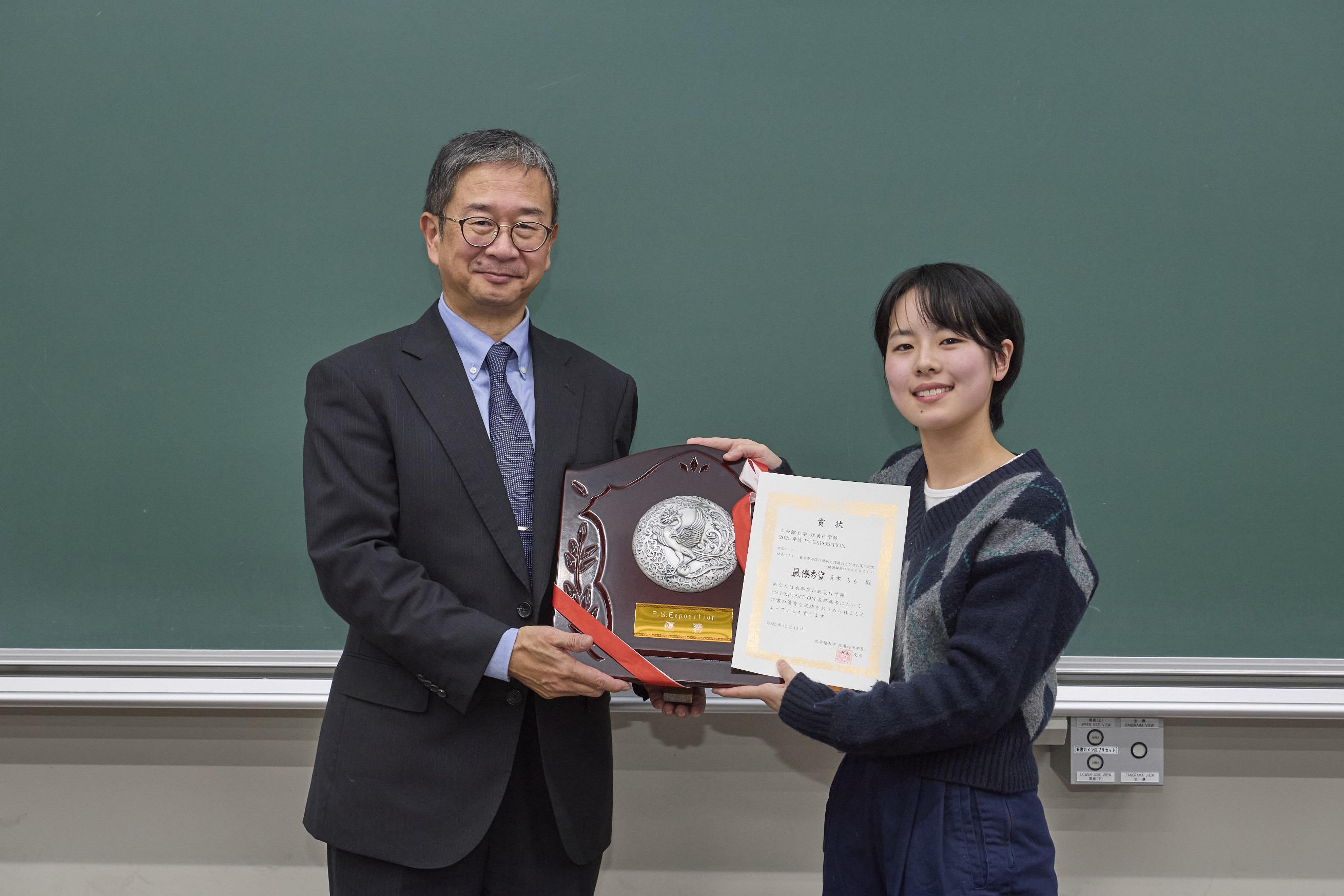

2025年度の「PSアカデミックフェスタ」は12月13日(土)に開催されました。

政策科学部では1回生から4回生までの4年間にわたり研究と発表を重ねる独自のカリキュラムを展開しています。

各学年の小集団授業で研究テーマを発見し、調査・研究を行い、その成果を発表するとともに、報告書や論文にまとめることを繰り返すことで、「問題を発見し、解決する」思考と能力、政策実践力を養うとともに、コニュニケーション力やプレゼンテーション能力など実社会で求められる力を鍛えます。

1~4回生それぞれの回生での発表大会を経て、勝ち上がったメンバーが年に1度、優れた研究成果を発表する場として開催しているのが全回生対象に開催している「PSアカデミックフェスタ」です。

今年も来賓として茨木市の福岡洋一市長にもご出席いただき、茨木市長賞の選考・授与にもご参加いただきました。表彰式では、茨木市の現状や市政の立場から講評もいただき、発表した学生にとっては貴重な機会となりました。詳細は、Special ContentsのPS ACADEMIC FIESTAを参照してください。

当日のイベント運営は、学会学生委員会のメンバー、PMSG(Peer Mentor Support Group)のメンバーが担ってくれました。円滑なイベント運営への協力に感謝しています。

2025年度 PSアカデミック・フェスタ受賞テーマ(一部抜粋)

3・4回生「政策構想演習」「学士論文」CRPS専攻「Policy Seminar」最優秀賞

日本における養育費確保の現状と課題および対応策の研究

~協議離婚に焦点を当てて~

2回生「研究実践フォーラム」最優秀プロジェクト

Earthquake Preparedness for Vulnerable People in Khlong Toei:

Community Intervention Using Gaming Simulation

1回生「プロジェクト入門」最優秀賞

SNS時代における公共放送の選挙報道フレーミングが政治意識に与える影響

CRPS専攻1回生「Introduction to Academic Research」最優秀賞

Analyzing Place Attachment in Kloeng Toey Residents: Challenging the Relevance of Relocation Policies

茨木市長賞

Exploring The Challenges of Women Migrant Care Workers from Myanmar: The Japanese Context

惜しくも2025年度「PSアカデミックフェスタ」に進出できなかった在学生のみなさん、2026年度から政策科学部に入学されるみなさんと2026年度「PSアカデミックフェスタ」でお会いできることを楽しみにしています。

2026.01.07

政策科学会学生委員会による大阪・関西万博関連企画が開催されました

(English follows)

政策科学会学生委員会は、EXPO2025大阪・関西万博の開催に伴う特別企画として、「政策科学会EXPO2025プロジェクト〜夏だ!政策も万博だ!!〜」を実施しました。

本企画は、政策科学部の学生・院生を対象に万博の入場チケットを配布し、万博を訪問して政策科学部らしい視点から学びを得てもらうことを目的としたものです。2025年6月末より参加者募集を行い、最終的に270名の学生・院生にチケットを配布しました。参加者は配布されたチケットを用いて、夏休み期間に万博を訪問しました。

万博訪問の成果物として、参加者には「政策科学部生らしい視点で撮影した写真とレポート」の提出をお願いしました。

集まった約300枚の写真の中から8作品を選出し、フォトコンテストを開催しました。写真はレポートと共に、PSラウンジおよび学会学生委員会の公式Instagram(https://www.instagram.com/ritsumei_psgakkai/)にて、2025年11月21日から12月5日の期間展示し、審査を行って受賞作品を決定しました。

受賞作品は以下の3作品となりました。いずれも、学生自身の政策科学部での学びを踏まえて、様々なパビリオンや万博会場を切り取った素敵な写真とレポートになっていました。

■人気賞 (グループ代表者:CHAWANID Tanavara)

■教員賞(グループ代表者:宗戸琴葉)

■審査員賞(グループ代表者:藤原百花)

企画担当:南村大輝、澤井彩羽、松村優月、斎藤由愛

In conjunction with Expo 2025 Osaka, Kansai, the Policy Science Association Student Committee launched a project titled the “Policy Science Society EXPO 2025 Project.”

This project aimed to distribute Expo admission tickets to undergraduate and graduate students in the Faculty of Policy Science, encouraging them to visit the Expo and gain insights from a perspective unique to policy science. The application period began in late June 2025, and tickets were ultimately distributed to 270 undergraduate and graduate students.

Participants were asked to submit photos and reports reflecting “a perspective characteristic of the Policy Science students” as submissions from their Expo visit.

Out of approximately 300 photos collected, eight works were selected for a photo contest held at the PS Lounge and on the Student Committee's official Instagram account. (https://www.instagram.com/ritsumei_psgakkai/)

The exhibition and judging took place from November 21 to December 5, 2025, and the winning entries were selected.

The three winning entries are as follows:

n Popularity Award ーGroup Representative: CHAWANID Tanavara (Photo 1 above)

n Teacher Award ーGroup Representative: Kotoha Muneto (Photo 2 above)

n Jury Award ーGroup Representative: Momoka Fujiwara (Photo 3 above)

Project members: Daiki Minamimura, Iroha Sawai, Yuzuki Matsumura, Yume Saito

2025.12.16

チュラロンコン大学建築学部・大学院(タイ)との学術協力に関するMOUを締結しました

本協定は、両大学が相互平等と互恵の精神に基づき、研究協力、学生ワークショップの共同実施、教員によるゲスト講義、セミナー開催など、幅広い学術活動を発展させることを目的としています。

両大学はこれまでも、研究実践フォーラムをはじめとした教育・研究交流を重ねてきました。

今回の協定締結により、共同研究の推進や学生交流の一層の活性化が期待されます。

今後も政策科学部・研究科は、国際的な教育研究ネットワークの拡充と、学生・教員の学術的発展に資する取り組みを進めてまいります。

<チュラロンコン大学の概要>

タイ王国バンコク都心に位置するチュラロンコン大学は、1917 年に設立されたタイ最古の国立大学です。

19 学部を有し、学生数41,262 人(2023 年)を擁する国内最高峰の教育研究機関で、QS 世界大学ランキング2026 で世界221 位、アジア37 位、タイ国内では17 年連続1 位を維持しております。

2025.12.15

2025年度秋学期政策科学部 西園寺記念奨学金給付証書授与式を開催しました

2025年12月9日(火)お昼休みにC272教室にて、2025年度秋学期 西園寺記念奨学金給付証書授与式を開催し、26名(対象者27名)が参加しました。

まず初めに、森道哉副学部長から開会の辞があり、その後、吉田学部長から本奨学金の名前の由来である西園寺公望公に関しての説明、また今後も学部名称の通り、「学問」と「実践」に励んでもらいたい、と受給者を励ます祝辞がありました。

続いて、学部長から1人ずつに給付証書が手渡しされ、参加者全員で記念撮影した後、5グループに分かれ、軽食を取り、歓談をしながら交流会が実施されました。

短い時間でしたが、参加者同士で交流したり、記念撮影を行ったりと和やかな会となりました。

この度は、西園寺奨学金の受給、おめでとうございます。

2025.11.26

桜井良准教授がNHKワールドラジオに出演:日本のクマ問題について解説

下記リンクからぜひご覧ください。

2025.11.21

政策科学部自治会によるキャリア企画が開催されました

2025年11月19日(水)17時からに、自治会のデザイン班が今年から新たに企画した就活企画「初心者向け就活企画 強み+弱みを見つける自己分析と就活の基本をまとめて学ぼう」が開催され、1回生4名、2回生12名の計16名が参加しました。

4回生のジュニアアドバイザー(JA)2名に協力いただき、就活の体験談を講演いただくだけでなく、モチベーショングラフを用いた自己分析ワークなども実施しました。

少人数ながらも、参加者はそれぞれ熱心にワークへ取り組んでおり、会場全体が就活に関する基礎知識を吸収しようと前向きな雰囲気に包まれていました。

今回の企画を通して、参加者が今後の就職活動を進める上でのヒントや気づきを得る良い機会になったと思います。

参加してくれた学生のみなさん、ありがとうございました。

また今後も様々な取り組みを行ってまいりますので、ぜひご参加ください!

2025.11.13

2025年度 PSアカデミック・フェスタ開催について

政策科学部では、1回生から4回生までの4年間にわたり研究と発表を重ねる独自のカリキュラムを展開しています。各学年ごとに研究テーマを発見し、調査・研究を行い、その成果を発表するとともに、報告書や論文にまとめることを繰り返すことで、「問題を発見し、解決する」思考と能力、政策実践力を養うとともに、コニュニケーション力やプレゼンテーション能力など実社会で求められる力を鍛えます。

1~4回生の優れた研究成果を発表する場として、年に1度開催しているのが「PSアカデミック・フェスタ」です。今年は、以下の日程で、茨木市の後援を受け、PSアカデミック・フェスタを開催いたします。市民の皆さまもぜひお気軽にご来場・ご観覧ください。

日程: 2025年12 月13日(土)13:00~16:30(予定)

場所: 大阪いばらきキャンパス A棟1階 AC130教室

出場者: PSエキスポ2次予選通過者7人・グループ(3・4回生)

各コンペティション最優秀者(1・2回生)

流れ: 来賓紹介・開会挨拶、学生発表、表彰式、講評・閉会挨拶

備考: 入退場は自由ですが、学生の発表中は静かに入退場いただきますようお願いいたします。当日は、入試広報のため、カメラマンによる写真撮影が入る予定です。あらかじめご了承ください