Voices for future leaders修了生紹介

10期生

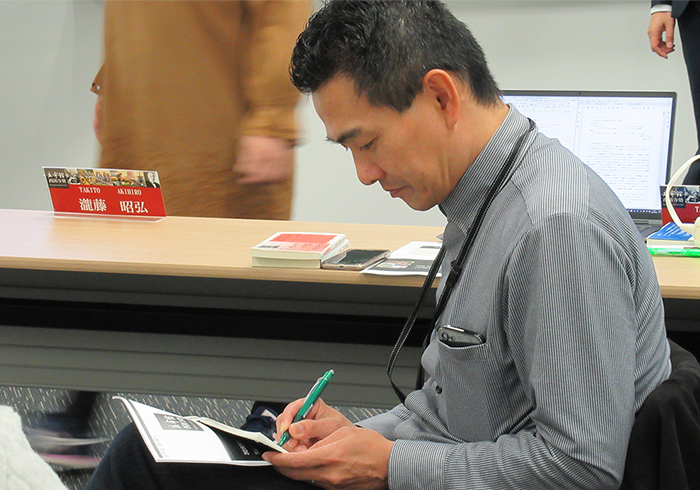

髙木 賢治Takagi Kenji

株式会社山下設計 企画営業部門 副部門長

- 株式会社山下設計 ソリューション本部 特任部長

- 株式会社山下設計 企画営業部門 副部門長

立命館西園寺塾を通じてのご自身の変化や成長について

西園寺塾での学びを通じて「学びの愉しさ」と「一緒に成長する同期」という両翼を得たことが、自身にとっての最大の財産となりました。学びの愉しさについては、「再認識」と言うべきか、「新たな気づき」と言うべきか迷うところですが、平易に言えば「ワクワク感」が止まらなくなっているのを実感しています。西園寺塾での学びは「対話」がベースにあり、第一線級で活躍される講師陣との対話だけではなく、一緒に学ぶ同期からの刺激が更なる高みへと押し上げてくれます。この一年で得たものは単なる知識ではなく、未来へと繋がる歩み方だと思っています。

学びて然る後に足らざるを知る

四書五経の礼記に出てくる言葉で、いま強く実感している言葉です。一年間の学びを通じて自身の変化を感じる部分もありますが、講師や同期との対話の中から足りない部分を自覚し、成長意欲を喚起することができました。「学びて然る後に足らざるを知る」の後には「教えて然る後に困しむを知る」という言葉が続きますが、私たちがリーダーとしての自覚を持ち、社会に役立つ人間となるためには、知識を詰め込むよりもまず、人としての倫理・道徳感を自覚し、中庸の精神に基づいて行動していくことが求められているのだと理解できました。まだまだ道半ばですが実践あるのみです。

不確実性の中をどう生き抜くか

講義の中で学んだことの多くは、「答えの無い課題に対する向き合い方」や「正しい問いのたて方」でした。不確実性の中を生き抜く“強さ(タフさ)”と“しなやかさ”を併せ持つリーダーを育てる、西園寺塾ならではの学びです。今年教わった知識は来年には役に立たないかもしれない、そのような世界に生きている私たちに求められているのは、課題を自ら設定し打開していく思考力なのだと実感できました。ボートの漕ぎ出し方は教わったので、まずはひと漕ぎ、大海原へ漕ぎ出してみようという前向きな気持ちをいただきました。

特に印象に残っている講義・フィールドワーク・出来事はどのようなことでしょうか。また、その理由についてお教えください。

どの講義もフィールドワークも素晴らしく、講師のお名前を見るだけで、熱気に満ちた講義の情景が思い出されます。私が素晴らしいと感じたのは、西園寺塾の目指す学びに最適な系譜と順序を整え、お忙しい講師陣のスケジュールを完璧にコントロールされているところです。また、フィールドワークでは日本文化の深層に触れるという、“これぞ西園寺塾”と言える体験をすることができました。そして私たちは10期生でしたので、10周年企画の講義やフィールドワークなどにも参加でき、本当に幸運で濃密な一年を過ごすことができたと思います。

-

大田嘉仁先生

人生の中で何度も読み返す本に出会う、まさにそのきっかけを与えていただけた講義でした。稲盛和夫先生の思想に触発され、自身のあるべき姿を問い続ける下地が形成されたと同時に、講義後に手に取る本の軸が出来上がったと感じています。様々な言葉が自身の中に響いてきたのですが、特に印象に残った言葉は「人間として正しい考えを持つ、人生の結果=考え方×熱意×能力」です。常に背筋が伸びる思いで言葉を噛みしめています。正しいことを正しいと言える確固たる哲学を自分の中に構築するために、学びの継続が重要になります。また「潜在意識に透徹する強い持続した願望」や「社会の幸福を心から願う利他の心」といった言葉も心に残っています。講義後に「論語と算盤(渋沢栄一著)」と弊社創始者の評伝を改めて読み返しているのですが、社会への思いが詰まった強い熱量が感じられ、自社への愛着を更に強くしました。この熱量を社内外に伝搬すべく、今では通勤カバンの中に常に入れて読み返せるようにしています。

-

堂目卓生先生 共感は「利己」と「利他」の一致から ~ 熟議民主主義へ ~

講義がアダム・スミスを出発点として我々が為すべきことを学び、議論するものになるだろうと予測していたところ、良い意味で大きく期待を裏切られました。社会ソリューションイニシアティブ(SSI)の活動から最後の「究極の真」に至る話が猛スピードで駆け抜けていった感覚で、講義終了後の興奮状態が昨日のように蘇ります。

企業は利己的側面がないと事業として成立させることが難しい。しかし、すべてが利己心で振り回されると独占や不正といった「人間として正しくない方向」に陥りかねない。そこで、稲盛先生は『「利他」をベースに事業を展開すべきである』と説かれたのですが、堂目先生は同じ意味合いながらもう少し踏み込んで『「利己」と「利他」は一致することができ、そこから共感が生まれるのだ』と説明された。「共感が得られなければ事業として成り立たない」という流れから「熟議民主主義」へと通じる本講義は、アダム・スミスが説いた「経済道徳」の現代版として私たちの指標になり得る力強さを持っていました。

-

「我々に与えられた課題」 鈴木一人先生と細谷雄一先生

鈴木一人先生から細谷雄一先生の講義に至る全8回は、最新の安全保障政策や近現代における「世界から見た日本」と「日本から見た世界」の両視点を持ちながら、世界の中での日本の立ち位置を広く読み解き、どう振舞っていくべきなのかを深く考え抜く講義でした。想定通りに進むことのない世界において、どのような対策を採り、行動していくべきなのかを、様々な視点から日本という国を俯瞰できた講義でした。講義後に拝聴したお二人の対談『2つの戦争と選挙の行方 - 選挙イヤー2024を読み解く』は様々な示唆を与えてくださいました。通す角度によって光の色が変わるレンズのように、読み解く角度によって戦略の意図が違って見えます。我々はどの角度から見ているのかを常に意識しながら、違う角度にも気を配り、安寧の道を探らなければならないとの理解を深めました。講義を通じて強く意識されたのは「国際協調の大切さ」、「不戦の誓い」、「日本の歩むべき道」についてです。私たちに与えられた課題として、今後も常に意識し続ける責任のようなものを受け取りました。講義終了後、藪中三十二先生の『現実主義の避戦論 戦争を回避する外交の力』を拝読し、その意味を深めているところです。

今後の夢や目標を教えてください。

西園寺塾での学びの目的として、「建築家の職能と共創の可能性」と「社是である『クライアントに誠実』の真の意味を探求する」ことを挙げていました。「共創が持つ二面性」や「誠実の持つ双方向性」という新しい気付きをいただきながら、自身の哲学を新たに構築し続けているところです。これまで学んだことを単に言葉として憶え伝えるのではなく、自身の血肉として、自分の言葉としていくために、学び続ける大切さを理解しました。入塾前には想像の及ばなかった学ぶ仲間との交流は、これから先も続きます。今後の学びを通じて、社内外の人たちと一緒に成長していくこと、自身と自社の成長を通じて社会を明るくすることを目標に、意志の鍛練を続けていきたいと思います。

未来の西園寺塾 塾生にメッセージをお願いします。

西園寺塾での学びは双方向性のある哲学であり、決して本や映像からだけでは得られない多くの気づきが転がっています。それをどのようにして拾い、活かしていくのかは、その人自身に委ねられています。対話の学びであり、答えのない学びであり、そして学ぶということの探求でもあります。人生のターニングポイントに必ずなると確信しています。躊躇や遠慮は要りません。全力で当たってみてください。修了式の際にはあなた自身の明るい未来が描けているはずです。そして来年には、学びを語り合える同士が増えていることを楽しみにしております。

西園寺塾を修了して10か月たった今、感じていること、考えていること

「学びの双方向性」の大切さを改めて実感しています。哲学、経済、経営、リーダー学、地政学、安全保障、社会貢献、国際貢献、古典など、西園寺塾での学びを軸に少しずつ読書の幅を広げています。そこに「対話」が加わることで、学びに更なる深みと厚みが生まれることを実感しています。幸いにも同期との勉強会を企画する機会に恵まれていますが、塾生時代と比べると、外に出て新しい環境や講演会などで意見交換を行う機会が減少していることを感じており、外部との出会いや対話の場を求め、自ら積極的に機会を作り出していくことの大切さを再認識しています。意欲的な同期たちの姿勢に刺激を受けながら、学びの質と継続性を更に高めていきたいと考えています。

2025年2月21日掲載

More Interview