授業レポート#06

異分野融合による

アクティブライフ社会の創出

超領域リベラルアーツ #02

立命館大学の教養教育のなかで、唯一の先端科目である「超領域リベラルアーツ」。第一線で活躍する研究者たちが、自身が専門とする学問領域から切り込んでゆく高度な授業を展開します。2023年度秋学期は、「異分野融合によるアクティブライフ社会の創出」がテーマ。異分野融合で最先端の研究に取り組むプロジェクトのメンバーが講師となって授業を実施。学生たちは先進の研究に触れながら、自らも文理融合で課題解決に取り組みます。

健康の維持・増進へ人々に

行動変容を促す

バイオマーカーを探索する

最先端の研究を学ぶ …… 家光 素行教授

2022年9月、「異分野融合によるアクティブライフの創出」をテーマに、「超領域リベラルアーツ」秋学期の授業が始まりました。

高田秀志教授を筆頭に講師を務める5人の教授陣は、立命館大学グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)※に採択された研究プロジェクトのメンバーとして、現在、異分野融合で最先端の研究を推進しています。情報学を専門とする高田教授のコーディネートのもと、4人がゲストスピーカーとしてスポーツ健康科学、心理学、食・経営学など各々の専門分野に立脚しながら、まさに今取り組んでいる最新の研究動向を紹介していきます。

第3回は、スポーツ健康科学部の家光素行教授が、運動生理・生化学における研究動向について講義しました。

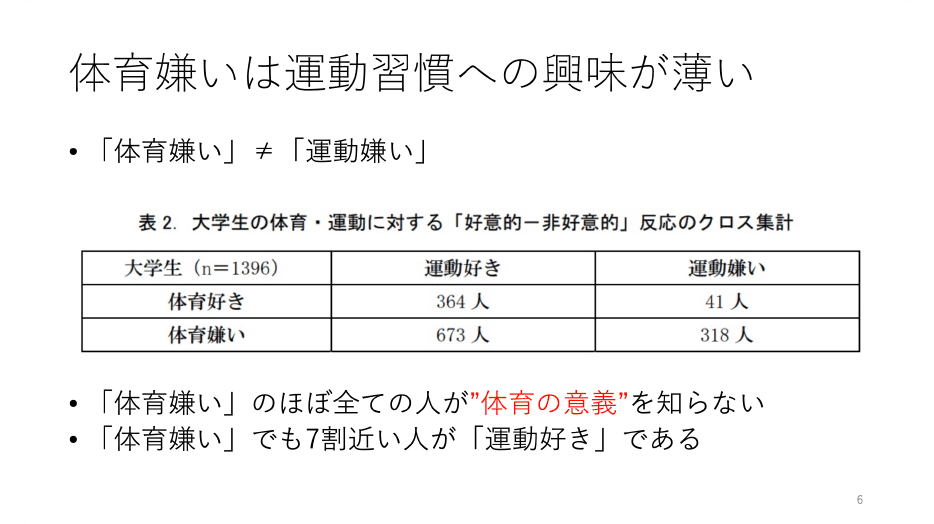

「『人生100年時代』といわれていますが、現実には平均年齢と健康寿命の間に10年以上もの隔たりがあります。今後医療費や介護費の増加による経済損失や、人口減少による労働生産性の低下を防ぐためにも、健康を維持・増進するよう人々の行動を変えることが必須課題になっています。ところが働き方改革などによって労働者の余暇時間は増えているにもかかわらず、運動や食習慣は10年以上改善されておらず、健康への行動変容は起きていないのが現状です」と、冒頭、家光教授は問題を提起しました。

人々の行動を健康的なものへと変容させる上で重要なのは、その必要性や向上心を誘発する、言い換えれば「自分事化」することです。そのためにまずは自分の健康状態を知ること、すなわち身体的・精神的な状況を「見える化」する必要があるといいます。家光教授は、その指標となるバイオマーカー(生体由来のデータ)を探索しています。

「例えば加齢に伴って血管が硬くなる動脈硬化は、心臓への負担を大きくし、心筋梗塞などの心血管系疾患の原因になります。こうした動脈硬化の改善に効果が高いといわれているのが有酸素運動です」。そこで家光教授は、加齢や運動効果を予測するバイオマーカーとして、有酸素運動中に血中で血管の柔軟性を高める物質(血管内皮由来拡張物質)を突き止めました。

「運動が続かない大きな理由は、効果がなかなか見えないことです。一般に有酸素運動の効果は8週間ほどで現れてくるといわれていますが、そこまで続けるのはなかなか大変です。もしこの血管内皮由来拡張物質をバイオマーカーとして活用できれば、より短期間で有酸素運動の効果を予測することが可能になります。それを本人にフィードバックすることで、やる気を促し、運動を続けるという健康行動につながるのではないかと考えています」と、今後の応用可能性が示されました。

※立命館大学グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO):21世紀に地球が直面する重点課題の解決を目標に、研究プロジェクトを採択し、最先端の研究を進めている。

行動分析学に基づく

障害者支援とは?

最新の研究動向を知る …… 中鹿 直樹准教授

理系分野だけでなく、人文社会系分野からアプローチする授業もあります。第9回は、総合心理学部の中鹿直樹准教授が、行動分析学・対人援助学の研究について解説しました。中鹿准教授は、行動分析学の観点から障害のある人のQOL(生活の質)向上やキャリア形成を支援するための研究に取り組んでいます。

「行動分析学とは、人を含めた動物の行動とその学習(行動が変わっていく過程)の原理から生まれた学問分野です」と説明した中鹿准教授。例えばペンギンを対象にした実験で、ペンギンがモニターに映った円を押す(反応)と、エサが出る(結果)ようにします。このように何らかの反応に続いて「良い出来事」(結果)が生じると、その反応が繰り返される確率が高まります。これを「正の強化」といい、反応に続いて生じる良い出来事を「強化子」と呼びます。

行動分析学に基づく「援助」とは、「正の強化」をもたらすように「反応に先行する刺激、反応によって生じる強化子」をうまく配置するよう環境を設定することをいいます。中鹿准教授は、立命館大学の学生ジョブコーチグループの実践を事例に、どのようにして、正の強化による行動の成立を実現しうるのかを示しました。そこから明らかになったのは、「障害(差異)があっても、これ(誰か、何かの援助付きで構わない)があれば何とかなる」というものを見つけることによって、「できる」ことを創造していけるということでした。

「対人援助において重要なのは、『試す』『記録する』『見つける』『表現する』『伝える』こと。他者を『助ける』時もそれは同じです。データをとって(記録して)行動を評価しましょう」と中鹿准教授はアドバイスを送りました。

「自ら問いを立て、

解決策を考え、実行する。

研究へのアプローチ法を学ぶ …… 高田 秀志教授

「最先端の研究の一端を聞いて、『こんなことがわかるのか』と感動してほしい。それが、社会課題への関心や研究のモチベーションになりますから」と、高田教授は難度の高い講義を展開する意図をこう語ります。その上で「重要なのは、研究内容を細部まで理解することよりも、講師それぞれの研究へのアプローチ法を学ぶことです。問いを立て、その問いを解き明かすための方法を考え、それを実行して結論を導き出す。さらにそれを考察して新たな問いへとつなげていく。そうした研究のプロセスを習得してほしいと考えています」と言います。

本科目の特長は、講義を聴くだけに留まらず、実践を通じて学びをさらに深めるところです。学生たちは講義と並行して自分たちも文理融合のグループで調査研究に取り組みます。

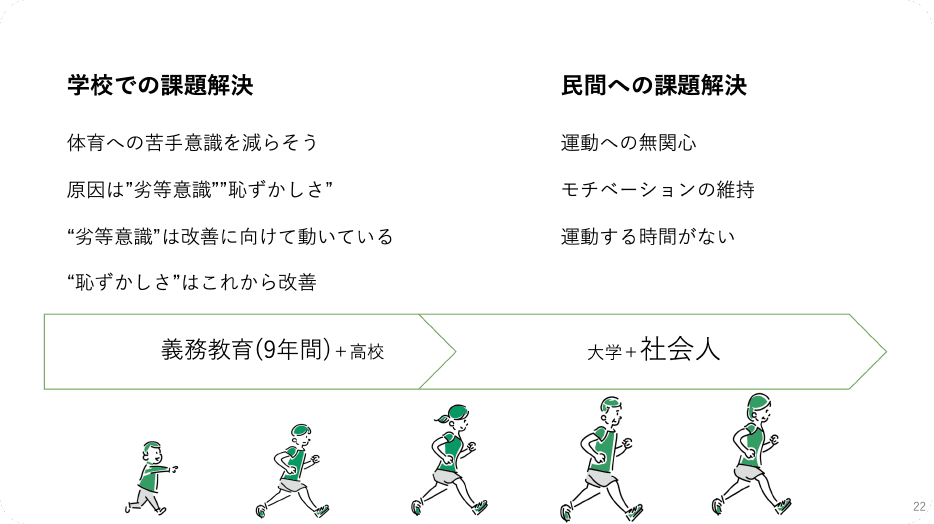

与えられたテーマは、「アクティブライフ社会の実現」に向けて、課題と解決策を提示すること。まずは「アクティブライフ」とはどういうものか、その意味をひも解くところからスタート。講義で学んだ研究プロセスや習得した知識を生かしながら、グループそれぞれが課題を設定し、調査・研究を通して課題を解決する「解」を導き出すことに挑戦しました。

「研究する上で大切なのは、テーマを『自分事』として捉えることです。そうして初めて自分なりの『問い』が生まれてきます」と高田教授は助言します。

グループは、経済、経営、映像、理工、総合心理学部、文学部など文系・理系の学生の混成のため、ディスカッションもスムーズに進みません。「うまくいかない中で試行錯誤することこそが分野を横断して共同で研究する醍醐味です。ぜひ学生にそれを味わってほしい」と高田教授。その狙い通り、最初は専門の違いに戸惑っていた学生たちでしたが、回を重ねるうちに議論が深まり、徐々に研究の焦点が絞られていきました。

第14・15回、2週にわたって全8グループが、それぞれの研究成果についてプレゼンテーションを行いました。

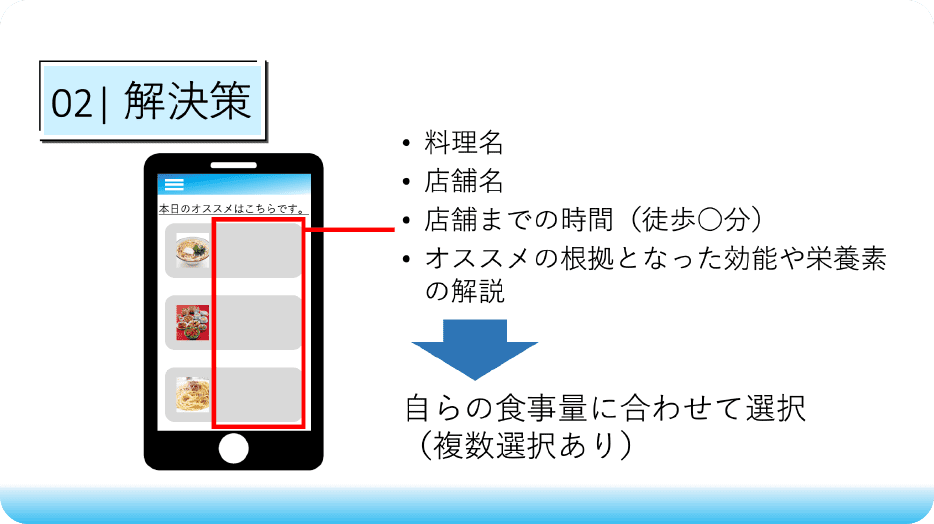

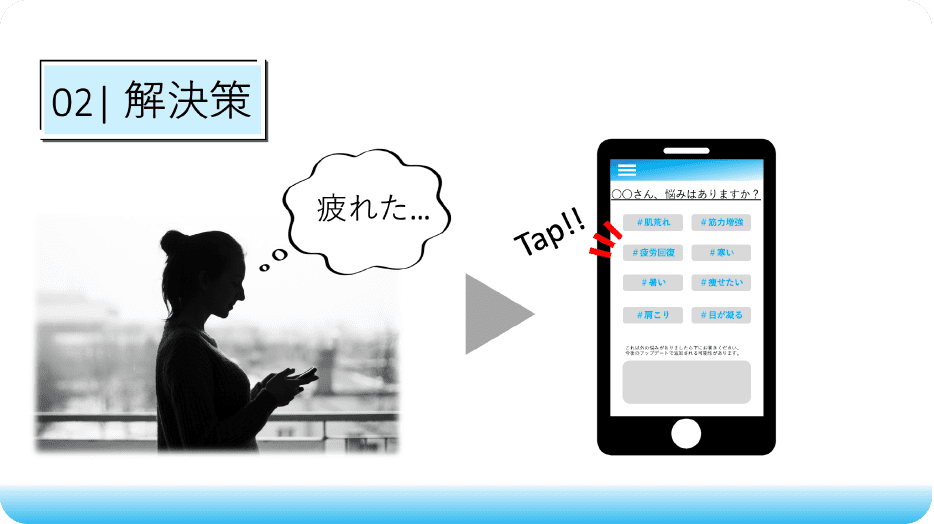

「健康診断のデータなどを活用するAI付きのヘルスケア向けアプリ」や、「保険会社の協力を得て特典を付け、高齢者の歩行・外出を促すシステム」、「ゲーミフィケーションを活用して運動の継続を可能にするヘルスケア」など、各グループが導き出した解決策は、多種多様。それぞれ講義で学んだ知見を盛り込みながら、工夫に富んだアイデアを提示しました。

「自分たちが立てた問いに対し、客観的な情報や裏付けのデータも集めて、課題を解決するためのアイデアに帰結させていました。半年間という短い期間ながら、それぞれが研究的なアプローチを達成していました」と、高田教授は学生たちの成長ぶりを評価しました。

他学部の学生と一緒にグループワークを行う中で、新たな気づきがたくさんありました。例えばゲーミフィケーションの考え方を教えてくれたのは、映像学部の学生です。経営戦略的な観点から考えていた私は、そんな発想があるのかと驚きました。

受講生

受講生経営学部3回生

受講生

受講生映像学部3回生

各学部の学生が得意分野を担当し、自分ひとりでは扱いきれない統計データを取り入れたプレゼンテーションができました。専門性を生かすことで、非常に効率的でレベルの高い発表につながるということを学びました。

グループワークを通じて、自分の知識や知見に限界があることに気づかされるとともに、他の人の意見や知識から新たな発見を得られることを実感しました。

受講生

受講生理工学部3回生

課題を「自分事」として捉え

解決策を模索した経験が

将来に生きる。

目の前にある課題を「自分事」として捉え、問いを具体化し、解決策を模索した経験は、将来社会で活躍する上でも大きな糧になります。「大学では、高度なプログラミング技術を磨くといった専門性を掘り下げることに一生懸命になりがちです。しかし例えば企業の開発現場では、『何のためにそのプログラムを作るのか』『人々にどのように役立てるのか』を研究者・開発者自身が考えることが求められます。本プログラムでの学びを通じて、そうした視点を養ってほしいと考えています」と高田教授は語ります。

こうした力が求められるのは、研究開発職を目指す理系学生だけではありません。いまや文理を問わずあらゆる分野でデータサイエンスの知識や素養は不可欠なものになっています。「客観的なデータに基づいて思考し、判断を下していくという視点は、人文社系であっても今後ますます重要になっていくでしょう。そのために文理を超えて共に研究する経験を通じて視野を大きく広げることが重要です」

「アクティブ社会の実現」をテーマに文理を超えて多様な人と知恵を出し合い、課題を解決する学びが、これからの産業・社会を担う人材として重要な力を育むことにつながっています。

学部によって考え始める起点や発想が異なることは、今回のグループワークで学んだ、「アクティブ社会の実現に多角的視点が必要である」ことの裏付けともいえます。グループワークを通して物事を多角的に捉える大切さを学びました。

受講生

受講生文学部3回生

REPORT #08

ジェンダーとダイバーシティ多様な人々が共に生きていける

社会をつくる

Read the Story

REPORT #07

Liberal Arts Seminar積極的に議論に参加する

からこそ語学力も向上

Read the Story

REPORT #06

超領域リベラルアーツ #02異分野融合による

アクティブライフ社会の創出

Read the Story

REPORT #05

超領域リベラルアーツ #01書くことと学問の未来

論文・エスノグラフィを刷新する

Read the Story

REPORT #04

Cross-cultural Encounters“Beyond Border”を

体得する

Read the Story

REPORT #03

教養ゼミナール:データの見方は地域の味方データを読み解く

「目」を鍛える。

Read the Story

REPORT #02

映像メディア実践入門(GV)映像制作で養う

新しい「視点」

Read the Story

REPORT #01

文学と社会近現代文学に描かれる

「京都」を読む

Read the Story