ニュース & トピックス News & Topics

【SSH】国際共同研究プロジェクト 日本校第2回学習会をオンラインで開催

2023年09月11日

高校

立命館高校では、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)「先導的改革型」の事業として、「国際共同研究の取組の日本全国への普及」を掲げています。日本国内の高校生に海外の高校生との共同研究の機会を提供するために、5月の第一回学習会から来年1月の発表会までの約8か月間のプロジェクトとして、International

Collaborative Research Project (ICRP) を立ち上げ、今年度はその2年目となりました。

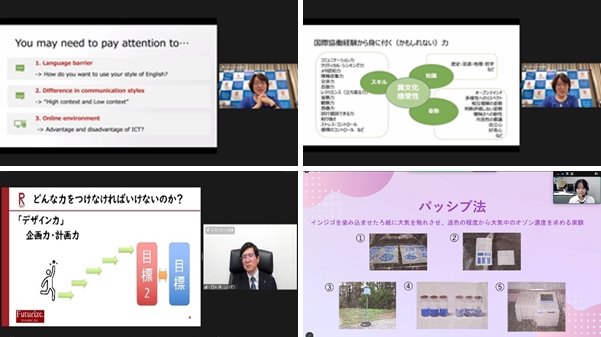

5月19日のスタートアップのための国内校の学習会、6月2日の海外校を加えた総勢200名でのミーティングに続き、9月8日の17時から1時間、国内校生徒との第2回学習会をオンラインで実施しました。当日は国際共同研究に参加している22校の24チーム、合計71名が参加しました。

学習会では、まず立命館小学校校長・立命館大学グローバル教養学部教授 堀江未来先生より、「国際協働体験からの学びについて考えよう」というテーマでお話していただきました。その後、ブレイクアウトルームに分かれて、各グループからテーマと現状の報告をしてもらい、最後に「この後の取組を充実させるために」というテーマで立命館大学教職研究科准教授 田中博先生よりお話をいただきました。

堀江先生、田中先生のお話を聞き、気持ちも新たに頑張ろう、と思ってくれた参加者が多かったようです。また、自分たちと同じように国際共同研究を頑張っている仲間たちの中間報告を聞き、良い刺激を受けられたとともに、困ったり悩んだりしているのは自分たちだけではないのだな、と思いを共有することもできたようです。今後の活動に活かしてもらえればと願っています。

今後は10月13日(金)に海外校も一緒に第2回全体ミーティング (中間報告と交流企画)、12 月22 日(金)に第3 回全体ミーティング(ICRF についての連絡と交流企画)、そして、1月27 日(土)の午後に成果発表会としてのInternational Collaborative Research Fair(国際共同研究合同発表会)を予定しています。

このプロジェクトに参加している皆さんのそれぞれの成長を応援しています。発表会まで残り5か月間、頑張っていきましょう。

■ 5月19日(金)スタートアップのための国内校の学習会 報告はこちらから

【参加者(教員)感想】

■ 本校の生徒達は、自分達が計画した予定通りにうまくいかず、どうしようと気持ちが落ち込んでいました。他校の取り組みの状況を知れて、他の学校生徒も自分達と似た壁にぶつかっているが頑張っていることを知れて、明日から再度共同研究を頑張ろうという気持ちが上がったようです。ありがとうございました。

■ この学習会があることで、長引いていたテーマ決めに関して区切りをつけることができました。研究テーマの共有も生徒たちにとっては視野を広げ意識を高めるために有効だと感じています。また、オンラインであることを活かして、広い会場で行うよりも、より効果的に視覚的補助を活かすことができる場であることを再認識できました。

■ 様々なテーマがあり興味深かったです。生徒たちは研究に興味を持って進めていますが、zoomでのコミュニケーションは未だ必要最低限の短時間交流にとどまってしまっているので、コミュニケーションの楽しさまでは実感できていないと思います。本日、他の日本チームの発表をお聞きし、刺激をもらったので、コミュニケーションを重視できるやり取りができればと思います。定期的にこういった会の開催は大変有り難く、毎回、前向きに取り組みたいとより思えるお話をして頂け、勉強になります。今後ともよろしくお願いします。

5月19日のスタートアップのための国内校の学習会、6月2日の海外校を加えた総勢200名でのミーティングに続き、9月8日の17時から1時間、国内校生徒との第2回学習会をオンラインで実施しました。当日は国際共同研究に参加している22校の24チーム、合計71名が参加しました。

学習会では、まず立命館小学校校長・立命館大学グローバル教養学部教授 堀江未来先生より、「国際協働体験からの学びについて考えよう」というテーマでお話していただきました。その後、ブレイクアウトルームに分かれて、各グループからテーマと現状の報告をしてもらい、最後に「この後の取組を充実させるために」というテーマで立命館大学教職研究科准教授 田中博先生よりお話をいただきました。

堀江先生、田中先生のお話を聞き、気持ちも新たに頑張ろう、と思ってくれた参加者が多かったようです。また、自分たちと同じように国際共同研究を頑張っている仲間たちの中間報告を聞き、良い刺激を受けられたとともに、困ったり悩んだりしているのは自分たちだけではないのだな、と思いを共有することもできたようです。今後の活動に活かしてもらえればと願っています。

今後は10月13日(金)に海外校も一緒に第2回全体ミーティング (中間報告と交流企画)、12 月22 日(金)に第3 回全体ミーティング(ICRF についての連絡と交流企画)、そして、1月27 日(土)の午後に成果発表会としてのInternational Collaborative Research Fair(国際共同研究合同発表会)を予定しています。

このプロジェクトに参加している皆さんのそれぞれの成長を応援しています。発表会まで残り5か月間、頑張っていきましょう。

■ 5月19日(金)スタートアップのための国内校の学習会 報告はこちらから

■ 6月2日(金)国際共同研究プロジェクト2023、総勢200名の第1回ミーティング 報告はこちらから

【参加者(生徒)感想】

■ 同じ水が関連した研究を行っているグループの話だったため、同じ水質の調査でも測定する水や含まれる物質、それらから得るものの見方が自分たちにはないものですごく参考になりました。また、本会議でのお話ではどのグループでもうまくやっていくスキルというものの必要性、このプログラムで得られること、目指すべきものとして気づくことができ、今後研究でもそんなことを忘れずに取り組んでいきたいと思いました。

■ 他の人たちに負けないぞ!という気分になったし、学びも多かった。同じことで悩んでいる学校の存在も精神的な助けになった

■ 今回の学習会を通して、色々な視点に気づくことができました。スライドでも紹介されていましたが、本当にこのプログラムは知識等よりも積極性、統率力、コミュニケーションの方が重要だと言う事や英語の重要さなどにも気付かされました。海外の人とのチームで協力し、一つの巨大な研究テーマを決め、生物(私のグループの場合)の魅力をどんどん発見できるということに心から感謝しています。他のグループが頑張っていることでモチベーションをもらえ、「自分も頑張ろう」という自信ももらえました。今回はこんな素晴らしいプログラムに参加させてもらえて光栄です。

■ 他校の状況や研究テーマが知れてとても面白かったです。特に海外との研究において様々な問題が発生して、思うように進まないのは自分たちだけでないことが知れて少し安心しました。そんな中で実験を本格的に進めていたり、研究テーマを慎重に吟味したりしているグループのお話を聞いて、もっと頑張ろうと思えました。

■ 英語で話すことや意見を伝えることにかなり億劫になってしまっていたので、挑む姿勢と見据える姿勢の両方を身に着けてこれからの5ヶ月近くも研究を進めていきたいと深く思えるきっかけとなった。

■ 全体的に高度な研究を行っている班が多い印象を受けた。実験を行う班では、共通の器械や自作の機器を用意するという私達の研究との共通点があったので、また学習会で意見交換ができると良いと思った。今回の学習会を通して学んだことを自分たちの研究に活用していきたいと思った。

■ 自分のグループの課題研究の進捗具合がどのくらいか分かり、今後どのような見通しを持って進めていくと良いのか参考になることが多く、助かりました。実際の相手校とのミーティングで英語を話すと、伝わらないことが多く、自信がなくなってきていましたが、先生方の話を聞いて初心に戻って自分の英語力をあげて、自分の考えを相手に伝えたいという思いを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思いました。また、いろんなグループの進捗報告を聞いて、相手校とのミーティング以外のやりとりも欠かさず行なっていくと効率良く進められると思い、定期的にLINEで話したいです。

■ 同じ水が関連した研究を行っているグループの話だったため、同じ水質の調査でも測定する水や含まれる物質、それらから得るものの見方が自分たちにはないものですごく参考になりました。また、本会議でのお話ではどのグループでもうまくやっていくスキルというものの必要性、このプログラムで得られること、目指すべきものとして気づくことができ、今後研究でもそんなことを忘れずに取り組んでいきたいと思いました。

■ 他の人たちに負けないぞ!という気分になったし、学びも多かった。同じことで悩んでいる学校の存在も精神的な助けになった

■ 今回の学習会を通して、色々な視点に気づくことができました。スライドでも紹介されていましたが、本当にこのプログラムは知識等よりも積極性、統率力、コミュニケーションの方が重要だと言う事や英語の重要さなどにも気付かされました。海外の人とのチームで協力し、一つの巨大な研究テーマを決め、生物(私のグループの場合)の魅力をどんどん発見できるということに心から感謝しています。他のグループが頑張っていることでモチベーションをもらえ、「自分も頑張ろう」という自信ももらえました。今回はこんな素晴らしいプログラムに参加させてもらえて光栄です。

■ 他校の状況や研究テーマが知れてとても面白かったです。特に海外との研究において様々な問題が発生して、思うように進まないのは自分たちだけでないことが知れて少し安心しました。そんな中で実験を本格的に進めていたり、研究テーマを慎重に吟味したりしているグループのお話を聞いて、もっと頑張ろうと思えました。

■ 英語で話すことや意見を伝えることにかなり億劫になってしまっていたので、挑む姿勢と見据える姿勢の両方を身に着けてこれからの5ヶ月近くも研究を進めていきたいと深く思えるきっかけとなった。

■ 全体的に高度な研究を行っている班が多い印象を受けた。実験を行う班では、共通の器械や自作の機器を用意するという私達の研究との共通点があったので、また学習会で意見交換ができると良いと思った。今回の学習会を通して学んだことを自分たちの研究に活用していきたいと思った。

■ 自分のグループの課題研究の進捗具合がどのくらいか分かり、今後どのような見通しを持って進めていくと良いのか参考になることが多く、助かりました。実際の相手校とのミーティングで英語を話すと、伝わらないことが多く、自信がなくなってきていましたが、先生方の話を聞いて初心に戻って自分の英語力をあげて、自分の考えを相手に伝えたいという思いを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思いました。また、いろんなグループの進捗報告を聞いて、相手校とのミーティング以外のやりとりも欠かさず行なっていくと効率良く進められると思い、定期的にLINEで話したいです。

■ 本校の生徒達は、自分達が計画した予定通りにうまくいかず、どうしようと気持ちが落ち込んでいました。他校の取り組みの状況を知れて、他の学校生徒も自分達と似た壁にぶつかっているが頑張っていることを知れて、明日から再度共同研究を頑張ろうという気持ちが上がったようです。ありがとうございました。

■ この学習会があることで、長引いていたテーマ決めに関して区切りをつけることができました。研究テーマの共有も生徒たちにとっては視野を広げ意識を高めるために有効だと感じています。また、オンラインであることを活かして、広い会場で行うよりも、より効果的に視覚的補助を活かすことができる場であることを再認識できました。

■ 様々なテーマがあり興味深かったです。生徒たちは研究に興味を持って進めていますが、zoomでのコミュニケーションは未だ必要最低限の短時間交流にとどまってしまっているので、コミュニケーションの楽しさまでは実感できていないと思います。本日、他の日本チームの発表をお聞きし、刺激をもらったので、コミュニケーションを重視できるやり取りができればと思います。定期的にこういった会の開催は大変有り難く、毎回、前向きに取り組みたいとより思えるお話をして頂け、勉強になります。今後ともよろしくお願いします。