ニュース

最新のニュース

2025.03.20

2024年度卒業式・学位授与式が実施されました

2025年3月20日(木・祝)、大阪いばらきキャンパスにて2024年度卒業式が執り行われました。

政策科学部生では366名(政策科学専攻363名、CRPS専攻3名)のみなさんが卒業されました。

卒業生のみなさんの今後のご活躍を心より祈念しています。

2025.03.14

政策科学部3回生の丸岡広大さんと村口颯さんが第20回日本LCA学会研究発表会で学生優秀ポスター発表賞を受賞しました

2025.03.07

世界自然遺産 知床の自然情報誌「SEEDS」に政策科学部の実習が紹介されました

2025.01.23

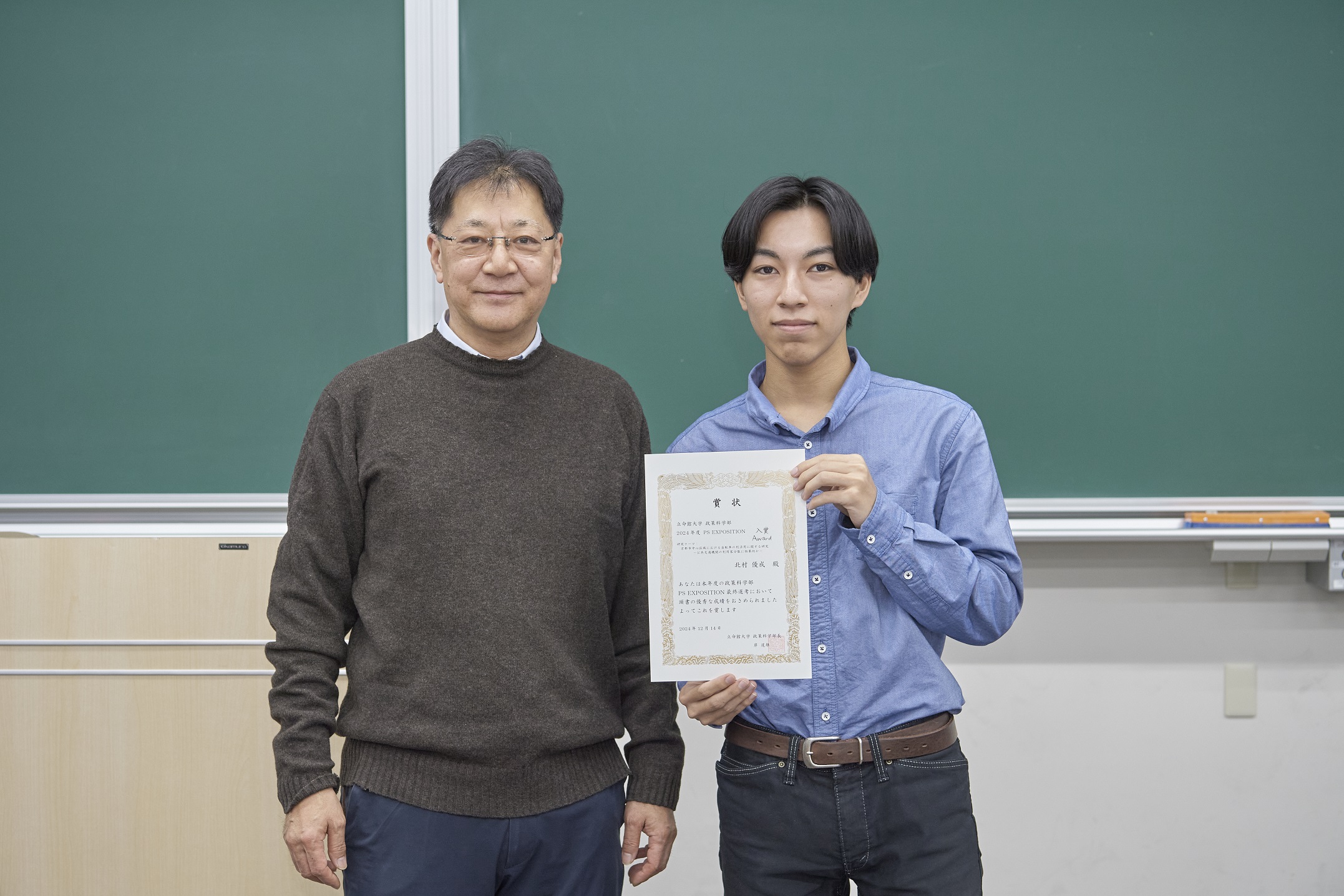

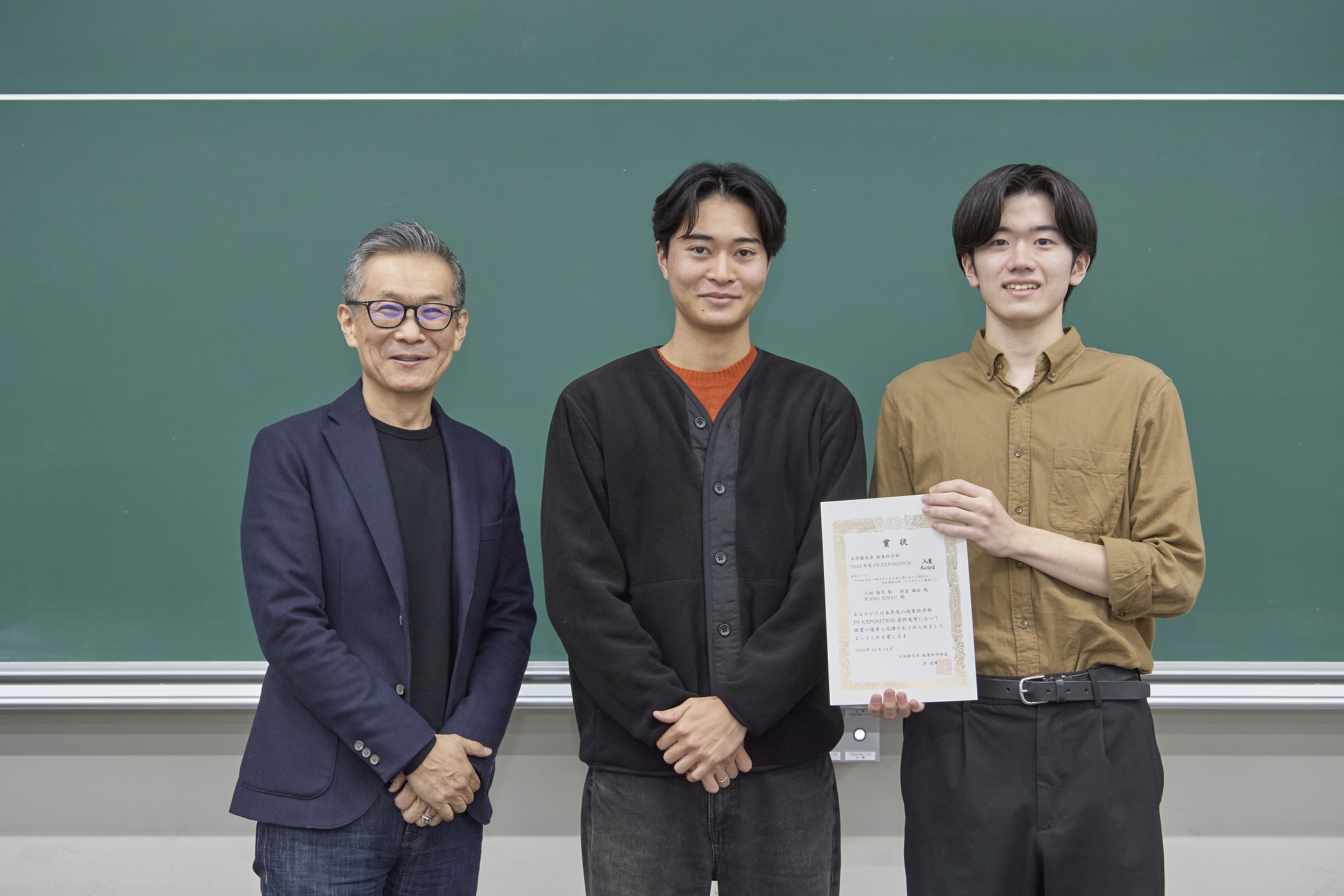

2024年度の「PSアカデミックフェスタ」は12月14日(土)に開催されました。

政策科学部では1回生から4回生までの4年間にわたり研究と発表を重ねる独自のカリキュラムを展開しています。

各学年の小集団授業で研究テーマを発見し、調査・研究を行い、その成果を発表するとともに、報告書や論文にまとめることを繰り返すことで、「問題を発見し、解決する」思考と能力、政策実践力を養うとともに、コニュニケーション力やプレゼンテーション能力など実社会で求められる力を鍛えます。

1~4回生それぞれの回生での発表大会を経て、勝ち上がったメンバーが年に1度、優れた研究成果を発表する場として開催しているのが全回生対象に開催している「PSアカデミックフェスタ」です。

今年も来賓として茨木市の福岡洋一市長にもご出席いただき、茨木市長賞の選考・授与にもご参加いただきました。質疑応答の時間には、質問もたくさんいただき、発表した学生にとっても、貴重な機会となりました。詳細は、Special ContentsのPS ACADEMIC FIESTAを参照してください。

当日のイベント運営は、学会学生委員会のメンバー、PMSG(Peer Mentor Support Group)のメンバーが担ってくれました。円滑なイベント運営への協力に感謝しています。

2024年度 PSアカデミック・フェスタ受賞テーマ(一部抜粋)

3・4回生「政策構想演習」「学士論文」CRPS専攻「Policy Seminar」最優秀賞

行動経済学のナッジ理論を活用した歩行者空間における左側通行習慣化の促進

2回生「研究実践フォーラム」最優秀プロジェクト

「ななめの関係で育む地域コミュニティ」~プレーパークが子どもに与える影響とは?~

1回生「プロジェクト入門」最優秀賞

母子世帯の貧困による子どもの社会的孤立対策としての社会的包摂

CRPS専攻1回生「Introduction to Academic Research」最優秀賞

Comparing the Outcomes of Informal Settlement Redevelopment Projects in Bangkok, Thailand

茨木市長賞

University Students’ E-waste Disposal and Recycling Behavior: A Cross-Cultural Study Using an Integrated Psychological Model

惜しくも2024年度「PSアカデミックフェスタ」に進出できなかった在学生のみなさん、2025年度から政策科学部に入学されるみなさんと2025年度「PSアカデミックフェスタ」でお会いできることを楽しみにしています。

2025.1.22

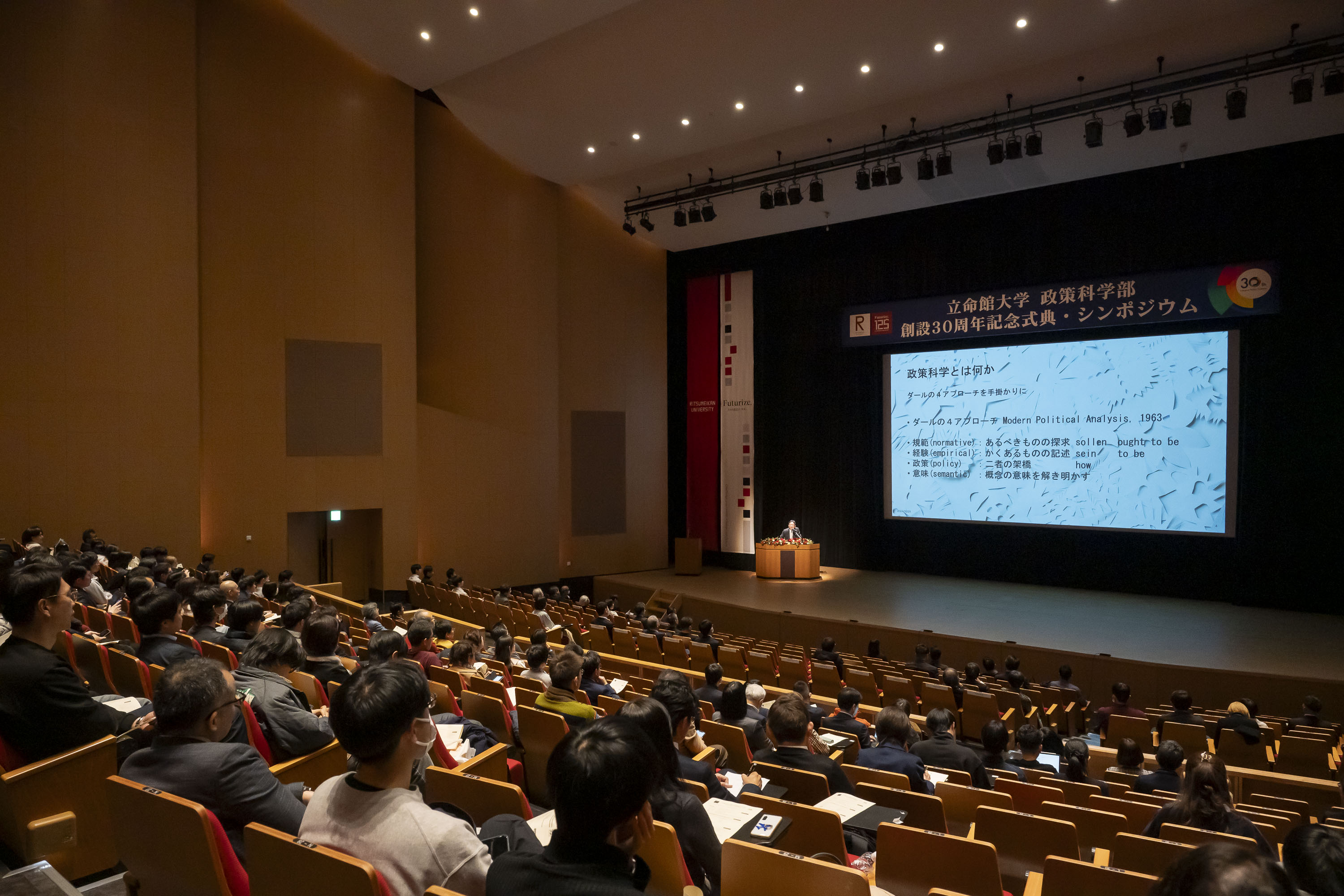

政策科学部創設30周年記念式典・シンポジウムが開催されました

岸道雄学部長

仲谷善雄総長

佐藤満特命教授

佐藤特命教授 スピーチの様子

福岡洋一茨木市長

村山皓名誉教授

隼田正洋さん

水谷智子さん

森裕之教授

シンポジウムの様子

森島朋三理事長

来場者には記念品が贈られました

式典後に開催された祝賀会には約150名が参加し、久しぶりの再会を喜ぶ声が多くの場で聞かれました。祝賀会の冒頭、川口清史元総長・元政策科学部長よりご祝辞をいただき、続いて見上崇洋元副総長・元政策科学部長より乾杯のご挨拶をいただきました。抽選会では、卒業生や政策科学部にゆかりのある企業から景品をご提供いただき、会場は大いに盛り上がりました。

川口清史元総長・元政策科学部長

見上崇洋元副総長・元政策科学部長

祝賀会の様子

ご提供いただいた景品

2025.1.12

平岡 和久教授 定年退職記念講義のご案内

- 日時:2025年1月31日(金) 5限 16:20~17:50

- 場所:立命館大学 大阪いばらきキャンパス H棟2階 H202教室

- テーマ:『地方財政研究を振り返って』

- 事前の申し込み不要

2025.1.12

周 瑋生教授 定年退職記念講義のご案内

- 日時:2025年1月20日(月) 3限 13:00~14:30

- 場所:立命館大学 大阪いばらきキャンパス A棟3階 AC330教室

- テーマ: 『物理工学から政策工学へ』

- 事前申し込み不要

2024.12.10

2回生「研究実践フォーラム」最終発表会が実施されました

12月2日に政策科学部は、2回生「研究実践フォーラム」合同授業において学生の最終発表会を実施しました。

研究実践フォーラムは政策科学部の問題解決型の教育方法(あるいはPBL教育方法)に基づいて2回生に開講する小集団演習科目で、研究グループ(通称:自主プロジェクト(学生の関心テーマに基づき編成するもの)と特定プロジェクト(教員が提案する国内外のもの))毎にテーマを設定し調査し研究を進め成果を取りまとめるチームワーク科目で、年末にプロジェクト研究成果発表会を行い研究成果報告書の提出を義務付けるものです。学生の研究成果発表会には、中間発表会と最終発表会を実施しています。いずれにおいても、教員が審査をするとともに論評し学生の研究の展開につなげる助言や指導を行っており、学生に学問的刺激が与えられ学びの成長につなげられるものとして高く評価されております。

今年度の中間発表会では、6優秀プロジェクト(4自主プロジェクトと2特定プロジェクト)が選出されました。4自主プロジェクトはLGBTQ教育プロジェクト、ジェンダープロジェクト、公共交通政策プロジェクトで、2特定プロジェクトはフィリピンプロジェクトとカナダプロジェクトです。12月2日に行われたのは最終発表会です。最終発表会は中間発表会により選出された前掲の6優秀プロジェクトから最優秀プロジェクトを選出するものです。結果、教育プロジェクトが今年度の最優秀プロジェクトとして選出されました。

なお、最優秀プロジェクトに選ばれた教育プロジェクトは、12月14日開催のアカデミックフェスタに進出します。当日の様子はまた後日HPに掲載される予定です。

2024.12.04

政策科学部日本人学生(PS生)と英語基準留学生(CRPS生)交流イベント(スポーツ交流会・言語交流会)を開催

スポーツ交流会(10月14日)

初めてだった昨年に続き、今年もスポーツ交流会が自治会メンバーの企画により、10月14日(月曜日)15時半~19時半でOICアリーナで実施されました。

4時間と長時間の企画でしたが、PS生から約30名、CRPS生を中心に留学生が約20名、計50名が参加して、バレーボールとバスケットボールを通して国際交流を深めました。

当日は、英語基準学生と日本語基準学生の混合チームを作り、日本語だけでなく英語やその他の言語での会話を通してスポーツを楽しみました。自治会が毎年行っている教学懇談会のアンケートでも国際交流を希望する学生は多いのですが、なかなか踏み出せない学生も多く、そういった多くの学生も、スポーツというイベントを通して、気軽に楽しく国際交流することが出来たようでした。

イベント終了時には、初対面だった学生同士も仲良くなり、お互いのSNSを交換をしている様子もたくさん見られました。

言語交流会(11月8日)

昨年に続き、今年も11月8日(金)15時半~19時半に自治会企画の言語交流会が実施されました。PS生から約25名、CRPS生を中心に留学生が約10名、計35名程度が参加しての言語交流会となりました。

当日は、紙でタワーを作成して高さを競う「ペーパータワーチャレンジ」や記憶力と反射神経を使う「なんじゃもんじゃ(カードゲーム)」、国際的な知識を問うクイズ大会を実施し、国際交流を深めました。

特に会話を必要とするペーパータワーチャレンジは、言語の壁を越えた協力が必要であることから、言語交流会の名にふさわしい言語を通した交流が楽しくできました。