ニュース

研究発信力を身につける

2026.02.12

政策科学部3回生山本さんが「動物倫理かいぎ」で発表を行いました

2026.01.14

2025年度の「PSアカデミックフェスタ」は12月13日(土)に開催されました。

政策科学部では1回生から4回生までの4年間にわたり研究と発表を重ねる独自のカリキュラムを展開しています。

各学年の小集団授業で研究テーマを発見し、調査・研究を行い、その成果を発表するとともに、報告書や論文にまとめることを繰り返すことで、「問題を発見し、解決する」思考と能力、政策実践力を養うとともに、コニュニケーション力やプレゼンテーション能力など実社会で求められる力を鍛えます。

1~4回生それぞれの回生での発表大会を経て、勝ち上がったメンバーが年に1度、優れた研究成果を発表する場として開催しているのが全回生対象に開催している「PSアカデミックフェスタ」です。

今年も来賓として茨木市の福岡洋一市長にもご出席いただき、茨木市長賞の選考・授与にもご参加いただきました。表彰式では、茨木市の現状や市政の立場から講評もいただき、発表した学生にとっては貴重な機会となりました。詳細は、Special ContentsのPS ACADEMIC FIESTAを参照してください。

当日のイベント運営は、学会学生委員会のメンバー、PMSG(Peer Mentor Support Group)のメンバーが担ってくれました。円滑なイベント運営への協力に感謝しています。

2025年度 PSアカデミック・フェスタ受賞テーマ(一部抜粋)

3・4回生「政策構想演習」「学士論文」CRPS専攻「Policy Seminar」最優秀賞

日本における養育費確保の現状と課題および対応策の研究

~協議離婚に焦点を当てて~

2回生「研究実践フォーラム」最優秀プロジェクト

Earthquake Preparedness for Vulnerable People in Khlong Toei:

Community Intervention Using Gaming Simulation

1回生「プロジェクト入門」最優秀賞

SNS時代における公共放送の選挙報道フレーミングが政治意識に与える影響

CRPS専攻1回生「Introduction to Academic Research」最優秀賞

Analyzing Place Attachment in Kloeng Toey Residents: Challenging the Relevance of Relocation Policies

茨木市長賞

Exploring The Challenges of Women Migrant Care Workers from Myanmar: The Japanese Context

惜しくも2025年度「PSアカデミックフェスタ」に進出できなかった在学生のみなさん、2026年度から政策科学部に入学されるみなさんと2026年度「PSアカデミックフェスタ」でお会いできることを楽しみにしています。

2025.11.13

2025年度 PSアカデミック・フェスタ開催について

政策科学部では、1回生から4回生までの4年間にわたり研究と発表を重ねる独自のカリキュラムを展開しています。各学年ごとに研究テーマを発見し、調査・研究を行い、その成果を発表するとともに、報告書や論文にまとめることを繰り返すことで、「問題を発見し、解決する」思考と能力、政策実践力を養うとともに、コニュニケーション力やプレゼンテーション能力など実社会で求められる力を鍛えます。

1~4回生の優れた研究成果を発表する場として、年に1度開催しているのが「PSアカデミック・フェスタ」です。今年は、以下の日程で、茨木市の後援を受け、PSアカデミック・フェスタを開催いたします。市民の皆さまもぜひお気軽にご来場・ご観覧ください。

日程: 2025年12 月13日(土)13:00~16:30(予定)

場所: 大阪いばらきキャンパス A棟1階 AC130教室

出場者: PSエキスポ2次予選通過者7人・グループ(3・4回生)

各コンペティション最優秀者(1・2回生)

流れ: 来賓紹介・開会挨拶、学生発表、表彰式、講評・閉会挨拶

備考: 入退場は自由ですが、学生の発表中は静かに入退場いただきますようお願いいたします。当日は、入試広報のため、カメラマンによる写真撮影が入る予定です。あらかじめご了承ください

2025.03.14

政策科学部3回生の丸岡広大さんと村口颯さんが第20回日本LCA学会研究発表会で学生優秀ポスター発表賞を受賞しました

2025.01.23

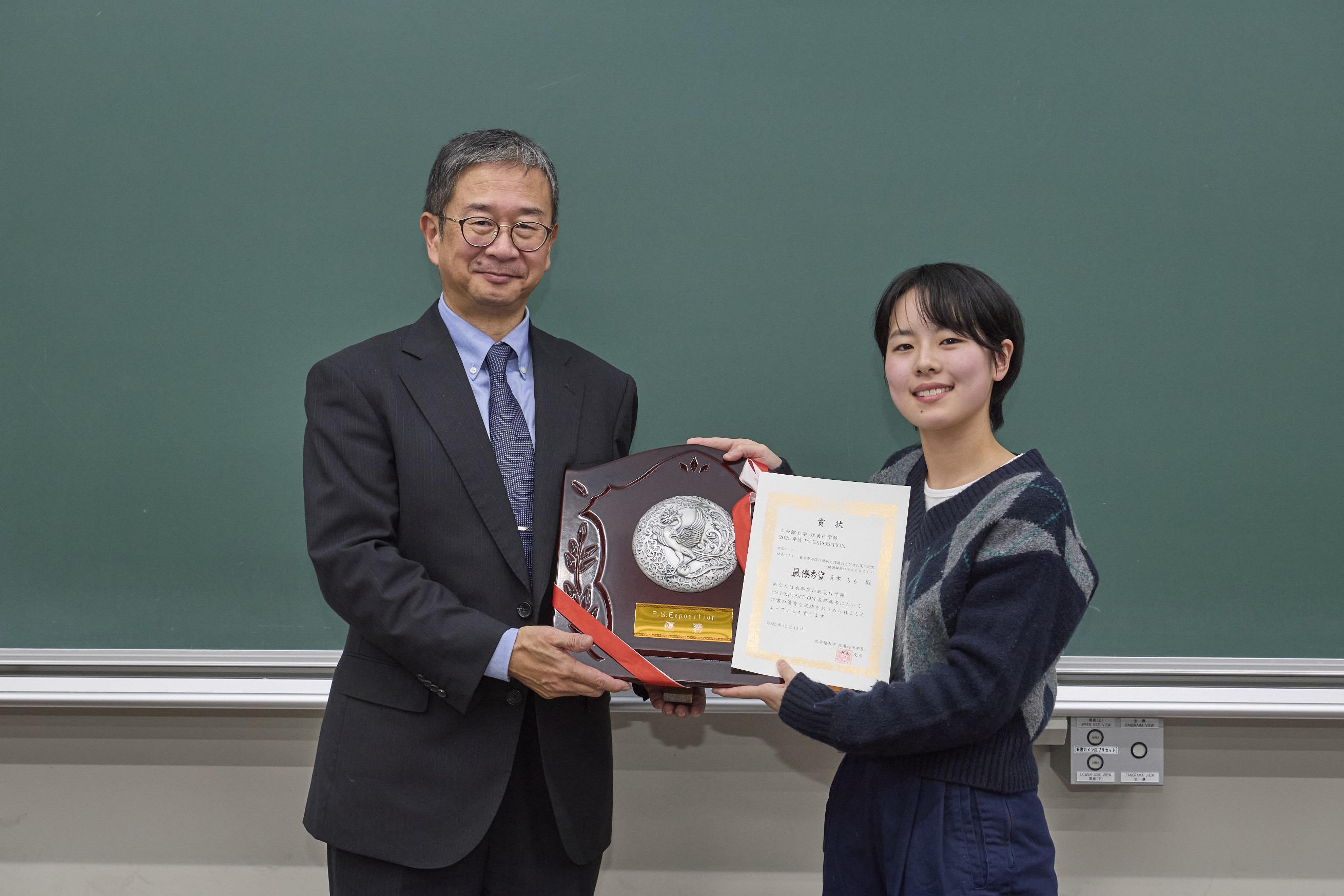

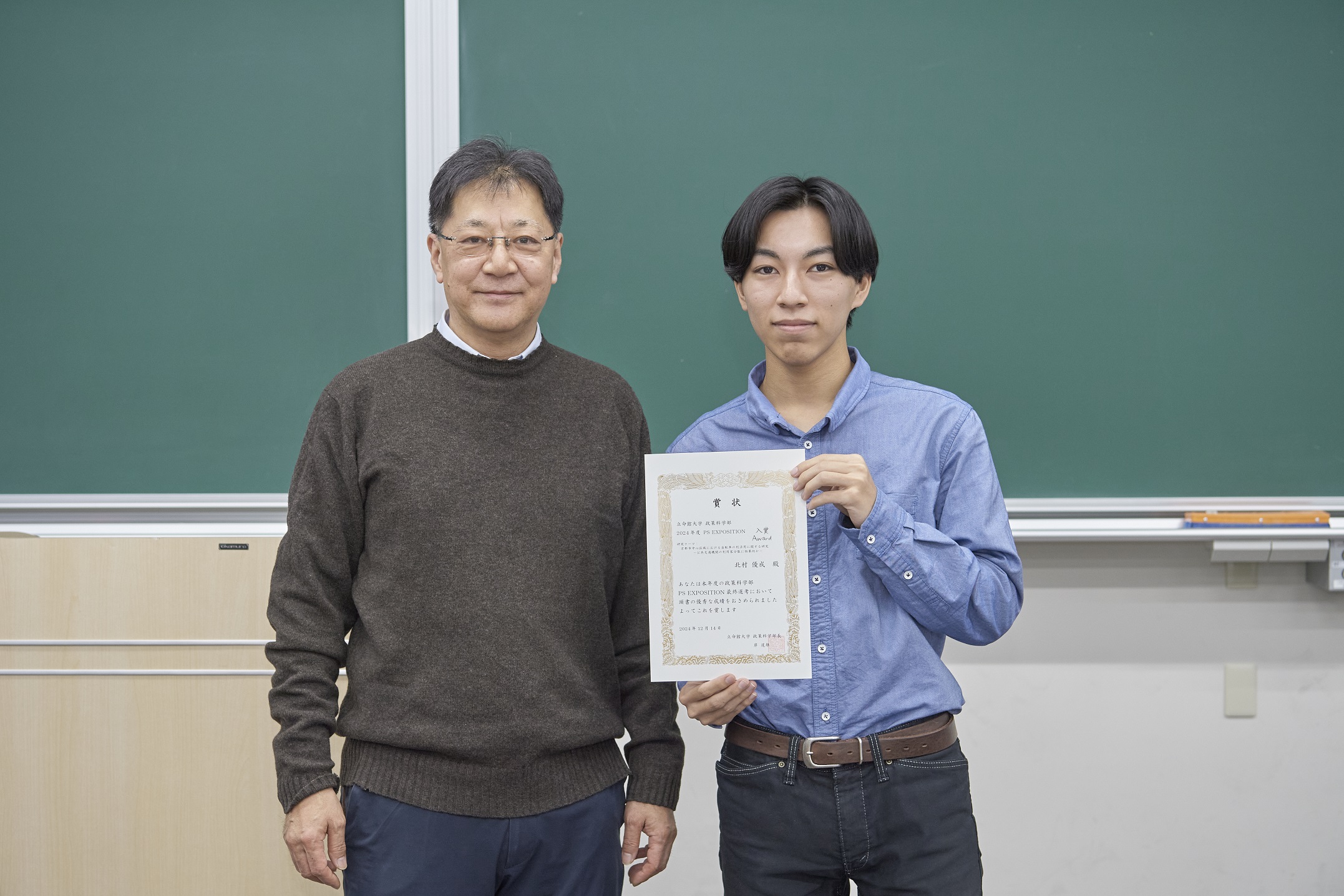

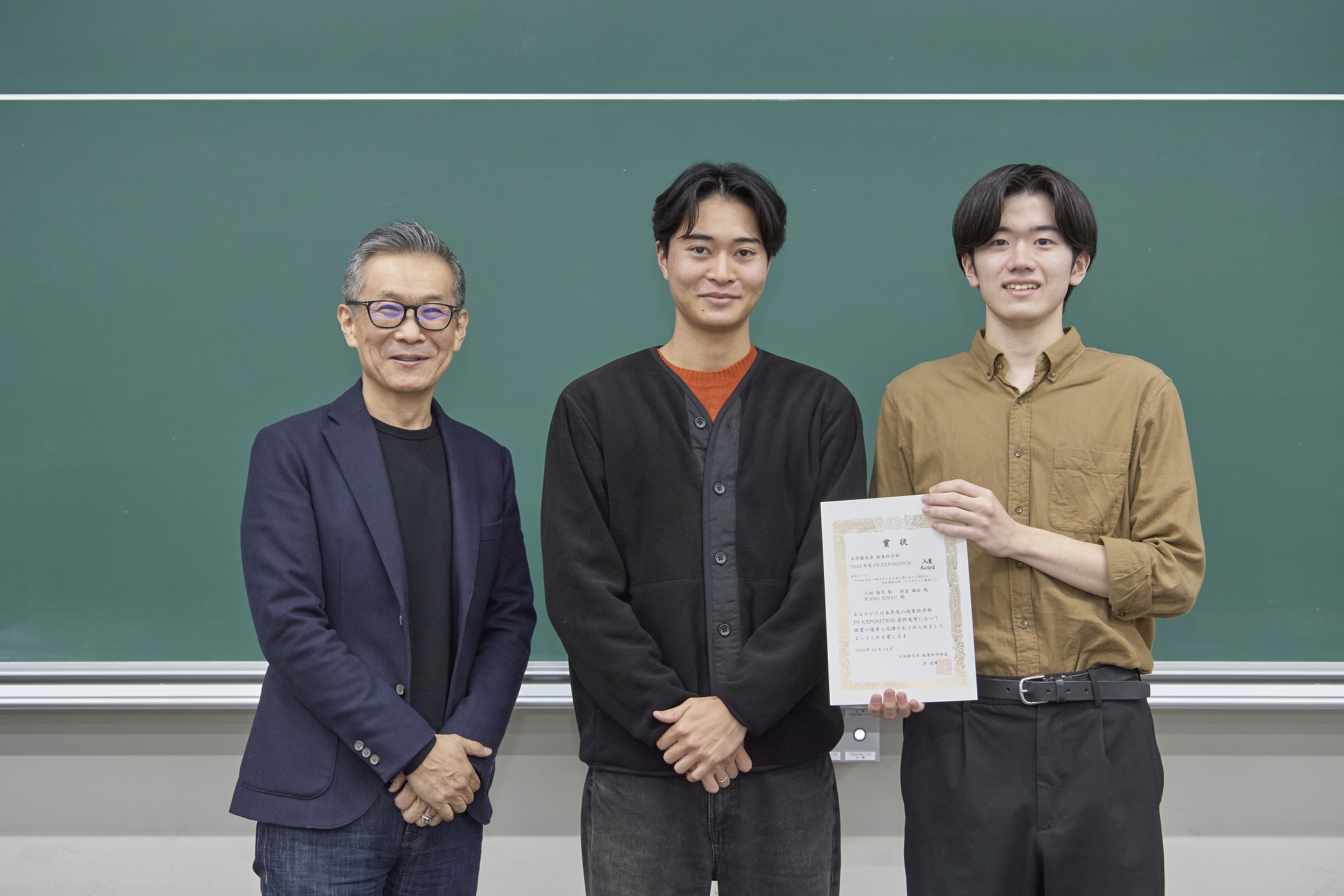

2024年度の「PSアカデミックフェスタ」は12月14日(土)に開催されました。

政策科学部では1回生から4回生までの4年間にわたり研究と発表を重ねる独自のカリキュラムを展開しています。

各学年の小集団授業で研究テーマを発見し、調査・研究を行い、その成果を発表するとともに、報告書や論文にまとめることを繰り返すことで、「問題を発見し、解決する」思考と能力、政策実践力を養うとともに、コニュニケーション力やプレゼンテーション能力など実社会で求められる力を鍛えます。

1~4回生それぞれの回生での発表大会を経て、勝ち上がったメンバーが年に1度、優れた研究成果を発表する場として開催しているのが全回生対象に開催している「PSアカデミックフェスタ」です。

今年も来賓として茨木市の福岡洋一市長にもご出席いただき、茨木市長賞の選考・授与にもご参加いただきました。質疑応答の時間には、質問もたくさんいただき、発表した学生にとっても、貴重な機会となりました。詳細は、Special ContentsのPS ACADEMIC FIESTAを参照してください。

当日のイベント運営は、学会学生委員会のメンバー、PMSG(Peer Mentor Support Group)のメンバーが担ってくれました。円滑なイベント運営への協力に感謝しています。

2024年度 PSアカデミック・フェスタ受賞テーマ(一部抜粋)

3・4回生「政策構想演習」「学士論文」CRPS専攻「Policy Seminar」最優秀賞

行動経済学のナッジ理論を活用した歩行者空間における左側通行習慣化の促進

2回生「研究実践フォーラム」最優秀プロジェクト

「ななめの関係で育む地域コミュニティ」~プレーパークが子どもに与える影響とは?~

1回生「プロジェクト入門」最優秀賞

母子世帯の貧困による子どもの社会的孤立対策としての社会的包摂

CRPS専攻1回生「Introduction to Academic Research」最優秀賞

Comparing the Outcomes of Informal Settlement Redevelopment Projects in Bangkok, Thailand

茨木市長賞

University Students’ E-waste Disposal and Recycling Behavior: A Cross-Cultural Study Using an Integrated Psychological Model

惜しくも2024年度「PSアカデミックフェスタ」に進出できなかった在学生のみなさん、2025年度から政策科学部に入学されるみなさんと2025年度「PSアカデミックフェスタ」でお会いできることを楽しみにしています。

2024.12.10

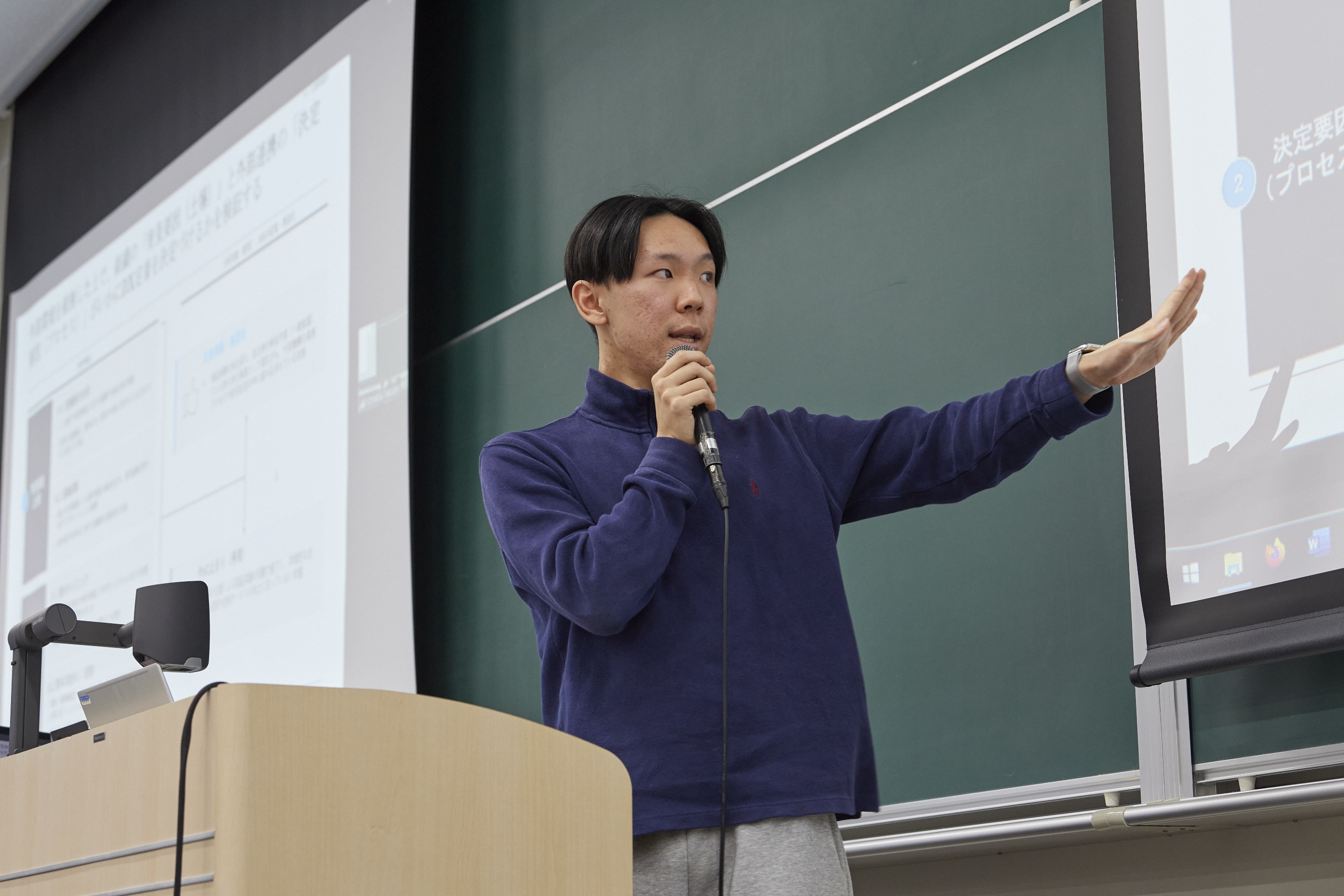

2回生「研究実践フォーラム」最終発表会が実施されました

12月2日に政策科学部は、2回生「研究実践フォーラム」合同授業において学生の最終発表会を実施しました。

研究実践フォーラムは政策科学部の問題解決型の教育方法(あるいはPBL教育方法)に基づいて2回生に開講する小集団演習科目で、研究グループ(通称:自主プロジェクト(学生の関心テーマに基づき編成するもの)と特定プロジェクト(教員が提案する国内外のもの))毎にテーマを設定し調査し研究を進め成果を取りまとめるチームワーク科目で、年末にプロジェクト研究成果発表会を行い研究成果報告書の提出を義務付けるものです。学生の研究成果発表会には、中間発表会と最終発表会を実施しています。いずれにおいても、教員が審査をするとともに論評し学生の研究の展開につなげる助言や指導を行っており、学生に学問的刺激が与えられ学びの成長につなげられるものとして高く評価されております。

今年度の中間発表会では、6優秀プロジェクト(4自主プロジェクトと2特定プロジェクト)が選出されました。4自主プロジェクトはLGBTQ教育プロジェクト、ジェンダープロジェクト、公共交通政策プロジェクトで、2特定プロジェクトはフィリピンプロジェクトとカナダプロジェクトです。12月2日に行われたのは最終発表会です。最終発表会は中間発表会により選出された前掲の6優秀プロジェクトから最優秀プロジェクトを選出するものです。結果、教育プロジェクトが今年度の最優秀プロジェクトとして選出されました。

なお、最優秀プロジェクトに選ばれた教育プロジェクトは、12月14日開催のアカデミックフェスタに進出します。当日の様子はまた後日HPに掲載される予定です。

2021.06.09

上久保ゼミと香港中文大学日本研究学科が共同でワークショップを開催

2021年5月22日、立命館大学政策科学部上久保ゼミと香港中文大学日本研究学科の共同で、ワークショップを開催いたしました。ワークショップは"Workplace culture in Japan and Hong Kong(日本と香港の職場文化)"という議題で行われ、香港と日本双方の職場文化や就職活動の様子について、プレゼンテーション形式でお互いに紹介し、意見交換などを行いました。交流は双方から意見や質問が多くなされるという活発な様子で、お互いに学ぶものの多い交流にできたと思います。「緊急事態宣言」で以前のような自由な活動が制限されている時に、このような海外との学術交流の機会を持てて、とても意義あるものとなりました。

2021.01.22

チュラロンコン大学建築研究科と第3回国際共同ワークショップ(オンライン)を開催

政策科学部開講科目「研究実践フォーラム(タイ・プロジェクト)」では、毎年、夏期休暇にタイを訪問し、国際共同ワークショップを開催してきました。そこでは、現地の大学教員・実務家からの講義の受講や、研究目的・仮説を設定した上でのフィールドワークなどを行ってきました。2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い訪問はできませんでしたが、オンラインによる第3回国際共同ワークショップ(2020年11月16日、11月23日、11月30日、12月21日の4日間、各90分)を開催しました。

本ワークショップでは、主にタイ・プロジェクトの学生が関心を持っている2つのテーマである、スラムにおけるゴミのリサイクルを通じたコミュニティ開発や、スラムに居住する子どもの中等教育の進学率向上などについて、タイ人の大学教員や実務家による講義を受けるとともに、最終研究発表を行い、フィードバックをいただきました。渡航できない状況ではありましたが、学生はタイにおける最新の知見について学ぶとともに、フィードバックを踏まえた更なる研究発展につなげる良い機会となりました。

本ワークショップはチュラロンコン大学建築研究科の教員によるご協力を受けて実施できたものであり、この場を借りて御礼申し上げます。

講義の様子:

タイにおける低所得者層の住宅問題

講義の様子:

タイで最も大きなスラムである

クロントイスラムにおけるコミュニティ開発

講義後の質疑応答の様子

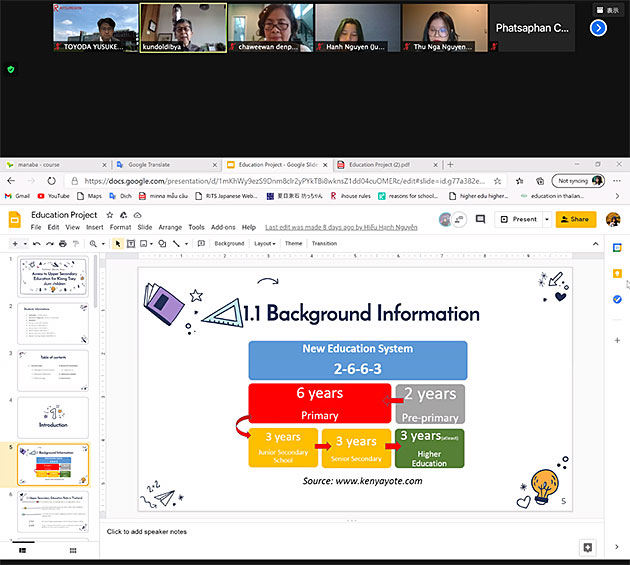

最終発表の様子:

スラムに居住する子どもの

中等教育の進学率向上

最終発表の様子:

スラムにおけるゴミのリサイクルを

通じたコミュニティ開発

ワークショップ終了後の集合写真

2019.12.23

第15回京都から発信する政策研究交流大会にて政策科学部の学生が京都府知事賞を受賞しました。

2019年12月15日(日)に龍谷大学にて第15回京都から発信する政策研究交流大会が開催され、政策科学部3回生の白神幹也・西岡千鶴・宮原一輝の3名(高村学人ゼミA班)の共同発表が京都府知事賞を受賞しました。

この大会は、政策系の学部や大学院で政策研究を行っている学生・院生が大学やゼミの枠を超えて、都市が抱える問題を解決するための政策について研究発表を行う大会です。

3名は、「入会共有林の権利保全と移住者の受け入れ・包摂の両立について ー京都府美山町の調査から」というポスター発表を行い、最優秀賞である京都府知事賞を受賞しました。

受賞者のコメント

このような賞を頂けたこと、とても驚きました。美山町で夏に行った調査で訪問先の皆様が温かく接してしてくださり、現地の状況を理解する手懸かりを与えてくれたことに感謝します。先生からのアドバイスに基づき、チーム内で率直な意見交換を重ねていったので、当日は、自分たちでも納得のいく発表ができました。受賞できたこと嬉しく思います。

2018.08.30

「モンゴルの外交政策」と「ドローンによる空のイノベーション」合同オープンリサーチを開催

2018年5月31日、モンゴル国立大学国際行政学部長であるバットルガ・スヒー教授および立命館アジア太平洋大学の銭学鵬准教授を大阪茨木キャンパス(OIC)にお招きし、宮脇研究室と周研究室主催、立命館サステナビリティ学研究センターと立命館大学地域情報研究所共催のオープンリサーチが開催されました。バットルガ教授は「モンゴルの外交政策」(第一部)、銭准教授は「空のイノベーションとサステナビリティ―ドローン産業の未来」(第二部)というタイトルでご報告されました。

第一部においては、モンゴルの内政、外交政策について報告が行われました。前半はモンゴルの外交政策に関して、後半は長年同教授が研究の対象とされてきたモンゴルにおけるイスラーム復興運動の現状について報告がなされました。

モンゴルの外交は、隣国である中国およびロシアとのバランスの取れた外交関係を築くことを基本方針としています。中国、ロシア両国に過度に依存することなく、日本、米国、そして欧州諸国はもちろん、ASEAN地域フォーラム(ARF)への参加、欧州安全保障協力機構(OSCE)への加盟に見られるように、「第三の隣国」関係を発展させることがモンゴルの外交政策の基礎をなしています。

モンゴルは人口、318万人のうち、95%をモンゴル民族が占めますが、ウランバートルから西方に1300km離れた場所にあるバヤウルンキー県には約10万人のカザフ民族が暮らしています。彼らはイスラーム教を信仰しており、街中には多くのモスクが見られるといいます。バットルガ教授は、近年、同地域でイスラーム儀礼の実践面をめぐり、世代間で解釈のずれが生じてきていることを強調されました。これまでバヤウルンキー県のカザフ民族は、地域独自の解釈に基づいたイスラーム儀礼を実践してきました。しかしながら、近年、中央アジアなどの地域に留学する若者が増え、そこからイスラームの儀礼、作法を持ち帰った若者がバヤウルンキーの伝統的解釈に異論を唱えるなど、現地では再編の動きが見られてきているといいます。

同教授のご報告は示唆に富み、普段の報道ではわかりにくいモンゴルの内政、外交両面にわたる現状を深く掘り下げるものであり、モンゴルの特殊な文化、地理性と内政や外交政策の関係について深く考える貴重な機会となりました。

バットルガ・スヒー教授

バットルガ・スヒー教授

第二部では、銭学鵬准教授に、ドローン産業に関する最新の研究動向についてご紹介頂きました。

近年、小型無人航空機(ドローン)産業は、最も注目されているイノベーション分野の一つとして成長し、多くの産業と社会に変化をもたらしています。さらに、Society5.0の実現に向けた人間中心のスマート社会に向け、ドローンは今後の移動革命の実現およびデータ利活用の推進に中心的な役割を担おうとしています。特に、グローバル・サプライ・チェーンの物流・商流・情報流の三つの側面において、地方創生の糸口として、地方自治体が積極的にドローンを取り入れ、ドローン特区も設立されることにより、あらたな情報流とサービスが見込まれます。一方、ドローンが直近5年間で急速に発展し、技術のみならず、法規制などソフト面の課題も浮上しました。サステナビリティへのトランジションはイノベーションに左右されるため、ドローン普及に対する各国・各地域・企業組織の対応は、まさにイノベーションの研究にとって貴重な国際的対象事案とも言えます。

現在、ドローンは最新の技術として様々な分野(農業、観光、捜査、測量、スポーツ、新聞報道など)で応用されています。しかし同時に、ドローンの応用は安全と法規制などの課題に直面しています。銭教授は立命館アジア太平洋大学ドローン研究会の副会長として、ドローン産業発展の方向性やドローンソリューションに関する研究を着実に進めており、ドローンをどのように安全で合法的かつ有効的に利用できるかについて、参加した院生たちに重要で大きな政策課題を提起することとなりました。

銭准教授講演中

銭准教授講演中