デジタル人文学クロスメジャーの特長

PERSONAL

赤間 亮 教授

- 研究分野

-

- 文化資源アーカイブ

- アート・ドキュメンテーション

- 日本文化・表象研究

AIやビックデータなどの情報技術で

「人文学」の新たな価値を生み出す

2020年度から立命館大学文学部に新たに設置される、専攻横断型の科目群「クロスメジャー」では、「京都学」と「デジタル人文学」の2つを柱においてカリキュラムを編成しています。

世の中全体のデジタル情報化が急ピッチで進み、私たちの暮らしを変えつつあるなかで、多くの大学の文学部では、いまも旧来のアナログ的教育が行われています。

IoTやビッグデータ、AIなどの新しい技術は、これからさらに他分野で応用されていくでしょう。そうした時代に重要となるのは、「人文学とデジタル技術の双方に精通し、融合させ新しい価値を生み出す人材」に他なりません。

新たなデジタル人文学の一例として、私の研究では、江戸時代から明治期にかけて作成された、世界に散らばる日本美術品や工芸品のデジタルアーカイブを行っています。たとえば、浮世絵の場合、55万件以上の作品がデータベースに格納され、それらは、インターネット上で自由に利用できるようにしています。作者、描かれた事物や人物、イベント、場所、特徴などがタグ付けされ、目的に応じて瞬時に該当する作品を検索することができます。

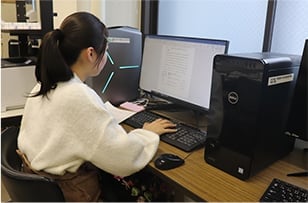

高精度スキャンで取り込んだ画像データは、高倍率で拡大しても作品の細部までを視認できます。これにより、研究者は美術品や工芸品が保管されている場所まで足を運ばなくても、パソコン一つあれば調査研究することが可能となりました。こうした研究資源のデジタルアーカイブは、大規模に集積され、その収載数の臨界点を超えたとたんに、大きな力を発揮することになり、その分野の専門家以外の利用が拡大することで、専門性を超えて、あるいは地域を超えてさまざまな用途に活用され始めます。人文知をデジタル技術と結びつけることで、その知の可能性は無限大に広がるのです。

クロスメジャーの授業では、地理情報システムを活用して古地図を現在の地図に重ね合わせたり、VRやAR技術を用いてバーチャルな空間を構築したり、ビッグデータの処理や膨大なテキストを分析するテキストマイニングの技術など、従来の大学では理系学部で教えられてきた内容を身につけることが可能です。また、そのような技術を応用して発見した人文知を、デジタル空間で効果的に発信する実践研究もできます。本学部を志望する高校生の皆さんには、そうした技術をどのような人文知と組み合わせれば、今まで存在しなかった価値が生まれるか、我々が想像もできない斬新なアイディアをもたらしてくれることを期待しています。

デジタル人文学 研究活動事例

デジタル人文学の学びの流れ

1回生

デジタル人文学入門

デジタル人文学概論

学域での学び

入門・概論を通して、人文学分野にデジタル技術がもたらす新しい学術分野の動向を、国内外の具体的な事例をとりあげながら紹介し、またそれらが、どのような背景で生まれ、どのように社会や学問を革新していくのかを講義します。

1回生11月頃 クロスメジャーの募集

※全学域の1回生が申請できます。

2回生

演習科目

専攻での学び

人文学研究に活用するためのコンピュータグラフィックス技術、地理情報システム(GIS)の基本技術や使い⽅、テキスト検索ソフトやテキストマイニングソフトを使った情報処理などの基礎を演習形式で学びます。

3回生

演習科目、

専門演習 I・Ⅱ

専攻での学び

各人文学分野の日本語のテキスト情報を題材にしたテキストマイニングソフトによる処理方法、文化財のデジタル・アーカイブ技術、地理情報システム(GIS)の応⽤技術や使い方、コンピュータグラフィックス技術、データベース構築などを発展的学びます。

4回生

専門演習Ⅲ・Ⅳ

卒業論文

専攻での学び

学域・専攻で培った人文学各分野の「知」とデジタル人文学クロスメジャーで学んだ情報技術の「知」を融合させ、集大成である卒業論文を執筆します。

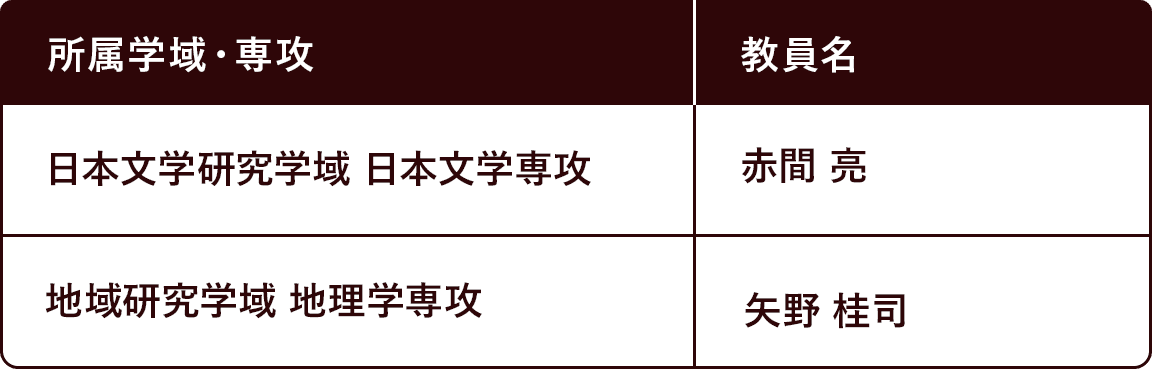

デジタル⼈⽂学クロスメジャー担当体制