8つの学域

国際コミュニケーション学域

国際コミュニケーション学域

INTERNATIONAL STUDIES AND ENGLISH COMMUNICATION PROGRAM

英語圏地域の文化を学び、

英語の多様性と奥深さを極める

国際共通語としての英語学習を軸とし、英語圏の地域と文化、国際言語としての英語や教育について広く学ぶことができます。英語圏の文化と言語に関する諸科目や、それらと連携した学術英語(EAP、English for academic purposes)科目、英語で開講される専門科目や長期・短期の留学プログラムなどを通して、学びの集大成である卒業論文を英語で執筆できる運用能力を育てるカリキュラムを提供します。

実践的な英語運用能力に加え、グローバル化時代を牽引する、批判的な思考力を備えた人材の育成を目指します。中学校・高等学校の英語教員免許を取得しやすいカリキュラム編成も魅力のひとつです。

人間が生まれながらに備えている「ことば」の知識を探る

例えば、「湯豆腐」という複合名詞を読んでみましょう。

「湯豆腐」は、それぞれ単独の名詞の時は、「湯(ゆ)」、「豆腐(とうふ)」と発音しますが、二つが組み合わさると、「湯豆腐(ゆどうふ)」と、二つ目の名詞の頭が濁音になります。一方で、「花束(はなたば)」のように、「花(はな)」と「束(たば)」という二つの名詞が組み合わさっても、濁音にならない複合名詞もあります。

※ この音韻現象を「連濁」と言います。窪薗晴夫(著)『日本語の音声』(岩波書店)に連濁についての詳しい記述が載っています。

また日本語では、「太郎はリンゴを昨日食べた」というように、通常は動詞が文末にくるため、「太郎は食べた昨日リンゴを」とは言いません。

私たちは、こうした母語に対する無意識の知識を有しています。また、子どもは言語の仕組みや文法を意識的に教わったわけではないのに、いつの間にか第一言語を獲得し、長い複雑な文でも話したり、理解することができるようになります。生まれてからわずか数年という驚くべきスピードで、人はどうやって言語に関する複雑な知識体系を身につけるのでしょうか。

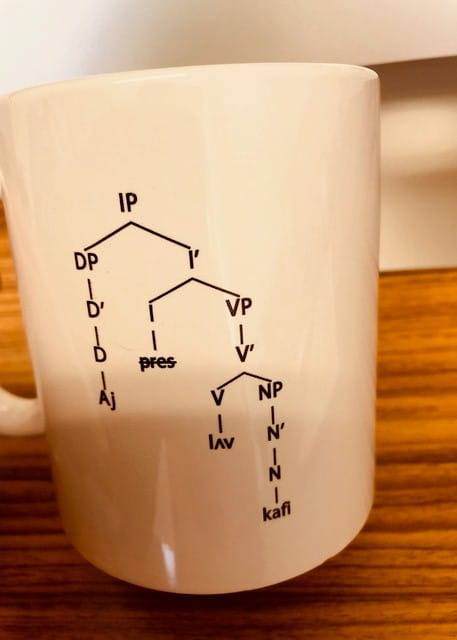

アメリカの言語学者チョムスキーは、「人間は生まれながらにして、言語に関する知識を持っている」と考え、「生成文法」という理論を提唱しました。言語脳科学者の酒井邦嘉氏によれば「鳥が空を飛べるように」、あるいは、スティーブン・ピンカーの言葉を借りれば「クモが本能で巣を作る」のと同じように、すべての人は言語の知識を生得的に備えているというのです。私はこの「生成文法」理論に基づいて、言語の仕組みや文法体系を研究しています。

世界には6千とも7千ともいわれる言語があると言われますが、私たちはそれらのどの言語も母語として獲得する環境に置かれれば獲得できる訳ですから、それらの多様な言語に共通する普遍的な原理があるはずです。その人間に備わっている言語の知識体系を明らかにすることが、生成文法の目標の一つです。

現在、注目しているのが、「が」格といわれる格助詞です。日本語の格助詞は不思議で、例えば「太郎はリンゴを食べられる」と同じ意味で、「太郎はリンゴが食べられる」と言うこともできます。その一方で、「太郎はリンゴが食べた」とは言いません。

杉村 美奈