卒業生からのメッセージ

文学部での学びが社会でどのように活かされているかを、卒業生からのメッセージを通じて紹介します。

2024

その他ゼミで、幅広い分野を横断して研究する可能性と自分の着眼点を信じて形にする楽しさを知った。

- 現代東アジア言語文化専攻 2019年卒業

愛知大学国際中国学研究センター(ICCS)研究員

中学生の頃から中国語圏や韓国などアジアの映画が好きでした。この専攻を選んだのも、今まさに動いている現代のアジアを、言語圏を跨いで広く学ぶ点に大きな魅力を感じたからです。

大学での4年間は、本当に楽しく充実していました。専攻の授業・ゼミでは、政治・経済・文化といった多分野の視点を織り交ぜて学べたことで、地域・時代を超えた東アジアのつながりについて新たな視点を得られましたし、比較文学の授業は、コメントシートに授業の感想や取り上げてほしいことを書くと、次の授業ではそのテーマから話を広げてくださるという刺激的なものでした。現代的なテーマも、過去からのつながりを踏まえた学術的な授業内容に展開していただけたことは、私の研究者としての基盤を作ってくれた大きな経験でした。

二回生の夏休みに広西師範大学への現地研修に参加し、水墨画の体験をしているところ

二回生の夏休みに広西師範大学への現地研修に参加し、水墨画の体験をしているところ

入学後に学習を始めた中国語も、多様な外国語プログラムのおかげで、在学中に最高級のHSK6級まで取得することができました。長期休暇のたびに、上海・北京・広州・香港・広西、さらには少数民族地域に滞在する現地研修に参加。台湾大学への長期留学では外国人の最上級クラスに入り、世界のさまざまな国から来た華人をふくむ留学生と交流できたことも良い学びとなりました。

卒業論文では、日本の雑誌『BRUTUS』の台湾特集号が、日本と台湾のSNS上で議論の的になった事象を分析しました。表紙の写真が今の台湾を表現するのにふさわしいか否かという議論でした。文化、歴史、政治、経済などさまざまな分野に関わる、しかも最新動向を扱うチャレンジングなテーマでしたが、先生方からは面白い着眼点だと評価していただき、研究としてしっかりした根を張ったものになるよう指導してくださいました。

台湾留学中に、東日本大震災以降続けられてきた在台日本人主催による文化交流イベントでボランティアをしているところ

台湾留学中に、東日本大震災以降続けられてきた在台日本人主催による文化交流イベントでボランティアをしているところ

今、私は現代中国語圏研究の国際的研究拠点で研究を続けています。大学卒業後、名古屋大学で博士前期・後期課程を修了してこの職に就きました。さまざまな観点からの研究者が集まる中、私は、台湾と日本の映画や小説を題材に、冷戦期の東アジアの地域同士の関係を研究しています。地域の関係を見るには、政治、経済、文化などさまざまなアプローチの方法がありますが、私はそれらすべてを「バナナ」を通して見ていこうと考え、バナナが登場するこれらの作品を研究対象としました。バナナは身近な食べ物ですが、安価に手に入るようになった背景には、国際的な政治や経済の大きな動きがあります。加えて、日本による植民地支配からその後の国際社会の動きまで、台湾を取り巻く冷戦期の激しい変化の中で、ひとりの人間が何を考え、どんな行動を選んだのかという個人の物語も一緒に見ることで、数字や公的な資料だけでは見えてこなかった、20世紀東アジアの地域関係を明らかにしたいと考えています。

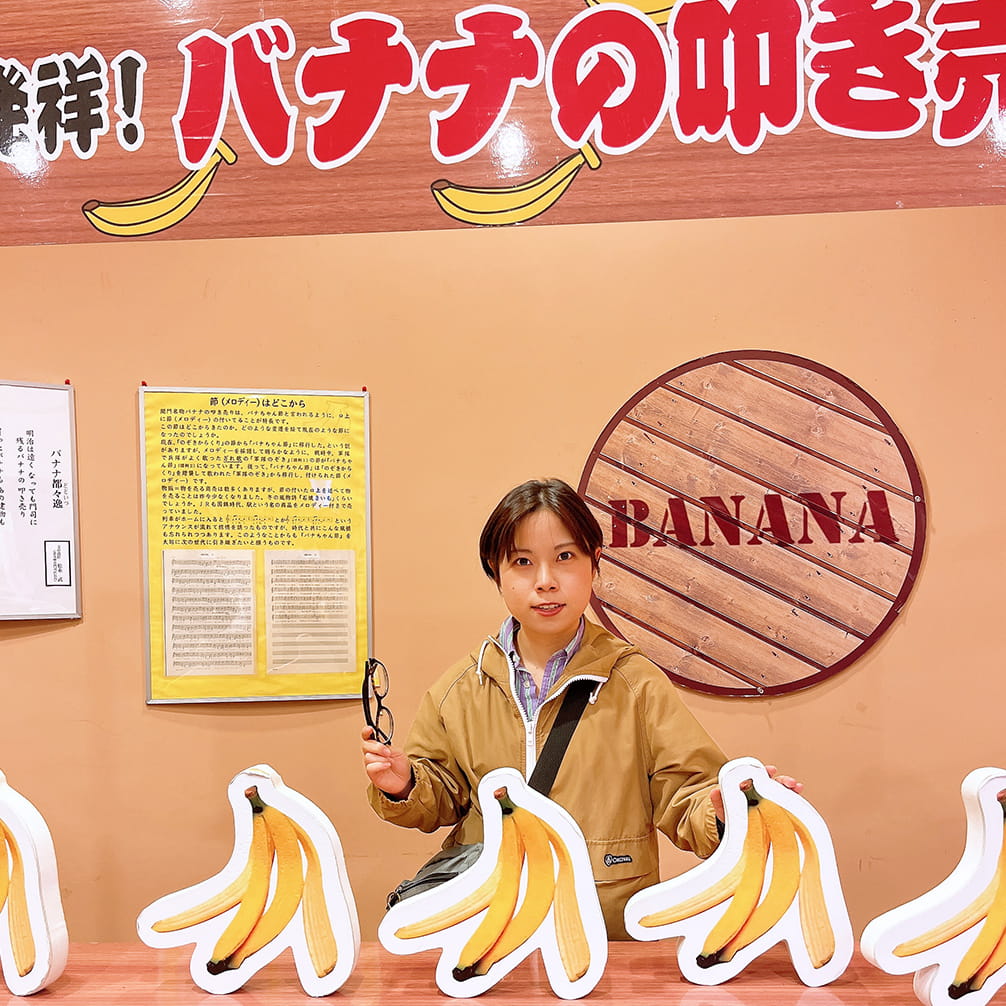

日本・台湾間のバナナの流れを追って、北九州の門司港に資料収集に行った際に、門司港伝統の「バナナの叩き売り」を真似て

日本・台湾間のバナナの流れを追って、北九州の門司港に資料収集に行った際に、門司港伝統の「バナナの叩き売り」を真似て

このような研究にチャレンジできるのは、学部時代に政治や文学から、食文化やポップカルチャーまで、幅広い分野を横断的に研究することの可能性を学べたおかげです。また、立命館大学はさまざまな時代の歴史の層からなる京都にあって、アジア地域との関係においても、過去を忘れず、そこから学びながら向き合ってきました。そのような環境で、私は歴史文化を研究する重要性、そして自分の着眼点を信じて形にする楽しさも教えていただきました。私の研究姿勢は、この時からずっとつながっています。

今後は、こうした横断的な視点を、さらに広い地域、多様なテーマに広げていきたいと考えています。例えば、台湾を核として、東南アジア、米国、中南米に至る環太平洋地域の近現代史についても「バナナ」という切り口で挑んでみたいと思います。