教員コラム

文学部には100名を超える教員が在籍しています。一人ひとりのリアルな教育・研究活動を紹介します。

私は、銀雀山漢墓竹簡を中心として先秦~漢代の兵書(軍事書)について研究しています。銀雀山漢墓竹簡は、1972年に中国山東省で発掘された前漢時代の墓から見つかった、2000年以上も前に書かれたものです。日本では木簡が多いのですが、中国では紙にとって代わられるまで、竹簡が主な書写材料として使用されていました。形は少し違えども漢字が使用されているので、他の言語に比べると解読が早いのが中国の出土文献の特長です。中国では、19世紀末からこのような資料が大量に出土し、従来の学説が次々と塗り替えられています。

銀雀山漢墓竹簡にも含まれる古代兵書で、有名なものに『孫子』があります。春秋時代末期(紀元前5世紀)頃の思想を反映しており、現存する中国最古の兵書です。春秋時代末期から戦国時代(~紀元前221年)にかけて書かれたいわゆる諸子書は、一時期に一人の手によって成ったものではなく、著者とされる人物を含めたある学派の思想がまとめられていることが多く、『孫子』も孫某を中心とした学派の手による書と考えられます。

『孫子』には、正しい情報を得て敵味方の現状を分析し、必ず勝てる状況でなければ戦わない、徹底的に自軍の情報を隠蔽して漏らさない、など時代が変わっても通じる秘訣がまとめられています。また、じっくり読むと、多くの戦争を経験してその弊害・愚かさをよく知っている人たちが書いたものだということがよくわかります。冷酷で厳しい戦略戦術の心得を述べながら、開戦の日を知らされて涙する兵士の姿を書きとめ、戦乱の続く世に於いて敢えて実戦をしないことを第一として〝一時の感情は収められるが、滅んだ国は元には戻らないし、死んだ人は生き返らない〟と開戦には慎重であるべきだと戒めています。さらに、後世の大義名分を掲げる兵法とは異なり、人に見えるような勝利は最善ではなく、真の戦上手の勝利には名誉も手柄もない、と書かれています。戦争は騙し合いだ、名誉などは要らない、命を守ってこその勝利という考え、『孫子』が中国最古の兵書にして最高の兵書とされるゆえんは此処にあります。

銀雀山漢墓竹簡には、『孫子』に加えて、その後に書かれたと思われる兵書も複数含まれていますが、それらの文から、過去の失敗から学ぼうとする当時の人々の姿勢と、社会情勢の変化に応じて求められる兵法も変わっていったことが読み取れます。遠い昔のことながら、諸国が鎬(しのぎ)を削る春秋~戦国時代の様相は現代の世界情勢にも通じるところがあり、思想の変化にも似たものを見出すことができます。

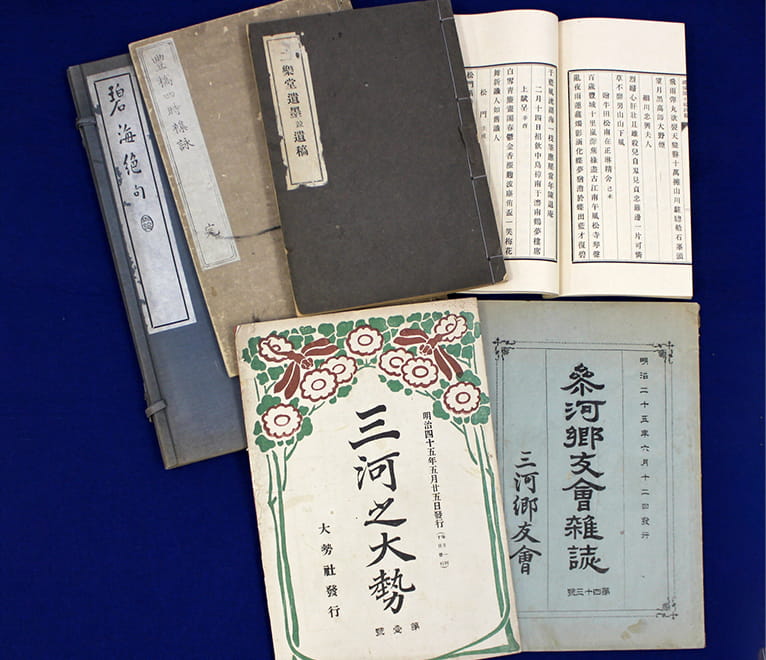

上記の研究と並行して、明治時代の雑誌を入手したことをきっかけとして、ここ数年は故郷である愛知県三河地方で明治から大正・昭和初期に詠まれた漢詩の収集も行っています。日本でも漢詩を通じて様々な地方・職業間の交流がなされていたことや、激動の時代において一般の人々が日常で何を考え、感じていたのかが詩に反映されていることに魅力を感じます。

歴史に名を残す人はほんの一握りですが、その陰で多くの名もなき人々が苦労し、助け合って生きてきたわけで、そうした人々の生の感情・思想を私たちは文字を通じて知ることができます。古代からこれらの人々が心を託し大事に伝えてきたものは、私たちに教訓を与えてくれたり、励ましてくれたりします。これらを生かし、後世に引き継ぐ、それが文学部の学びであると思います。

銀雀山漢墓竹簡博物館(2016年7月撮影)

PERSONAL

石井 真美子

- 専門領域:

- 中国古代思想

- オフの横顔:

- 鳥が好きで、海外出張に行った時も鳥の写真ばかり撮っていました。自宅では特に高級ではない種類のメダカを飼っています。ちなみに持っているのは専攻のキャラクター「てこちゃん」です。