「淡路島エネルギー環境推進学生団体」

「淡路島環境エネルギー推進学生団体」は、経済学部2回生12名のメンバーで活動し、2013年度立命館大学学びのコミュニティ集団形成助成金に採択された取り組みです。環境未来島構想として国の指定を受けている淡路島において、クリーンエネルギー施設建設による住民の生活や、エネルギーの考え方にどのような変化が起こっているのか、再生可能エネルギーの導入が地域活性化促進に繋がっているのかについて、住民へのアンケートや企業への聞き取り調査を踏まえて明らかにすることを目標に活動を進めています。

正課で学んだ環境経済学や統計解析の知識をもとに、住民や企業の意識調査を進め、研究成果を発信することで、地域に貢献したいと考えています。

カモシネマ実行委員会(広告研究会)鴨川でのクリーンハイク活動

「人と人、人と鴨川をつなぐきっかけを作る」を企画の主目的におき、鴨川での清掃活動と野外映画上映会「カモシネマ」に取り組んでいます。今年で9回目を迎えるカモシネマは、「鴨川を美しくする会」と連携しながら、清掃活動等に積極的に参画しています。今年からカモシネマ当日だけでなく、鴨川での定期的なクリーンハイクも行い、普段は清掃活動に関心の低い学生たちをはじめ多くの人々を巻き込む企画を積極的に展開しています。

8月17日(土)に開催された「夏の鴨川座 カモシネマ9」では350名の来場者が訪れ、鴨川という空間の独特の美しさを、清掃活動や映画鑑賞を通じて多くの人に知ってもらい、自然を大切にする人を少しでも増やすことができたと思います。

立命館グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)

厄介者の水草を有機農法に活用 守山市と共同で「琵琶湖の水草堆肥化事業※」をスタート

立命館大学と守山市は、琵琶湖で大量に繁殖し、問題になっている水草を、良質な堆肥に変え、地域農産物の有機栽培に活用する「琵琶湖の水草堆肥化事業※」をスタートさせました。

これまで捨てるか焼却するしか手立てのなかった琵琶湖の水草(オオカナダモ等複数種)を除去し、ガラス温室で2~3ヶ月保管し、乾燥発酵。この間、久保幹・生命科学部教授が微生物に基づく土壌肥沃度診断(SOFIX)の技法を応用し、成分分析や植物工場での実験栽培を行い、良質な堆肥にするための最適な方法を研究します。水草堆肥で栽培した農産物のブランド力構築の可能性、学校給食や病院食および健康食への活用の可能性、6次産業化としての事業展開の可能性などを今後検討していきます。

※「琵琶湖の水草堆肥化事業」は、守山市を中心に産官学の連携で進める「もりやま食のまちづくりプロジェクト」の一環として行うものです。

なお、内閣府の「平成25年度特定地域再生事業費補助金事業」の交付を受け、その補助金を活用して実施します。

立命館サステイナビリティ学研究センターの研究活動

2007年1月に開設した立命館サステイナビリティ学研究センター(RCS)では、これまで、地球環境、社会環境、人間環境を相互に調和させる新しいパラダイムの構築を目指し、学部・機関横断的、文理融合的な研究教育を進めてきました。

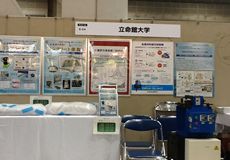

今年度も、RCSのアクティビティーの一部を日本最大級(来場者数約18万人)の環境展示会である「エコプロダクツ2013」(12月開催、於:東京ビッグサイト)にて出展・紹介します。「エコプロダクツ2013」では、消費財や産業資材、エネルギー、金融、各種サービスまで、あらゆる分野のエコプロダクツやサービスが出展対象であり、RCSは2010年より毎年出展しています。

エコデザインサークルReco.lab

廃材教室

Reco.labが滋賀県大津市のプロムナード青山にて、地域の子供を対象に廃材教室を実施しました。

この廃材教室は、子供たちに、リサイクルの必要性や、環境負荷の少ない商品を選ぶことの重要性を伝えるために、地域の企業やNPOの協力を得て、定期的に実施しています。

教室では、工務店から提供してもらった建築廃材を加工し、万年カレンダー(サイコロ状の角材に月と日にちを色マジックで書き込み、数字を組み合わせるカレンダー)を一緒に手作りしました。Reco.labはこうした啓発活動のほかにも、キャンパス内でグリーンカーテン(ゴーヤを育てて、日光をさえぎって室内の使用電力低下を図る活動)にも積極的に取り組んでいます。

広告研究会

イベント・カモシネマで鴨川を清掃

8月18日(土)、京都市内の鴨川河川敷で「夏の鴨川座 カモシネマ(カモシネマ8)」が開催されました。「人と人、人と映画、そして人と鴨川をつなぐきっかけをつくる」を目的とし、鴨川河川敷の清掃活動と、日没後に野外映画上映会を行いました。

このイベントは、美しい自然を手軽に楽しむことができる場所であると同時に、多くの人が自然と集まる場所でもある鴨川の魅力を、イベントを通して多くの人に知ってもらい、鴨川を大切にしようとする人を少しでも増やしたいという想いから生まれました。今年で8年目を迎え、今では参加者が100名を越える大イベントに成長しています。

立命館グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)

ヒューマン・エコロジー社会の構築に向けた取組み

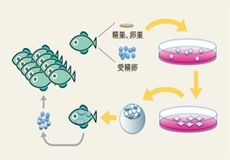

幹細胞樹立による琵琶湖固有種の保存と増殖

立命館大学は、持続可能で豊かな社会の構築を目指し、日本が緊急に解決すべき領域に特化した研究を推進するため、立命館グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)を2008年4月に設立し、環境分野ではこれまでに4つのプロジェクトを支援してきました。

そのひとつが化学物質による水質汚染に関する研究で、琵琶湖固有魚類の細胞株を樹立し、生物資源として個体の復元も視野に保存・活用すると同時に、細胞株を用いた水質バイオセンサーの研究開発を行っています。このセンサーにより琵琶湖の水質が固有種に与える影響を評価することが可能となり、ヒトの視点のみならず、琵琶湖固有魚類の視点を加えた、生態系としての包括的水質環境評価システムの構築につながることが期待されます。

立命館サステイナビリティ学研究センター

サステイナビリティ学の研究・教育活動の推進

エコプロダクツ2011 展示写真

プログレス・レポート会議

立命館大学は、サステイナビリティ学の研究教育の推進が21世紀の大学に課せられた重大な使命であるとの認識のもと、立命館サステイナビリティ学研究センター(RCS)を2007年1月に開設しました。RCSでは、地球環境、社会環境、人間環境を相互に調和させる新しいパラダイムの構築を目指し、学部・機関横断的、文理融合的な研究教育を進めています。

これらの研究活動の一部を、今年度も「エコプロダクツ2012」(12月開催、於:東京ビッグサイト)にて、社会に広く発信するため、BKCと連携し出展します。

RCSでは、若手研究者の育成や教育への貢献も積極的に進めています。研究の報告と助言、共同研究につなげる一歩として、プログレス・レポート会議を定期的に開催、若手研究者をセンター全体でサポートしています。

また、教育への貢献活動では、11月から12月にかけて、モンテ・カセム政策科学部教授による「2012年度サステイナビリティ学講座」を開講、大学院生のみならず希望する学部生へも受講可能にし、サステイナビリティ学の推進に取り組んでいます。

エコプロダクツ2012とは・・・

1999年から開催されている日本最大級(来場者数約18万人)の環境展示会です。消費財や産業資材、エネルギー、金融、各種サービスまで、あらゆる分野のエコプロダクツやサービスが出展対象となっており、RCSも2010年より出展しています。

学生有志団体 "Cubes"

地域交流での環境活動企画「第2回 ごみプレ!」開催

10月15日(土)、びわこ・くさつキャンパスで、学生有志団体The Cubesが「第2回 ごみプレ!」を開催しました。このイベントは、地域の小学生たちに楽しく環境問題について学んでもらうことを目的として、2010年度から実施されています。

当日は、チームに分かれて制限時間内に拾ったごみの量と内容を競うごみ拾いや、オリジナルの環境問題クイズ、分別について意識を高める分別玉入れなど、多数の企画を行い、チームごとの総合得点を競いました。参加した子供たちからは、「すごく楽しかった。また参加したい」「たくさんのごみが捨てられていて驚いた」「ポイ捨てはだめだと思った」などの声が寄せられていました。

このイベントは、昨年度実施された「立命館大学創立110周年記念学生企画」にも採択さており、地域と大学との架け橋となる学生の取り組みとして、今後の展開が期待されます。

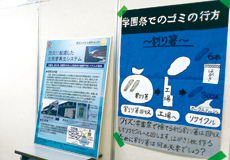

学園祭実行委員会

学園祭での環境への取り組み

2011年度学園祭でも、積極的に環境負荷の低減に向けた取り組みや企画が行われました。

衣笠キャンパスでは、学園祭で出るごみを減量するために、模擬店でのリユース食器の導入やマイ箸の持参を参加者に呼びかけました。びわこ・くさつキャンパスでは、「立命館の環境活動を知ろう!」という展示企画も行い、環境活動の広報・啓発が実施されました。

また、両キャンパスにおいて、専用ごみ箱を設置し、分別回収とリサイクルを進めるとともに、効果検証のためにごみの量の測定も行われました。結果は、学園祭ウェブサイトにて公開しています。

学生と地域との協働の取り組み[衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス]

地域における清掃活動

11月13日(日)、例年行われている衣笠キャンパス近隣の金閣学区の地域清掃に、本学からも多くの学生・教職員が参加し、清掃活動を行いました金閣学区清掃は、春と秋に開催される恒例の清掃活動です。当日は、体育会サッカー部から120名以上の部員が参加し、地域の方々とともに、金閣小学校周辺の清掃や普段はなかなかできない庭木の刈り込み作業などに取り組みました。

また、11月27日(日)、びわこ・くさつキャンパスの学生と立命館大学関係者が、毎年11月末に草津市で実施されている「草津市ごみ一斉清掃」にあわせてキャンパス周辺の美化清掃活動を行いました。2011年度は南草津駅周辺・市営駐輪場から野路小林町内(南田山地下道含む)を重点地域に、それぞれのグループに分かれてごみ拾いを行い、多数の課外活動団体の学生も参加しました。

このように、日頃お世話になっている地域に対する感謝の気持ちを込めて、多くの学生団体が積極的にこの事業に参加しています。

立命館サステイナビリティ学研究センター

直線翼垂直軸風車による発電システムの開発

立命館大学は、サステイナビリティ学の研究教育の推進が21世紀の大学に課せられた重大な使命であるとの認識のもと、立命館サステイナビリティ学研究センター(RCS)を2007年1月に開設しました。RCSでは、地球環境、社会環境、人間環境を相互に調和させる新しいパラダイムの構築を目指して、学部・機関横断的、文理融合的な研究教育を一歩一歩進めています。

総合理工学研究機構・酒井達雄研究室では「直線翼垂直軸風車による発電システムの開発」を進めています。直線翼垂直軸風車とは、風向の変化に応じて起動性を高めるため1段3枚翼のローターを二組作成し、位相をずらして各ローターを2段に重ねた高回転高効率風車です。生田産機工業株式会社と共同開発し、びわこ・くさつキャンパス内に設置して性能試験を行っています。直線翼垂直軸風車はどの方向からの風でも回転するため風向変動が激しい日本の風況に適しています。また、風切り音が殆んどなく低周波騒音も発生せず、ビルの屋上など街中で利用することが可能です。

学外への成果発信の取り組みとして、「直線翼垂直軸風車による発電システムの開発」をエコプロダクツ2010に出展した他、エコデザイン2010で「BKCビル屋上の風況測定と直線翼垂直軸風車による発電システムの基本性能確認」と題する論文を発表しています。RCSの取組みについてはエコプロダクツ2011で広報するとともに、学内においてはモンテ・カセム政策科学部教授による「サステイナビリティ学講義」を実施するなど、サステイナビリティ学の推進に取り組んでいます。

エコプロダクツ2011とは?

1999年から開催されている日本最大級(来場者数約18万人)の環境展示会です。消費財や産業資材、エネルギー、金融、各種サービスまで、あらゆる分野のエコプロダクツやサービスが出展対象となっており、RCSも2010年より出展しています。

地域情報研究センター

バイオチャー利活用による環境負荷低減の取り組み

地域情報研究センターでは、環境に関わる研究テーマとして「農山村部におけるクールベジタブル農法を核とした炭素隔離による地域活性化と地球環境変動緩和方策に関する人間・社会次元における社会実験研究」に取り組んでいます。クールベジタブル農法とは、農山村地域における未利用のバイオマス資源を自己燃焼による反応熱で自己炭化し、土壌改良材としてその炭(バイオチャー)を埋設利用する農法です。バイオマス資源を炭化し、堆肥と混合して利用することで、地表上から安定的に炭素を隔離し、地中に埋め戻す炭素貯留およびその社会システムを確立しつつあります。2011年度はバイオチャーによる土壌への炭素隔離に関わる国際会議「APBC KYOTO2011」を立命館大学で開催しました。

バイオチャーって何?

バイオチャーとは放置竹林や農産廃棄物などの生物資源(バイオマス)を炭化して、炭にしたものです。炭化によって有機炭素を無機炭素として固定化し、地中に埋め込むことで二酸化炭素を貯留しながら食糧増産や土壌の保水力の増加が見込めます。

APBC〈Asia Pacific Biochar Conference〉 KYOTO 2011とは?

アジア太平洋諸国におけるバイオチャーによる炭素隔離の方法論の確立とその普及に向けた国際会議です。第1回は2009年にオーストラリアで開催され、2011年9月に第2回会議が立命館大学で開催されました。

琵琶湖で学ぶ MOTTAINAI 共生学

-文理総合学習と地域連携による環境政策・環境マネジメント人材の育成-

ワンガリ・マータイ氏によって世界的な用語となったMOTTAINAIは、物質の廃棄や環境の人為的改変に際して、失われる物の価値を惜しんで発せられる素直な感性であり、物を大切にする精神を表現したものといえます。本プログラムでは、このMOTTAINAIを環境教育の導入的な概念と位置付け、経済学部、経営学部、理工学部3学部の共同運営によって10年以上の経験と蓄積を有する文理総合学習プログラム「環境・デザイン・インスティテュート」の新たなカリキュラムとして構築し、科学の目と社会的正義感に裏打ちされた「MOTTAINAI精神」の修得を、より高いレベルの環境教育の目標としました。

琵琶湖をフィールドとし、地域と連携した「琵琶湖環境学入門」、「特殊講義II環境マネジメント入門」を導入科目群として新たに開講し、「海外環境スタディ」、「APU(立命館アジア太平洋大学)連携セミナー」の国際科目群を設置するとともに、経済学部、経営学部、理工学部がそれぞれ提供する既存の講義科目(経済・経営系、理工系科目群)、演習・実習科目群、国内インターンシップ(実践科目群)からなる実践的なカリキュラムによる教学を推進しました。

プログラムを受講した学生からは、各科目のアンケート等において、「琵琶湖と共存するためには生活スタイルを改める必要があり、環境保全に対する考えが大きく変わった」「実際の現場に赴き、五感で感じ、理解することの大切さを知った」「途上国では環境分野において日本の技術や経営手法が求められており、今後、自分がどのように関わり、貢献していけるか研究したい」など、学際的かつ国際的な視野での学習意欲の向上が確認できました。

理工学部環境システム工学科・学生有志団体「環シスごみ騒動」

“BKC ごみ組成・分別率調査”、“ゴミ箱分別表示ラベル作成”

2010年10月16日(土)、びわこくさつ・キャンパス (BKC)にて、環境システム工学科4回生を中心とした有志団体「環シスごみ騒動」による『ごみ組成・分別率 調査』を実施しました。

この「環シスごみ騒動」では、ごみが排出され、「もやすごみ」「プラスチックごみ」などの分別が徹底されていない現状から、これまで袋数でしか把握されていな かったごみの組成を詳しく調べ、ごみの減量方法を考える際のベースにすることを目的に、ごみ組成・分別率調査を行いました。

調査の当日は、26名が作業に参加し、35種類に分類してごみの種類、量を調査しました。

その調査終了後、分別率向上のための“ゴミ箱分別表示ラベル”を試作、11月19日(金)より1週間の期間で、実証効果を行い、平均約10%の分別率上昇が確認できるなど、分別率向上が期待できる結果となりました。

環境サークル Reco.Lab [レコラボ]

学内循環型社会の実現を目指した エコキャンパス・プロジェクト

エコライフデザインサークル・Reco.Lab( レコラボ ) は、 BKCを拠点にキャンパスを中心とした学内循環型社会の実現を目標に活動をしています。

2010年度は、学内での地産地消を目指し、白菜や大根などの野菜を学内で栽培し、それらが大学内の食堂で調理され、メニューとして提供されました。

これまでも同サークルは、廃材を利用した「紙ペン」などエコ商品の開発・学内での販売や、菜の花を育てて菜種油をとり、廃食油を燃料化する「菜の花プロジェクト」 の学内実現に向けての活動など、さまざまなエコ活動に取り組んでいます。

また、2010年12月26日に開催された、全国から51団体が参加した、 「第8回全国大学環境活動コンテスト(ecocon2010)」において、Reco.lab がこれらの活動に基づいて提案した「大学を中心に捉えた循環型社会の創造」が入賞を果たしました。

エコ・テクノロジー研究センター

エコ・テクノロジー研究センターは、持続可能な社会を目指したエネルギー利用と資源循環、それに付随する環境システムの研究・開発を行い、その成果をもって広く社会に貢献することを目的としています。

■推進する研究領域

- 廃棄物の再資源化 (レアメタルなどのマテリアルリサイクル)

- 廃棄物のサーマルリサイクル

- 微量有機化学物質の発生抑制、活性炭による吸着除去等

- ガス状化学物質の生物処理

- バイオマスを利用した活性炭

- 下水汚泥の燃料化

- 次世代低公害車技術、革新的後処理システムの開発

琵琶湖Σ研究センター

琵琶湖Σ研究センターは、地球温暖化をはじめ琵琶湖の新たな環境問題がクローズアップされるなかで、環境計測・解析、シミュレーション、経済試算、行政と住民を巻き込んだ政策等の学際複合的な研究をすすめ、琵琶湖環境浄化―ひいては世界の淡水域 の環境浄化に貢献します。

■推進する研究領域

- 湖底環境のデータ収集・解析

- 琵琶湖内の流れや生物の変動予測のための琵琶湖シミュレーションの開発

- 微細気泡による酸素濃度増加法の確立

- 微生物を利用した物質循環系の精密診断と湖沼浄化法の標準化

- 提案する循環システムの費用対効果の多次元評価

- 世界の他の湖に利用可能な政策モデルの提案

- 水技術をコアとする環境産業の創成と技術経営戦略作成

立命館サステイナビリティ学 研究センター(RCS)

立命館大学は、サステイナビリティ学の研究教育の推進が21世紀の大学に課せられた重大な使命であるとの認識のもと、立命館サステイナビリティ学研究センター(RCS)を2007年1月に開設しました。RCSでは、地球環境、社会環境、人間環境を相互に調和させる新しいパラダイムの構築を目指して、学部・ 分野・機関横断的、文理融合的な研究教育を一歩一歩進めています。

1. 文理総合研究のプラットホームとして

RCSは、立命館大学 (衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス)、立命館アジア太平洋大学 (APU)の3キャンパスに所属する多様な研究分野の研究者が、知恵と能力と技術を出し合い、地域性や環境条件に応じた環境技術戦略と社会システムの改編を打ち出しています。

2. 3つの主要な研究課題

サステイナビリティを実現するための3つの主要な研究課題を設定し、各課題の下に個別の研究プロジェクトを展開しています。

主要研究課題

- 自然共生型生活圏の研究

- 低炭素社会構築の研究

- 水循環ガバナンスの研究

3. 多様なグローバルネットワーク

東アジア地域を中心に、私たちの技術と経験を生かしながら、現地の環境と生活に適応させる技術開発と政策提言、人材育成を実践しています。今後はアフリカやオセアニアとの連携も予定しています。

4.若手研究者の育成と教育への貢献

研究の報告と助言、共同研究につなげる一歩として、プログレス・レポート会議を定期的に開催し、若手研究者を組織的にサポートする体制を目指しています。また、RCSのネットワークをいかしたフィールドによる教育展開など、理論と実践型の教育にも貢献しています。

詳しくはこちら» 立命館サステイナビリティ学研究センター