気候変動・統合評価モデル分野の未来を開く新提案

‐オープンで透明な国際比較研究の構築へ

概要

パリ協定に基づく世界の気候対策は進んでいますが、その科学的な根拠となる将来予測やシナリオは、限られた地域や研究機関に偏っているのではないか、という懸念がIPCCの第6次評価報告書の公表後指摘されてきました。今回、京都大学大学院工学研究科の藤森真一郎教授、オーストリアに本部を置く国際研究機関である国際応用システム分析研究所(IIASA:International Institute for Applied Systems Analysis)のVolker Krey研究主幹(Research Group Leader)、Keywan Riahi研究部門⾧(Research Director)、東京大学未来ビジョン研究センターの杉山昌広教授、立命館大学総合科学技術研究機構の⾧谷川知子教授らを中心とする国際研究チームは、この課題を解決するための新しい研究の枠組みを提案しました。

研究チームが提案するのは「オープンで透明性の高い国際プラットフォーム」です。従来のモデル比較研究では、欧米の一部の研究機関が中心となり、途上国や新興国の視点が十分に反映されないまま、国際的なシナリオや政策提言が形成されてきました。新しい仕組みでは、研究テーマの提案から結果の公開までをすべて明確な手順に沿って進め、誰もが理解し、参加できる体制を築きます。

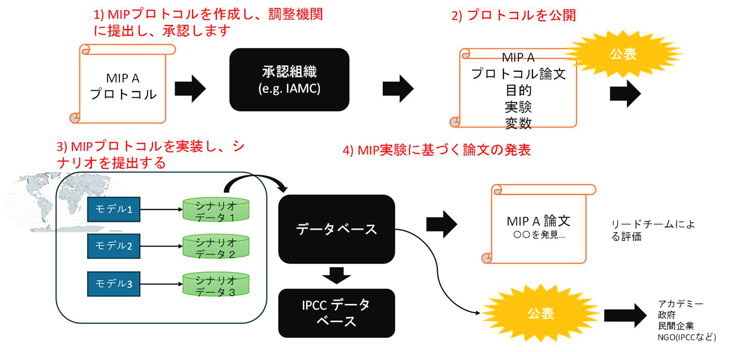

流れは大きく4つに分かれます。①まず研究者がテーマを「提案」し、②それを基に「モデル実験のプロトコルが作成・公開」されます。③そのプロトコルに基づき世界中の研究者が自由に「参加」でき、作成したシナリオやデータは共通のデータベースに「共有」されます。最後に、④分析や品質チェックを経た成果は「公開」され、政府や企業、市民社会、教育現場などが広く活用できる形で提供されます。本研究が示すのは、気候変動対策を進めるうえで「科学そのものの進め方」を変えていく必要があるという視点です。世界中の研究者を結びつけ、多様な知見を結集することで、より公平で実効性のある気候政策の基盤を築くことができると考えられます。

本研究成果は、2025年10月16日に、国際誌Nature Climate Changeに発表されました。

オープンな研究コミュニティを作ることで世界の様々なチームがモデル実験に参加しやすくなるイメージ

オープンな研究コミュニティを作ることで世界の様々なチームがモデル実験に参加しやすくなるイメージ

1.背景

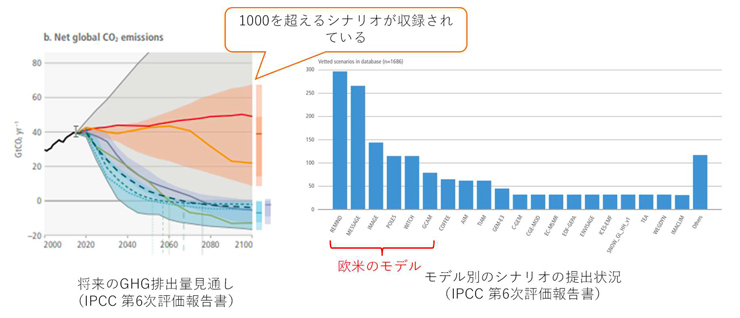

気候変動対策の技術的な可能性、それにかかる費用や政策の効果を⾧期的な将来にわたって描くために、これまで「統合評価モデル」と呼ばれるシミュレーションモデルを使って⾧期気候緩和シナリオが作られてきました。これらの研究成果は、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書や各国の政策づくりに欠かせない基盤となってきました。このIPCCが収録している⾧期シナリオの中で「モデル比較プロジェクト」はその大部分を占めています。モデル比較プロジェクトは複数の国や機関の研究チームが同様の実験設定に基づきモデルシミュレーションを行いその結果を比較する研究手法です。しかし、それに参加できる研究チームが限られており、世界全体の多様な視点を十分に反映できていないという課題があり、これはIPCCの第6次評価報告書が公表されて以来、大きな懸念事項となりました(図1)。

そこで本論文では、この仕組みをより開かれた形に進化させ、誰でも参加できる包括的な国際プラットフォームをつくろうという提案を行いました。これにより、途上国を含む幅広い地域の研究者が参加でき、偏りの少ない将来予測や、より信頼できる分析が可能になります。さらに、オープンな議論を通じて研究方法を改善し、気候政策に役立つ知見を強化することが期待されます。

図1:IPCC 第6 次評価報告書のシナリオのソース

図1:IPCC 第6 次評価報告書のシナリオのソース

2.研究手法・成果

研究内容

本提案の中核にあるのが「国際的に共有される明確な流れ」です。これまでの研究は一部の地域や限られた研究者だけが中心となり、透明性や参加のしやすさに欠けていました。新しい仕組みでは、すべての研究活動が公開されたプロセスに沿って進められ、誰もが理解し、参加できるようになります。流れは大きく4つの段階に整理されます。(図2)

図2:新しい提案の手順

図2:新しい提案の手順

-

「モデル比較研究の内容の提案とその承認」

研究者や研究チームは、取り組みたいテーマや課題、具体的な目的を文書にまとめ、中央の組織に提出します。気候変動の影響評価、再生可能エネルギーの導入、農業や土地利用の変化など、多様なテーマが対象となります。提出された提案は研究コミュニティによって精査され、国際的に意義があり、科学的に妥当であると判断されれば承認されます。 -

「モデル比較実験のプロトコルの公開」

研究概要に基づきどのようなモデル実験を行い、シナリオを計算し、それを基にどのように分析するかなどを記述したプロトコルを公開します。これにはモデルとして求められる要件や、データとして提出されるべき変数のリスト等も併せて収録します。このプロトコルは国際的な研究課題として広く共有され、世界中の研究者に参加の扉が開かれます。 -

「実際のモデル比較実験とそのデータ提出」

承認されたテーマに関心を持つ研究者や機関は、自由に参加を表明できます。大規模な研究機関だけでなく、途上国の小規模チームや若手研究者も参加できるのが特徴です。参加チームは共通のルールに従ってシナリオを作成し、その結果を共通データベースに登録します。データは国際的に統一された形式で整備されるため、異なるモデル同士の比較が容易になります。提出データは品質チェックを受け、誤りや不備があれば修正が求められるため、信頼性と再現性が確保されます。 -

「結果のチェック修正を経て公開」

シナリオの品質チェックを通過した結果は、論文として学術誌に掲載されるだけでなく、誰でもアクセスできる形で公開されます。これにより、政府や国際機関だけでなく、企業や教育機関、市民社会も研究成果を活用できます。企業は脱炭素戦略の検討に、市民は地域の気候行動に、教育機関は教材として利用することができます。

このように「提案提出 →プロトコルの公開→ 実験参加 ・データ共有 → 公開」という流れを明確にすることで、研究は透明で開かれたものとなり、世界中の知見を結集する基盤が整います。

3.波及効果、今後の予定

本提案の利点と課題

本提案の最大の利点は、多様な地域の声を反映できる点にあります。これまで参加できなかった国々の研究者が新たに加わることで、将来シナリオに変化があるかもしれません。もっと途上国の開発に配慮した気候緩和策シナリオが増えるといったことも予想されます。また、従来の枠を超えた発想や研究分野の広がりが生まれるでしょう。結果として、世界の気候政策により公正でバランスの取れた科学的根拠を提供できます。

一方で、実現には課題もあります。新しい研究チームを支えるための教育や研修、データを扱うためのサーバーや技術支援、そして持続的な資金確保が欠かせません。特に途上国では、基盤となる研究体制を築くために⾧期的なサポートが必要です。資金面でも、特定の国や地域に偏らない多様な支援が望まれます。

今後の展望

今回の提案はすぐにすべてを変えるものではなく、段階的に移行していく構想です。すでに一部の国際的な取り組みでは、オープンな参加型の実験が始まっています。こうした経験を積み重ねながら、研究者コミュニティ全体が徐々に開かれた仕組みに移行することが目指されています。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、科学技術振興機構(JST)先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)「世界規模エネルギーシステムモデルの開発及びそれを用いた革新的なエネルギー技術評価と脱炭素エネルギーシステムの提示」(JPMJAP2331)、環境研究総合推進費(JPMEERF20241001)、住友電工グループ社会貢献基金、ベゾス・アース・ファンドによるシナリオ・コンパス・イニシアチブ(助成金G-2023-201305841)の支援を受けて実施されました。

用語解説

- 統合評価モデル将来のエネルギー、土地利用、経済、気候などを推計するモデルである。国際的な政策決定のための情報源となったり、気候関連研究分野で共通の気候実験ができるように将来シナリオを提供したりするなど重要な役割を担っている。

- モデル比較研究統合評価モデルの結果は使うモデルに依存する傾向があり、得られた知見が本当に正しいのかわからないため、複数のモデル結果を相互に比較することで結果の頑健性や不確実性を評価する。この一連の手法をモデル比較と呼ぶ。

研究者のコメント

気候変動問題はそもそも全世界を巻き込む問題で、研究自体も政治に左右されやすいという側面を持っています。研究はより包摂性を持つべきであり、そのために一定程度効率性を落とすということもやむを得ないかもしれませんが、それでも科学コミュニティがよりよい方向へ向かうことを切に願い、またそれに向けて尽力したいと考えています。

また、本研究はJSTのASPIREプロジェクトで提案し、トップ研究者間での議論を通じて達成される研究コミュニティ全体の方向性を決めるような研究成果となりました。国際的な交流を積極的に行うことで研究の幅は広がることを示せたかと思います。今後は若手にも積極的にこういった機会を活用して、研究者として飛躍していってもらえるようにサポートしていきたい所存です。

論文タイトルと著者

- タイトル:Towards an open model intercomparison platform for Integrated Assessment Models scenario(統合評価モデルシナリオのためのオープンモデル相互比較プラットフォームに向けて)

- 著者:Shinichiro Fujimori, Volker Krey, Keywan Riahi, Masahiro Sugiyama, Tomoko Hasegawa, James Edmonds, Celine Guivarch, Sergey Paltsev, Steven Rose, Roberto Schaeffer, Massimo Tavoni, Saritha Sudharmma Vishwanathan, Detlef van Vuuren, Matthias Weitzel

- 掲載誌:Nature Climate Change

- DOI:10.1038/s41558-025-02462-3