“永遠の化学物質”PFAS を低毒性半導体ナノ材料で分解 ー LED 光で持続可能な環境浄化技術の実用化へ一歩 ー

立命館大学生命科学部の小林洋一教授と同大学大学院生命科学研究科博士前期課程学生の金尾周平らの研究チームは、環境汚染や健康リスクの観点から国際的に問題視されている「永遠の化学物質」PFAS(ペルフルオロアルキル化合物)※1のうち、国際的な規制対象となっているペルフルオロオクタン酸(PFOA)※2、およびその中でも特に分解が困難とされてきたペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)※3の分解・無害化に成功しました。研究では、毒性が低く、安価で大量合成が可能な酸化亜鉛(ZnO)半導体ナノ結晶※4と、市販の近紫外LED光を組み合わせ、常温・常圧という穏やかな条件下でPFASをフッ化物イオンにまで分解できることを実証しました。生成したフッ化物イオンは、原料鉱石であるホタル石(フッ化カルシウム)として再利用可能であり、環境浄化と資源循環の両立を実現する新たな光触媒技術として注目されています。本研究成果は、2025年11月5日18時(日本時間)に王立化学会誌「Chemical Science」に掲載されました。

本件のポイント

- 低毒性で安価なZnOナノ結晶を光触媒として用い、室温・大気圧下で近紫外LED光を当てるだけで、分解が特に難しいPFOSをリサイクル可能なフッ化物イオンにまで分解することに成功

- ナノ結晶表面を修飾する有機分子が分解反応の効率を大きく左右することを明らかにし、10時間の光照射でPFOSの残存率をわずか0.5%にまで低減

- ナノ結晶は沈殿物として容易に分離でき、ナノ結晶1つあたりで切断できる炭素–フッ素結合(C–F結合)の数を示す触媒回転数※5は8,250に達し、高い触媒サイクル性能を実証

研究成果の概要

パーフルオロアルキル化合物(PFAS)は、有機化合物中の水素原子の多くがフッ素原子に置換された化合物であり、耐熱性・耐薬品性・表面特性に優れることから幅広く利用されています。しかし、強固なC–F結合のため分解されにくく、環境残留や生体蓄積が深刻な問題となっています。従来の分解技術は高温や強酸化剤など過酷な条件を要するため、持続可能な代替手法の開発が強く求められています。

本研究では、PFASの中でも特に難分解性として知られるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を対象に、酸化亜鉛(ZnO)のナノ結晶を光触媒として市販の近紫外LED光を照射するだけで、常温・常圧下という穏やかな条件下で効率的にPFOSをフッ化物イオンにまで分解できることを実証しました。とくに酢酸イオンで表面を修飾したZnOナノ結晶は高い分解活性を示し、10時間でPFOSの残存率を0.5%にまで低減しました。さらに、ナノ結晶1つあたりで切断できるC–F結合の数を示す触媒回転数(TON)は8,250に達し、優れた触媒サイクル特性を示しました。この値は従来のCO2還元反応などで用いられる代表的な光触媒系(一般にTONが数十〜数千程度)と比較しても高く、優れた触媒効率を有することを示しています。

ZnOは化粧品や日焼け止めなどにも利用されるほど低毒性であり、安価かつ大量合成が容易で、産業利用にも適した材料です。また、生成したフッ化物イオンはカルシウムイオンを添加することで原料鉱石であるホタル石(フッ化カルシウム)として容易に回収できることが知られており、フッ素資源のリサイクルにつながる可能性も示されています。これにより、環境浄化と資源循環を両立させる、実用化に直結する新たなアプローチとして期待されます。

研究の背景

パーフルオロアルキル化合物(PFAS)は、炭素–フッ素結合(C–F結合)を多数含むことで極めて高い安定性を示し、耐熱性や耐薬品性に優れていることから、半導体製造やはっ水・はつ油加工、消火剤など幅広い産業分野で利用されてきました。しかし、その強固な構造は環境中で分解されにくく、環境残留や生体蓄積を引き起こすことから、世界的に規制や管理が強化されつつあります。従来のPFAS分解法は、通常800℃を超える高温処理、強力な酸化剤、あるいは波長が260nm未満の深紫外光といった過酷な条件を必要とし、省エネルギーで持続可能な代替技術の開発が急務となっていました。研究チームはこれまでに、硫化カドミウム(CdS)ナノ結晶を用いた可視光駆動によるPFAS分解技術を報告し、半導体ナノ結晶を光触媒として活用する新しいアプローチの可能性を示してきました。しかし、CdSは有害なカドミウムを含むため、毒性や規制上の制約が産業応用の大きな障壁となっていました。

そこで今回、低毒性で安価かつ大量合成が可能なZnOナノ結晶に着目し、その光触媒特性を活用することで、持続可能かつ実用化に直結する新しいPFAS分解技術の確立を目指しました。

研究の内容

本研究では、PFASの中でも特に安定性の高いペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を対象に、ZnOナノ結晶を光触媒として用いた分解を検討しました。研究チームは、PFOSを溶かした水溶液に酢酸イオンで表面を修飾したZnOナノ結晶と正孔捕捉剤としてトリエタノールアミンを加え、その懸濁液に市販の近紫外LED光(波長365nm)を照射しました。その結果、常温・常圧という穏やかな条件下で、PFOSが効率的に分解され、フッ化物イオンまで還元されることが確認されました。特に、酢酸で表面修飾したZnOナノ結晶は高い触媒活性を示し、10時間の照射によりPFOSの残存率をわずか0.5%まで低減しました。さらに、PFOSに含まれる17本のC–F結合のうち92%が24時間の光照射でフッ化物イオンまで分解され、小分子のPFASとして残存しにくいことが明らかになりました。また、ZnOナノ結晶1粒子あたりで切断できるC–F結合数を示す触媒回転数(TON)は8,250に達し、従来のCO2還元反応などで用いられる光触媒(一般にTONが数十〜数千程度)と比べても高い触媒効率を示しました。PFOSだけでなく、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)においても分解特性が見出されており、さまざまなPFAS群において有効な手法であることが示されました。

ZnOは、化粧品や日焼け止めにも利用されるほど低毒性で、安価かつ大量合成が容易であることから、実用化に向けた有力候補となります。分解過程で生成するフッ化物イオンは、カルシウムイオンの添加により原料鉱石であるホタル石(フッ化カルシウム)として回収できることが知られていることから、フッ素資源のリサイクルに応用できる可能性があります。

以上の成果から、ZnOナノ結晶と近紫外LEDを組み合わせた本技術は、従来の過酷な分解法に代わる省エネルギーで持続可能なPFAS分解手法であり、環境修復と資源循環の両立を可能にする新しいアプローチとなることが示されました。

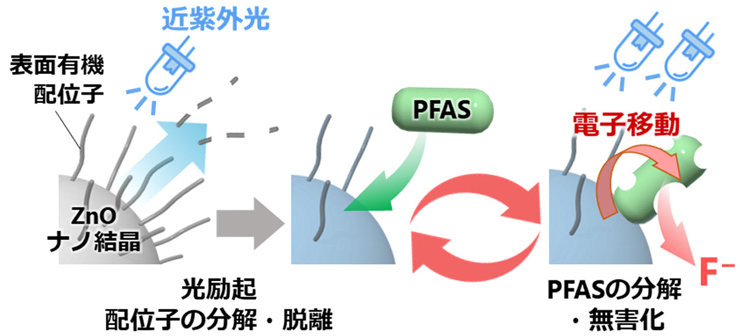

図.近紫外光LEDを用いた、ZnOナノ結晶によるPFASの還元的光分解のメカニズム

図.近紫外光LEDを用いた、ZnOナノ結晶によるPFASの還元的光分解のメカニズム

社会的な意義

PFASは、その強固なC–F結合ゆえに「永遠の化学物質」とよばれ、世界各地で環境汚染や健康への影響が深刻化しています。各国で規制が強化されているものの、効率的かつ持続可能な分解技術はいまだ限られています。本研究で開発されたZnOナノ結晶と市販LED光を利用した分解技術は、常温・常圧、そして低毒性・安価な材料を用いるという極めて実用性の高い条件を満たしています。これにより、従来のような高温処理や強酸化剤、深紫外光などを必要とせず、省エネルギーで環境負荷の小さいPFAS処理が可能となります。さらに、生成したフッ化物イオンは既存の知見に基づき、原料鉱石であるホタル石(フッ化カルシウム)として回収できる可能性があり、単なる環境汚染物質の処理にとどまらず、資源としてのフッ素循環利用にまでつながることが期待されます。

この技術は、水処理施設や産業排水処理、さらにはPFASを吸着したフィルターの再生など、幅広い応用が見込まれます。ひいては、環境浄化と資源循環を両立する次世代の持続可能技術として、社会全体の課題解決に貢献できる可能性を秘めています。

論文情報

- 論文名:Photocatalytic defluorination of perfluoroalkyl substances by surfaceengineered ZnO nanocrystals

- 著者:金尾周平1、山口真依1、豊田悠斗1、永井邑樹1、小林洋一1

- 所属:1立命館大学生命科学部

- 発表雑誌:Chemical Science

- 掲載日:2025年11月5日(水)18:00(日本時間)

- DOI:10.1039/D5SC05781G

- URL:https://pubs.rsc.org/doi/10.1039/D5SC05781G

用語解説

- ※1 パーフルオロアルキル化合物(PFAS)全ての水素原子がフッ素原子で置換されたアルキル基を含む有機化合物の総称。耐熱性、耐薬品性に優れるため、防水・防油加工剤、消火剤など、さまざまな用途で広く使用される。一方、その強固なC–F結合のため、自然環境中で分解されにくく、環境中に長期間残留することが問題となっている。また、生体蓄積性が高く、健康への影響も懸念されている。

- ※2 ペルフルオロオクタン酸(PFOA)全ての水素原子がフッ素原子で置換されたペルフルオロアルキル鎖をもち、末端がカルボン酸基(–COOH)の構造をもつ有機化合物(一般式:C7F15COOH)。極めて化学的に安定で、耐熱性・耐薬品性・低表面エネルギーに優れている。この特性から、フッ素樹脂(PTFEなど)製造のプロセス助剤や、撥水・撥油コーティング剤、耐汚染処理剤など、さまざまな工業用途で広く利用されてきた。一方で、環境中での難分解性や生体蓄積性、健康影響が懸念され、ストックホルム条約(POPs条約)により国際的な規制対象となっている。

- ※3 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)全ての水素原子がフッ素原子で置換されたペルフルオロアルキル基をもち、末端がスルホン酸基(–SO3H)の構造をもつ有機化合物(一般式:C8F17SO3H)。非常に安定で、耐熱性・耐薬品性・撥水・撥油性に優れており、撥水・撥油剤、消火剤、メッキ加工液、半導体洗浄剤など、多様な工業製品に使用されてきた。しかし、その極めて強い化学的安定性のために環境中で分解されにくく、生体蓄積性や毒性が問題視され、2009年にストックホルム条約の規制物質に指定された。

- ※4 半導体ナノ結晶数ナノメートルのサイズ(1ナノメートル=10億分の1メートル)の半導体微結晶。サイズに応じた特徴的な光機能、高い光吸収特性、非線形光反応が起きやすい性質などがあり、LED、太陽電池、光触媒として活用される。

- ※5 触媒回転数触媒の単位量(ナノ結晶1つ)あたりで何回反応(C–F 結合の解離)が進行したかを示す数値

支援

本研究は、科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究推進事業さきがけ(PRESTO)(JPMJPR22N6)、日本学術振興会 (JSPS) 科研費(JP21K05012、JP24K01460)、学術変革領域研究(A)(超セラミックス、25H01687)の支援を受けて行われました。