ニュース

最新のニュース

2016.10.05

「資源循環と持続可能な環境戦略RP」オープンリサーチを開催しました

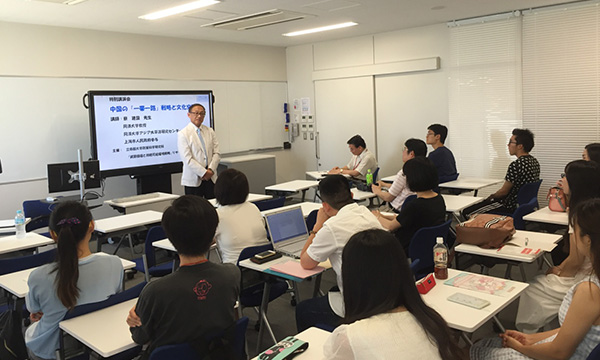

特別講演会「中国の「一帯一路」戦略と文化交流」―蔡建国 教授

7月27日に、立命館大学政策科学研究科「資源循環と持続可能な環境戦略RP」が大阪いばらきキャンパスにてオープンリサーチ「中国の一帯一路戦略と文化交流」特別講演会を開催しました。中国同済大学教授、アジア太平洋研究センター名誉所長、上海市人民政府参与である蔡建国先生を講演者としてお招きしました。

2013年、習近平国家主席は、「中国は平和的発展の道を歩み続け、発展の成果を共享し、互恵・win-winの解放・発展戦略を貫き、各国との友好交流を強化し、人類運命共同体を構築する」という発想のもとで、新たな外交戦略の一環として、「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海上シルクロード」からなる「一帯一路」という構想を打ち出しました。

蔡先生はまず、「一帯一路」構想の概況と意義から解説し、同構想の最大の背景は、中国が一層の対外開放を契機とし、政策、施設、貿易、資金、民心のコネクティビティを経絡として、急速に発展する中国経済と沿線諸国の利益を結びつけ、中国の夢とユーラシアの夢、世界の夢とを共に織り成すよう力を尽くしてゆくことであると強調しました。「共に検討、共に建設、共に享受する原則」により、中国の独奏ではなく、沿線各国によるコーラスであることが重要であるとしました。同構想の沿線には、60数カ国があり、総人口は44億で、世界63%を占め、GDP総額は21兆ドル、世界の29%を占めます。更に、同構想では、経済協力のみならず、エネルギー・環境・食料など複数の分野においても、日中韓をはじめ、東アジアの地域協力が巨大なポテンシャルを持っていることが説明されました。

次に、蔡教授は文化の視点から「一帯一路」戦略を解説しました。古シルクロードは、世界の主要な文化の母胎であり、東西文明の架橋でありました。シルクロードの各地に現れた文化は、キャラバンによって東西各地に伝えられ、様々な文化変容を受けながらも、各地の文化を向上し促進させました。一方、「一帯一路」構想が世界の多極化、経済のグローバル化、文化の多様化、社会の情報化という流れに沿うものであり、開放的な地域協力理念をもって、グローバルな自由貿易体系と開放型世界経済の維持に取り組んでいますが、実は構想の最も重要な目的及び推進力は、各国の国民の間の文化交流を作り出すことであるという論点が出されました。そこで、近年、中国語ブーム(漢語熱)の背景の下、文化の多様化に応じて、文化交流及び多文化共存・共生・共栄を根底とした孔子学院の発展を例として説明しました。立命館大学政策科学部の周瑋生教授が初代学院長を務めた立命館孔子学院はその成功事例として挙げられました。

その後、蔡教授から文化は日中関係を結ぶ紐帯であり、文化の交流は両国国民の相互理解及び両国関係の発展に重要な役割を果たすべきであると話しました。更に、日中両国文化交流を振り返って、文化の交流が主に3つの段階に分けられるとし、すなわち、古代においては、主として日本が中国に学び、一方近代(明治維新以降)になると、中国が日本に多くの留学生を派遣し、様々な分野から日本を学び取った、しかし、現代においては、日中両国が相互勉強の時代に入っているとしました。「一帯一路」構想において、経済・エネルギー・環境・福祉分野などでの日中協力が促進でき、特に文化・人文の交流に大きな期待が寄せられます。また、日中文化交流において、在日華人・華僑及び留学生のネットワークが果たす役割を重視しなければならないことも指摘されました。

最後に、立命館大学政策科学研究科「資源循環と持続可能な環境戦略RP」に所属している院生が、エネルギーや環境、低炭素社会・食料などの視点から、各自の研究テーマを紹介しながら、研究の手法・現実的意義及び留学生の勉強生活について蔡教授と深く交流しました。

2016.10.05

政策科学研究科周研究室がソフトバンク(株)等と異分野講習会を開催

政策科学部は教育理念として、「広い視野をもって現代世界、現代社会の問題を理解し、これを解決できる人材を育成します」をあげています。そのためには、文理融合と理論実践両面のアプローチを用い、技術から社会システムまでを視野に入れ、政策システムの最適化と人間実践活動の科学化を目指す、異分野結集による超学際(Transdisciplinarity)的な研究と学問が求められます。政策科学研究科周研究室は、学生たちが研究している分野の壁を超え、多分野の社会問題に関心を持たせるために、この間、ソフトバンクグループとグランソール奈良医療グループによる異分野講習会を開催しました。

4月27日には、ソフトバンクグループの阿部 基成事業開発本部長と神田 直記人事本部副本部長等、7月4日にはグランソール奈良医療グループの辻村 勇取締役兼国際部長をOICキャンパスにそれぞれお迎えし、同社の事業領域、戦略計画、特に通信・イノベーション分野と医療経営分野について最新情報を紹介し、国際協力と社会イノベーションの視点から日中協力のポテンシャルなどを分析・検討しました。とりわけ、学生にとってはあまり知らない分野でもあり、講演者からは素人にもある程度理解できるように丁寧にプレゼンが行われ、新たな知識の勉強だけでなく、今後の院生自身の発表にも非常に参考となるものになりました。

ソフトバンクもグランソール奈良も異なる分野で事業を行っていますが、両社の共通点としては、国際的な連携を重視していることが挙げられます。まず、ミクロ的に言えば、時代の変化に敏感に適応し、地球環境と共存型のライフスタイルを創造・推進するための商品・サービスや社会システムなどを開発・提供する「イノベーション力」の力を持つことが重要であると捉え、マクロ的な視点では、現代企業は、国内だけでなく、グローバル視点で海外の事業展開、ひいては国際貢献をはかることが大切だとしています。これは、今の時代における競争で優位に立てるかどうか重要なポイントとなります。学生たちも今後の研究に常に批判的な発想力、創造性や新規性に富む分析力及びグローバル視点を持って問題を考えることの大切であることの意識を改めて深めることができました。また、ソフトバンクの自然エネルギー財団と周研究室が提唱している「東アジア低炭素共同体」構想に対する協力について意見交換も行われました。

本学習会は周研究室の伝統イベントとして、学生たちに構内で学外のことを勉強できるチャンスを提供しており、今後も引き続き行う予定です。

2016.09.13

【政策実践研究プロジェクト】2年生「特定イタリアプロジェクト」が現地調査を行いました

政策科学部2年生の小集団演習科目である「政策実践研究プロジェクト」の現地調査(グローバル・ローカルオンサイト演習)として9月13日から24日までの12日間、イタリアを訪れました。現地調査には担当教員2名(田林葉教授、上子秋生教授)と本科目受講生15名(政策科学専攻13名、CRPS専攻2名)、3年生の教育サポーター1名が参加しました。

「特定イタリアプロジェクト」は今年度新しく開講されたプロジェクトで、言語教育班と劇場文化班の2つのグループに分かれ、研究を進めています。言語教育班は、イタリアにおける英語・日本語教育と、日本における英語・イタリア語教育の比較を通じ、日本の外国語教育における課題を探り、その原因と解決策を追求しています。劇場文化班は、「文化」はいったい誰のもので、なぜ必要であるのかという点に関心を持ち、文化を体現するものの一つとして、日本とイタリアの劇場文化に焦点を当て比較研究を行っています。

言語教育に関しては、ミラノの教育局を訪れ、イタリアの学校教育システムについてのお話を伺いました。ミラノの北東に位置するベルガモのファルコーネ外国語高等学校ではイタリア人教師による日本語の授業を、またベルガモ大学ではイタリア人および日本人教師による日本語の授業を実際に見学し、大学では授業内でのアクティビティにも参加しました。また、すでに行っていたアンケートを元に、高校生・大学生・大学院生や教員にインタビューも行いました。

ミラノ教育局にて

ベルガモ市営レストランにて

ベルガモ大学教員・学生とともに

ファルコーネ高校にて

スカラ座プレスルームにて

劇場文化班は、ミラノのオペラ劇場であるスカラ座(La Scala)ではバックステージ・ツアー、舞台衣装や大道具を作成するアトリエの視察とマネジメントディレクターによる講義、コモにある劇場テアトロ・ソチアーレ(Teatro Sociale)ではモーツァルトのCosi fan tutte(『女は皆こうしたもの』)のリハーサル見学と舞台監督へのインタビュー、ベルガモのドニゼッティ劇場ではベルガモ市の行政担当官からもお話を伺いました。

コモのテアトロ・ソチアーレで舞台監督らと

ドニゼッティ劇場の舞台見学

ベルガモ大学でのプレゼンテーション

ベルガモ大学では、多くの教員・学生を前に両班ともにこれまでの研究を元にプレゼンテーションを行いました。イタリアでは、メトロや路線バスを駆使してさまざまな場所へ行き、フィールドワークを行いました。そのほかにも、ベルガモ大学のイタリア人学生と英語、イタリア語、日本語を交えて交流し、ランチや観光を楽しみました。また、政策科学部の外国語科目である「グローバル言語科目」(LGA科目)で2年生前期より履修し始めたばかりのイタリア語も、実際に使ってコミュニケーションのツールとして役立てることができました。

研究に関する調査だけでなく、イタリアの歴史や文化に触れることもでき、有意義な現地調査となりました。現在は、2回生後期に研究成果物として取りまとめる「研究報告書」の執筆に向けて、継続して調査・分析を進めています。

訪問受け入れに惜しみないご協力いただいたスカラ座とスカラ座アカデミー、ドニゼッティ劇場、ミラノ教育局、ファルコーネ高等学校、ベルガモ大学の皆様、また、準備にあたってご支援いただいた、政策科学部執行部・事務職員の方々には、この場所を借りて厚く御礼申し上げます。最後に、本プロジェクト構想の段階から、現地とのコーディネートの支援および学生のイタリア語指導をしていただいているCarolina Capasso先生にも深くお礼申し上げます。

日本語文:立命館大学政策科学部政策科学専攻3年生

イタリアプロジェクト・教育サポーター 堀井祐希菜

[Global/Local On-site Seminar] Sophomores Carried Out On-Site Research in Italy

In a course “Global/Local On-site Seminar” in College of Policy Science, a group of sophomore students made a field research in Italy for 12 days from September 13 to 24. Fifteen students from this class (thirteen from Policy Science major, two from Community and Regional Policy Studies major) accompanied by two professors (Professor Tabayashi and Professor Kamiko) and a junior student as an educational supporter joined the research field work.

“Italy project” is a newly opened program this year. It is divided into two teams, foreign language education team and theatre/culture team. The aim of the foreign language team is to find out the problems of foreign language education in Japan through the comparative studies on language education in Italy and Japan. On the other hand, the theatre/culture team has interests in stakeholders of culture, and why/whether culture is indispensable. As one of the sample embodiments of culture, the team focuses on theaters and is conducting comparative researches on theatre cultures in Japan and Italy.

In order to work on the research of foreign language education, the team visited the education department in municipal government in Milan, and had an interview on the topic of schooling system in Italy. Located on the northeast of Milan, Falcone high school for foreign languages in Bergamo and Bergamo University offered us Japanese students a chance to sit in Japanese lessons taught by Italian teachers. The students of foreign language education team also joined some interactive activities in a class taught by Japanese teacher in Bergamo University. What’s more, based on the result of questionnaire, which has already been collected, the team organized several interviewes with students from high school, university, and graduate school, as well as faculty members.

The theater/culture team, on the other hand, visited 3 theaters, Teatro alla Scala in Milan, Teatro Sociale at Como, and Teatro Donizetti in Bergamo. Concerning Teatro alla Scala, we students went on tailored tours in theater, backstage, museum, and the stage workshop and attended a lecture by the management director. In the Teatro Sociale at Como, we students also conducted a short interview with the art director after watching a part of a rehearsal of ‘Così fan tutte’ by Mozart while at Teatro Dnizetti we listened to a short lecture by the official from Comune di Bergamo and interviewed her.

At the end of the fieldwork, students from both teams delivered presentations on their research to the students and professors in Bergamo University. The most of the students are studying Italian language since last April, so, during the fieldwork, students communicated with the local students in not only English and Japanese but also with Italian.

Besides investigating the research topics, students got to know deeply about history and cultures of Italy during the fieldwork as well. After returning to Japan, students are keenly working on the research report as the final product of the course.

To have a successful and meaningful fieldtrip in Italy, all of us students truly appreciate generous cooperation from Teatro alla Scala and its affiliated Academia, Teatro Donizetti, Education Department in Milan, Falcone High School, and Bergamo University, and also thank Policy Science Office for their supports and Professor Carolina Capasso in College of Policy Science for teaching us Italian language.

英語翻訳:立命館大学政策科学部Community and Regional Policy Studies専攻2年生

LIN Yu-Chun, RAYANI Tresnahendarni, XU Shunfei

2016.08.24

2回生GLO演習タイ・プロジェクトがタマサート大学(タイ)とワークショップを開催~バンコク中心部のスラム退去問題と学校における環境教育の課題~

8月24日より9月2日にかけて、タイ・タマサート大学建築計画学部でワークショップを開催しました(グローバル/ローカル・オンサイト演習II〔タイ・プロジェクト〕)。ワークショップには教員2名(豊田祐輔准教授、ションラウォーン・ピヤダー助教)の引率のもと、本科目受講生の12名(政策科学部専攻4名、Community and Regional Policy Studies専攻8名)が参加しました。

本ワークショップでは、前期に学生が設定した2つの課題(スラム退去問題と環境教育)について取り組みました。学生は、前期は日本で文献調査に取り組み、研究課題、目的、仮説の設定を行い、ワークショップの初日に研究計画を発表することで、タイ人教員からの助言をもらいました。その後、ワークショップの前半では、大学教員、政府機関職員、NGO職員、小学校教員などによる講義や見学を通じて現地でしか得られない情報を得、研究内容を改善させました。

ワークショップの後半は改善させた仮説を検証するための調査を実施しました。バンコク中心部のスラム(クロントイ・コミュニティ)を研究対象としたグループは、住民への聞き取り調査を通じて、土地所有者である港湾局と土地使用者である住民間のコミュニケーション不足を指摘し、それが、新たな居住先への移住などについての合意に至らない原因となっていることを明らかにしました。また、学校における環境教育に関するグループは、生徒へのアンケートや教員への聞き取り調査より、学校の環境教育だけでは環境配慮行動を導くには不十分であり、普段一緒に過ごす周囲の人間の影響が重要であることを明らかにしました。

研究以外にも、週末になると学生はタマサート大学の学生と一緒にバンコクや世界文化遺産アユタヤを観光するなど、タイの課題と文化を学び、そして、タイ人学生との友情を育んだワークショップとなりました。

本ワークショップはタマサート大学建築計画学部の主催により開催したものです。ウェルカム・パーティでの歓迎や調査へご協力いただいた先生や学生をはじめ、関係者各位にこの場をお借りして深く感謝の意を表します。

訪問コミュニティでの住民による説明

小学校でのアンケート調査の様子

最終発表会の様子

ワークショップ終了後の集合写真

Relocation Problem in Slum Located in the Center of Bangkok and Challenge of Environmental Education in School(Introduction to On-site Research Summer ession [Thai Project])

We held a workshop from 24th August to 2nd September at the Faculty of Architecture and Panning, Thammasat University: ‘Introduction to On-site Research Summer Session (Thai Project),’ From Ritsumeikan University, 12 students (4 from Policy Science Major and 8 from Community and Regional Policy Studies Major) participated who were led by two teachers (Associate Professor Yusuke Toyoda and Assistant Professor Piyada Chonlaworn).

The students tackled two themes: relocation problem in slum and environmental education, which the students determined to study in the Spring Semester. During that semester, they set research questions, objectives and hypotheses along with literature review. On the first day of the workshop, they presented their research proposals and received feedbacks from Thai teachers. Thereafter in the first half of the workshop, they acquired knowledge through lectures and tours by university teachers, governmental staff, NGO staff and elementary school teachers, which they would otherwise not be able to gain in Japan.

Based on these inputs, they revised their research and conducted field surveys in the second half of the workshop. A group focusing on slum located in the center of Bangkok (Klong Toei Community), found lack of communication between the land owner, Port Authority and land users, residents, failing to reach the agreement on a new settlement. On the other hand, a group concerning environmental education in school, by questionnaire surveys to school students and interviews with school teachers, identified inadequacy of school education for promoting environmental behavior and importance of surrounding environments like people around the kids in everyday life.

On weekends, besides study they enjoyed sightseeing at Bangkok and Ayutthaya World Cultural Heritage with Thammasat University students. The workshop provided them with the environments to study challenges and culture in Thailand and to make friendship with Thai students.

The Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, hosted this workshop. Taking this opportunity, we would like to express deep gratitude to teachers, students and staff welcoming us and supporting the workshop.

Briefing by community resident

Questionnaire survey at elementary school

Final presentation

Group photo after final presentation

2016.08.02

2016年国際PBLセミナーを開催

2016.07.27

三浦なつきさん(政策科学部4回生)が第1回現場で役立つ復興論文大賞(地域創造基金さなぶり賞)を受賞

政策科学部4回生の三浦なつきさんが第1回現場で役立つ復興論文大賞(地域創造基金さなぶり賞)を受賞しました。本賞では東日本大震災からの復興・創世記の5年間(2016年~2020年)において各地域が取り組むべき課題やテーマなどを広範な調査・研究結果から導き出すことを目的として、広く論文が公募されました。全69件の応募の中から受賞が決定しました。

三浦さんの研究テーマは、東日本大震災後の防潮堤建設の政策決定過程分析です。特に、この過程において「防潮林」というアイディアが採用される一方で、その他のアイディアが採用されなかったのはなぜかということに問題意識を持ち、一次資料と関係者のインタビューによって丹念に追って詳細な記述を行いました。災害からの復旧・復興の計画が立案される際、官僚組織内から出るアイディアのみならず、官僚組織外の専門家など持つさまざまなアイディアや住民の意向をいかに反映させていくかは、民主主義国家の政治システムを考える上で、極めて重要な課題です。三浦さんは学部4回生ながら、専門家でも困難な日本の政策決定の核心の部分に迫り、1つの解を提示しました。

2016.07.16

2回生「中国プロジェクト」が国際交流と現地調査を実施〜節水ニーズの高まる中国において日本企業の参入可能性はどれほどあるのか?

経済発展と高度な都市化を続ける中国では、限りある水資源の中から生活用水をいかに確保するかが課題になっています。実際の政策としては、都市部に水を供給する水源確保のための公共事業だけでなく、都市部で効率的に水を使うための技術の社会実装が進められています。特に後者については、一度使用された水を衛生的に処理してトイレの洗浄などに再利用する中水利用や、海水を淡水化して利用する海水淡化の技術が実装されてきていますが、より日本の技術が活用されビジネスとして展開しうる分野として、節水型の生活衛生機器も普及を見せてきています。政策科学部2回生による「中国プロジェクト」では、中国における節水型生活衛生機器の中でも、節水機能を備えたトイレ市場に着目し、研究を進めています。

夏季休暇期間には、大きく2つの活動を行いました。1つは中国大連市の東北財経大学からの短期留学生との意見交流、もう1つは大連市、吉林市、および北京市におけるフィールドワークとインタビュー調査です。これらを通して中国における節水トイレの市場実態と日本企業の参入可能性を考察しています。

中国、東北財経大学の留学生との交流

茨木市役所水道局でのインタビュー調査

2016年7月16日〜20日の5日間、東北財経大学からの短期留学生らとともに、本学にて合宿を開催いたしました。合宿においてはフィールドワークを通した交流とあわせて、「中国プロジェクト」の調査課題に即した茨木市役所でのインタビュー調査を共同で実施しました。市役所でのインタビューの中では東北財経大学の学生からも盛んに質問が出てくるなど、両大学の学生たちにとって発見の多い調査となりました。

大連市での現地調査

2016年8月27日から9月4日の間は中国国内での現地調査を行いました。とくに、ショッピングモールやショールームにおける市場調査や担当者に対するインタビューを通して、中国における節水トイレ市場の現状把握をしました。また一部の学生は8月27日までの約2週間、東北財経大学での短期留学プログラムに参加していたため、言語や文化にある程度慣れた状態での調査開始となりました。

JETRO大連事務所でのインタビュー調査

大連市ではまず大連市水務局の職員、およびJETRO大連事務所の職員より、中国の都市化の現状および大連市の水利用の実情について講義をしていただきました。また東北財経大学の教員や学生との間で情報交換のためのワークショップを開き、大連における節水政策や節水に対する意識の現状について聞き取り調査をすることができました。くわえて、大連市内にある建材のショッピングモールにて、大連市内で販売されているトイレの現状を視察しました。全体として、大連市内における節水政策と節水トイレの現状と実態について理解が深まる貴重な機会となりました。

吉林市での現地調査

吉林市のショッピングモールでの市場調査

続いて大連市内から高速鉄道で3時間強の移動を経て、吉林市内で調査を行いました。吉林市内においてもショッピングモールにおける市場調査を通して節水トイレの市場の実態を視察しましたが、大連市内での市場と少し様子が違うことに気づいた学生もおりました。その違いが、節水トイレ市場における日本の参入可能性の考察と、今後どのように結びついていくことになるのでしょうか?

吉林市は中国東北部ということもあり、滞在中は南部の朝鮮半島および西部のイスラム文化といった多様な文化が融合している様子を感じ取ることができました。中国プロジェクトの調査成果とともに、学びの多い滞在となりました。

北京市での現地調査

長春空港からの空路で到着した北京市においても、大連市と吉林市と同じく市場調査を行いました。北京市の市場調査ではショッピングモールのみならず、日本から中国に参入しているTOTO株式会社のショールームにも訪問し、中国への参入の経緯や現状について聞き取り調査をすることができました。日本では高機能で節水型であることを強みにしているTOTOが、中国での展開の戦略としてデザイン性に優れた商品を販売しているということには、学生のみならず教員一同も驚きを隠せませんでした。

そして中国での現地調査の締めくくりとして、北京市の北京理工大学外語学院において、「中国プロジェクト」の調査報告と意見交換をしました。北京理工大学の学生の皆さんからは、節水型トイレの選好に関する意見やトイレのインターネット通販に関する情報など、日本で触れることのできなかった視点に触れることができ、学生たちにとって刺激的な機会となりました。

帰国をして、これより政策実践プロジェクトの成果提出に向けて分析を磨いてまいります。また、学外での発表にむけても準備進行中です。

TOTO北京技術提案センターへの訪問

北京理工大学外語学院でのワークショップ

2016.07.05

桜井良助教が第1回現場で役立つ復興論文大賞(地域創造基金さなぶり賞)を受賞

政策科学部の桜井良助教が第1回現場で役立つ復興論文大賞(地域創造基金さなぶり賞)を受賞しました。本賞では東日本大震災からの復興・創世記の5年間(2016年~2020年)において各地域が取り組むべき課題やテーマなどを広範な調査・研究結果から導き出すことを目的として、広く論文が公募されました。全69件の応募の中から受賞が決定しました。

桜井良助教の研究テーマは東北3県を中心に導入されている復興支援員制度の事業評価で、中間支援組織(ふくしま連携復興センター、NPOコースター)、行政(福島県、田村市)、そして復興支援員と連携して調査を実施しました。復興支援員への聞き取り調査や田村市都路町における住民意識調査を通して、これまでほとんど測定されてこなかった復興支援員事業が地域に与える影響や支援員の存在意義について詳細を明らかにしました。また、住民が求める支援が震災直後から時間を経て、直接支援から間接支援へと変化していることなど、新しい知見を示しました。

共同研究者のふくしま連携復興センターの

職員との調査の打ち合わせの様子

2016.07.04

韓国・国民大学校と日韓合同ワークショップを開催

韓国・ソウルより、国民大学校の社会科学大学国際地域学科の大学院生が3年ぶりに立命館大学政策科学研究科を訪問し、日韓両大学の大学院生がそれぞれの研究テーマについて報告するワークショップが6月23日に開催されました。

この合同ワークショップは、立命館大学政策科学研究科の2つのリサーチ・ユニット(Kクラス、Mクラス)の合同によるオープンリサーチです。

日韓の大学院生の研究報告のテーマは、両校の研究の多様性を反映して多岐にわたっています。日韓のパブリック・ディプロマシーの比較、地域振興のための文化資源の活用等、7人の報告に対して、国民大学校社会科学大学の日本学専攻の教員と立命館大学政策科学研究科の教員をまじえて討論がなされ、実り多い研究報告会となりました。

2016.06.27

文理融合を図る教育と研究を目指して政策科学部周研究室と理工学部専門ゼミナールとの合同ゼミナールを開催しました

2016年6月13日(月)に理工学部専門ゼミナールが政策科学部周研究室との合同ゼミナールの形で大阪いばらきキャンパスにて行われました。本合同ゼミナールは「学科の壁を超える学際性、及び文理融合的な教育と研究を目指し、自由に討論し、異なる視点やアプローチから新たな考えを生み出す」を主旨として行われたものです。

最初に、理工学部の中島淳教授から理工学部専門ゼミナールを紹介した上、今日の合同ゼミナールの主旨が説明されました。続いて政策科学部の周瑋生教授より「政策工学への誘い」を題にして理工学部の学生を対象に「認識科学」と「設計科学」の両面からミニ講義が行われました。

研究発表は二つのセッションに分けて行われました。第一セッションにおいては、理工学部専門ゼミナールに所属する18名の学生が、①ランチストリートで回収型弁当箱を使った効果の検証、②レシート、印刷用紙、レジ袋の使用削減をはかるための技術と政策提言、③LED電球の導入などによる構内エネルギー消費の削減方策、④キャンパス全面分煙を提唱するための意識調査など四つのグループに分け中間発表が行われました。各グループの発表後、教授と学生から多くの質問やアドバイスをもらい、政策科学部の学生にとっては、理工学的なアプローチを聴講でき参考になる有益な発表となりました。

第二セッションにおいては、政策科学部周研究室に所属している15名の院生から各自の研究内容が紹介されました。「日本の固定価格買取制度」、「福島原発事故前後の世論変化」、「気候変動問題における日中韓協力」、「中国の食料安全問題」、「計量生活満足度評価」、「低炭素技術特許ビックデータによる炭素削減ロードマップ構築」などについて発表されました。周研究室では、主にエネルギー環境分野を中心として、「時間」「空間」「政策」三つの軸に沿って研究を進めています。具体的には、経済発展と環境保全に資する様々な経済的社会的または技術的な対策を分析・評価し、公平性、効率性や地域特性を加味したエネルギー・環境政策を求め、持続可能な発展のための国際的な提言に結びつける研究を展開しています。発表者はそれぞれ最新の成果を行うとともに、理工学部の教員よりフィードバックを受けました。社系学生の論理組み立てなどは、たいへん参考になったとの感想もありました。

最後に、理工学部佐藤圭輔准教授から、多くの文理融合的なアドバイスを受けて、新たなステップに入っていこうと総括的なコメントを受けました。