TOPICS

2024年のTOPICS

2024.07.05

受講生はこの日のGSG本番に向けて、4月から6月にかけてクラスごとの授業と受講生全体での授業を組み合わせる形で事前学習を行ってきました。1つのアクターは5~8人で構成され、アクター内で役職(大統領、外務大臣など)を決めるなど役割分担を行い、他アクターとの国際交渉に備えます。

GSGは、日本語基準の国際関係学専攻(IR専攻)と英語基準のグローバル・スタディーズ専攻(GS専攻)の2回生全員が合同で英語で実施するので、GSGを通じて専攻を超えた学びや学生間の繋がりが増えることも大きな特徴です。

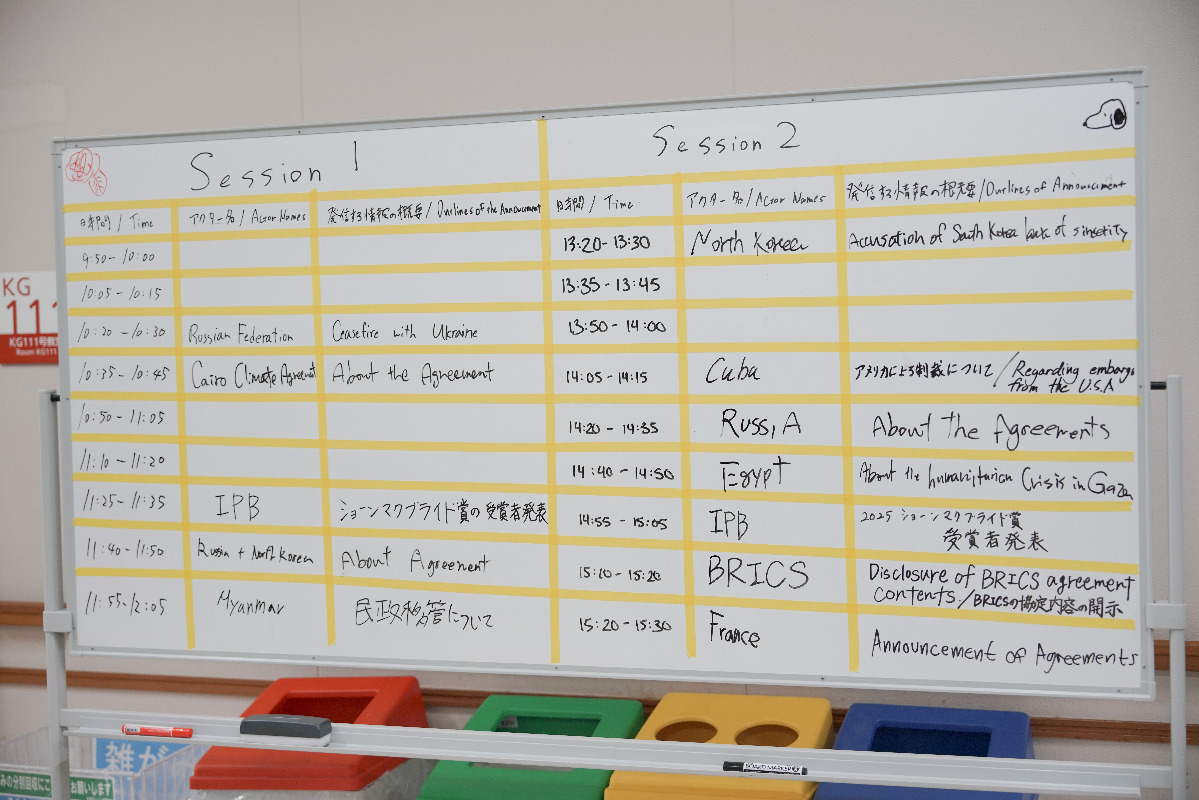

本番は1セッションを現実社会の1年とみなし、1日で2〜3セッション行います。

学生達は国連総会をはじめとする多様な国際会議を開催し、課題解決に向けて積極的な国際交渉を進めました。

また、そうした動きをメディアアクターがニュースで報道するなど、各アクターがそれぞれの特長を活かした活動を行いました。

2回生の皆さん、お疲れさまでした!

続きを読む

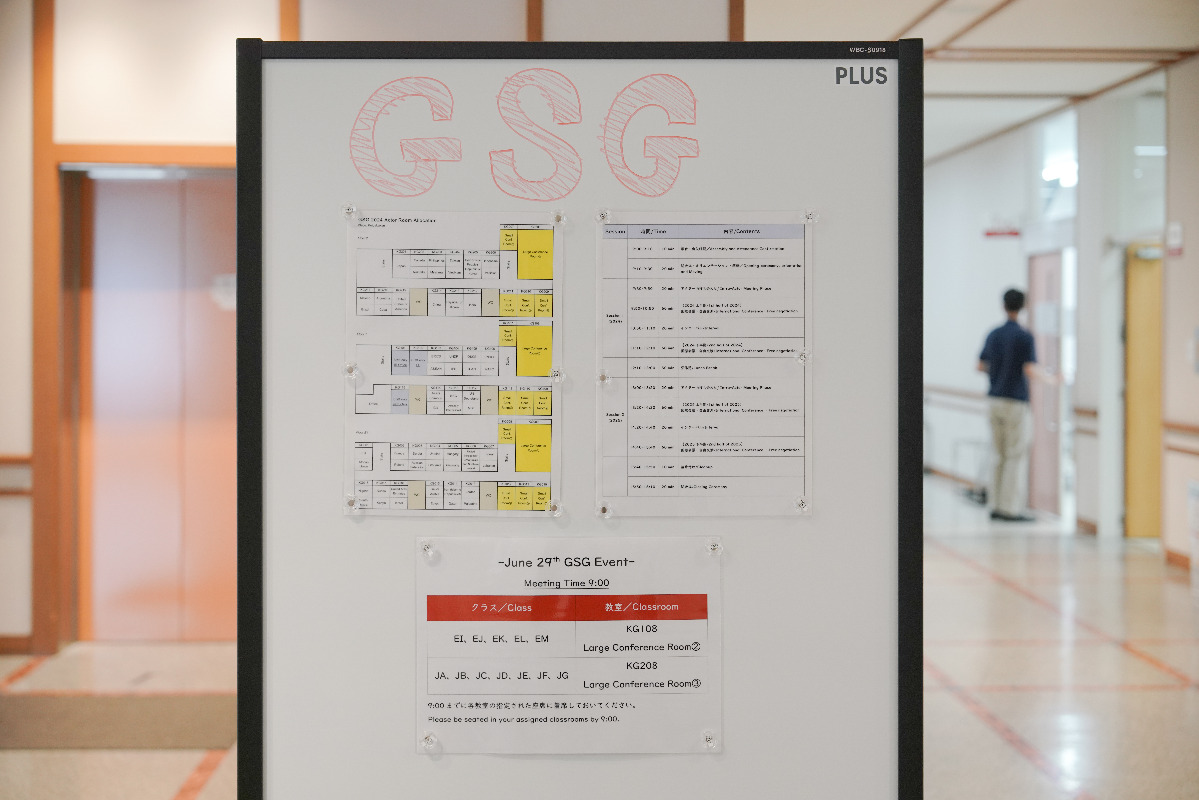

2024年度「グローバル・シミュレーション・ゲーミング」本番を6月29日に実施しました。

6月29日(土)、国際関係学部2回生のメインイベントのひとつであるグローバル・シミュレーション・ゲーミング(以下、GSG)の本番授業を行いました。GSGとは、受講生が「国家」、「国際機関」、「NGO」、「メディア」といった国際社会に実在する主体(アクター)に扮して、実際の国際問題を解決するために擬似的に国際交渉を体験する科目です。

2024年のテーマは「安全保障」。

当日は総勢338名の国際関係学部2回生が57のアクターに分かれ、GSGをスタートしました

2024年のテーマは「安全保障」。

当日は総勢338名の国際関係学部2回生が57のアクターに分かれ、GSGをスタートしました

GSGは、日本語基準の国際関係学専攻(IR専攻)と英語基準のグローバル・スタディーズ専攻(GS専攻)の2回生全員が合同で英語で実施するので、GSGを通じて専攻を超えた学びや学生間の繋がりが増えることも大きな特徴です。

学生達は国連総会をはじめとする多様な国際会議を開催し、課題解決に向けて積極的な国際交渉を進めました。

また、そうした動きをメディアアクターがニュースで報道するなど、各アクターがそれぞれの特長を活かした活動を行いました。

学生達はGSGに向けた準備やGSG本番での活動を通じて、TVやニュース等で見ているだけでは学ぶことができない「国際交渉」の難しさやリアルを実体験することができました。

GSGでの経験は、現実世界で起きている国際関係の事象が何故起きているのかを複眼的な視点から考える力を身につけると共に、3回生以降の自身の学びやキャリアの方向性を考えるきっかけにもなっています。

2024.07.01

続きを読む

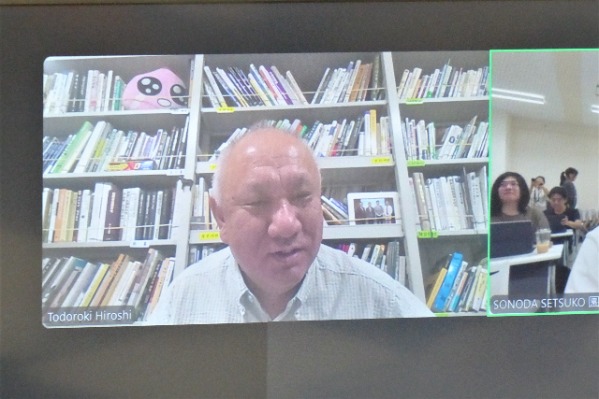

ゲスト講義実施報告(立命館アジア太平洋大学 サステイナビリティ観光学部 轟博志教授)

「専門演習」(担当教員:園田節子先生)の授業にて、立命館アジア太平洋大学サステイナビリティ観光学部教授で、『朝鮮王朝の街道: 韓国近世陸上交通路の歴史地理』(古今書院、2013年)の著者である轟博志先生にゲストスピーカーとして、オンラインにて講義を行っていただきました。

轟教授のご専門は地理学、地域研究(韓国研究)、人文地理学であり、立命館大学文学部地理学科卒業後、ソウル大学校社会科学大学院地理学歴史地理学で修士と博士の学位を取得し、韓国の学会を中心に国際的に活躍されてきました。

講義は、まずご自身がおこなってきた研究内容、次いで韓国研究のための文献調査と現地フィールドワーク調査の具体的手法という、2本立てでした。

都市から農村まで、韓国を広範囲でフィールドワークを実施してこられたこれまでのご研究は、植民地期の朝鮮半島の交通網の特徴、前近代の朝鮮半島と中国・日本の交通網の特徴、古代から近代の「帝国」交通網の特徴を論じるものでありました。

さらに現代の韓国の交通網の研究は、現在の社会にも成果を還元するものでもありました。長い時間幅をカバーする東アジアの交通・道路網の研究から抽出された多くの都市形成と交通網の姿には、非常に多くの学びがありました。

授業中、轟先生が頻繁に学生の研究や韓国訪問経験を確認し、双方向性とコミュニケーションがとられ、学生たちは、人文地理研究に興味を示して聴講してしました。講義内容が調査法に入ると盛んにメモを取り、調査の秘訣を示したパワーポイントのスライドを写真に撮るなどして、豊富な現地経験に裏打ちされた調査手法を少しでも学び取ろうと熱が入っていました。