TOPICS

2022年のTOPICS

2022.05.31

続きを読む

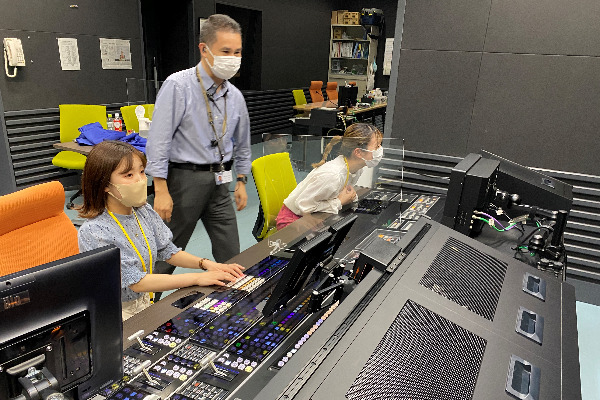

プロフェッショナル・ワークショップ(メディアクラス)の受講生がNHKを訪問しました

プロフェッショナル・ワークショップ(メディアクラス:担当 白戸先生)の授業で

5月27日にNHK大阪拠点放送局を訪れました。

学生たちはテレビカメラの操作体験、ドラマセット見学などの後、

番組制作技術の進化についてNHK職員の方から詳細な講義を受けました。

一般の見学では見聞することのできない放送局の舞台裏を知ったことは、

学生たちにとって大きな刺激となり、自らの卒業後の進路を考えるための貴重な体験となりました。

(写真はNHK様に提供いただきました)

2022.04.29

ゲスト講義実施報告(毎日新聞大阪本社 写真部長:鵜塚健様)

プロフェッショナル・ワークショップ(ジャーナリズムクラス:白戸圭一先生担当)にて、毎日新聞大阪本社の鵜塚 健様をゲスト講師としてお招きしました。

授業の冒頭、本授業担当者の白戸先生から受講生に対し、ゲストの鵜塚氏の経歴について、イランのテヘラン特派員などを務めた後、毎日新聞社のデジタル報道部門のデスクであったことを紹介しました。

鵜塚氏は、インターネットの普及によって新聞購読者が近年激減している状況について統計を用いながら説明し、もはや紙の新聞を発行することに依存した経営は限界であり、デジタル(オンライン)によるニュース配信が不可避であることを強調しました。

そのうえで鵜塚氏は、デジタルへの業態変革に伴い、新聞記者の働き方、何がニュースであるかを決める価値判断基準、原稿の書き方や記事の文体・長さ等にまで変化が押し寄せていることを、様々な報道事例を紹介しながら受講学生に説明しました。

続きを読む

授業の冒頭、本授業担当者の白戸先生から受講生に対し、ゲストの鵜塚氏の経歴について、イランのテヘラン特派員などを務めた後、毎日新聞社のデジタル報道部門のデスクであったことを紹介しました。

鵜塚氏は、インターネットの普及によって新聞購読者が近年激減している状況について統計を用いながら説明し、もはや紙の新聞を発行することに依存した経営は限界であり、デジタル(オンライン)によるニュース配信が不可避であることを強調しました。

そのうえで鵜塚氏は、デジタルへの業態変革に伴い、新聞記者の働き方、何がニュースであるかを決める価値判断基準、原稿の書き方や記事の文体・長さ等にまで変化が押し寄せていることを、様々な報道事例を紹介しながら受講学生に説明しました。

例えば、紙の新聞の時代であれば、全国紙の地方版の記事は該当する都道府県内でのみ読むことが可能であり、記者の側もその前提で記事を執筆してきました。しかし、全ての記事がインターネットで配信される時代では、記事に都道府県境はなく、全国のすべての人が読むことが可能になります。鵜塚氏によると、このため取材して記事を書く側の記者も、従来の価値観や書き方を大きく変える必要に迫られており、そうした変化の中で、若い記者が様々な事象を取材して多数の人々に発信できる機会が増大しているといいます。

鵜塚氏は「新聞業界は年功序列や熾烈な業界内競争といった旧い体質が蔓延した業界であったが、デジタル中心時代に移行したことにより、深い取材や斬新な視点に基づいて執筆された本当に面白い記事であれば、若い記者でも多数の読者を獲得できるようになっている。新聞業界の衰退が言われる時代になっているが、ジャーナリストとしての仕事のやり甲斐や可能性はむしろたかまっており、皆さんにもぜひ挑戦して欲しい」と学生たちによびかけました。

2022.05.19

続きを読む

立命館先進研究アカデミー(RARA)ホームページ公開(末近 浩太先生)

「立命館先進研究アカデミー(RARA)」とは

立命館大学は2030年代に新たな社会共生価値を創出する、次世代研究大学を目指しています。

この目標の実現に向けて、本大学の研究高度化を牽引し、リーダーシップを発揮することが期待される中核研究者の集まりを「アカデミー」として、2021年6月に「立命館先進研究アカデミー(RARA)」を立ち上げました。

<立命館先進研究アカデミー(RARA)ホームページ>

RARAを基盤にする研究者(RARAフェロー)は、

本大学の核となって他の研究者を巻き込み、先進研究を構想・企画・牽引することを目指します。

国際関係学部からは末近先生がRARAフェローとして任命されています。

テーマ:「中東・イスラーム研究の方法論的革新を通した新たな地域研究の開発」

2022.05.13

申し込みなどの詳細はこちら (国際関係学部在学生限定)

続きを読む

2022年度春学期のライティング・チュートリアルが始まりました!

国際関係学部では日本語と英語で学生のレポート作成の支援を行う「ライティング・チュートリアル」プログラムを実施しています。

チュートリアルでは、受講生とチューター(先輩学生)が1対1で授業の課題レポートに関する相談を受け付けます。

チューターは論文作成経験が豊富な国際関係研究科の大学院生及び国際関係学部の上回生です。

チュートリアルは何度でも無料で受けることが可能です。

【ライティング・チュートリアルの役割 】

◎ 書き手がレポートに書きたい内容を整理するのを支援する

◎ レポートをどう修正したらよいか、書き手が気付けるように支援する

◎ レポートの修正方法について、アドバイスやヒントを提示する

◎ 参考文献の引用、剽窃についてのルールを書き手が理解できるように支援する

◎ アカデミックライティングに関する書き手の疑問・質問に答える

◎ 書き手がレポートに書きたい内容を整理するのを支援する

◎ レポートをどう修正したらよいか、書き手が気付けるように支援する

◎ レポートの修正方法について、アドバイスやヒントを提示する

◎ 参考文献の引用、剽窃についてのルールを書き手が理解できるように支援する

◎ アカデミックライティングに関する書き手の疑問・質問に答える

・実施日:日本語→ 5月23日(月)~7月29日(金)

英語 → 5月17日(火)~7月21日(木)

・時間: 時間は日にちにより異なります。1回40-50分。

・対象: 授業等で提出する課題レポート作成に関わり、サポートやアドバイスを必要とする国際関係学部の学生

・実施形態: 対面(恒心館4階)もしくは、Zoomによるオンラインセッション

英語 → 5月17日(火)~7月21日(木)

・時間: 時間は日にちにより異なります。1回40-50分。

・対象: 授業等で提出する課題レポート作成に関わり、サポートやアドバイスを必要とする国際関係学部の学生

・実施形態: 対面(恒心館4階)もしくは、Zoomによるオンラインセッション

申し込みなどの詳細はこちら (国際関係学部在学生限定)

2022.05.13

ゲスト講義実施報告(元外務省職員:二階堂幸弘様)

プロフェッショナル・ワークショップ(国際公務クラス:石川幸子先生担当)にて、元外務省職員の二階堂幸弘様をゲスト講師としてお招きしました。

続きを読む

本日は、元キャリア外交官 (現在、複数の大学の講師)の二階堂幸弘氏をお招きして、外交・外交官の仕事について講義を行って頂きました。まず、外交官として最も大切にすべきことは何かと学生に問いかけられました。二階堂氏の回答は「信頼関係」であり、各国の外交官のみならず様々なレベルの人々と信頼関係を築くことによって本来外交の目的である、日本の国益を守り高めること、及び世界平和への貢献が可能になるとのことでした。また、近年の日本外交の特徴として日本・日本文化(本当の日本の美)を世界に紹介すること、及び日本企業の海外進出のプロモーション等が、新たな外交の仕事に加えられ、これには「国民のための国民による外交」が必要であり、職業外交官という狭義の外交の仕事のみならず、全ての民間人が外交官となっていると強調されました。講義の後半は、外交官をはじめとして国際社会で働くためのノウハウが伝授され、多くの情報が共有された講義でした。