すばる×ジェイムズ・ウェッブ

〜最強タッグが暴く、塵のベールに隠された初期宇宙の巨大ブラックホール〜

理工学部の鳥羽儀樹准教授が参加する研究グループは、すばる望遠鏡の広域探査で見つけた初期宇宙の最高光度の銀河11個をターゲットとして、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による超高感度観測をおこないました。その結果、うち7個の銀河の中に、塵に隠れて潜む巨大ブラックホールを発見することに成功しました。ブラックホールは物質を飲み込みながら輝く「クェーサー」と呼ばれる天体になっており、従来見逃されてきたこれほど明るいクェーサーが初期宇宙で発見されるのは世界で初めてです。

【研究成果のポイント】

- すばる望遠鏡で見つけた初期宇宙の最高光度銀河をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で追観測し、塵に隠れて潜む巨大なブラックホールを発見。

- 初期宇宙で、従来見逃されてきたこれほど明るいクェーサー(物質を飲み込み輝く巨大ブラックホール)が発見されたのは世界で初めて。

- 初期宇宙に存在する明るいクェーサーの数は、これまで考えられてきたより少なくとも2倍は多いことが明らかになった。

概要

ビッグバンから138億年たった現在の宇宙では、ほぼすべての銀河の中心に巨大なブラックホールが宿ることが知られています。それらがどうして誕生したのかを解明するため、これまで初期宇宙(ビッグバンから10億年未満)で活発な探査がおこなわれてきました。研究チームは今回、すばる望遠鏡の広域探査で見つけた初期宇宙の最高光度の銀河11個をターゲットとして、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による追観測をおこないました。その結果、うち7個の銀河の中に、塵に隠れて潜む巨大ブラックホールを発見することに成功しました。ブラックホールは物質を飲み込みながら輝く「クェーサー」と呼ばれる天体になっており、従来見逃されてきたこれほど明るいクェーサーが初期宇宙で発見されるのは世界で初めてです。今回の結果から、初期宇宙に存在する明るいクェーサーの数は、これまで考えられてきたより少なくとも2倍は多いことが明らかになりました。

研究チームでは、これらの最高光度銀河に巨大ブラックホールが潜む可能性を、10年近くにわたって疑い続けてきました。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の登場によって初めてその謎を解くチャンスが訪れ、実際に半数以上という高確率で巨大ブラックホールが確認されたことは、大きな驚きでした。今後は、それら隠された巨大ブラックホールの詳しい性質を調べるとともに、さらに別の銀河でも同様のブラックホールを探す計画で、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の新しい観測が来年早々から実施される予定です。

背景

ビッグバンから138億年が経過した現在の宇宙では、ほとんどすべての銀河の中心に、巨大なブラックホールが1つずつ宿ることが知られています。それらは太陽100万個以上に相当する莫大な質量をもち、大半の時間は静かに眠っていますが、周囲の物質を飲み込みはじめると強烈な光を放射する「クェーサー」と呼ばれる天体になります(図1)。このクェーサーの光は、宿主である銀河の星間物質を吹き飛ばすことによって、銀河の成長・進化に重大な影響を及ぼすことが知られています。銀河の進化は、(正体不明な暗黒物質と暗黒エネルギーを除けば)宇宙の進化そのものであり、したがって巨大ブラックホールを理解せずして、宇宙の成り立ちと歴史を理解することはできません。

図1:クェーサーの想像図。中心核に巨大ブラックホールがあり、周囲の物質は渦を巻きながら飲み込まれていく。この渦の中で物質が擦り合わされて熱くなり、光を放つことで、「クェーサー」と呼ばれる天体となる。巨大ブラックホールやクェーサーは、この図のはるか外側に広がる銀河の中心に宿っている。(画像提供:松岡良樹)

図1:クェーサーの想像図。中心核に巨大ブラックホールがあり、周囲の物質は渦を巻きながら飲み込まれていく。この渦の中で物質が擦り合わされて熱くなり、光を放つことで、「クェーサー」と呼ばれる天体となる。巨大ブラックホールやクェーサーは、この図のはるか外側に広がる銀河の中心に宿っている。(画像提供:松岡良樹)

このように宇宙の不可欠要素である巨大ブラックホールですが、どのように誕生したのかという根本的な謎が、未解明のまま残されています。少なくともビッグバンから10億年頃の時代には大量の巨大ブラックホールが観測されているため、誕生の現場は、より過去の時代にあります。このことから、ビッグバンから10億年未満に当たる「宇宙の夜明け」と呼ばれる時代をターゲットとして、これまで活発に探索がおこなわれてきました。誕生のメカニズムを紐解く上で鍵になるのが、それらの数(より正確に言うと、単位体積あたりの存在数である数密度)です。数が多ければ多いほど、宇宙のありふれた場所で、ありふれたメカニズムでどんどん生まれる必要があります。その有力な候補としては、「宇宙の一番星」と呼ばれる初代星の死があります。一方、逆に数が少なければ、特異で希少な環境下でしか起こらないようなメカニズムが示唆されます。たとえば巨大な物質の塊が自分自身の重力によって崩壊し、ブラックホールに変わっていくという理論モデルが提案されています。

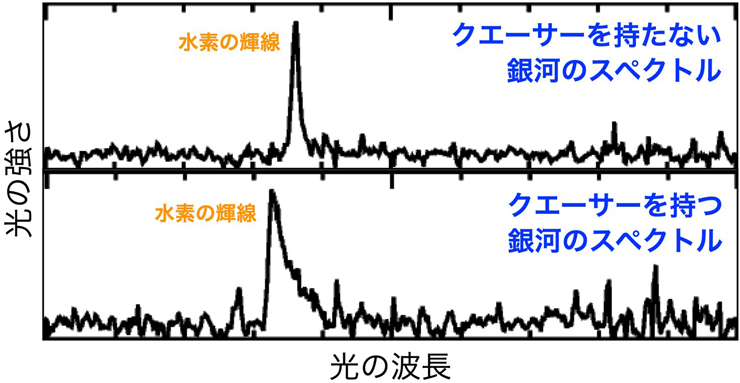

巨大ブラックホール自身は光らないため観測が困難ですが、物質を飲み込みながら光る「クェーサー」になっている時には、非常に遠方の宇宙(すなわち過去の宇宙)にあっても望遠鏡で見つけることができます。クェーサーの光には、ブラックホール周囲を高速で回転する物質が放射する「広輝線(ドップラー効果によって線幅が広くなったスペクトル線)」が見られます(図2)。ある銀河を観測したとき、そのような広輝線が見つかれば、中心にクェーサー=物質を飲み込みつつある巨大ブラックホールが宿っている決定的な証拠となります。これまで米国や欧州の有力な研究グループが、この手法で広域の夜空を探索し、宇宙の夜明けのクェーサーを発見してきました。私たちもすばる望遠鏡を用いて参戦し、これまで10年以上をかけて200個近くの巨大ブラックホールを発見しています。

図2:銀河のスペクトルの例。分光器と呼ばれる装置で銀河から届く光を波長ごとに分解し、それぞれの波長での光の強さをプロットしている。特に強い光のピークは、水素が特定の波長で放つ「輝線」である。上パネルに示す通常の(クェーサーを持たない)銀河では、この輝線は細い。下パネルに示すクェーサーを持つ銀河では、水素がブラックホール周囲を高速で回転しているために、ドップラー効果によって太くなった「広輝線」が見られる。

図2:銀河のスペクトルの例。分光器と呼ばれる装置で銀河から届く光を波長ごとに分解し、それぞれの波長での光の強さをプロットしている。特に強い光のピークは、水素が特定の波長で放つ「輝線」である。上パネルに示す通常の(クェーサーを持たない)銀河では、この輝線は細い。下パネルに示すクェーサーを持つ銀河では、水素がブラックホール周囲を高速で回転しているために、ドップラー効果によって太くなった「広輝線」が見られる。

一方、これまでの初期宇宙での探索には大きな問題がありました。観測技術の制約から、クェーサーが放つ紫外線の光を目印に探索が行われてきたのです。しかし紫外線の光は、塵にぶつかるとすぐに吸収されてしまうという弱点があります。多くの銀河が豊富な塵を持つことが知られており、中心にあるクェーサーが塵に覆われている場合、放たれた紫外線は外に出てこられません。このことから、従来の探査で見つかったクェーサーは全体の一部に過ぎず、塵のベールに隠されて見逃されているクェーサーが大量に存在するのではないかと疑われてきました。

今回の観測と結果

私たちは今回、すばる望遠鏡(図3)による広域探査観測で見つかった、初期宇宙の最高光度銀河に着目しました。それらは私たち自身がクェーサーを探索していた際に、副産物(つまりハズレ天体)として発見したもので、紫外線の光には広輝線が見られませんでした。しかし銀河中心に強いエネルギー源の兆候があることから、発見から10年近くにわたって、クェーサーが隠れているのではないかと疑ってきました。2021年に米国NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (以後「JWST」と記します)が打ち上げられたことで、その謎を解くチャンスが初めて訪れたのです。私たちはJWSTの優れた能力によって、これら銀河から出てくる可視光を史上初めて捉えることを計画しました。可視光は紫外線に比べて透過力が高いため、ある程度の塵に覆われたクェーサーから放たれたとしても、外へ出てくることができます。

図3:すばる望遠鏡(画像提供:国立天文台)

図3:すばる望遠鏡(画像提供:国立天文台)

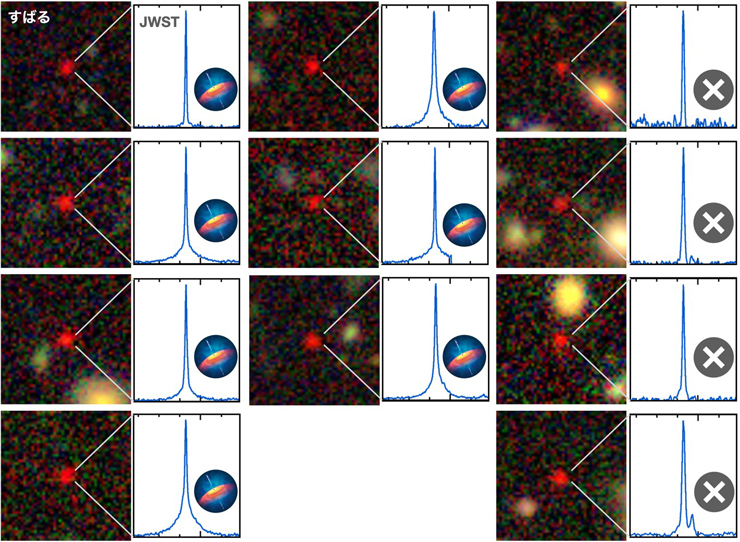

観測は2023年7月から2024年10月にかけて、JWSTに搭載されたNIRSpecという分光機器を用いて、上に述べた最高光度銀河のうち11個を対象におこないました。得られた可視光のスペクトルを分析したところ、そのうち7個の銀河に、明らかな広輝線があることがわかりました(図4)。つまりそれらは、塵のベールに隠され、紫外線の光では見つけることができなかったクェーサーであることが確定したのです。宇宙の夜明けの時代に、塵に隠されたこれほど明るいクェーサーが発見されたのは、世界で初めてです。

図4:私たちが観測した、初期宇宙の最高光度銀河。それぞれ左パネルは、すばる望遠鏡で発見時に撮影した写真。右パネルは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による追観測で得られたスペクトルで、水素が特定の波長(0.65μm)で放つ「Hα」という輝線を捉えている。左側7個の銀河では、水素がブラックホールの重力を受けて高速で回転しているため、ドップラー効果によって輝線の裾が顕著に広がったプロファイルを示している。残り4個の銀河では輝線はそれほど広がっておらず、ブラックホールの存在は確認できない。(一部画像提供:国立天文台)

図4:私たちが観測した、初期宇宙の最高光度銀河。それぞれ左パネルは、すばる望遠鏡で発見時に撮影した写真。右パネルは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による追観測で得られたスペクトルで、水素が特定の波長(0.65μm)で放つ「Hα」という輝線を捉えている。左側7個の銀河では、水素がブラックホールの重力を受けて高速で回転しているため、ドップラー効果によって輝線の裾が顕著に広がったプロファイルを示している。残り4個の銀河では輝線はそれほど広がっておらず、ブラックホールの存在は確認できない。(一部画像提供:国立天文台)

観測されたスペクトルをさらに詳しく調べたところ、発見されたクェーサーの源となっているブラックホールの質量は太陽数億個分前後で、放射エネルギーは太陽の数兆倍にのぼることがわかりました。これらの値は宇宙の夜明けでこれまで知られてきた、普通の(つまり塵に隠されていない)クェーサーに匹敵します。また塵のベールによって、クェーサーが放つ可視光は平均70%、紫外線は平均99.9%もの吸収を受けていることもわかりました。この強い吸収のために、0.1%しか透過しない紫外線では銀河に潜むクェーサーを発見することができなかったのです。また、それら塵に隠されたクェーサーの数密度を計測したところ、普通のクェーサーと少なくとも同程度であることが判明しました。すなわち、初期宇宙に存在する明るいクェーサーの数は、これまで考えられてきたより少なくとも2倍は多く、従来の探査ではその半数以上が塵に隠されて見逃されていたことになります。

図5:初期宇宙で塵に隠されたクェーサーの想像図。(画像提供:国立天文台)

図5:初期宇宙で塵に隠されたクェーサーの想像図。(画像提供:国立天文台)

今回の成果は、すばるとJWSTという、現代の最強望遠鏡2基のタッグによって初めて可能になったものです。ターゲットとなった初期宇宙の最高光度銀河は、夜空の中でも極めて稀な天体であり、すばるの持つ世界随一の広視野探査能力がなければ発見できませんでした。一方で塵のベールを透過する可視光の光は、地球に届く頃には微弱な赤外線へと変化しており、JWSTでしか捉えることができません。「すばるで見つけ、ジェイムズ・ウェッブで追究する」という戦略は極めて有効で、今後の研究の1つのロールモデルとなることが期待されます。

今後の展望

今後の展望として、私たちは2つの方向性を考えています。1つは、これらの塵に隠されたクェーサーに対する詳しい追調査をおこなうことです。今回JWSTで観測したスペクトルには、水素の他に、ヘリウム、酸素、窒素などさまざまな元素が放つ輝線が捉えられています。それらの光の強さやプロファイルを数値モデル計算と比較することで、ブラックホール近傍の物質の状態を明らかにしたいと考えています。また、アルマ電波望遠鏡などを用いた新たな観測を通じて、これらブラックホールを宿す銀河全体の性質についても、調査を進める予定です。従来知られてきた普通のクェーサーと、これら隠されていたクェーサーは何が違うのか、あるいは根本的には同じ種族なのか、さまざまな角度から切り込んでいきたいと考えています。

もう1つは、同じように塵に隠されたブラックホールを、より大規模に探索することです。今回は、中心に強いエネルギー源の兆候があることから、ブラックホールの存在が疑われるような最高光度銀河をターゲットにして観測をおこないました。今後は、よりエネルギーの低い銀河もターゲットとして、どれだけのブラックホールが初期宇宙に隠されているのかを暴き出したいと考えています。そのための新しい観測は、すでにJWSTの来期観測プログラムとして採択されており、来年早々から開始される予定です。

研究チーム

松岡良樹, 長尾透 (愛媛大学)

尾上匡房 (早稲田大学)

岩澤一司 (バルセロナ大学)

青木賢太郎, 今西昌俊, 泉拓磨, 高橋歩美(国立天文台)

Michael A. Strauss, Camryn L. Phillips (Princeton Univ)

John D. Silverman, 有田淳也, 柏川伸成, 菊田智史, 河野孝太郎 (東京大学)

Xuheng Ding (Wuhan Univ)

秋山正幸(東北大学)

川口俊宏 (富山大学)

Chien-Hsiu Lee (Hobby-Eberly Telescope)

鳥羽儀樹 (立命館大学)