TOPICS

2023年のTOPICS

2023.05.10

続きを読む

日経新聞に林大祐先生の連載記事「脱炭素の現状と課題」が掲載されています(5月3日~12日)

日本経済新聞のやさしい経済学欄に「脱炭素の現状と課題」というテーマで、

国際関係学部の林 大祐先生の連載記事が5月3日の朝刊から掲載されています。

(5月12日まで全8回の掲載)。

EUと日本の気候変動政策について、

排出量取引や炭素税などのカーボンプライシング制度を中心に論じています。

2023.05.09

ゲスト講義実施報告(国際労働機関(ILO) 内藤綾也佳様)

「Professional Workshop」(担当教員:山田真弓先生)の授業にて、 国際労働機関(ILO) Indiaに所属されている内藤彩香様をゲスト講師としてお招きしました。

続きを読む

内藤さんは立命館大学国際関係学部の卒業生で、3年生の時にフィリピンとパレスチナでインターンシップを始めたという話があり、どうやってインターンシップの機会を得たのか、最終学年でない自分でも応募できるのか、など学生から多くの質問が飛び交いました。

内藤さんは「学生というのは一種の特権であり、やりたいことをやる時期である」「楽しんで過ごしてほしい」と、先輩(OB)として後輩へ素敵なエールを送っていただきました。

内藤さんに後押しされたのか、生徒たちは早速、4年生になる前にどこに行くのかについて話し合い、自主報告する予定を決めるなど、いい刺激になったようです。

2023.04.28

続きを読む

ゲスト講義実施報告(テレビ静岡 斉藤力公様)

「プロフェッショナル・ワークショップ(メディア)」(担当教員:白戸圭一先生)の授業にて、テレビ静岡で記者をされている斉藤 力公様をゲスト講師としてお招きしました。

授業の冒頭、本授業担当者の白戸から受講生に対し、ゲストの斎藤氏が本学部を2023年3月に卒業後、静岡市に本社のあるテレビ静岡に就職し、現在は報道記者として勤務していることを説明しました。

授業の狙いは、テレビ業界に就職して1年が経過した若い社員に在学中の就職活動について振り返ってもらいつつ、現在の仕事の内容や魅力を説明してもらい、テレビ業界への就職並びに新聞社等も含む報道記者として働くことを考えている学生たちに、有益な情報を提供してもらうことです。

斎藤氏からは、民放テレビ局の仕事の流れ、一日の過ごし方などについて多数の図表を織り込んだパワーポイントを使用しながら丁寧に説明いただきつつ、学生時代の就職活動の体験についても詳しく振り返っていただき、どのような準備や取り組みが必要とされているかお話しいただきました。

自然災害や全国的な注目を浴びた事件・事故のお話、保育園児が通園バスの車内に取り残されて亡くなった痛ましい事件等の取材、報道のお話など、斎藤氏の具体的な体験談を織り交ぜながら、記者として働くことの意義と魅力について語っていただきました。

2023.04.26

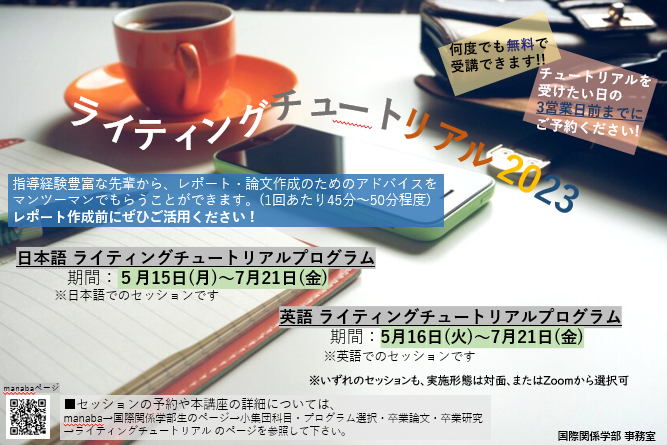

2023年度春学期のライティング・チュートリアル・プログラムが始まります!

国際関係学部では日本語と英語で学生のレポート作成の支援を行う「ライティング・チュートリアル」プログラムを実施しています。

チュートリアルでは、受講生とチューター(先輩学生)が1対1で授業の課題レポートに関する相談を受け付けます。

チューターは論文作成経験が豊富な国際関係研究科の大学院生及び国際関係学部の上回生です。

チュートリアルは何度でも無料で受けることが可能です。

【ライティング・チュートリアルの役割 】

◎ 書き手がレポートに書きたい内容を整理するのを支援する

◎ レポートをどう修正したらよいか、書き手が気付けるように支援する

◎ レポートの修正方法について、アドバイスやヒントを提示する

◎ 参考文献の引用、剽窃についてのルールを書き手が理解できるように支援する

◎ アカデミックライティングに関する書き手の疑問・質問に答える

・実施日:日本語→ 5月15日(月)~7月21日(金)

英語 → 5月16日(火)~7月21日(金)

・時間: 時間は日にちにより異なります。1回40-50分。

・対象: 授業等で提出する課題レポート作成に関わり、サポートやアドバイスを必要とする国際関係学部の学生

・実施形態: 対面(恒心館4階)もしくは、Zoomによるオンラインセッション

申し込みなどの詳細はこちら (国際関係学部の在学生限定ページ)

https://ct.ritsumei.ac.jp/ct/page_1743909c1728150_2572389

「質問でも気軽に相談できるのが、ライティングチュートリアルのいいところ。多くの方にぜひ利用してほしいです!」

続きを読む

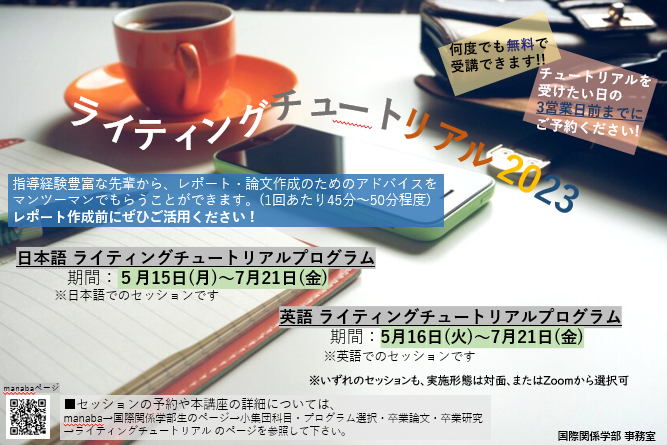

チュートリアルでは、受講生とチューター(先輩学生)が1対1で授業の課題レポートに関する相談を受け付けます。

チューターは論文作成経験が豊富な国際関係研究科の大学院生及び国際関係学部の上回生です。

チュートリアルは何度でも無料で受けることが可能です。

【ライティング・チュートリアルの役割 】

◎ 書き手がレポートに書きたい内容を整理するのを支援する

◎ レポートをどう修正したらよいか、書き手が気付けるように支援する

◎ レポートの修正方法について、アドバイスやヒントを提示する

◎ 参考文献の引用、剽窃についてのルールを書き手が理解できるように支援する

◎ アカデミックライティングに関する書き手の疑問・質問に答える

・実施日:日本語→ 5月15日(月)~7月21日(金)

英語 → 5月16日(火)~7月21日(金)

・時間: 時間は日にちにより異なります。1回40-50分。

・対象: 授業等で提出する課題レポート作成に関わり、サポートやアドバイスを必要とする国際関係学部の学生

・実施形態: 対面(恒心館4階)もしくは、Zoomによるオンラインセッション

申し込みなどの詳細はこちら (国際関係学部の在学生限定ページ)

https://ct.ritsumei.ac.jp/ct/page_1743909c1728150_2572389

昨年度、本講座を担当したチューター2名のインタビュー記事をHPに掲載しています。

受講生からどのような相談が多いか、またそれに対してのチューターからのアドバイスについて等、さまざまな話を聞いています。下記リンクからぜひご覧ください!

「ライティング・チュートリアルのチューターを経験したことは修士論文の執筆にも役立っています」

2023.04.25

続きを読む

ゲスト講義実施報告(政策研究大学院大学 Ian KARUSIGARIRA様)

「 Professional Workshop 」(担当教員:山田真弓先生)の授業にて、政策研究大学院大学のIan KARUSIGARIRA先生をゲスト講師としてお招きしました。

ウガンダ出身で、日本の国立大学院大学(GRIPS)で教鞭をとるゲストスピーカーのイアン博士。今までの学生生活において、アフリカ大陸からの先生に会ったことがある学生は3人しかおらず、またほとんどの受講生がウガンダの地理やその周辺諸国を正確に把握していなかったため、イアン博士の講義は、ウガンダの首都にあるマケレレ大学での学生時代の話から始まりました。

イアン博士はまず、ウガンダの大学の講義は常に1000人以上の学生でごった返していて、教授との距離も遠すぎて、講義が聞こえない、教授が見えない(誰かわからない)ことも珍しくないことを話し始めました(学生は大爆笑)。それでもとにかく、試験に合格して大学を卒業することで、次のステップに進むことができると信じていたと言います。

イアン博士には兄弟姉妹が合計10人いて、彼は末っ子であったことから、学費は自分で捻出するのが前提であり、まず警察官となって、働きながらトレーニングを受けて日本で修士・博士号を取った生い立ちに学生は熱心に聞き入っていました。

また、ウガンダでは、社会科学よりも自然科学や経済学を学ぶ方が良いという信仰(特に両親)がある一方、イアン博士は「自分のやりたいことを大事にして選んだ」と、社会科学という学問の学際的な魅力や柔軟性を学生に伝えていました。

現在、イアン博士は、自分と同じ大学で学んだ友人のキャリアを分析するリサーチも行っており、それぞれの人が、必ずしも取得した学位に縛られて現在の職業につくわけではなく、社会学の専門家がクリニックを経営し成功している事例や、イアン博士自身も「私は今は大学教授だが、ウガンダの大統領になることが本来の目的である。」と、キャリアは必ずしも一つのゴールで終わるものでもなく、また、そのように設定する必要もないと学生に伝えていました。

学生からは、日本で戸惑ったことや文化の違いで困ったことはないのか等、多くの質問もあり、対話が続きました。このようなワークショップを通じて、学生らとイアン先生はすっかり打ち解けたようで、講演の後も学生らとイアン博士、教員の楽しい対話が続きました。

第二回目のワークショップですが、ワークショップの終了後、学生らが自主的にゲストスピーカーと交流する姿が見られたのは、教員としてはとても嬉しいことでした。

2023.04.18

続きを読む

ゲスト講義実施報告(Global Japan Peacebuilding Association Arbenita Sopaj様)

「 Professional Workshop 」(担当教員:山田真弓先生)の授業にて、Global Japan Peacebuilding AssociationのArbenita Sopaj様をゲスト講師としてお招きしました。

コソボ共和国出身という比較的珍しいゲストスピーカーとの出会いにクラスは大いに盛り上がりました。コソボ出身の人に会うのは簡単ではないこと、名前は聞いたことがあってもコソボ共和国についての情報や知識がないことを認識し、講義の前にコソボについて学生はいろいろと勉強したようです。

ゲストスピーカーのソパジ博士は、自身の生い立ち、ポーランドや神戸大学での修士号(二つ)・博士号(神戸大学)取得の経験、特に日本の大学で博士号を取得しようと思った理由や、日本での生活や日本から受けた影響について語って頂きました。

学生たちも、自分たちの生活や家族についても語り、今日本で学んでいること、将来の夢や心配事などについて積極的に質問しました。

また、ソパジ博士は、修士号や博士号をとるタイミングやその意義、結婚と学業の両立のヒントなど、学生たちからの個人的な質問にも優しく丁寧に答え、自分が祖国を旅立つことを決めた時の家族の反応や、彼女自身の心の葛藤についても率直に話してくれました。

このように、教育や広い世界を見ることの大切さを信じ歩んできたソパジ博士の姿に、学生らは深い感銘を受け、「自分にもできるかもしれない」と強く感じたようです。

また、休憩時間では、ソパジ博士が、ラマダン中であることから、時間が来るまで何も飲まないということに、ホスト・学生側がようやく気づき、これも大きな学びの機会となりました。

セッションの後で、学生らはソパジ博士から名刺を頂いたのですが、この経験も初めだったようで、大変喜んでおり、「私たちも名刺を作らなければ」と意気込んで話していました。

ソパジ博士の感想も、これだけのダイバーシティーのあるクラスは稀であり、学生らも優秀で将来が楽しみだね、というコメントを頂きました。

教員としては学生らの反応がどうなるか少し不安でしたが、笑いの絶えない楽しいワークショップとなりました。

2023.04.11

続きを読む

続きを読む

2023年4月入学の新入生を迎えました

国際関係学部は4月に299名の新入生を迎えました。

ご入学おめでとうございます!

桜が満開のキャンパスに新入生の活気が溢れる4月1週目となりました。

授業は4月6日から開始しています。