TOPICS

最新のTOPICS

2024.07.30

Through first-hand explorations in Ritsumeikan studies, I realized interesting findings are embedded in our daily lives.(HOANG Khanh Linh)

2024.07.26

「苦手だった英語ライティングが1年後には「優秀レポート」に選出。少人数の基礎クラスで意見交換しながらアカデミックスキルを身につけることができました」(グローバル・スタディーズ専攻2回生 横山 好さん)

2024.07.26

<First Year Retreatの詳細はこちら>

今年はゲストとして、メーカー、コンサルティングファーム、IT企業、公務員、金融業界、物流業界、と様々な分野で活躍されている社会人の卒業生をお招きしました。

先輩方からは、自身が学生時代に力を入れて取り組んだことや、国際関係学部での学びが現在の仕事にどのように活きているかといったお話、学生時代にしておいた方がいいことのアドバイス、学生生活と就職活動のつながりなど、1回生へわかりやすくご自身の経験を交えてお話いただきました。

講演中の質疑応答時間はもちろん、講演終了後も個別ゲストへ声をかけて熱心に質問をする等、積極的に先輩方と交流する1回生の姿が多く見られました。

進路についてはまだまだこれから考える段階の1回生ですが、夏休みの前に卒業生からのアドバイスを直接聞いたことで、自分の将来や4年間の学生生活の目標を考え始める良い機会となりました。

続きを読む

1回生が社会人の先輩からの話を聞いて、4年間や将来を考える企画「First Year Retreat」を実施しました。

7月20日に国際関係学専攻、7/18にグローバル・スタディーズ専攻の1回生を対象に「ファースト・イヤー・リトリート」(以下、FYR)を開催しました。

FYRとは、基礎演習・Introductory Seminarの授業内で、1回生が国際関係学部での4年間の大学生活やその後のキャリアについて、国際関係学部を卒業された社会人の先輩とのコミュニケーションを通じて学び・考える企画です。<First Year Retreatの詳細はこちら>

進路についてはまだまだこれから考える段階の1回生ですが、夏休みの前に卒業生からのアドバイスを直接聞いたことで、自分の将来や4年間の学生生活の目標を考え始める良い機会となりました。

2024.07.24

・2023年度秋セメスターの成績優秀者を対象とした「西園寺記念奨学金」

・学部教学に関連する取り組みにおいて優れた成果をあげた学生を対象とした「+R学部奨学金」

続きを読む

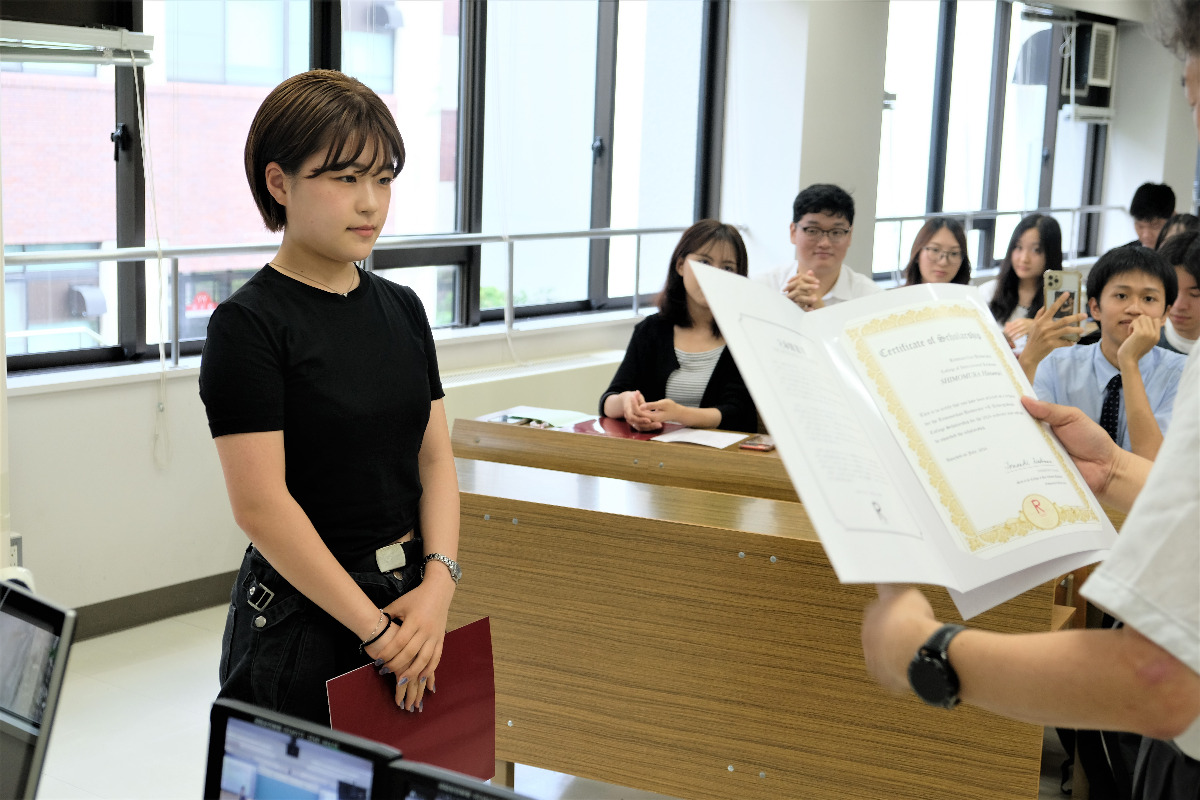

西園寺記念奨学金・+R学部奨学金の授与式を行いました

7月23日に学部で運営する2つの奨学金の授与式を行いました。

・2023年度秋セメスターの成績優秀者を対象とした「西園寺記念奨学金」

・学部教学に関連する取り組みにおいて優れた成果をあげた学生を対象とした「+R学部奨学金」

授与式では西村学部長からの祝辞の後、1人ずつ証書が授与されました。

受賞者を代表して吉田 華奈さん、DIVA Fristika Lordyaさんにスピーチをしていただきました。

受賞した皆さんは今後ますます学業に励んでいただき、充実した学生生活を送っていただきたいと思います。

2024.07.05

続きを読む

ゲスト講義実施報告(早稲田大学社会安全政策研究所・招聘研究員、損保ジャパン・顧問 世取山茂様)

「プロフェッショナル・ワークショップ」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、元警察庁で国際犯罪業務及び国際協力に携わってこられた世取山茂様をゲストスピーカーとして招聘し「国際犯罪と警察の国際協力」について講義を行っていただきました。

講義では、まず、警視庁と警察庁の違いについて学生たちに尋ねられましたが回答できる者はいませんでした。「警視庁」は東京都の警察業務を行う一方で、「警察庁」は国の機関であり国家公務員となります。

警察による国際業務は、外国捜査機関との連絡・調整・交渉と、国際協力の2分野に分類されるとのことです。世取山様からは、自らが関与した国際業務について具体的かつ丁寧に説明があり、普段、報道だけでは分からない細部の情報と共に、警察がどのように動くのかについても知ることができました。

外国捜査機関との連絡・調整・交渉の分野では、リビア政府によるパンアメリカン航空103便爆破事件について触れ、日本人も同乗していたことから国際共助要請を出したという話や、天皇在位60周年記念金貨偽造事件についても、各国の調査機関との連携を行った話まで、大変興味深いものでした。

また、国際協力の分野では、東ティモールでの国連PKO(UNMIT)に参加した際には、助言・指導・監視が業務であったため、PKOのトップや東ティモール政府関係者への助言が主な業務であったとのこと、政府開発援助でフィリピン国家警察犯罪対応能力向上プログラムでは、指紋による調査技術の向上等について携わってきたとのお話がありました。

学生からの質問にも丁寧に対応くださったあと、最後に、警察庁に努めるには国家公務員試験に合格した後に、警察庁を志望・訪問することになること、また、自ら国際業務に就きたいと言っても、必ずしも望むポストに就けないのが組織で働くということだが、英語の能力の高さが認められれば、可能性は広がるとのお話でした。

2024.07.05

続きを読む

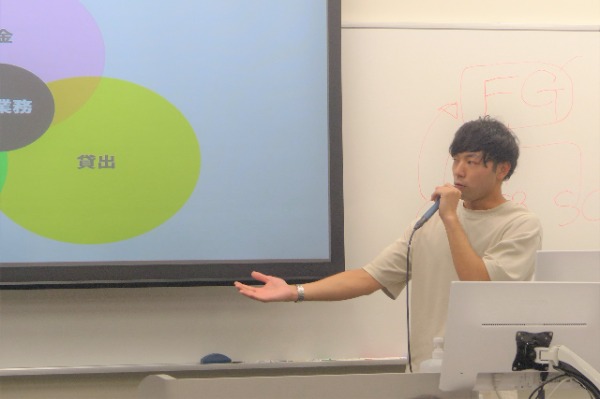

ゲスト講義実施報告(みずほ銀行グローバル管理統括部 高橋岳様)

「プロフェッショナルワークショップ」(担当教員:星野郁先生)の授業にて、2020年3月に国際関係学部を卒業し、現在みずほ銀行グローバル管理統括部に勤務されている高橋岳様をゲスト講師としてお招きし、講義を行っていただきました。

ご講演に先立ち、金融&メガバン(都銀)への就職ならびにみずほ銀行に関心のある受講生から、業界企業研究の成果報告として、メガバンの沿革や業務内容、財務内容、行員の給与水準、三菱UFJやSMBCといったライバル行と比べたみずほ銀行の特徴について説明がありました。また、報告班からは、高橋様に対して、金融ないしみずほ銀行を就職先に選んだ理由や、メガバンと地方銀行や信用金庫との違い、労働時間、給与水準などについての質問がありました。それを受けた高橋様は、みずほ銀行を選んだ理由として行風が自分にあっていたこと、入行以来担当した部署とその業務、そして現在担当している国際送金の仕組みについての説明がありました。メガバンは、カバーする業務内容が非常に広範で多岐に渡り、国際展開を積極的に図っており、仕事は刺激的で、給与水準も高いなど、メガバンならびにみずほ銀行の魅力について熱く語られました。

ご講演の後、質疑応答に移りましたが、高橋様はいずれの質問にも丁寧に回答をくださりました。銀行業界はこの10年ほどマイナス金利に苦しめられ、業績が低迷することで就活生の人気も落ちていたが、業績や株価が回復しつつあり、複雑でわかりにくい銀行業務を高橋様がわかりやすく説明されたことや、メガバンの業務が非常に多様で多彩であること、さらには給与水準の高さにも惹かれ、これまで銀行業界に興味を持たなかった受講生も関心を持ったようでした。