TOPICS

最新のTOPICS

2024.08.26

卒業研究で地域活性化に興味を持ち、地域密着の金融機関に就職。大学で得た横断的な知識のおかげで経営者の方々と話が弾み、信頼構築を図っています(卒業生 多治見知樹さん:京都中央信用金庫)

2024.08.07

「国際物流業界で『物』を通して世界の動向をつかむ日々。ゼミでの『共同論文』活動は集団の中での自身の役割を理解し実行するよい訓練になりました」(卒業生 石丸 敢士さん:日本通運株式会社)

2024.08.07

「I used to focus on achieving higher grades by myself, but my university days, including a UK study program, taught me the value of collaboration.」(CHEN Sirun)

2024.08.06

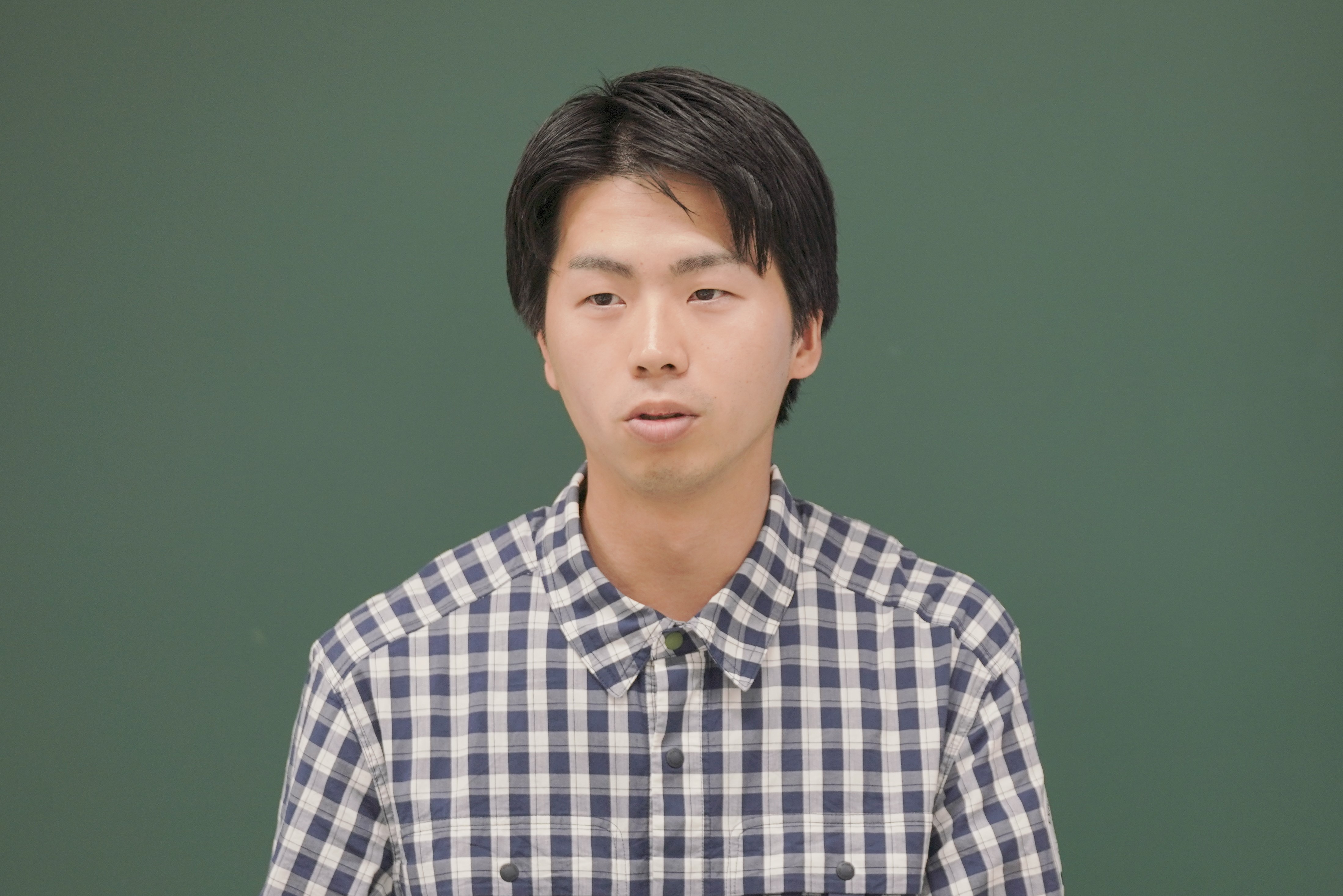

「The more I improve my Japanese, the more people are open to me: Deep conversations with local friends are the most rewarding of my efforts.」(KIM Dong Geon)

2024.08.02

本プログラムは隔年開催で、今年で17回目。

今年は各国4名、8カ国(インドネシア、ミャンマー、シンガポール、フィリピン、マレーシア、タイ、ベトナム、日本)計32名が参加。インドネシア・バリ島での開催で、フィールドワークでは12,000世帯へエネルギーを供給しているヌサペニダ・マイクログリッドを訪問しました。

「Hitachi Young Leaders Initiative」の詳細はこちら

https://hitachi.asia/hyli/

https://kyodonewsprwire.jp/release/202407314454

続きを読む

GS専攻の畠 麻理奈さんがアジアの次世代リーダー育成プログラム「Hitachi Young Leaders Initiative」の日本代表として参加

グローバル・スタディーズ専攻 4回生の畠 麻理奈さんが、7月にインドネシアで実施された若手リーダー育成プログラム「Hitachi Young Leaders Initiative」に日本代表として参加されました。

本プログラムは隔年開催で、今年で17回目。

アジアの次世代を担う若手リーダー育成を目的にASEAN7カ国と日本の大学生・大学院生を対象に、フォーラム・ワークショップ・フィールドワークからなる4日間のプログラムを実施。参加学生たちはASEANが直面する社会課題について議論や意見交換を行い、社会課題解決のための提言を発表するプログラムです。

「Hitachi Young Leaders Initiative」の詳細はこちら

https://hitachi.asia/hyli/

https://kyodonewsprwire.jp/release/202407314454

畠 麻理奈さんには、国際関係学部 グローバル・スタディーズ専攻での4年間の学生生活についてもインタビューさせていただき、記事を紹介しています(外部記事:EDUBAL)

上記以外にも様々な活動に参加されていますので是非ご覧ください。