TOPICS

最新のTOPICS

2025.09.10

1回生時の授業で国際政治への無知を実感すると共にもっと学びたいと思い、国際公務プログラムやオナーズプログラムに参加。将来は国際社会で活躍できる人材になりたい(4回生 南部 里緒菜さん)

2025.09.10

バックパッカーとして数か国を一人旅。学部での学びを机上で終わらせず、現地で感じ・考え・行動に移す。異なる環境に飛び込み続けることで、様々な力が身につきました(3回生 榊 珠々さん)

2025.09.10

留学先のフランスで様々な人たちに支えられたことで「誰かのために行動できる人間でありたい」と強く思うように。卒業後は困っている人を支える仕事を選びたいと思います(3回生 林 駿佑さん)

2025.09.04

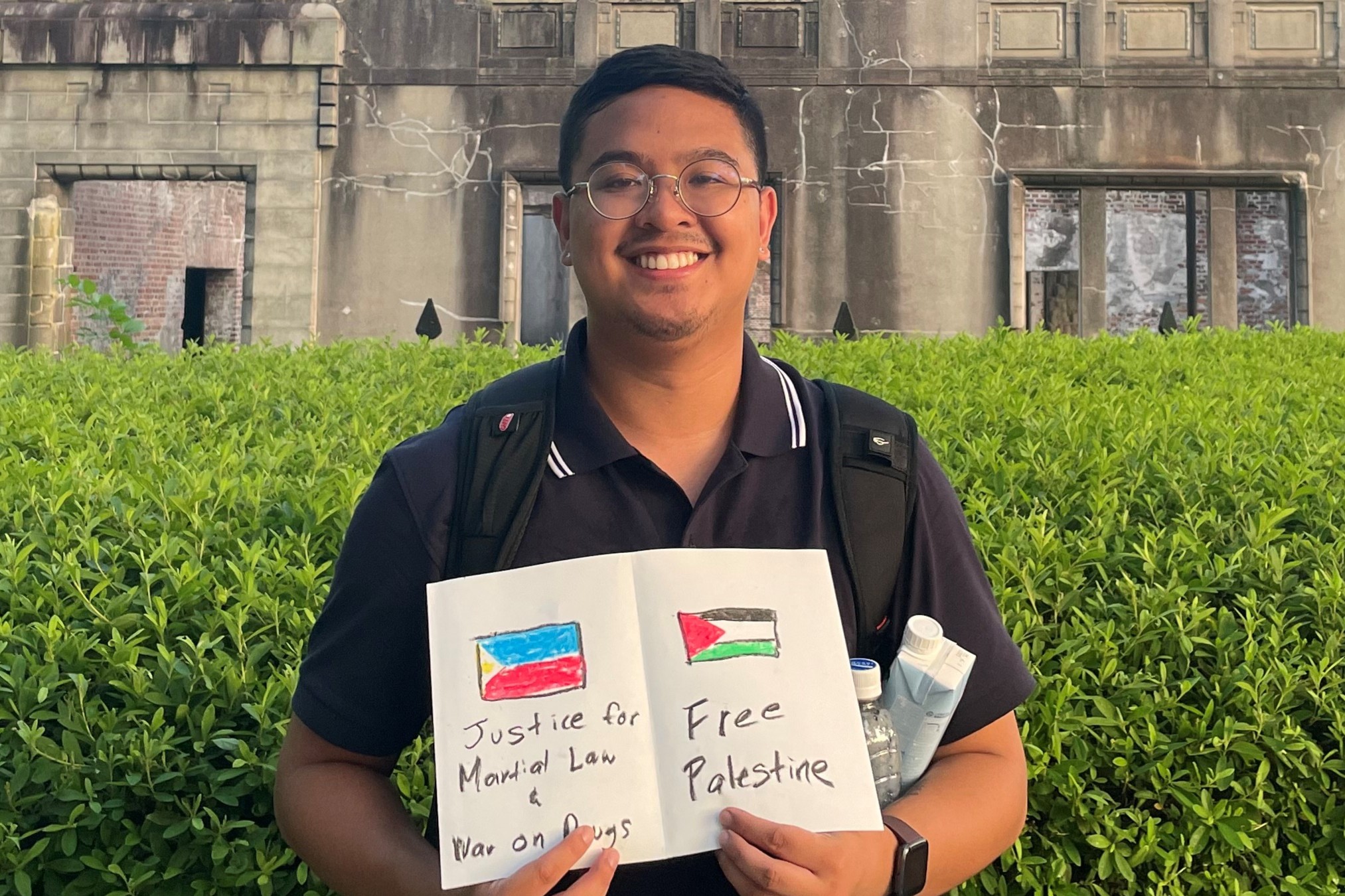

Studying Peace in Kyoto: Two Years Including a Hiroshima Seminar and Internship at the Kyoto Museum for World Peace(Miles Brian Mariano-Ortilla)

2025.09.02

続きを読む

ラオスでの海外フィールドワークを実施しました(嶋田 晴行ゼミ)

2025年8月4日から8日にかけて嶋田晴行先生とゼミ生9名がラオスでの海外フィールドワークを実施しました。国際協力・開発問題をテーマとするゼミとして、ラオス(ヴィエンチャン・ルアンパバン)で以下の場所を訪問しました。

JICAラオス事務所

JICAラオスプロジェクト(ラオス・日本センター)

JICA協力隊の派遣先(子ども文化センター)

NGO(ジャパンハート、ホワイアン職業訓練センター)

上記以外では現地で中国が支援した「新幹線」に乗車することで、途上国支援の実際と課題について理解を深めることができました。

また、立命館大学の国際関係研究科を修了した卒業生の招待による懇親会にも参加することができ、日本政府が支援する留学制度についても学ぶことができました。

今回のフィールドワークで得た貴重な学びや経験を、個々の卒業研究やオープンゼミナール大会での研究発表に繋げていきます。

<参加した学生たちの声>

「はじめて発展途上国の人々の生活や社会の現状に触れた。渡航前に抱いていたラオスの印象とのギャップが大きくイメージが変わった」

「現地の方とたくさん交流したことでラオスの深刻な問題や課題について知ることができた」

「国際協力の現場に触れた5日間。JICAで伺った国際協力・支援のリアルなお話など、これまで学んできた理論や知識を具体的に理解することができた」

「現場に触れることで『開発援助とは何か」をあらためて見つめなおす機会となった」

「JICAの方々から語学や専門知識以上に現地の人々と信頼関係を築く力や文化の違いを柔軟に受け入れる姿勢が大切であるという大切なことを教えていただいた」

「現地で交流した子ども達や同世代の学生から教育を受けることと生活の両立が如何に難しいかを学んだ」

「貧困や豊かさとは何か?その定義について深く考えさせられた。視野の広がる、自分を見つめ直す経験になった」

「今回の研修を経験して東南アジアの諸問題や発展途上国の経済について更に学びを深めたいと思った」

「講義で学ぶ知識や理論と現実の差を強く感じた。今後、国際問題や協力開発を学ぶ際は、できるだけ現実のリアルな姿やその背景にある文化的要素や人々の意識の変化を想像しながら考察を深めたい」

2025.09.01

衣笠アートヴィレッジ・フェスティバルの企画運営やベトナムでのフィールドワークを通じて、多様な人々と協力して目標を達成する力や「場」をつくる楽しさを学ぶことができました(4回生 村田 美月さん)

2025.08.25

続きを読む

続きを読む

過去を学び、未来を創る――広島で学ぶ平和研修(Peace Studies Seminar)を実施しました

2025年8月5日(火)から8日(金)にかけて、Peace Studies Seminar(本学部の英語開講科目)の一環として、広島で研修を実施しました。

この国内研修プログラムでは、太平洋戦争や原爆の歴史をフィールドワークから学び、平和構築への貢献方法を探ることを目的としています。

今年度は小林主茂先生が研修をコーディネートし、広島で多様な活動が行われました。

14名の参加学生は、専攻や国籍を問わず集い、広島平和記念資料館の見学、原爆死没者慰霊祭への参列、国連訓練調査研究所(UNITAR)主催のシンポジウム参加、さらにジョージタウン大学の樋口敏広准教授とのディスカッションに参加しました。

これらの経験を通じて、学生達は核兵器の脅威を改めて実感し、平和への理解を深めました。

また、UNITARの職員との交流を通じて、国際機関での平和構築活動の現場に触れ、自身のキャリアについても考える貴重な機会となりました。

特に「爆80年の今、広島から世界へ若者が提案する核兵器廃絶・平和への道」をテーマに行われたシンポジウムでは、未来の安全保障について真剣に考えるきっかけを得ました。

原爆慰霊祭では、参加者全員が平和な未来への祈りを捧げ、二度と同じ悲劇が繰り返されないことを誓いました。

本研修は、大学の中では得られない、過去の悲惨な歴史から学び平和について深く考える機会として、参加した学生にとって印象深い経験となったに違いありません。

本学部は今後もこのような研修を通じて、過去の歴史にしっかりと向き合いながら、未来を見据えた考え方を持つ学生の育成に力を入れていきます。

2025.08.25

続きを読む

ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアでの海外フィールドワークを実施しました(渡邉松男ゼミ)

2025年7月25日から31日にかけて、渡邉 松男先生とゼミ生15名がボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアでの海外フィールドワークを実施しました。フィールドワークでは、現地での聞き取り調査と紛争関連施設の視察を目的に、主に以下の場所を訪問しました。

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本大使館

オリンピックトラック集団墓地

トンネル博物館

スレブレニツァ虐殺記念館・集団墓地

国連開発計画(UNDP)ボスニア・ヘルツェゴビナ事務所

スタリ・モスト、イスラーム修道院

ユーゴスラビア人民軍砲撃修復、ミンチェタ要塞

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本大使館では、同国を含む西バルカン地域が直面する多岐にわたる課題と、それに対する日本の外交・国際協力について、特にEU加盟を目指す西バルカン諸国が抱える根深い民族対立、政治的停滞、そして近年のナショナリズム再燃等の問題に焦点をあててご説明いただきました。

また、深刻化する人口減少、高学歴者・熟練労働者の国外流出とその経済的・社会的影響、観光業を含む経済的潜在力と課題、日本の対西バルカン政策が旧ユーゴスラビア崩壊後の国づくり支援からEU加盟支援へとシフトした経緯やODAを通じた日本のソフトパワーの重要性、さらにボスニアの複雑なメディア環境における情報収集の難しさや、若者世代の意識についてもご説明いただきました。

国連開発計画(UNDP)ボスニア・ヘルツェゴビナ事務所では、EU統合に向けた同国を支援するUNDPの広範な任務について概説いただき、石炭からクリーンエネルギーへの移行、持続可能な観光開発、農業の近代化など主要な社会経済問題が議論されました。

また、公共調達における組織的な腐敗など統治の重大な失敗や、男女不平等、和解を妨げる分裂的な教育制度など、根強い社会的課題もご説明いただきました。

また、サラエボ、スレブレニッツァ、モスタール、およびドブロブニクでは内戦の残滓の視察や記録展示を見学しました。

今回のフィールドワークで得た貴重な学びや経験を、個々の卒業研究やオープンゼミナール大会での研究発表に繋げていきます。

<参加した学生たちの声>

「ボスニアの歴史と現在を自分の目で確かめ、現地に身を置いてこそ得られる学びを多く得ることができた。街中には今も紛争の銃痕が残されており、実際に当時を経験した方から直接話を聞いたことは、歴史を書物ではなく現実として実感する貴重な体験であった」

「民族対立の解決の難しさを実感した。ボスニアとクロアチアを比べると、どちらも戦争の痕跡を色濃く残しながら、復興や国際社会との繋がりを強めようと努力している部分は共通していた。しかし、民族構成や宗教背景の違い、EU加盟・非加盟などが、政治や経済、国際的な立ち位置に大きな違いをもたらしていることが感じられた」

「今回の研修を通じて物事をより批判的に見てみようと考えるようになりました。情報が正しいかは、その情報だけではわからず、様々な媒体からの情報を通じて、初めて判断するべきだと今回の研修でよく理解することができました」

「ボスニア単体の事例に留まらず、西バルカン地域全体の動きと結び付けて考察する必要性を強く感じた。今後は地域研究の幅を広げ、EU加盟問題や周辺諸国との関係性を踏まえた比較分析を行いたい」

「平和や国際協力といったテーマを「遠い世界のこと」ではなく、自分の学びや将来にもつながる身近な課題として考えられるようになりました」

「日本で平和ボケしていた部分が改めさせられた。民族紛争がつい最近まであった国とは思えないほど穏やかな国だと感じたが、よく見ると街の雰囲気が全く違っていたり、心の中での民族対立はいまだに存在しているように感じ、ネットなどでは学ことのできないことを目にすることができた。」

「当時ジェノサイドが起こったスレブレニツァの視察では多くの被害者が存在したこと、実際の記録や映像・写真などを視察し、紛争の残酷さを改めて実感した。」

「社会における政治や経済、民族など多角的な側面について理解を深めることができた。歴史感情や国際介入のバランス、支援の多様性や教育などの観点から民族融和の複雑さを改めて学んだ」

「現在の国際情勢に対する理解を深めるきっかけになった。現在、ロシア、ウクライナの対立やイスラエル、パレスチナの対立などが表面化し、民族融和や国際社会の動きが注視される中、今回の研修で学んだ知見を生かして今後、国際社会の動向を追っていきたい」

「今回学んだ民族紛争などの課題は世界各地で起こっている問題にも関連している。民族紛争からの復興は、紛争が増加している現在の国際社会において重要な課題であり、今回学んだ課題や、大使館やUNDPなどが取り組んでいる内容について振り返り、今後、他の地域で起こっている民族紛争などにどう活かすことが出来るのかということを考えたい」

「大使館訪問を通じて外交の現場が持つ重みを実感しました。内戦の記憶が残る地域において、大使館は単に国家間の窓口ではなく、平和構築や地域社会との橋渡しを担っていることを学びました。UNDPの活動からは国際支援と現地の自立のバランスの難しさを理解しました」

「大使館やUNDPでのインタビューを通して、短時間で有効な質問を行い、さらに掘り下げるためのフォローアップを行う難しさを痛感し、課題だと感じた。今後は事前準備や想定問答を強化し、場数を踏むことで質問の質を高めるスキルを磨いていきたい」