身体の調子を計測し適切な運動をアドバイスしてくれる夢のアンダーウェア。

人は必ず年をとる。しかしその老い方は必ずしも一様ではない。健康にイキイキと年齢を重ねる人もいれば、病気になったり寝たきりになってしまう人もいる。「いくつになっても元気でいたい」とは誰しもが願うことだが、少子高齢化に伴って介護や医療にかかる負担が増大する現代では、「健康寿命」の延伸はもはや個人の願望を超え、国を挙げて取り組むべき課題の一つになっている。

文部科学省が2013年にスタートさせた「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」でも、3つのビジョンの一つに「少子高齢化先進国としての持続性確保」が掲げられている。2013年にトライアルとして採択され、2015年から国を代表する先進的な研究拠点COI STREAMに本採択されたのが、今回紹介する「運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点」。ここでは運動を日常化させることによって健康寿命の延伸に貢献することを目指している。

「『空間』を切り口に運動の日常化を実現しようとするところが我々の拠点の特長です。現在『空間価値』を根本から変えるような新しいスポーツ健康技術(スマートウェア技術、空間シェアリング技術、運動誘導/継続技術)を研究しています」と語るのは拠点研究リーダーを務める伊坂忠夫である。「2015年からはロコモの予防によって『寝たきりゼロ』を目指す順天堂大学の研究チームがサテライトとして加わり、『スポーツ・運動』と『医療』の両側面から健康の維持・増進に寄与する研究を進めています」と進捗を報告する。

「研究だけで終わらず、企業との連携によって社会実装までを目標に据えている」と伊坂が説明する各研究は、いずれも子どもの描く「夢の未来」に出てきそうな驚きにあふれている。

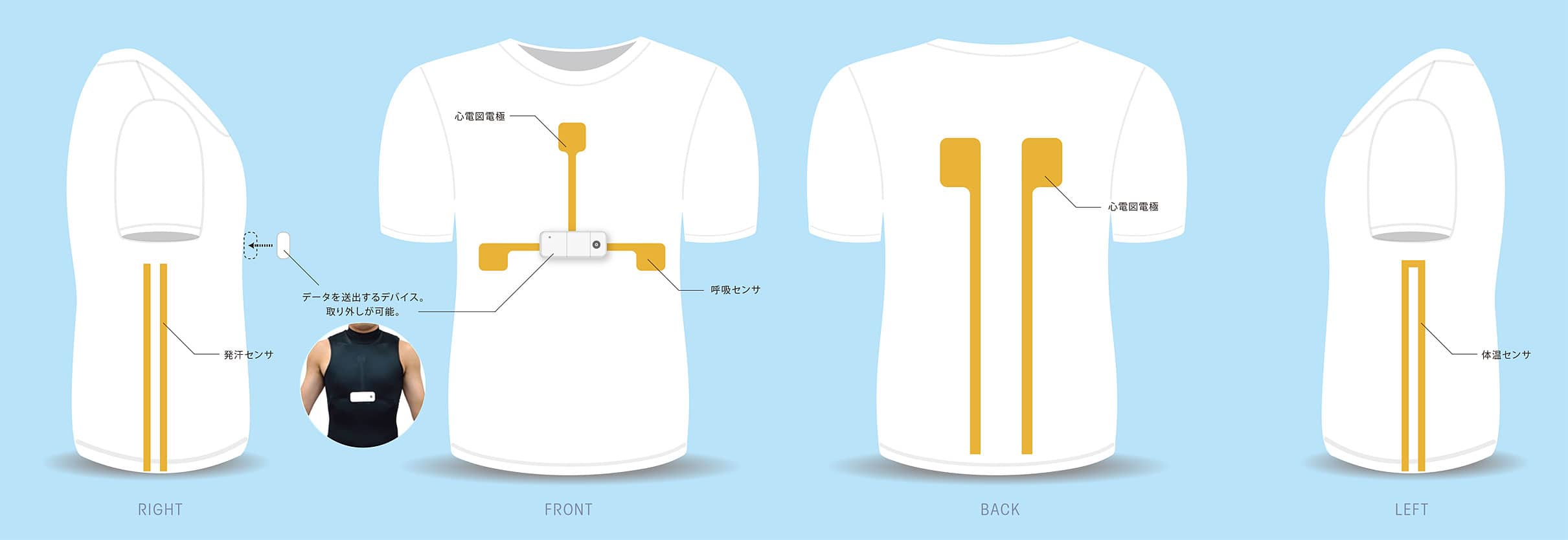

例えば「スマートウェア技術」を研究する塩澤成弘は「心身の状態を計測できるアンダーウェア」の開発に東洋紡と取り組んでいる。アンダーウェアに生体の状態を計測するデバイスを取り付け、体温や発汗、血圧、呼吸、心拍数などをリアルタイムで計測しようというものだ。心身の状態を把握することで、個々の状態に応じて「運動したい」「運動が楽しい」といった気持ちを起こしたり、運動内容や環境を変えるようなさまざまなプログラムやアプリケーションの開発が可能になる。「まずは最も多面的に心身の状態を捉えられる心電図機能を備えたアンダーウェアの開発に取り組んでいます」と塩澤。共同研究メンバーに繊維素材メーカーである東洋紡株式会社が加わり、ウェア開発を担っている。

「計測のためにわざわざ着るのでなく、生活の中で身につけ、意識せずに心身の状態を測れるのが理想です。そのため衣服としての機能を損なわないよう心がけました」と塩澤が言う通り、できあがったプロトタイプは一見ただのアンダーウェアで着心地も普通の下着と変わらない。だが伸縮性に優れた特殊素材のアンダーウェアには電極がプリントされ、胸元に心電図を測る取り外し自在のデバイスが装着されている。

着心地だけでなく、安定して正確なデータを取得することも大きな開発課題だ。身体を動かすとウェアも動くため、常に一定の電極位置で測定できるとは限らない。そのためデバイスの性能を上げると同時に、より精度よくセンシングできるよう電極の位置や配線にも工夫を凝らす必要があったという。

伸縮性に優れた特殊素材に電極をプリントする。胸元に装着するデータ送出デバイスは取り外し自在。

「音のスポットライト」の下でしか聴こえない。

一つの空間に複数の音領域を作り出す。

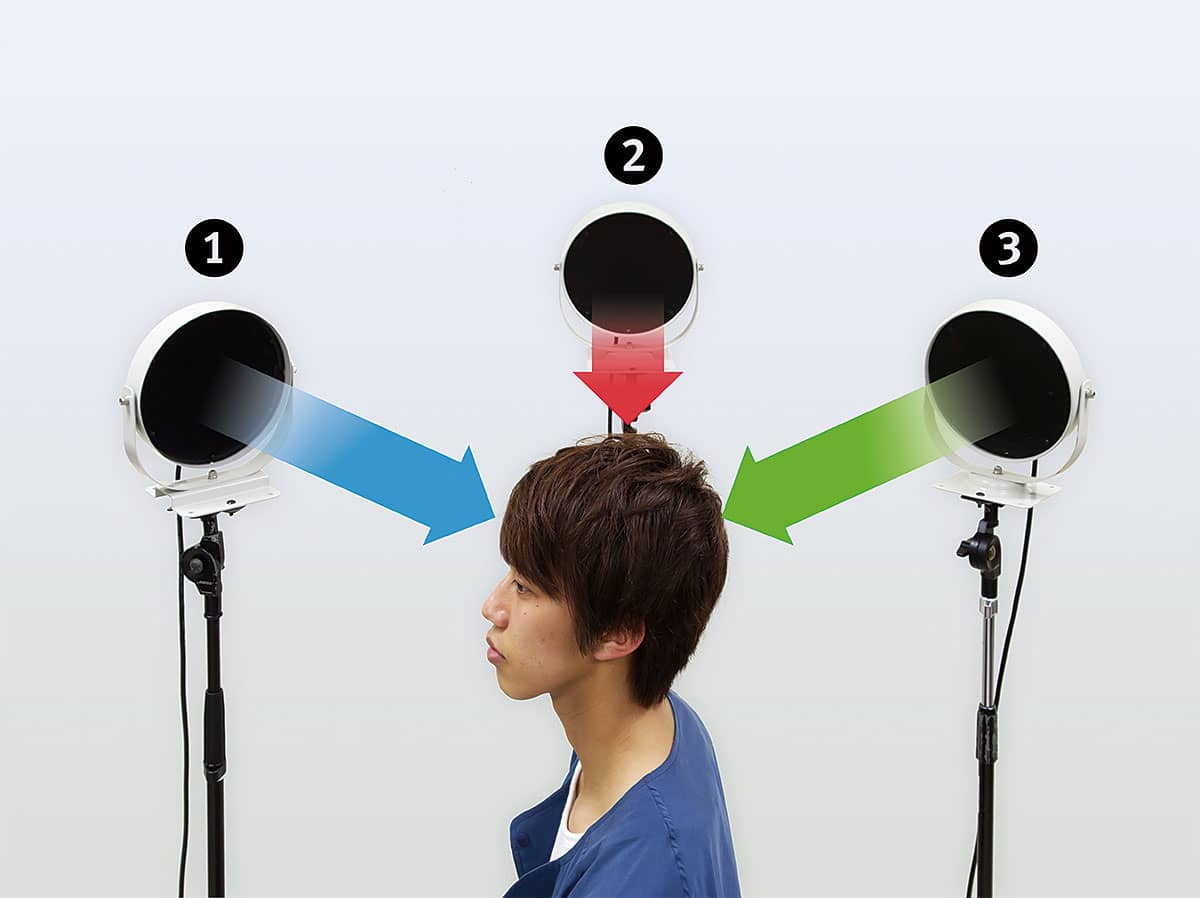

一方、西浦敬信は「音響」を使って「運動したくなる空間」を作ろうとしている。開発するのは、指向性を持った超音波スピーカだ。

「音波は周波数によって空気中での伝わり方(指向性)が異なります」と言う西浦の説明によると、一般に周波数が低いと同心円状(全方位)に広がり、高い周波数ほど直進する傾向がある。つまり周波数が低いと広範囲に音が伝わり、周波数が高くなるほど鋭く直線的に伝わっていく。しかし周波数の高い超音波は人間には聞こえない。そこで西浦は、可聴領域の音楽や音声を超音波で変調して放射し、空気中にて復調させることで、人間の耳でも知覚可能でかつ超音波と同様の指向性を持った音を生成することに成功した。音の指向性を制御することで、特定の方向、特定の範囲にだけ聴こえる音空間を作り出すことができるようになったのだ。

さらに西浦はスピーカの表面を湾曲するように設計し、曲率を自動で制御することで音の伝わる方向と範囲を自在にコントロールできるパラメトリックスピーカを開発した。このスピーカを利用したその名も「オーディオスポット」はスポットライトのように限られた方向・領域だけに音を伝えるため、一つの空間内にまったく異なる音領域を作ることができる。「空間内で複数の音を出しても音領域が異なれば他領域の音は聴こえません。例えば高齢者と若者、子どもが同じ空間を共有しながらそれぞれに適した運動指導を音声で受けることも可能です」と西浦は解説する。これまでに何度も実証実験を重ね、運動増進に寄与する可能性を確かめてきた。2016年秋に竣工予定の立命館大学びわこ・くさつキャンパスの新体育館にもこの超音波スピーカが設置され、音響による空間シェアリングが実現する予定だ。「音によって運動が阻害される空間をゼロにしたい」。西浦はさらに未来を見すえている。

フレキシブル超音波スピーカに電動雲台を組み合わせ、放射方向を自動制御。利用者の人数や利用範囲を基に再生エリアを自動制御する。

「本格的に実用化を目指し、衣料品としての規格を満たすことが次のステップ」と今後の進展を語った塩澤。目下強度など製品としての性能向上に取り組んでいる。それと並行して発汗や体温など他の要素を計測できるセンサの実装も進めていくという。さらに「スマートウェアに超音波スピーカを搭載するアイデアもあります」とも語る。スマートウェアの肩口に超音波スピーカを搭載し、耳元に運動を促進するような情報を音声で送るというのだ。技術的な克服課題は残っているものの実現はそう遠い未来ではないという。

また西浦はオーディオスポットの技術をさらに発展させ、ある空間の極小範囲でのみ音が再生される「極小領域オーディオスポット」を開発している。振幅変調波を分離し、パラメトリックスピーカで複数の方向から各振幅変調波を放射すると、それらが交わる一点でのみ可聴音が復調される仕組みだ。実用化できれば、例えば美術館で同じ絵を前に背丈の違う大人と子どもに別の音声ガイドを聴かせたり、車内の運転席、助手席、後部座席で干渉なしに異なる音を再生することも可能になる。

「2021年までにどれだけの研究成果を社会実装にまで持っていけるか。これからが本当の勝負です」と意気込みを語った伊坂。どんな運動空間が現実のものとなるのか。10年後が待ち遠しい。

超音波スピーカを用いた空間シェアリング。グループごとに異なる音声を聴かせ、それぞれに適した運動指導を行っている。