先頃、ある古書店で、昭和30年代の京都市内の街の風景や祭礼を撮影した大量の35mmフィルムが見つかった。撮影したのは在野の花街研究者だった加藤藤吉。ネガを掘り出したのが近代以降の都市形成のプロセスを文化・社会地理学に立脚して研究する加藤政洋(以下、加藤)だったことは、撮影者にとっても幸運だったに違いない。かねてより「都市的な場」に必ず成立する花街に注目してきた加藤は、膨大なネガの中から1960(昭和35)年に撮影された「ねりもの」の写真に目を留めた。

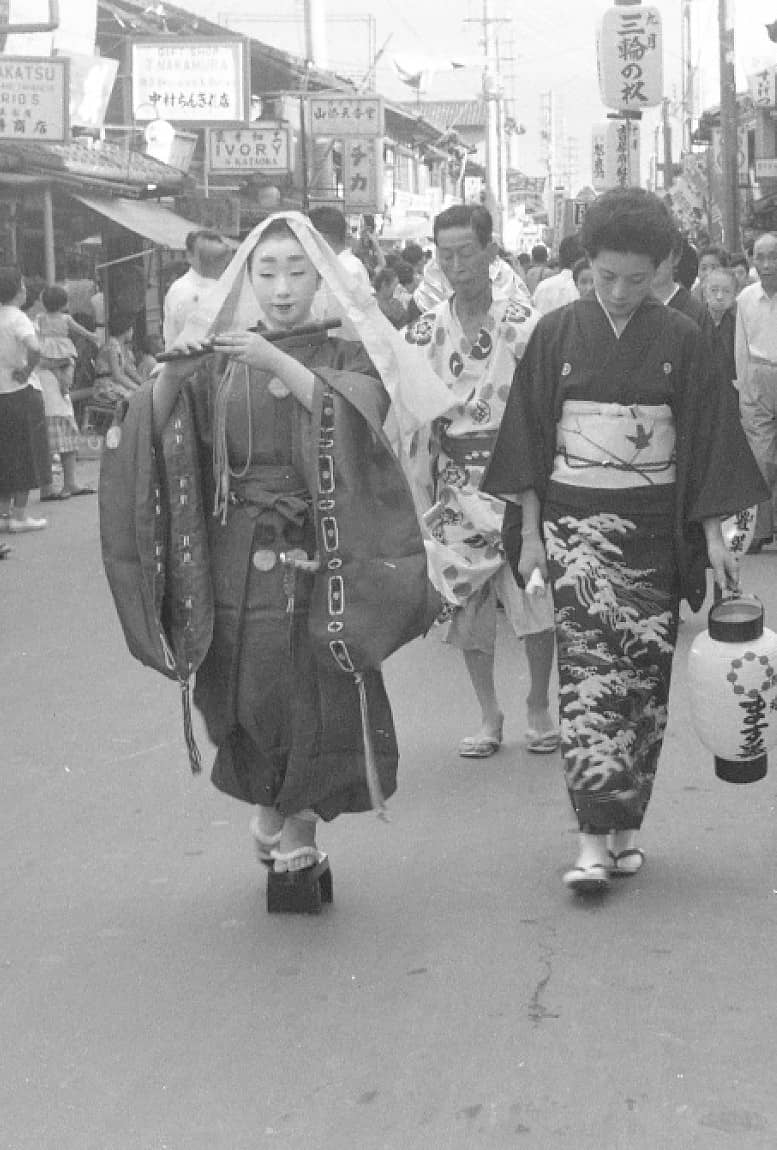

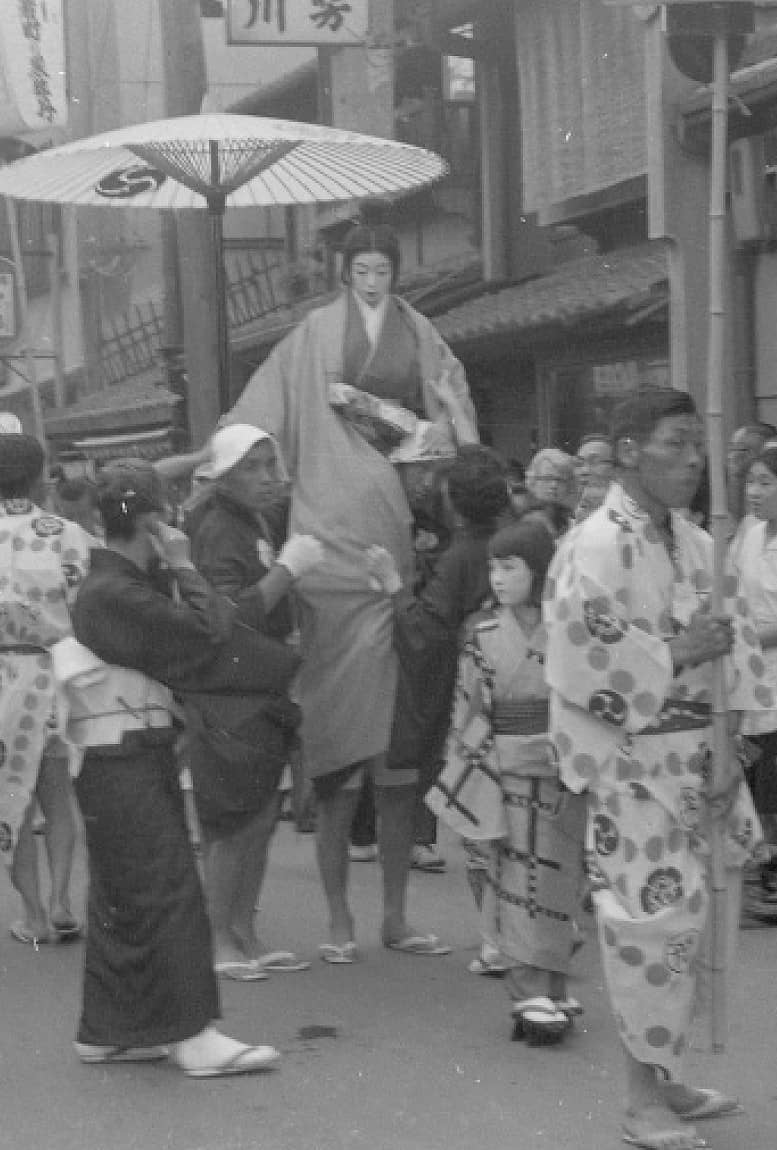

「『ねりもの』は、祇園祭の期間中に祇園花街の芸妓衆が行列をなして八坂神社に参詣し、廓の内外を練り歩く行事でした。18世紀前半から形態を変え、間隔を置きながらも続けられてきましたが、ちょうど写真に収められた1960年を最後に途絶えてしまいました」

史料として価値の高い写真の発見もさることながら、加藤の探究心に火をつけたのは写真に写る芸妓の一人が見つかったことだった。「今はもう行われていない行事を体験した芸妓さんの生の声を聞いて、研究者として想像力が膨らみました」。彼の研究に関心を持つ学生らと写真をつぶさに分析した加藤は、「行列の背後に写る沿道の商店や看板の多くがそのままの形で現存していることに驚きました」と明かす。さらに加藤は景観から目を転じ、「ねりもの」そのものにも関心を広げていく。

江戸期以降、断絶と復活を繰り返しながら約200年にわたって受け継がれてきた「ねりもの」の開催状況を調べた加藤は、時代とともにその形態が大きく変わってきたことを突き止めた。最初は祇園祭の行事の一つである神輿洗の夜に芸妓が風流を尽くした装いで社へ詣でる祭礼だったのが、明治期には芸妓衆が今で言うコスプレのように仮装して行列するエンターテインメント性を帯びた催しに発展する。さらに1936(昭和11)年には従来の形態を大きく逸脱。風俗史研究家・吉川観方の時代考証のもと1月から12月まで月ごとにテーマを設定し、それに即した人物に扮した芸妓や舞妓が練り歩く趣向が取り入れられた。「その様はまさに近代京都に現出したスペクタクルだったでしょう」と加藤は推し量る。

1960(昭和35)年の最後の「ねりもの」でもこの演出が踏襲されたようで、3月は「桃之節句」、8月は「五条橋の月」というように月ごとのテーマに沿って扮装を整えた芸妓たちが写真を彩る。「伝統といわれるものは、継承された部分と革新部分が両輪を成しています。いわば新しさが加わるからこそ時代に飲まれず続いていくのです」と加藤は言う。

(上臈)

(助六)

(牛若丸)

(お三輪)

(高尾太夫)

変化を遂げながら現代に受け継がれている例として、加藤は鴨川の「納涼床」についても研究している。現代の「納涼床」は、5月上旬から9月末頃までの間、二条から五条にかけて鴨川の西岸に立つ飲食店が河原に高床式の座敷を張り出したものを指す。加藤はゼミ生らと数々の文学作品や絵図、古写真に残る「納涼床」をひも解き、その変遷を辿った。

例えば1780(安永9)年に刊行された秋里籬島の『都名所図絵』には「四條河原夕涼之躰」と題して納涼風景が描かれ、また1799(寛政11)年刊行の『都林泉名勝図会』には四条河原の夕涼みを題材にした二幅の絵図が収録されている。絵図を細かに見ると、今はない鴨川の中州に立つ軽業師一座の興行小屋、出店で買ったスイカを食べる男、腕まくりして喧嘩をする男たちなど、老若男女がめいめいに夏の一夜を楽しむ様子が実に生き生きと描かれている。

都林泉名勝図会「四条河原」(国際日本文化研究センター所蔵)

「この絵図からは、江戸時代の鴨川納涼が、庶民に開かれた豊かな歓楽の場であったことが見て取れます」。加藤によると、時代が明治から大正へと変わる頃、河原や中州での納涼は一度姿を消す。鴨川納涼のメインステージが現在のような納涼台へと移るのは昭和初期だという。そして戦後になって河原を離れた「床」が一般化したが、ついに「庶民的な楽しみ」としての納涼が復活することはなかった。「鴨川の納涼を空間文化史として捉え返した時、それは本来持っていた多様性が段階的に失われる過程、いわば空間文化の貧困化の歴史といえるかもしれません」と加藤は語った。

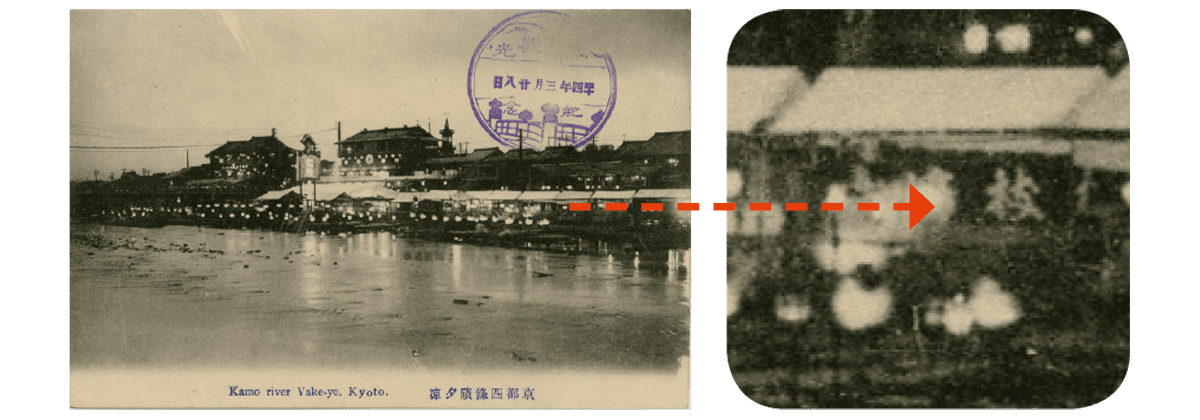

鴨川納涼に関連してもう一枚、加藤は明治時代の四条大橋の西詰辺りを写した写真を示した。1911(明治44)年の刊行記念スタンプが押され、「京都四条磧(がわら)夕涼」と記された写真を拡大した加藤らは、写真の中に「六月祓(みなづきばらえ)」を意味すると思われる暖簾を発見する。この「祓」の一文字から「当時の納涼床と祇園祭との関連が推察される」と新たな研究関心を見出した加藤。「文学作品や多様な文献から京都の空間文化にまつわる足跡を見つけると、そこに秘められた物語を書きたくなる」というその好奇心が研究を支えている。

(加藤政洋研究室所蔵)