複雑で巨大なものづくりである建築は、より正確かつ安全に建設するためにコンピュータの力を利用してきた。一方、深層学習の登場以降、AIを使った建築の可能性はさらに広がり続けている。山田悟史はAIの活用によって、感性を理解し人に寄り添う建築の可能性を追究している。

人に寄り添う建築とは何か

空間や場所は人の気持ちに影響を及ぼす。リラックスできたり、改まった厳粛な気持ちになったりなど、場所の目的に応じて建築はそこで過ごす人の気持ちも一緒に設計していく。しかし山田悟史の考える「人に寄り添う建築」は、従来の建築の概念よりさらに踏み込んだ、もっと可変的でインタラクティブなものだ。

「誰かと一緒に過ごしていると、お互いに相互作用が起こります。私の気持ちが相手に影響を与え、相手の反応も私の気持ちに影響を及ぼします。そんなふうに、建築も人の気持ちや感性に寄り添うことができないかと考えて研究をしています。人と一緒に空間が喜んでくれ、悲しいときには一緒に悲しんだり慰めてくれたりする。そんな空間を設計できるようになれば、建築の価値はさらに上がるのではないかと考えています」

気分に合わせて壁紙の色が変わる建築があってもいいし、喋っている人のところが明るくなってコミュニケーションを助けてくれる照明があってもいい、と山田は例を挙げる。

状況の変化に呼応する建築として、山田が研究室の大学院生たちとともに作り上げたプロトタイプ作品がある。窓の閉まった建物の中にいながら、外の環境変化を感じ取るカーテンだ。窓の外に画像センサーを設置し、窓の外の人の動きを検知する。誰かが窓の外を通ると室内のモーターが動き、人の動きに合わせて吊り下げられた飾りが揺れる。あたかも人が通ったときに生まれる風がカーテンを揺らしているかのようだ。

窓を閉めているのに外を感じるカーテン、東田陽樹(2022年度修了生)が主導。

このようなシンプルな仕掛けであっても、外界の変化を感じさせ、中にいる人の気持ちに影響を及ぼすことができる。このカーテンは、窓の外の通行人の動きを感知して変化するが、山田がさらに目指しているのは、空間の中にいる人の気持ちや感性を察知して変化する建築だ。建築がそのようなアクションを起こせるようになるためには、中にいる人の気持ちや感性というものを何らかの方法で察知できる技術が必要になる。

AIの出番だ。

AIで人間の気持ちや感性を予測する

「私が学生だったときは、人の気持ちや感性を定式化して予測することは技術的に困難でした。しかし深層学習を使うAIが登場したおかげで、そういった複雑なものを精度よく推定できる可能性が拓けてきたのです」

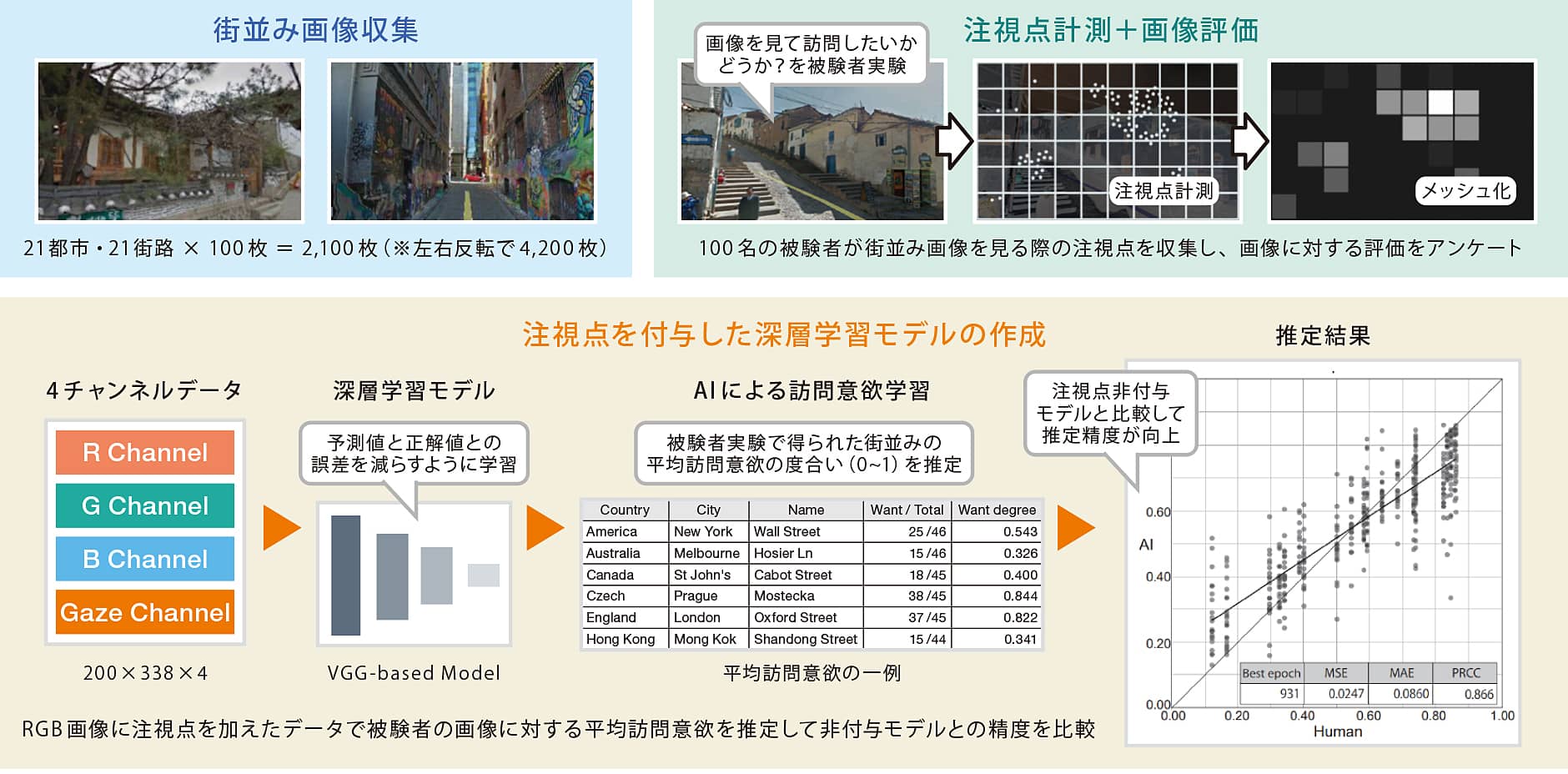

AIの力を借りるためには、人の気持ちや感性をAIが利用できるデータに変換する必要がある。関連した研究の一つとして、山田は他の研究者らとともに人が街並みに対して抱く印象をAIに予測させる研究*を行った。

*大野耕太郎, 山田悟史, 宗本晋作 : マルチモーダル深層学習を用いた街並み画像に対する人間の振る舞い予測-注視点傾向予測及び結果を付与した多次元データによる訪問意欲予測を対象に-, 日本建築学会計画系論文集,第87巻 第798号,pp.1602-1611,2022.8,日本建築学会

まず実験協力者に2100枚の街並み画像を見せ、「訪問したい」または「訪問したくない」の二択で答えてもらう。その際どこを見ているか(注視点)を記録できるカメラを用いて、視線の動きも同時に記録する。次にAIに、「画像+回答」のデータだけで学習させた場合と、さらに注視点の情報も加えて学習させた場合とで予測精度を比較した。その結果「画像+回答」の組み合わせだけでもある程度の精度が得られたが、注視点の情報を加えるとさらに予測精度が向上することがわかった[図1]。

「この研究から、最終的に訪問したいかどうかという結果のデータだけでなく、結果に至る過程でどこを見ていたかという注視点のデータも加えることで、より正確な予測が可能になることがわかりました。AIは大量のデータから特徴を探索して抽出することが得意ですが、そのデータの中に人間の知覚や経験的な知見を組み合わせると、さらに力を発揮します。AIと人間が互いの得意分野を持ち寄って共創することで、より良いものを作ることができる例を示せたかなと考えています」

この研究で学習させたAIに新たな街の画像を見せると、人々が訪問したいかどうかを予測し、さらには「人々が訪問したくなる街の画像」も生成してくれる。AIの利点は人間の先入観を排除できることだ。たとえば、多くの人は「訪れたい街」として観光地として有名な京都のような街を思い浮かべるが、それは街並みそのものではなく土地のイメージに引きずられて判断している可能性がある。一方AIは人の感性に寄り添いながらも、人には思いもつかないものを提案することがある。このように人とは異なるAIの特徴を生かしながら、これまで培ってきた人の経験値や感性をAIに教えて共創できれば、人とAIの関係性は、互いにインスピレーションを与えあう関係性に発展できるだろう、と山田は期待している。

情報技術で建築も人間も拡張していく

山田は現実の空間と情報空間を組み合わせて新たな価値を生み出すプロジェクトも進めている。2024年の大晦日には、東近江市にある石畠山弘誓寺でプロジェクションマッピングを実施した。

プロジェクションマッピングというと、建物にカラフルな色を付けたり壁に絵を描くなど、上書きのパフォーマンスが一般的だが、山田らの取り組みは全く違うアプローチだ。プロジェクションマッピングを使い、建物に刻まれた「意味」を解説していくのである。

「お寺は信仰を深める空間として作られています。壁の絵や彫刻、柱や屋根の形などにもそれぞれ意味があり、お経で読まれている世界観が建築に込められているのです。しかし、私たちがその意味を知る機会は少なく、建築が十分に活かされていません。そこでこのプロジェクトでは、住職たちの読経に合わせて、お寺の装飾を白い光で浮かび上がらせました」

石畠山弘誓寺でプロジェクションマッピング、小泉彰也(2024年度修了生)が主導。

たとえば浄土真宗の仏説阿弥陀経に出てくる「六鳥が鳴いて響き合う」場面では、寺の中に描かれている六鳥に光を当てて浮かび上がらせる。もともと寺の装飾自体がカラフルなので、白い光を当てるだけで映像のように鮮やかに浮かび上がる。

この試みは、エンターテインメント的な一過性のプロジェクションマッピングを参照しつつも、異なる意図をもつと山田は説明する。

「この建築的意匠の視覚的強化は、住職・僧侶が探求する浄土真宗の世界を視覚的に顕在化し、仏説阿弥陀経を共に味わうためのフィジタル(フィジカルとデジタルを融合した造語)な空間デザインです。建築が本来的に持つ場所性や意匠と、映像などのデジタル表現が相互補完的に作用し、共有の時間を豊かにしています」

建築学では、空間体験の質を高めるデザインはしばしばフィジカルな手法に限定されがちだが、重要なのは手段ではなく体験そのものだと山田は説明する。石畠山弘誓寺の例では、フィジタルとデジタルの両方を用いて空間体験を設計した。表現は現代的であっても、目指す空間体験は本堂が本来的に担ってきた価値に根ざしている。見えているのに見えていない世界を情報空間によって可視化できれば、建築の価値はさらに高まるだろう。

「フィジタルなデザインは、新しい体験を創出するだけでなく、古来の建築的志向の実現も後押しするのです。この挑戦を支えてくださった弘誓寺の皆さまには深く感謝しています」

建築という概念を再構成する「建築情報学」

山田が取り組んでいる学問は「建築情報学」という名で呼ばれている。建築情報学は学会が2021年に立ち上がったばかりの、まだ新しい建築の学問分野だ。この学問分野を山田は次のように説明する。

「もともと建築学は総合的な学問です。近年発展が著しい情報学を積極的に内包することは、先人が遺してくれた建築や都市の思想を受け継ぎ、さらに活かしていくことに繋がると考えています。既往の枠組みや価値観にとらわれることなく、建築学としても情報学としても価値と価格の観点から発展させていくことを、建築情報学は目指しています」

「既往の枠組みや価値観にとらわれることなく」という表現は、山田の「野望」とも通じる。山田が掲げる野望は、「建築家をコロス」。不穏で攻撃的な表現を敢えて使うのは、それほどの気概をもたなければ、これまでの偉大な建築家たちの仕事を超え、革新的な進化を起こせないと考えるからだ。

「建築家が嫌いなわけではありません。むしろ尊敬しています。僕が憧れ尊敬する建築家像は、新たな価値や概念の提唱者です。その感性や技術を永久に生かしたいというのが私のモチベーションです」

もし建築家の仕事を肩代わりできるAIが開発されるほど技術が発展すれば、これまで匠の技として蓄積されてきたものをAIが学習して再現したり、過去の偉大な建築家の思考をAI化して相談相手にしたり、先人同士で時代や生物的な制約を超えた共創をしたりなど、さまざまな可能性が広がっていく。そんな世界を目指すために、従来の建築家の役割が不要になったと言える研究に挑戦したいと山田は語る。

「今後AIが社会にさらに浸透すれば、AIの社会的な役割や位置づけは変化していきます。そういった観点から言えば、建築家のような届ける側だけでなく、受け手側──つまりユーザーや社会全体の価値観や価格に対する評価にも大きな変化が現れていくでしょう」

これに関して山田は、日本建築学会が発刊した『建築雑誌』の特集「AIの衝撃:期待と葛藤を抱えて進む」に随想を寄稿している。学会誌というと堅苦しい印象を持たれがちだが、山田の随想や座談会記事は専門家ではない人でも読みやすい。

「私の原稿に関してはWEBで公開中です。ぜひ、ご一読いただきたいです」

今後、建築の舞台は物理的な空間だけでなく、バーチャルな情報空間にも広がっていく。山田は建築家だけでなく「建築」もコロスことを考えている。重力や自然環境、材料の調達などの物理的な制約がない情報空間では、従来の建築の技術の蓄積を生かしつつも、これまでとは全く違う考え方も必要になってくる。

仮想現実の空間デザインは、建築家にとって新たな産業分野だと山田は語る。現在はグラフィックデザイナーやゲームクリエイターたちが担っているが、そこに建築家の技術や知恵が加われば、人々がより快適に過ごす空間を実現できるかもしれない。物理空間と情報空間が同等の重みで人々の体験となる未来において、従来の建築の需要は確実に減っていくだろう。だが、「建築をコロス」という気概で新たな挑戦を続ければ、情報空間という新たな領域でも「建築」は生き続けると山田は考えている。

情報技術の発展は、これまでの当たり前を根底からくつがえしていく。建築もその流れから逃れることはできない。再構成されて生み出された建築は、私たちの気持ちや感性や世界とのかかわり方を変えていくのだろう。