防災研究はその成果を現実に役立ててこそ意味がある。

2015年4月25日、ネパール中西部でマグニチュード7.8の大地震(ゴルカ地震)が発生したというニュースが世界を駆け巡った。ネパールとその周辺国では建物が軒並み倒壊し、数多くの死傷者が出たという報道を目にしながら、大窪健之は歯噛みする思いで断片的な現地情報をかき集めていた。大窪はこれまで京都を中心に歴史的建造物を災害から守ることをテーマに研究してきた。その知見をグローバルに生かすべく歴史都市としてのネパールに着目し、2008年に立命館大学で採択されたグローバルCOEプログラム(文部科学省)「歴史都市を守る『文化遺産防災学』推進拠点」の一環として、世界遺産地区パタンの防災研究をスタートさせた。グローバルCOEプログラムの研究成果として、2011年度にチームで歴史的な街並みや文化遺産を災害から守るための地区防災計画をまとめ上げた後も研究を継続。現地住民に対するワークショップや防災訓練などを経て災害時の課題を洗い出し、その対策を書き込んだ「防災地図」を完成させた。地域住民に役立ててもらうために地図を配布しようとした矢先に起こったのが今回の地震だった。「防災研究はその成果を実践して現実に役立ててこそ意味がある」というのが大窪の信条だ。ネパールの災害危険性にいち早く目を向けていただけに、「それがもう一歩のところで間に合わなかった」ことに忸怩たる思いがある。しかし研究がまったくの無駄に終わったわけではない。皮肉にも今回の地震が8年間の大窪の研究成果を裏づける結果となった。

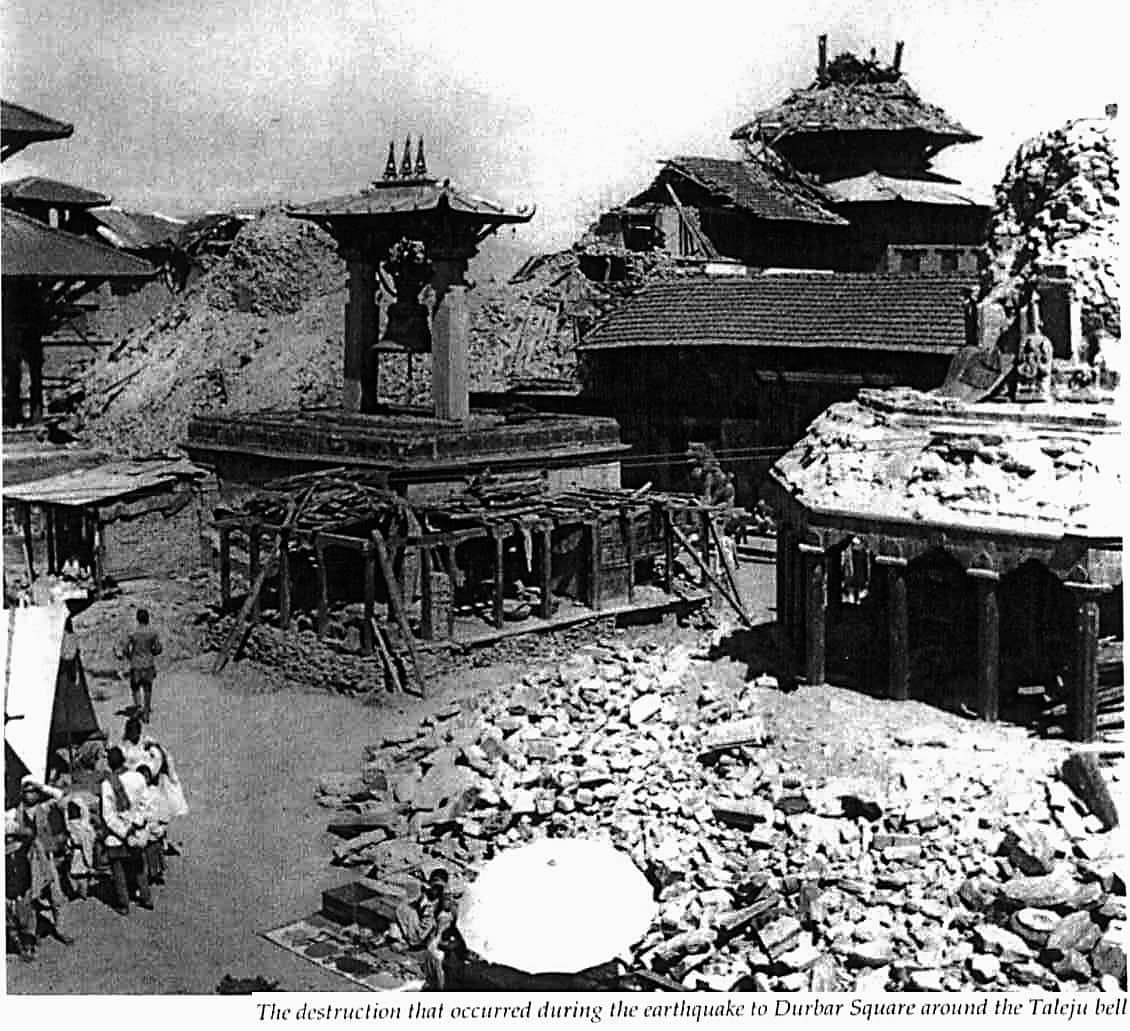

人類が長い歴史の中で築いてきた文化遺産を災害からいかにして守るか。世界各地で災害が続発する近年においては文化財保護も重要な課題である。中でも大窪が力点を置くのは文化財としての建物や歴史的な街並みを守るだけでなく、そこに根づく伝統的な生活や生業、文化も含めて守ることだ。「街並みや建物は、人々が伝統的に培ってきた生活や文化を体現したものに他なりません。それらを含めて守らなければ、どれほど貴重な建物も空虚な張りぼてになってしまう」と語る。とりわけインドプレートとユーラシアプレートが衝突するプレート境界域に位置するネパールは活断層の分布密度が高く、日本と同様に地震のリスクの極めて高い国の一つである。大窪によると、最も近年に発生した1934年の大地震では、マグニチュード8.4の揺れによって8,500以上の人命が失われ、8万棟を超える建物が全壊したという記録が残されている。首都カトマンズもまた地震によって歴史的・文化的に貴重な建物を繰り返し失ってきた。近年はネパール政府などによって文化遺産保護の努力が行われているが、「それでは十分とはいえない」と大窪は言う。

グローバルCOEプログラムの研究で、大窪は現地大学メンバーを含むチーム体制により、まずカトマンズ盆地の南西部に位置するネパール第三の都市パタンに焦点を当て、現在も住居として使われている歴史的建造物群を対象に、建物の解析や地域コミュニティの社会調査を行い、地震リスク評価を行った。パタンの歴史的な街並みの特徴は、中庭型と呼ばれる建築様式にある。大窪が研究対象とする地区には約90の建物が密集する中に重の共有スペースとして中庭がいくつも点在し、入り組んだ細い通路が各中庭をつなぎながら表通りに抜ける構造になっている。要素解析によって、建物のほとんどは簡素なレンガ造りの三階建てで脆弱な上、長年の間に幾層にも建て増しされた結果、荷重超過で平時でも危険な状態にあることが明らかとなった。地震で建物が倒壊したら、たちまち瓦礫が細い通路を塞ぎ、地区の外へ逃げることも外から救助に入ることもできなくなってしまうだろう。とはいえ伝統的な生活や文化に培われたこの街の構造こそが歴史的・文化的に高い価値を持つのであり、現代の技術で建物を耐震化することは、貴重な歴史遺産を守るという観点からもまたコスト面からも最善の策とはいえない。加えて大窪は「そこに住んでいる人の尽力なしに建物を守ることはできない。建物の補強と、そこに住む人々の防災に対するポテンシャルの向上の両輪で防災対策を練ることが重要だ」と考える。

“Build Back Better”を目指し、

歴史的建造物を災害から守るためのビジョンを示したい。

大窪はネパールからの留学生サキャラタ氏(当時京都大学博士後期課程在籍)の協力によりモデル地区に住む住民にアプローチしてワークショップを開き、防災意識を啓発するとともに、住民からも意見を聞き、一緒になって「住民にできる」防災対策を考えてきた。住民に費用負担を強いる大規模な改修や補強の実現性は高くない。それよりも現地でも可能な方法でより強いレンガを製造する技術を伝授したり、ふだんから通路や中庭に物を置かず、障害物を排除しておくことで災害時に通路が遮断されるのを防ぐなど住民に実現できることを模索した。また住民と一緒に地区内を歩いたり、防災訓練を通じて危険な箇所を見つけ、中庭にある共有の水場の活用法を考えるなど住民自身に考えてもらうことを重視した。サキャ氏が2013年に大窪研究室にて歴史都市防災研究所の専門研究員となったことでより住民に密着したワークショップが実現できるようになり、集めた情報や住民の意見を集約し先に述べた防災地図を作成した。サキャ氏は2014年度から客員研究員となったが、現地での活動は変わりなくチームの一人として継続している。

「不幸中の幸いですが、あれだけ大きな地震だったにもかかわらず、対象としていたモデル地区からは1棟の全壊建物も1名の死者も出ませんでした。地図の配布は間に合いませんでしたが、防災意識が確実に住民に根づいた結果だと考えています」と大窪は振り返った。

防災意識がかつてないほどに高まっている震災直後こそが次に備えるチャンス」。大窪は早速現地に入り、調査を再開している。

金度源とサキャ氏は大学院生や現地協力者と共にパタンで60名近くの住民にインタビュー調査をし、震災時にどの中庭や通路を経由して避難または避難生活をしたか、現在の生活はどのくらい震災に影響されているのか、いつの時点で震災前の日常に復帰できたのかを調査した。「想定した通り、インタビューによって避難所や避難生活を支える空間としての伝統的な共用空間である中庭や通路の有効性が裏づけられました。しかし震災後に住民が住居を捨てて地区を離れ、多くの空き家が発生した結果、震災前には使えた中庭や通路が閉鎖されてしまうといった新たな課題も浮上しています」と生々しい現状を報告した。

韓国で文化財保護に取り組んできた金だが、立命館大学での研究を通じて人々が生活の中で築き上げた文化財の価値を再認識し、「使いながら守っていく」ことを考えるようになった。今後もパタン地区での調査・研究を継続し、地域の人々が歴史的な街並みや建物を災害から守るためのプログラムを開発・提案していきたいという。

「重要なのは、“Build Back Better(震災前よりも良い社会を目指す復興)”。今こそそのためのビジョンを示さなければならない」と大窪と金は研究にまい進している。