電子情報工学科

電子工学と情報工学の幅広い専門知識と

実践的技術を学ぶ

電子情報工学科の3つの特色

教学の柱

~エレクトロニクス・コンピュータ・情報通信

現在、我々の身の回りには無数のコンピュータが隠れています。スマホなど情報機器だけではなく、車もビルも医療も金融もあらゆるものにAI(人工知能)が埋め込まれIoTネットワーク(物のインターネット)につながっています。電子情報工学科は、そんな現代の社会を支える技術分野であるエレクトロニクス(電子工学)、コンピュータ、情報通信を教学の柱としたカリキュラムを提供しています。

実践的な技術力・問題解決力を磨く

最先端の研究開発や実問題の解決には、幅広い知識・深い理解と実際の経験が必要です。学科で学ぶ数学、回路、物性、アルゴリズムなどの基本原理の理解により問題の本質に迫る洞察力を得ることができます。コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク、システムLSIに関する科目により基礎から応用までの専門知識を段階的に修得していきます。さらに、様々な実験、プログラミング演習、設計演習で実践的な技術力を磨きます。企業出身の教授も多く産学連携が盛んで、企業との実践的な共同研究に学生が関わる機会もあります。

幅広い研究テーマ

電子情報工学科ではエレクトロニクス、LSI、コンピュータ、ソフトウェア、情報通信関連の専門分野の教授陣が、様々な研究を展開しています。LSIや組込みシステムなどの要素技術の研究開発のみならず、画像処理をベースに乳がん診断支援、高速情報処理をベースに甲骨文字の解読、組込みシステムをベースにアライグマの認識、センサーシステムをベースに野菜の育成、など、びっくりするような応用にも幅広く展開しています。教授陣は国内外の学術団体で積極的に活動しており、学生の学会発表・コンテスト参加も盛んです。

目指せる職業

-

製造業技術職(電機、電子、自動車等)

製造業技術職(電機、電子、自動車等)

-

情報・通信関連技術職

情報・通信関連技術職

-

エネルギー・交通関連技術職

エネルギー・交通関連技術職

-

公務員

公務員

主な科目

講義

講義

講義

講義では、学科教学の柱となる各分野について、1回生から4回生までの一連の講義で順を追って基礎から応用まで広く深く学んでいきます。例えば、論理回路でデジタル回路の原理、基本定理や回路の構成法を学び、続くコンピュータアーキテクチャではコンピュータの原理と構成法、最終的には最新のコンピュータに採用されている高性能化技術まで学んでいきます。

実験実習

実験実習

実験実習

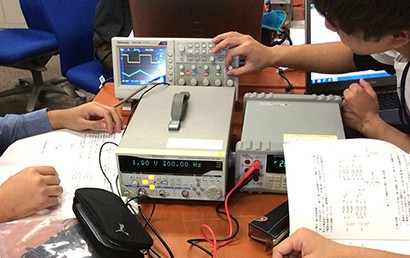

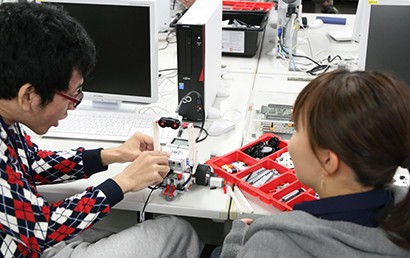

2回生になると実験がスタートします。まずは、基本的な電気回路の信号波形をオシロスコープで観測したり、簡単な論理回路を設計してその動作を確認したりします。さらに、アナログ電子回路による信号処理、デジタル通信における信号変換、半導体、画像処理など、様々なテーマが用意されています。卒業研究そして大学院では、それぞれの研究室でさらに高度な実験に取り組みます。

演習

演習

演習

演習科目や講義の中でプログラミングなどの演習も行われます。まず1回生の電子情報工学演習では発想力創造力を発揮して自由にロボットを製作しプログラミングして実際に動かします。もちろん、情報系定番のプログラミング演習も情報処理演習や応用Cプログラミングで行います。さらに、ハードウェア記述言語でのデジタル回路設計演習、電子回路の設計演習など、高度で実践的な演習が揃っています。

動画で見る電子情報工学科

教員紹介

バッテリレスシステム

道関 隆国 教授

- 所属学科

- 電子情報工学科

- 研究室

- マイクロパワーシステム研究室

アナログ集積回路、ニューラルネットワーク

藤田 智弘 教授

- 所属学科

- 電子情報工学科

- 研究室

- アナログ集積回路研究室

進路決定者VOICE

夢を持とう

立命館大学は百戦錬磨の教授陣、豊富な実験機器、測定機器、そして優秀な生徒が集まる学校です。恵まれた環境で生徒たちが互いに競い合い高め合う場所だと私は感じます。そのような中で私が感じたのは、夢や信念などを明確に持っている生徒は得てして優秀だという事です。なぜなら目指すものが明らかな分何をどうしたらいいのか自分で考え行動するからです。私が受験生の皆さんに伝えたいのは、夢を持とうという事です。それがたとえどれだけ難しく、困難な道であっても持つべきです。私は子供の頃に夢を持ち(途中一度諦めましたが)、それを叶えるために全力を尽くしてきました。その結果夢を叶えることのできる場所にたどり着くことができました。夢を持つことが原動力になり頑張ることができるのです。みなさんも夢を持ち大学生活を全力疾走しましょう。夢への門戸は案外開いているものですよ。

T. N. さん

理工学研究科電子システム専攻 修士2回生

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構