TOPICS

2024年のTOPICS

2024.11.15

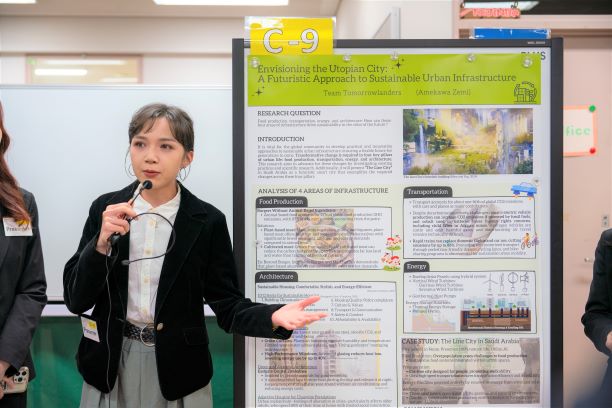

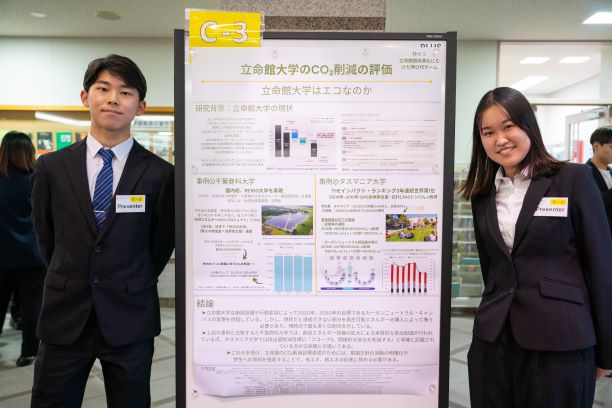

第25回「国際関係学部オープンゼミナール大会」を開催。 多くのオーディエンスが集まる中で33チームが発表を行いました。

11月7日(木)に国際関係学部「オープンゼミナール大会」を開催しました。オープンゼミナール大会は、3回生以上が履修するゼミ(「専門演習」もしくは「Advanced Seminar」)を単位としたチームによるプレゼンテーション大会です。

https://www.ritsumei.ac.jp/ir/open-seminar/overview/

続きを読む

今年は全33チームが発表を行いました。各チームの発表は以下の特設HPからご覧いただけます。

<2024年 オープンゼミナール大会HP>https://www.ritsumei.ac.jp/ir/open-seminar/overview/

オーディエンスは、これからゼミ選択をおこなう2回生を中心とした在学生だけでなく、

卒業生や企業の皆様、高校生など、学外のゲストもお招きしています。

卒業生や企業の皆様、高校生など、学外のゲストもお招きしています。

プレゼンをした学生は、当日オーディエンスからたくさんのフィードバックをいただくことができましたので、この経験を今後のゼミ活動、卒業研究の作成に活かしていただければと思います。発表者の皆さん、お疲れさまでした!!

2024.11.13

My life at Ritsumeikan was busy but incredibly fulfilling. The possibilities after graduation are endless—whether you choose to work or continue your academic journey in Japan or elsewhere. (LIN Tzu Cheng:Global Studies Major Alumnus)

2024.11.11

続きを読む

ゲスト講義実施報告(ノースカロライナ州立大学の宗教学者 レヴィ・マクローリン様)

「Japanese Culture」(担当教員:山口智美先生)の授業にて、ノースカロライナ州立大学の宗教学者・レヴィ・マクローリン様をゲスト講師としてお招きし、オンライン(Zoom)にて講義を行っていただきました。

ノースカロライナ州ローリーからオンラインにて講義してくださったマクローリン先生は

授業が始まる前から個々の学生に声をかけて名前を聞いたり、どこから来たかを聞いたりとスクリーン越しですが積極的にコミュニケーションをとってくださいました。

学生たちはマクローリン先生と山口先生が共同で編集したAsia-Pacific Journal, Japan Focusの特集”Behind the Scenes of Media and Legal Responses to the Abe Assassination”を読んだ上で授業を受けました。

そしてマクローリン先生は、日本の文化と宗教について、そして宗教と政治との関わりについて講義をしてくださいました。

日本人はアンケートなどで問われると複数の宗教を信仰していると回答することもよくあります。信仰するのは一つの宗教が普通だと考えている文化背景の人には理解が難しいかもしれませんが、多くの日本人にとって、仏教や神道は欧米的な意味での「宗教」というより、むしろ「文化」「伝統」のようなものであることも多く、結婚式は神道で、葬儀は仏教で行うなど、さまざまな「宗教」が文化として生活の中で実践されていることも多いという説明がありました。

そこから、2022年の安倍元首相銃撃事件以降注目を集めてきた、政治と宗教の関わりについての話に展開していきました。特に課題文献のテーマであり、メディアなどでも注目を集めてきた旧統一教会と政治との関わり、オウム真理教による地下鉄サリン事件の日本における宗教への忌避感への影響、マクローリン先生が長年ご研究されてきた創価学会などについても事例としてお話しいただきました。

「こんなに面白く興味深いオンラインの授業は初めて!」という感想が授業後に学生たちから出ていました。オンラインにもかかわらずインタラクティブな授業となり、学生からの質問もいくつも出ました。

学生たちはマクローリン先生の授業、日本における文化、伝統としての宗教という考え方や、それにもかかわらず宗教が政治に関わり、影響を与えてきたということについて関心を引き立てられたようで、授業後にはmoodle+Rのディスカッションボードでも議論が続きました。

2024.11.08

My time at the College of International Relations taught me two crucial lessons that continue to guide me today: thriving in diverse environments and cultivating a love of learning.(SAKAKIBARA Jun :Global Studies Major Alumnus)

2024.11.07

続きを読む

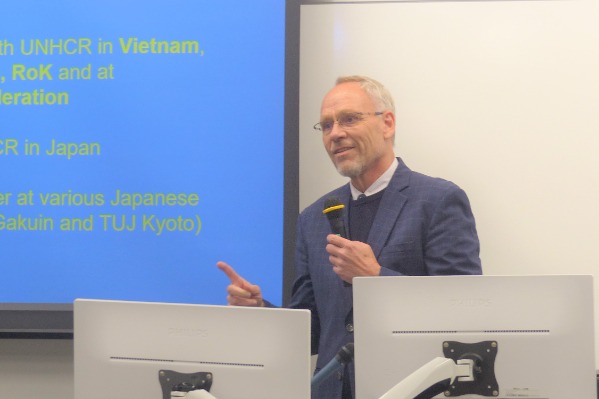

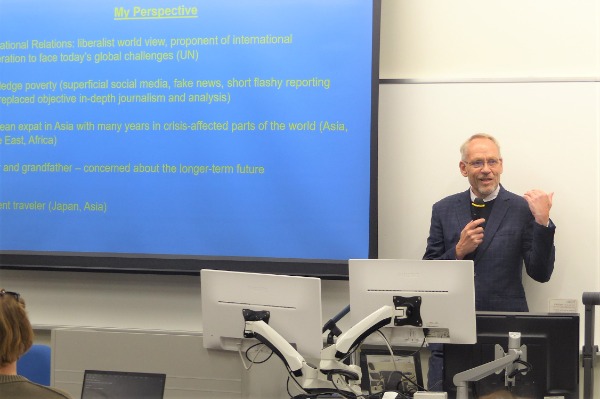

ゲスト講義実施報告(元:UNHCR駐日事務所代表 現:大学講師 Dirk Hebecker様)

「Introduction to the United Nations」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、前UNHCR駐日事務所代表で、現在は、UNHCRを定年退職して日本国内で複数の大学の講師として活動しているDirk Hebecker様をゲスト講師としてお招きし、World in Turmoil – Record Displacement (How today’s world deals with the global refugee crisis)というテーマで講義を行っていただきました。

まず、現在の世界における大きな課題は何かについて話を進める前に、直近の課題としてトランプの2期目の大統領期間に多くのグローバル課題がインパクトを受けるのではないかとの自身の考えをSecurity, Climate, Inequality, health, Radicalizationの観点から述べられました。次に、これら5つの課題について、特に問題となっているものを取り上げて、現在の世界を俯瞰する作業を行いました。特に今回のテーマであるDisplacementについては、戦争・国内紛争・自然災害・環境破壊・貧困など、様々な要因によって引き起こされることが説明され、難民と国内避難民(IDP)を併せて2024年6月時点で難民の数は1億2千万人となり、世界で13番目に多い人口の国と同数だとの指摘がありました。

現在、ウクライナ・スーダン・ガザ・シリア・ミャンマー・DRC等から難民になる人々と共に、国内にとどまって避難民(IDP)になる数が多いとのことです。難民には国際機関からの支援の手が差し伸べられるが、避難民(IDP)については、未だ国内で政府の統制下にあるので、国際機関が支援できない場合も多く、彼らがおかれた状況は、難民よりも悲惨であるとのこと、ガザについては、公式な用語ではないと前置きをしながら、Internally Displaced Refugees(IDR)であると説明がありました。これは、既に難民となっているパレスチナ人が、ガザという「天井のない監獄」と呼ばれる地区に閉じ込められており、イスラエルによる攻撃があってもガザの外に出られない状況を表現した言葉であるそうです。

難民・避難民(IDP)の現状については、Crisis Groupの地図、IRC Humanitarian Watch Listなどが常に最新の情報を提供しているので、それらを参照するのが良いとのアドバイスがありました。

最後に、難民に対する誤解という点で、「難民は欧米などの先進国に流れていき、国民の仕事を奪い、治安を悪化させる」という考え方は間違っており、現実には難民を庇護している国の75%は途上国・中進国であるとの指摘がありました。また、その内の21%は「最貧国であるとのこと」との指摘がありました。

講義後、学生たちからは、トランプはウクライナとロシアの戦争をどのように終結させると思うか(ロシア語でロシア人の学生が質問)、また、ソーシャルメディアによる情報操作等についての質問がありました。

2024.11.06

続きを読む

アメリカン大学との教員交流(秋学期にClaire Brunel 先生をRUへお招きし、講義を行っていただいています)

立命館大学(RU)は、1992年よりアメリカン大学(AU)と共同で修士課程のデュアル・ディグリー・プログラム、1994年より学士課程のデュアル・ディグリー・プログラムを実施しており、2018年には国内では初となるジョイント・ディグリー・プログラムを両大学の強固な連携のもとにスタートしました。

RUとAUはこうした教育面での提携にとどまらず、定期的に教員の交流も行っています。

2024年秋学期には、AUからClaire Brunel 先生をRUへお招きし、専門分野である経済学の講義を国際関係学部の授業で行っていただいています。

受講生たちはメモを取りながら熱心に講義を聞き入り、先生の質問にも積極的に答えていました。

立命館大学は今後もアメリカン大学との交流し、学生たちに多様な学習機会を提供していきます。