大規模な自然災害が頻発する近年、災害時の住民間の「共助」の重要性が増している。豊田祐輔は、こうした共助の基盤となる地域防災力を底上げする防災活動と政策を研究している。防災ゲームを活用した防災イベントを実施し、学術・実践の両面から地域防災力向上にアプローチしている。

消極的な壮年層をいかに地域防災活動に呼び込むか

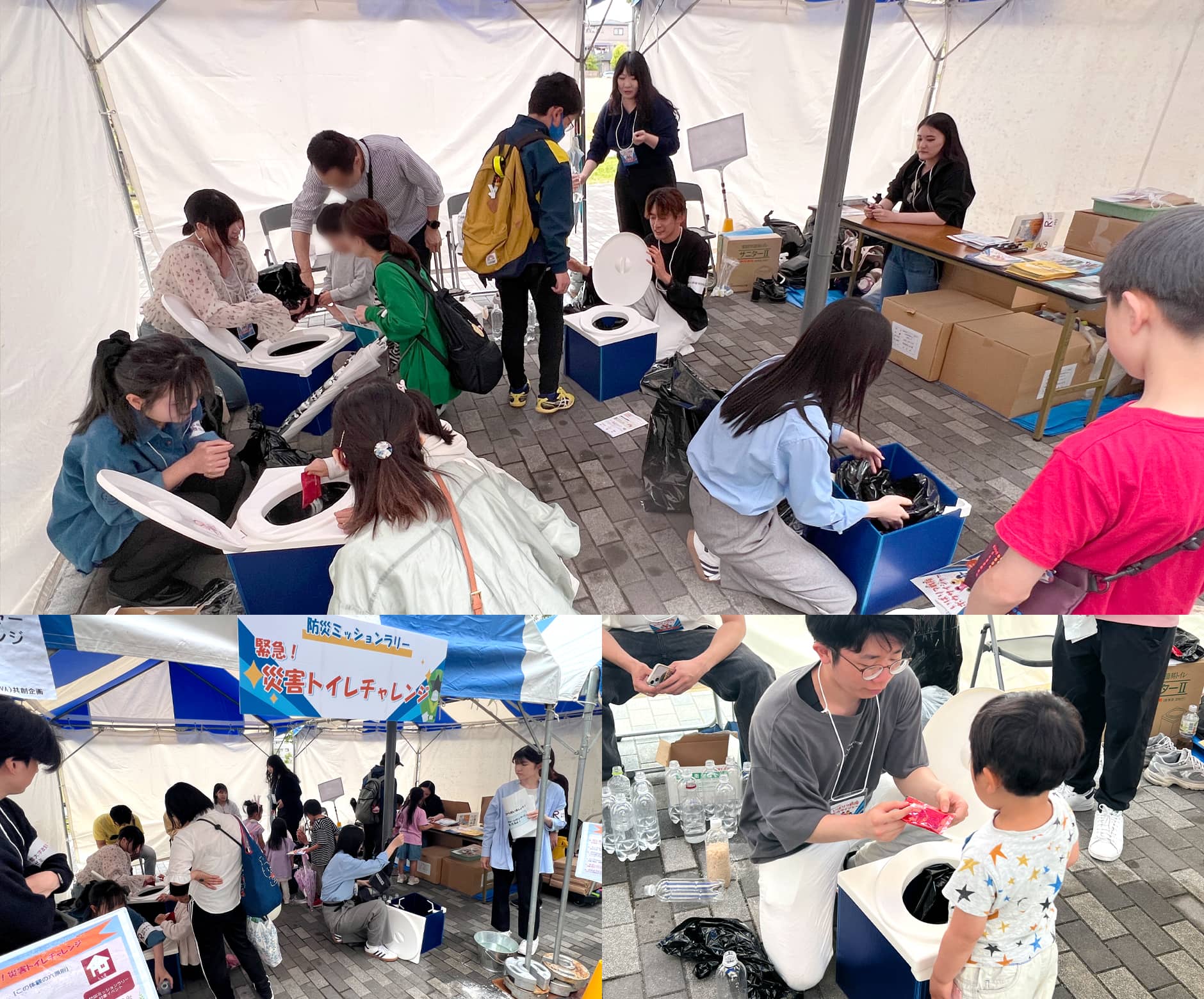

2024年5月19日、立命館大学と大阪府茨木市による地域交流イベント「いばらき×立命館DAY2024」が開催された。当日、TEAM EXPO2025・共創チャレンジ「防災ミッションラリー」の一環として行われたのが、防災企画「緊急!災害トイレチャレンジ」だ。地震で自宅のトイレが使えなくなった時を想定し、非常用トイレの使い方を体験するというもの。約300名の子どもたちが参加した他、周囲で見守る保護者には解説書が配られた。

この企画を茨木市総務部危機管理課と共同で立案・実施したのは、豊田祐輔と豊田が指導するゼミの学生たちだ。「災害が起こった時、住民間の助け合い『共助』の重要性が指摘され、住民が主役となるボトムアップ型の地域防災が求められるようになっています。しかし地域の防災活動に積極的に参加するのは、多くの場合高齢者が中心で、とりわけ壮年層と地域との関係が希薄化していることが課題になっています。そうした地域防災活動に消極的な人々をいかに呼び込むか。今回の企画は、そのための実証研究でもありました」と、豊田は説明する。

豊田はこれまでに、地域防災活動への参加や、活動を通じた防災啓発効果について、学術面から検討を行っている。2017年8月に実施したウェブ・アンケートから、18歳から49歳までの壮年層(回答数610)をサンプルとして抽出し、地域防災活動に対する意識を分析した。「『防災訓練』『防災運動会』『防災イベント』とそれらの組み合わせ、さらに『どれにも参加したくない』を含め、八つの選択肢を用意し、『どの地域防災企画に参加したいか』を回答してもらいました。その結果、『どれにも参加したくない』と答えた人が30.2%と最も多くを占めたものの、次いで多かったのが『防災イベントのみに参加したい』と回答した人で19.8%に上りました。また『防災訓練のみ参加したい』(15.2%)、『防災訓練と防災イベントを組み合わせた活動に参加したい』(14.3%)という回答も上位を占めました。これらから、地域防災活動への参加を促す方策として、『防災イベント』が重要であることが確かめられました」

加えて、防災意識・行動力の高い上位層は「防災訓練」を、中位層は「防災イベント」を含む企画を選ぶ傾向があり、防災行動をあまり実施していない回答者ほど、防災訓練の色彩が薄い企画を好むことも示された。中でも豊田が注目したのは、『防災イベント』を含む企画を選好しやすい属性として「男性」と「小学生以下の子どもがいる家庭」が見えてきたことだ。「これらの結果から、地域活動への参加が課題となっている壮年層や、それほど防災行動レベルの高くない中間層の参加を促すには、地域防災イベントや防災訓練と防災イベントを組み合わせた企画が効果的だといえます」と提案する。

学生が考える防災ゲームを実施

地域防災イベントを通じた実証研究

豊田は学術研究に留まらず、実際に地域防災イベントを企画し、その効果検証も行っている。力点を置くのは、ゲームを取り入れた防災活動である。「教科書を使用した授業よりも、『経験に基づく行動中心の学習』の方が成功しやすい」とその理由を挙げる。また「自分なりの解決策や力を発見するよう導くことや、住んでいる地域のことや自分たちでできることも併せて伝えること、さらには親子で一緒に学べるものにすること」と、防災ゲームにおいて重要な要素を示す。

それに加えて重視するのが、正統的周辺参加理論に基づいて学生を参加させることだ。豊田によると「正統的周辺参加理論」とは、「実践共同体への参加の度合いを増すことが学習であるとする考え方」という。多様な人々(素人)が周辺から参加し、「正規メンバー(正統的)」として徐々にその度合いを高め、玄人になっていく。学習者にとっては学習プロセスだが、周辺からの参加が実践共同体にメリットをもたらす面もある。「素人だからこそ、常識や専門にとらわれず、柔軟な発想で新しいアイデアを吹き込むことができます。学生の参加には、それを期待しています」と意図を明かす。

2018年度の「いばらき×立命館DAY2018」では、学生たちが企画した「防災グッズ釣りゲーム」を実施した。さまざまなモノが描かれた絵札から、災害時に必要な備蓄品を釣り上げるゲームで、必要性の高さに応じて釣果の点数が異なる。災害時に必要なものを考え、それを釣って入れ物(非常持ち出し袋)に入れるというゲームを通じて、防災行動を体験できる仕掛けになっている。「1回目のゲームの後、参加した子どもたちにゲームの意図や各絵札について説明し、再度ゲームに挑戦してもらうと、ほとんどの子どもは1回目より高得点を獲得しました。つまり短期的ですが、防災ゲームによって防災意識と行動力が上がったことが見て取れました」。加えて、周囲で見学する保護者にもアンケート調査を実施。普段防災訓練に積極的に参加している人はもちろんだが、参加したことがない、あるいはほとんど参加していない人のおよそ半数が、「今後防災訓練に参加したい」と回答したことも明らかになった。本ゲームは大阪府が参加する地域防災訓練などにおいても実践されるなど、ゼミを超えて活動が広がっている。

「次の課題は、防災に対する意識や意欲を高めた人たちをいかに防災訓練への参加など地域防災活動につなげていけるかです」と豊田。地域の人々や行政などとも協力し、その方策を探っている。また、防災ミッションラリーで協同した西菱電機株式会社が2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)で「フューチャーライフエクスペリエンス」に出展する「未来の防災体験」展示の監修も務めるなど、さらなる連携による地域防災力の底上げを目指している。