立命館大学は、新たな研究領域「身体圏研究」の創成を目指す取り組みをスタートさせた。身体圏は人の内部・外部を「関係性」として捉えるところに特徴がある。定藤規弘は、脳科学の領域から身体圏研究にアプローチ。身体圏研究を通じたWell-beingの実現を目指している。

身体と環境との相互作用の歴史は脳に刻まれている

立命館大学は2024年、新たな研究領域「身体圏研究」の創成を目指す取り組みをスタートさせた。

Society 5.0の進展により、現実(リアル)と仮想(サイバー)が融合する世界が出現しようとしている。こうした世界にあって、身体とさまざまな環境との関係が、人の心身にどのような影響を与え、健康やQOLを含むWell-beingの実現にどうつながっていくのか。それを多様な学問領域を結集し、学際的に探究している。この研究に脳科学の領域からアプローチするのが、定藤規弘である。

定藤は、「身体圏」を「Embodied environment(身体化された環境)」すなわち「身体化された認知の拡張概念で、身体という社会、物理、内的環境の相互作用のこと」と説明する。「そもそも我々ホモ・サピエンスには、狩猟・採集の時代から約20万年にわたり、道具を使って身体拡張してきた歴史があります。身体拡張は、外部から見れば『環境の身体化』の歴史ともいえます。長い時間をかけて環境に適応してきた身体を、メタバースのような多重環境との相互作用にいかに調整していくか。身体圏研究の大きなテーマの一つです」

身体圏研究の特徴は、人間の内部あるいは外部にフォーカスするのではなく、その「関係性」を捉えようとするところにあるという。人間と世界との関係をいかに捉えるかは、古くから哲学の分野で繰り返し議論されてきたテーマである。定藤はその問いにサイエンスから迫ろうというわけだ。

では、身体を中心にした関係性の研究に脳科学はどう関わるのか。「人は有機体であり、環境によって初めて存在することができます。認知も、エージェント(主体)の感覚運動と結びついた『活動の歴史』によってもたらされるものです。そしてこの歴史、言い換えれば記憶が顕著に刻まれているのが脳であり、それを測定し、詳らかにするのが脳科学の役割です」と言う。

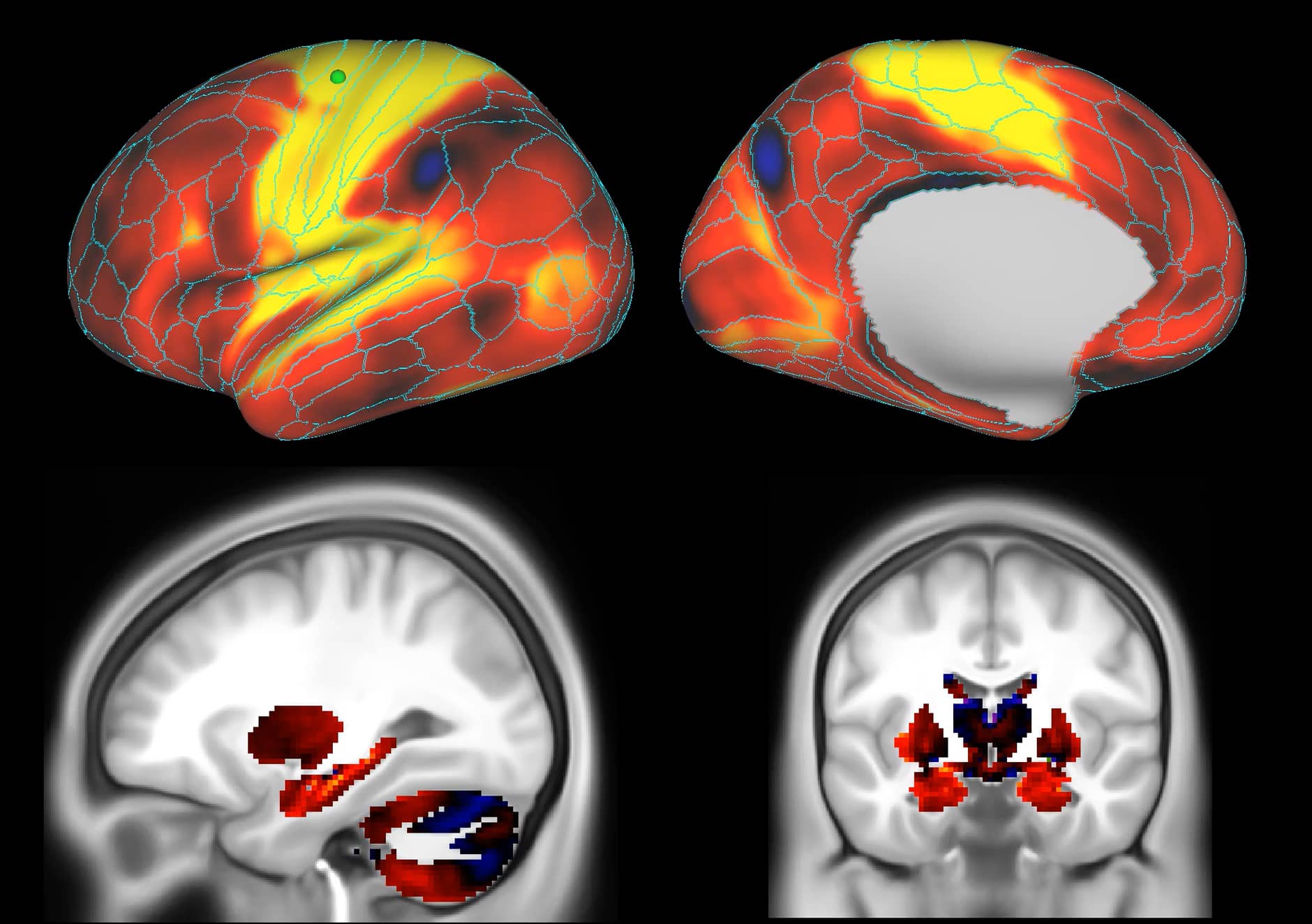

その証左の一つとして、定藤は個人が環境との相互作用によって、どのように主観的な認知を生成していくのかを実験手法を使って明らかにしている。定藤らは視覚障害者の脳のMRIを撮影し、血流から神経活動を調べた。被験者が点字を読むと、本来視覚認知処理を行う一次視覚野の神経活動が活発化することが観察された。これは、一次視覚野が指先から入った触覚情報を処理していることを示唆している。「視覚入力が失われることによって、劇的な神経可塑性が起こった。環境との相互作用によって、触覚環境における新たな認知=世界把握が生成されたことを示しています」

身体の内部・外部環境との関係に重要な役割を果たす「情動」

続いて定藤は、身体圏を表す身体の内部・外部環境との一連の関係性を考える上で重要な概念として、「Embodied cognition(身体化された認知)」を挙げる。「知覚心理学の先駆者であるJ.J.ギブソンは、身体や世界あるいは知覚、行動は各々独立したものとするデカルトの古典的なモデルに異を唱え、知覚のプロセスを『動いているエージェント』と『エージェントと特定の環境との関係』の産物であると捉えました。端的に言えば、知覚するには行動が不可欠で、認知と行動を分けることはできない。知覚と行動は同じモデルを使っているということです」

これを脳科学的に実証した先行研究もある。サルを使った実験で、物を「取る」という行動と、他者が物を取るのを「見る」という知覚のどちらの場合も、前頭葉の同じ領域が活動していることが明らかになっているという。

さらに論を進め、もし他者の行為認識と自己の行為発現に同じ神経回路が関係しているなら、他者と自己の行為は互いに似てくるはずだ。これは同期現象といわれ、定藤によると、個人の間で同期現象が起こることは古くから知られており、神経活動レベルでも観測されているという。「非常に興味深いのは、この他者と自己との相互作用の過程で、『嬉しい』という情動が発生することです」と定藤。既存研究では、二人が互いに模倣し合うと、模倣される方にポジティブな情動が発生し、向社会的行動が誘発されることが明らかにされている。「模倣されることは、自己の行為に対する他者からの反応(社会的随伴性)によって引き起こされる『報酬』であるといえます。これは、社会的環境において模倣の相互性がいかに重要であるか、さらに身体圏の構造の中で、『情動』が極めて重要であることを示しています」

脳内の神経活動を計測しWell-being増強のメカニズムに迫る

身体圏は、情動を介して人の「Well-being」にも密接に関係している。「身体圏研究」のプロジェクトが「Well-being」の実現を目標に掲げるのは、そのためだ。

定藤は、Well-beingの本質的要素の一つとして、とりわけ「社会的承認」に注目する。「その起源は、母子関係において、赤ん坊が他者(母親)を介して自らのホメオスタシス(恒常性)を維持するところにあります」と定藤。人は個体だけでは生きられない。恒常性を維持するためには外部との関係性が不可欠であり、これがすなわちコミュニケーションの意義である。定藤は脳全体の活動を同時に計測する手法である、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて、人と人がコミュニケーションを行う際の神経活動を調べ、コミュニケーションを通じたWell-being増強のメカニズムを探ろうとしている。

またWell-beingは「幸福」とも訳される。「これには、知覚的な側面と行動の側面、平たく言えば『快楽』と『やりがい』の二つの側面があります」。定藤によると、「やりがい」の特徴は内発的動機付け、つまり「自分がその行為をしたいという気持ち」に基づいて発動される点にあるという。この内発的動機付けの起源についても、神経活動レベルで明らかにしている。

人が幸福に生きる上で、重要なことは何か。身体圏(関係性)に焦点を当て、さらに探求していく。