AIを徹底活用し産業に応用する。孟林が挑戦しているのは、特に小型のシステムを対象として、そこにコンパクトなAIを組み込む活用法だ。システムを効率的に動かすために計算性能を落とさず、いかにAIを小型化するか。研究の先にはさまざまな実用化への道が広がっている。

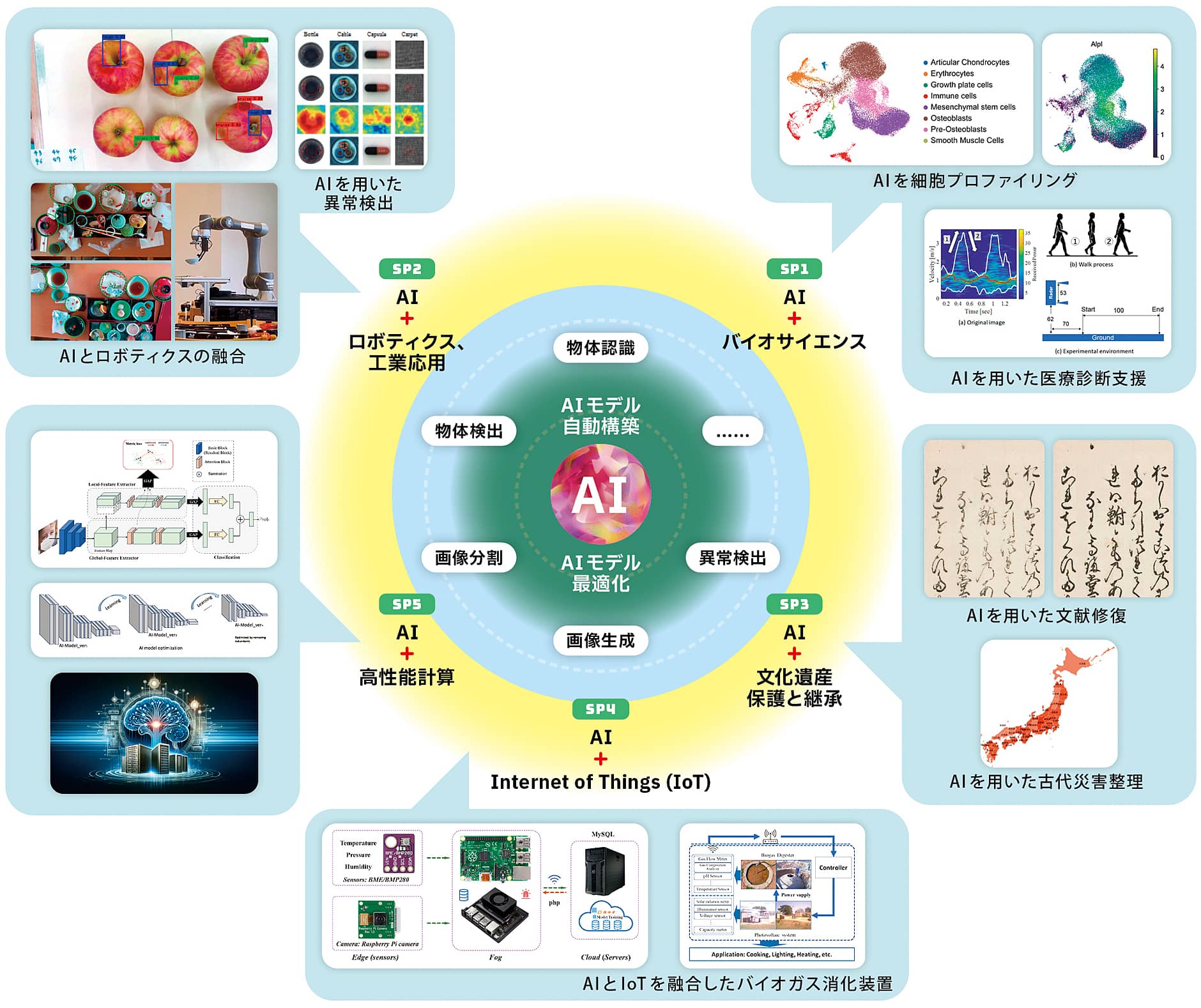

AIをコアに多方面への活用に研究を展開

AIといえば、今ならChatGPTに代表される生成AIを思い浮かべる人が多いかもしれない。けれども本来AIとは「Artificial Intelligence」、すなわち人工知能全般を意味する言葉であり、ハードウェアとの組み合わせによる応用範囲は実に多方面に広がっている。

「私が取り組んでいる研究は、ソフトウェアであるAIとハードウェアの組み合わせによる応用展開です。以前行っていた研究で蓄積してきた高性能計算技術に関する知見と、驚異的に進化しているAIを組み合わせればさまざまな方向性で実用の可能性が広がります」

実際にいま孟林がAI活用に取り組んでいる研究領域はバイオサイエンス、ロボティクス、文化遺産保護と継承、IoT、高性能計算など多岐にわたっている。

「わかりやすいイメージで例えるなら、たとえばAIとIoTを組み合わせる研究とはAIに翼を与えるような内容であり、AIと高性能計算の研究はAIに思考の土台を与えるものと言えるでしょう。いずれにおいても共通しているのは、ここ数年で急速に進化しているAIをフル活用するスタンスです」

活用を考えるときのポイントは、AIをツールとして捉える孟の視点にある。すなわちAIを実用に役立てるためには、どう扱えば最適かを常に考える視点だ。AIが発揮できる能力には、画像処理と解析あるいは数値解析などに必要な知能的な処理がある。このようなAIの能力を、具体的なハードウェアに組み込んで発揮させていくのが孟の真骨頂だ。

ただし実用化を考える場合には、AIの高性能を維持しながらも、その形態は可能な限りコンパクトにまとめた方が応用範囲が広がる。たとえばドローンにAIを搭載できれば、AIによる自動操縦実現の可能性が高まるだろう。ただしドローンに載せて空を飛ばすためには、AIもできるだけ軽量かつ小さくまとめるのが望ましい。

「これまで小型のシステムでAIを有効活用できるようコンパクト化に取り組み、物体認識、物体検出、画像分割、画像生成、異常検出などに活用しています」と、孟は研究領域を説明する。

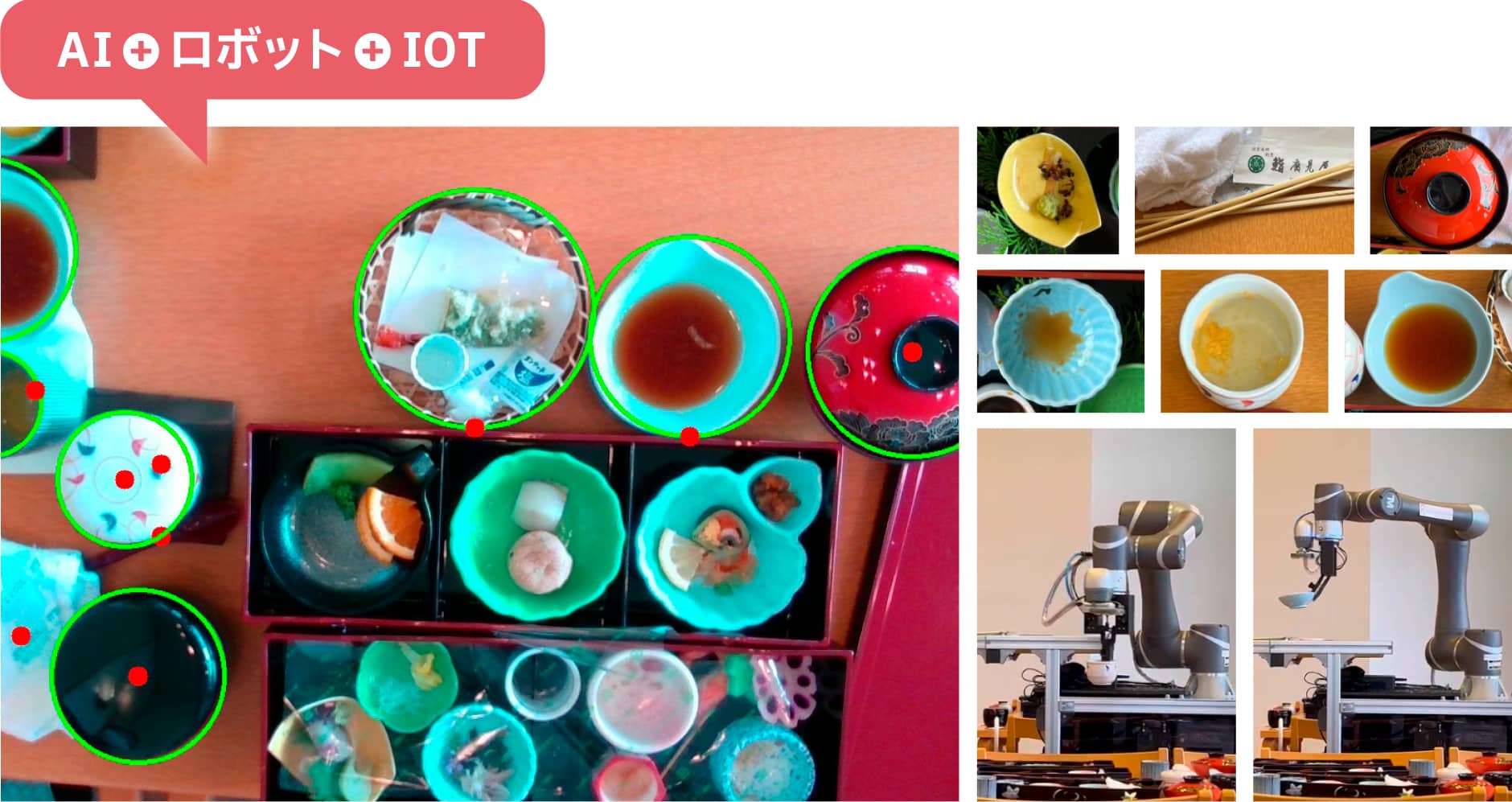

AIを活用した下膳システム

AI+ロボット+IoT、この組み合わせで研究を進めているのが「自動下膳(げぜん)」の実現だ。下膳とは食事を終えた後の食器の片付けを意味する。たとえば食堂などで客が帰ったあとに人が行っている下膳作業を、ロボットに任せられるようになれば人手不足問題の解消につながる。

「人なら簡単にできる作業でも、ロボットにとっては決して簡単ではありません。テーブルの上に置かれた食器を手で掴んで台車に載せるのは、人なら何の問題もなくこなせます。ところがたったこれだけの作業でも、ロボットに任せるには多数の課題を解消する必要があります」

まずテーブル上に置かれているさまざまな食器の位置を、正確に把握しなければならない。その上で食器の置かれている位置まで、マニピュレータと呼ばれるロボットの腕を正確に動かしていく。その次に食器を掴み台車の所定の位置に乗せる。これら一連の作業をコントロールするのがAIだ。

「回収対象となる器を認識できるようになるには、あらかじめ食器の画像をAIに学習させておかなければなりません。続いて器を掴むときには、まず回収する器の形や残飯などが残っていないかどうかなどを確認した上で、マニピュレータを動かしていきます。一連のシステムを精緻に動かすために欠かせないのがAIに学習させる画像データセットです。学習データを効率的に集めるため、アンドロイドスマホを使ってテーブル上に置かれた食器の画像データを収集します。データ数を増やせばより正確に認識できるようになります。とはいえロボットに載せるためにも、AIそのものはできる限りコンパクトにまとめたい。ただしコンパクトにするからといって認識精度で妥協すると、食器をうまく掴めなかったり残り物の入っている器を見分けられないなどの問題が起こります」

マニピュレータの目、具体的にはカメラが対象を認識し、下膳する器の掴むべきポイントを正確に把握する。精緻に位置決めをした上で、マニピュレータが器をピックアップする。求められるのは高い認識精度を保ちながらも、計算量を圧縮するシステムだ。一連のシステム構築の際に使われたのがアノテーション、すなわちデータにラベルやタグ付けを行い、AIが正しく物体が学習できるよう加工する作業である。

「自動下膳システムではIoTを活用した分散型学習AIアノテーションシステムを構築しました。そのうえでマニピュレータの台車に搭載できるようAIモデルは可能な限りコンパクトにしています」

分散型学習AIアノテーションシステムは、特許出願されている。

AIを活用した画像認識

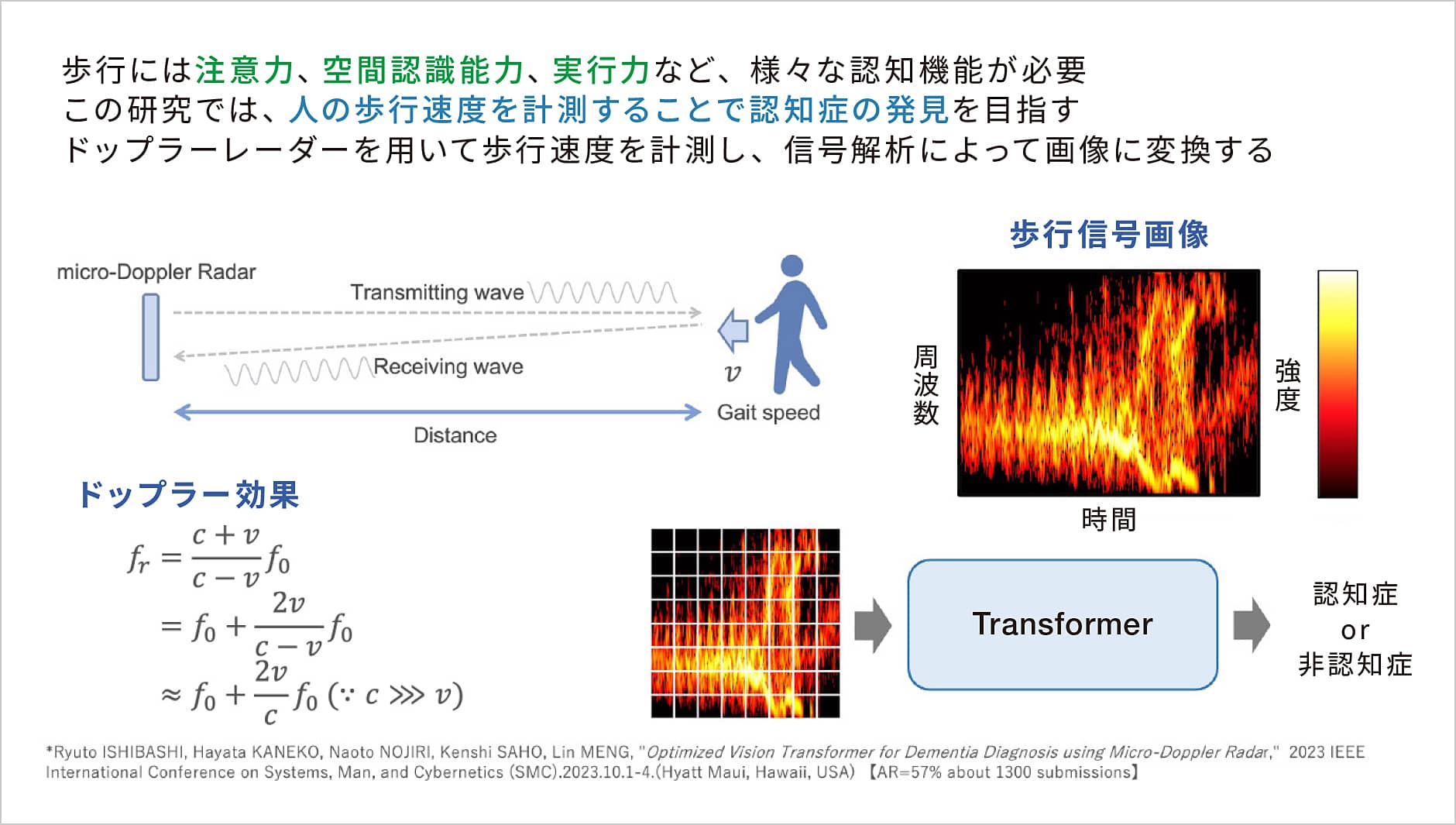

認知症の診断は簡単なように思えるが、正確に診断を下すのは決して容易ではない。医療の現場では包括的な診断を行うために、脳脊髄液分析によるバイオマーカーの検出や神経画像の解析などが使われている。いずれも時間のかかる作業であり、その上で最終的には医師による診断も求められる。

「認知症の診断を支援する方法として人の歩き方、具体的には歩行速度の計測が役立つのではないかと考えました。普段意識することはまずありませんが、人が歩くときにはさまざまな認知機能が使われています。具体的には注意力、空間認識能力、実行力などです。したがって歩行速度を精緻に計測できれば、認知機能が正しく働いているかどうかを判断する一助となります」

ただし、人の歩行速度をリアルタイムに計測するのは意外に難しいテーマである。そこで孟が開発したのは、ドップラーレーダーを活用して歩行速度を計測し、計測データを解析して歩行している様子を画像変換して表示する手法だ。画像変換の際に計算コストを抑えながらも、画像認識精度を高めている技術は、ViT(Vision Transformer)と呼ばれる。

「歩行データから周波数の特徴を画像化して分析します。このプロセスにViTを導入した結果、計算量を圧縮しながら精度を落とさずにデータを識別できるようになりました。ViTでは画像を小さなパッチに分割し、そのトークン(画像の断片)の重要度を判断します。たとえば猫が写っている写真があるとすれば、猫本体ではなく背景が移っている部分は、内容とは関係ありません。このように重要ではない画像を枝刈りしていくと、認識精度そのものを落とさずに、余計なデータがない分ハードウェアの速度を高められるのです」

孟が開発したシステムでは、GPUで12%、CPU21%、Edge43%とそれぞれのデバイスで速度向上がみられた。

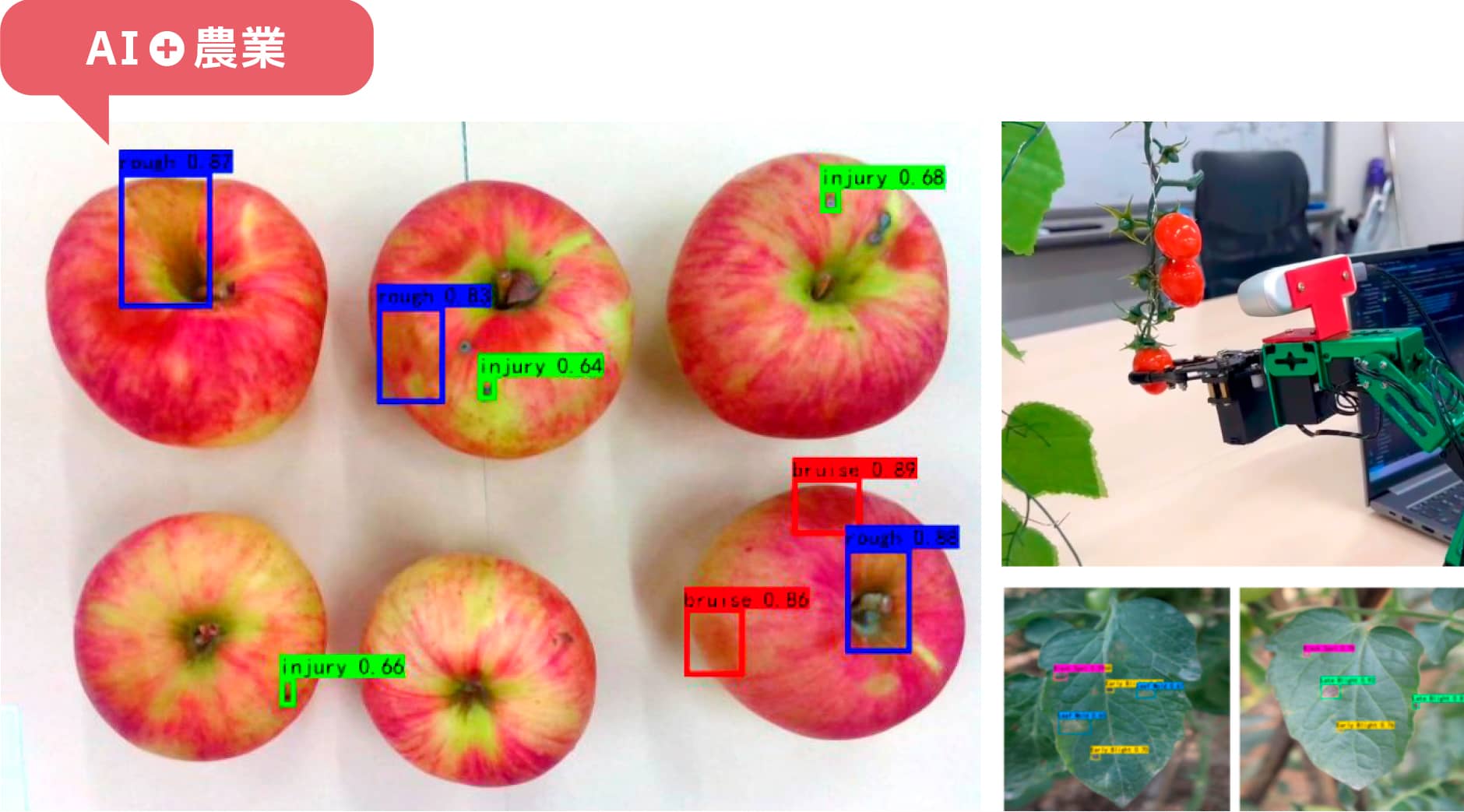

AI+スマート農業の可能性

AIは農業にも活用できる。画像認識を使えば、たとえばトマトの葉を観察して病気かどうかを判断できる。あるいはロボットアームを使えばトマトの収穫も可能だ。

「ロボットアームを2本組み合わせて、トマトの木を傷つけないようトマトだけを掴みます。その際にはAIによる画像認識を活用して、葉っぱやトマトの実そのものも見極めています。使っているのはYOLO(You Only Look Once)物体検出モデルです。このモデルにはトマトの検出だけでなく、その熟度も評価するカメラシステムが組み込まれています。だから成熟度合いを判断して、出荷に適しているものだけを収穫できるのです」

ほかにも孟はドローンを活用した人工的な受粉にも挑戦している。これにはトマトの収穫よりも、さらに高精度なAIが求められる。ドローンに搭載されたシステムがまず花を認識して、その近くへと寄っていく。さらに花の中でも雌しべのある部分を確認し、そこにピンポイントで花粉を落とす。

「農業でのドローンの活用はすでに進められていて、肥料をまくのに使われたりしています。けれども、肥料をまくレベルの作業ならAIは必要ありません。大まかに肥料をまくエリアを決めておき、そこに到達すれば肥料を落とせばよいのです。けれども、ドローンを使っての受粉となると、次元のまったく異なる精度が求められます。花の雌しべをピンポイントで認識した上で、そこに正確に花粉を落とさなければならない。これはAIを活用しなければ実現できない作業です」

AIとハードウェアを組み合わせれば、さまざまな作業をこなせるようになる。これまで人にしかできなかった作業を、AI+ロボットで代替していけるようになる。日本では農業分野に限らず労働人口の減少が大きな問題となっている。働き手が不足する問題をコンパクトなAI+ロボットによるソリューションが解消してくれる。その際に求められるのは全体的なコンパクト化であり、一方で精緻さを一切妥協せず高めていく必要がある。

ほかにも孟のAI活用は古代文献の修復に活かされている。深層学習を活かして甲骨文字やくずし字などの認識を行ったり、AIとビッグデータ解析による小文化遺産の保護と整理から、さらには潜在的な知識の発見に取り組んだり、日本の古典籍に残されているくずし字の解析でも成果を出している。

「AIが、AIをよりコンパクトにし、より賢くする」、これが孟にとっての理想の姿だ。AIそのものは可能な限りコンパクトに収めながら、目的に最適なハードを組み合わせていく。AIをさまざまな分野の産業に活用していく孟の手法、その先には幅広い応用先が見えている。