「地理は苦手」と感じてしまう子どもたちに、地理の本当の面白さ、学ぶことの意義を伝えるにはどうすればいいか。GIS、そしてVRやAIといったIT技術を取り入れながら、地理教育をもっと魅力的にしようと挑む山内啓之の取り組みに迫る。

なぜ地理は嫌われるのか

「地理が嫌い」という子どもは以前から多かった。1980年代にはその傾向はすでに顕著で、日本地理教育学会などでも強い関心が持たれてきた。その大きな原因は、地名などを覚えさせるばかりの暗記中心の教育方法にあることが当時の研究からも示唆されていて、ここ数十年、状況の改善のために学校での地理の教え方には様々な工夫がなされてきた。それでも今なお、「地理嫌い」の児童や生徒は少なくない。その現状をなんとか改善できないかと研究を進めているのが、山内啓之である。

「地理という科目には、その土地ごとの特徴と関連して起こるあらゆる自然現象や人間活動が含まれています。知るだけでも面白く、様々な可能性に溢れている学問だと感じます。にもかかわらず、今も地理が嫌い、または苦手だという子どもが多いのは残念です。原因の一つは、学校での地理教育が今なお暗記中心を抜け出せていないことです。ならばITなどを活用して、地理の面白さをわかってもらえるような教育の方法を作り出したい。そんな思いが私の研究の根幹にあります」

山内はそう話す。そしてその思いを実現するために最も大きな役割を果たしているのがGIS、すなわち「地理情報システム(Geographic Information Systems)」である。

GISによって地理教育は変わってきたが

GISとは、一言で言えば、コンピュータ内にバーチャルな地球空間を作り、その中でデータを作成、管理、分析などができるシステムである。デジタル空間上で各種データを可視化できるこのシステムは、地理的事象を理解する上で大きな役割を果たしてくれる。

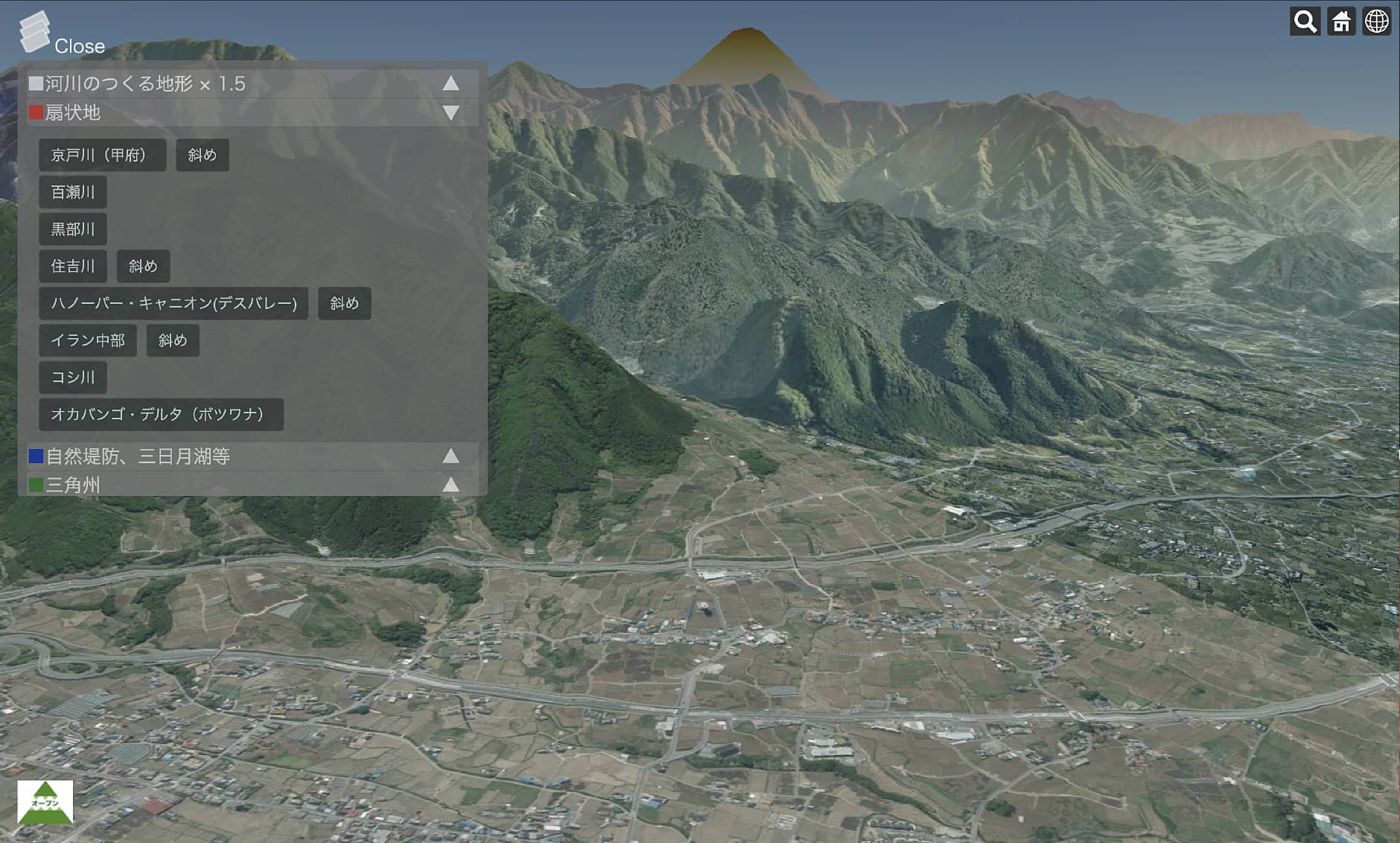

たとえば「扇状地」。2次元の地図上に描かれた地形や写真を見るだけでは、それがどういう土地なのかはわかりにくいが、GISを用いると多面的に見えてくる。

「扇状地には、扇頂・扇央・扇端という部分があります。3次元表示できるGISによって、扇状地を斜めから見ると、その土地の傾斜を含めて各部分の特徴がよく見えます。画面を見ながら、たとえば、扇央の部分にぶどう畑が見えるけどなぜだろうと問い、考えてもらうことができます。一方、GIS上では空間の移動も容易なため、瞬時に別の場所の扇状地を見て、両者を比較することも可能です。すると次の扇状地は、範囲が大きくて傾斜も緩い。両者を比べ、周囲の地形などにも目を向けると、扇状地というのは、山の川が土砂を運び、それが山麓に堆積した結果としてできる地形であることがわかります。とすれば、たとえばここを開発して住宅をたくさん建ててしまうとどうなるか。許容量を超えるような大雨が降った時には、大きな土砂災害が起きる可能性がある、ということが想像できるのではないかと思います。そのように、ただ『これが扇状地です』と教えるのではなく、なぜそうなったのか、そしてそれが私たちの生活とどうつながっているのか、というところまで考えてもらえるようにすると、理解が進み、面白くなる。GISはそういう教育をする上でとても便利なツールなのです。ただその一方で、たとえばこの図(上図)は標高を強調しているため、実際よりも傾斜が急に表現されています。数値でできたデジタル空間ではそういう操作が簡単にでき、理解を促す上では便利なものの、GISの特性を知らなければ現実を誤解してしまうことにもつながります。そのため、GISを用いた学びでは、GISの特性を知ることも重要です。地形図を使った学びで地図記号を覚えたように、GISでも、どのように現実空間が表現されているのかを把握しなくてはなりません」

GISは2000年代ころから日本の教育現場でも導入が始まり、現在ではフリーで使える高度なソフトウェアもある。また、2022年からは高校で「地理総合」が必修科目となり、GISはその中で重要な位置を占めている。そうして地理教育が徐々に姿を変えてきた結果、いまは1980年代のころほど、子どもたちの地理嫌いが顕著というわけではない。それでも山内の調査によれば、大学で自ら地理系科目を学んでいる学生でも、地理学習に苦手意識を持つ人はおり、地理は好きでも嫌いでもない科目という消極的な印象を持っている人もいる。なぜなのか。

「様々な要因があると考えられますが、一つには、GISが普及しつつあるとはいえ、授業で十分に活用されていない場合も多いことです。高校の教員免許では、地理と歴史は『地理歴史科』という一つのくくりになっています。つまり、歴史を教えたくて高校教員になった先生が、好きではないけど地理も教え、その結果、GISの活用もそこそこにワークシートの穴埋め的授業をしてしまうといったケースが実は少なくありません。その状況を変えるために私は、教員が実際に授業でGISを活用しやすくなる方法について、研究を進めています」

GISとその関連技術で魅力的な地理教材を作る

そうした研究の一例が、先に扇状地について示したような、GISによる授業方法を提案する教材や、その教授法の開発である。それらの教材や教授法に基づいて高校などで授業を行い、その効果や課題を検証している。授業におけるGISの有用性がよくわかる一方で、たとえば、教科書の知識とデジタル地図の地形の結びつけがうまくできず、3次元表示地図を使っても地形を理解してもらえない場合もあるなど、授業をする際の課題も浮き彫りになってきた。

また、GISを十分に活用できる人材の育成は、大学や大学院においても求められている。そうした流れから山内は、大学の講義用教材として普及している『地理情報科学GISスタンダード』に対応したGISの「実習用教材」を開発するプロジェクトにも携わってきた。世界的に利用されているフリーかつオープンソースのGISソフトウェアに沿った教材として開発し、それを用いた実習授業も行って、その課題検証や改良にも取り組む。

一方山内は、GISだけにこだわらず、空間表現に適した他の新たな技術を用いた地理教育の可能性も追求している。それはたとえば、3次元地理空間情報を3Dプリントした模型の活用や、ドローンで空から撮った全天球画像(上下前後左右全方位を撮影し合成した画像)の利用である。ちなみに全天球画像を使うと、先の扇状地の例で言えば、GIS上で3Dで見るのともまた違い、高台に立っているような視点から扇状地を見ることができる。まさにそこにいるように、上下前後左右にも自由に視線を向けることが可能だ。

VRが新たな可能性を切り開く

新しい技術を利用した取り組みとしていま山内が特に力を入れているのが、VRを活用した教材の開発だ。つまり、実際に現地に行くのと近い体験ができる教育を、VRを活用して実現したい。

「現地を手持ちカメラやドローンで撮影・測量して3Dモデルを構築できれば、その場所をデジタル空間内で歩き回れるようなVR空間を作ることができます。私は他の研究者と連携しながら様々な場所で撮影を行い、VR空間を作ってきましたが、その一つが、滋賀県東近江市にある猿尾(さるお)に関するものです。猿尾は、水の流れをコントロールして、洪水被害を抑える機能を持つ伝統的な治水施設です。この地域を流れる愛知川周辺の昔の絵図には、猿尾が描かれた集落がありますが、現在ではその位置や状態はほとんどわかっていません。そこで、現存する猿尾を再発見し、VR空間に保存するプロジェクトを官学連携で進めています。猿尾の存在は、周囲の環境や洪水と向き合ってきた昔の人々の暮らしの理解に役立ちます。VRを活用すれば、実際には距離が遠い場所にも行くことができたり、博物館のように展示室をつくったりでき、VRならではの教育が提供できます」

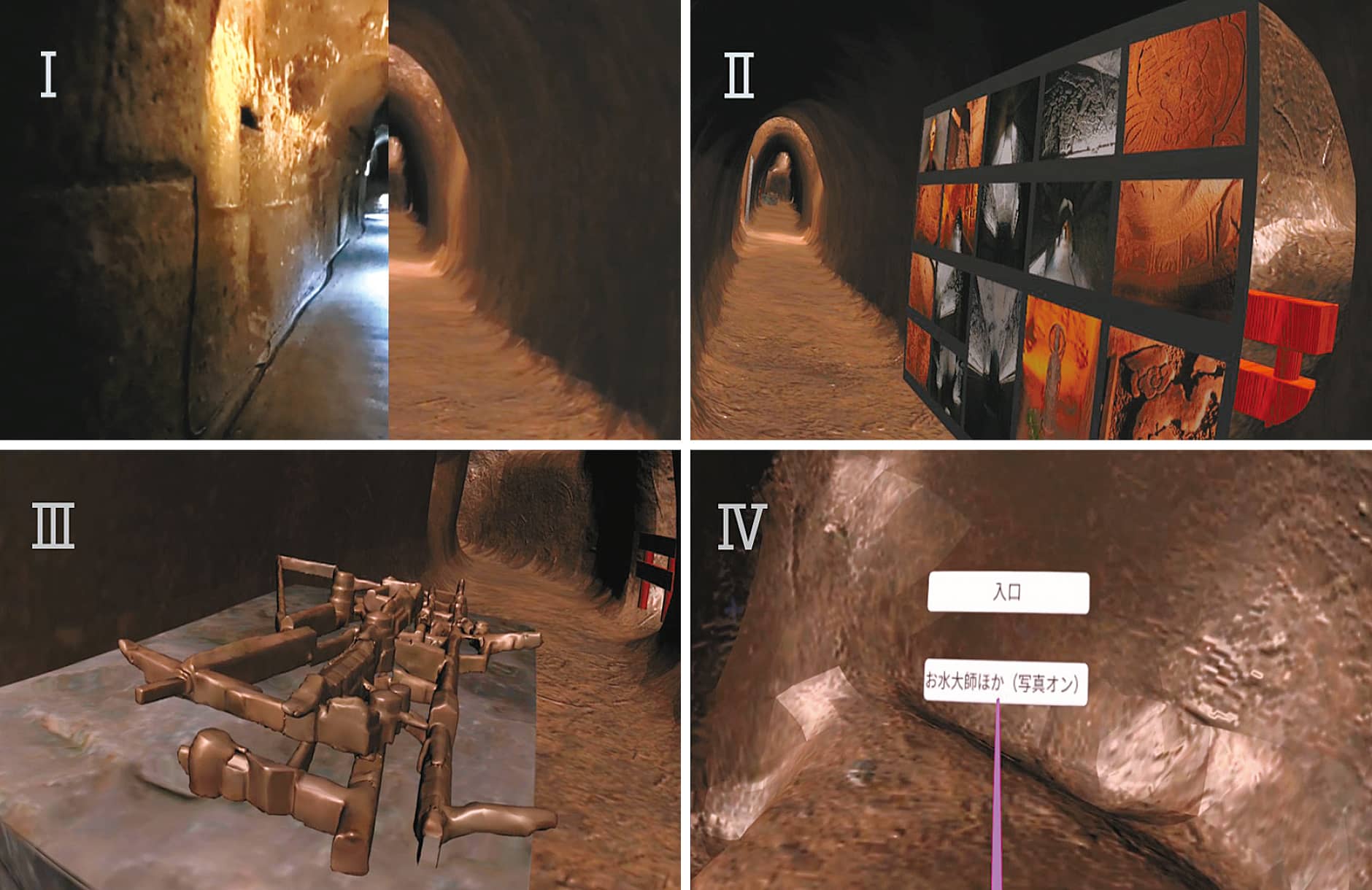

また山内は、横浜市にある人工の横穴洞窟「田谷の洞窟(田谷山瑜伽洞)」についても、環境調査などの際に取られた既存のデータを利用して、洞窟のVR空間を構築した。この洞窟は、鎌倉時代にはすでに存在したとされる全長570メートルに及ぶ空間で、真言密教の修業の場でもあり、洞内には仏像や仏教レリーフが多数存在する。

この中をVR空間内で歩けるようなアプリを作り、横浜市の市民イベントにおいて誰でも体験できるように公開すると、10代から80代までの幅広い世代が利用した。そして利用者に対するアンケート調査からは、VRの活用に大きな可能性があることを改めて実感したと山内は言う。

「13人のアンケート回答者全員が、このVR体験に『満足できた』と回答したことは重要だと考えています。他のVR教材も、同様に利用者の満足感は高く、そうした調査から見えてくるのは、地理教育にVRを利用することは、学習者のモチベーション向上に有効だろうということです。地理の理解度向上にどうつながるかについてはさらなる調査が必要ですが、まずは地理に興味を持ってもらうという点で、VRの有効性が確認できたことは、意味があると考えています。今後、その学習効果についても調査し、有用なVR教材の開発へとつなげていきたいと思っています」

山内は現在、上記の他にも、能登半島地震によって隆起した海岸などを3Dデータとして保存し、被災状況や復興状況を観察するためのVR教材を作るなど、様々な分野の研究者と連携し、複数のプロジェクトを進めている。

メタバースでの社会科見学、そしてAIによってできること

山内の研究は今後どう進んでいくのだろうか。問うと挙がったのがAIの活用である。

「これからVR教材の学習効果を調べていきたいと考えていますが、その段階で重要になるのが、AIです。学習者がVR空間内でどのような行動を取ったかのログを取り、そのデータを蓄積してAIで解析すれば、VRによって学習者がどのような学びを得ているかを知ることができると考えています。さらに今後、VRをメタバースに発展させ、多数の学習者がデジタル空間内で同時に同じ場所に行って学ぶ、いわばデジタル上の社会科見学のようなものを実現させたいとも思っていますが、そうした場合に、学習者同士の会話を記録しAIで分析すれば、学習者がどの場所でどんな学びを得ているのかを知ることができるでしょう。そうした試みを通じて、『AIを使ったらこんな地理教育ができる』ということを、自分なりに提案できたらと思っています」

GIS、VR、メタバース、そしてその先にあるAI。それらの技術によって、地理教育でできることは今後ますます増えていく。その先に見える未来に山内は大きく期待する。

「地理教育は、新しい技術によって今後さらに面白くなっていくはずです。若い世代に地理の面白さをもっと広く知ってもらうために、新たな発想や方法をどんどん取り入れていきたいです」