インドを起点として、東南アジアや中央アジア、中国、さらに朝鮮半島、日本へと伝播した仏教美術。

地域的・時代的に拡大してゆく仏教は、様々な人々の文化や価値観と融合し、変容を遂げていった。そうした文化の伝播と変容の足跡を、造形作品から辿っていくところに、仏教美術史の面白さがある。

西林孝浩は、中国の唐代7~8世紀の仏教美術に、そうした伝播の足跡を発見している。「唐の都であった長安(現在の西安)や洛陽近郊の龍門石窟の造像作例の中に、玄奘がインドから持ち帰った仏像を手本としたものが含まれている可能性については、従来から研究者によって議論されていました。私は、長安の影響を強く受けていた7~8世紀の敦煌莫高窟壁画の中にも、同様に玄奘がインドから持ち帰った仏像に由来するものが含まれるのではないかと考えたのです」

中国の史書に、西域との境界に位置すると記され、シルクロードの要衝として、古くから栄えた敦煌には、仏教石窟として著名な莫高窟がある。比較的早期にあたる5~6世紀頃の莫高窟壁画には、インド・中央アジア的な造形要素も見いだされるが、唐による西域への進出時期であった7世紀後半~8世紀前半の莫高窟壁画は、都、長安からの中国美術の影響を、リアルタイムで受けていたとされる。

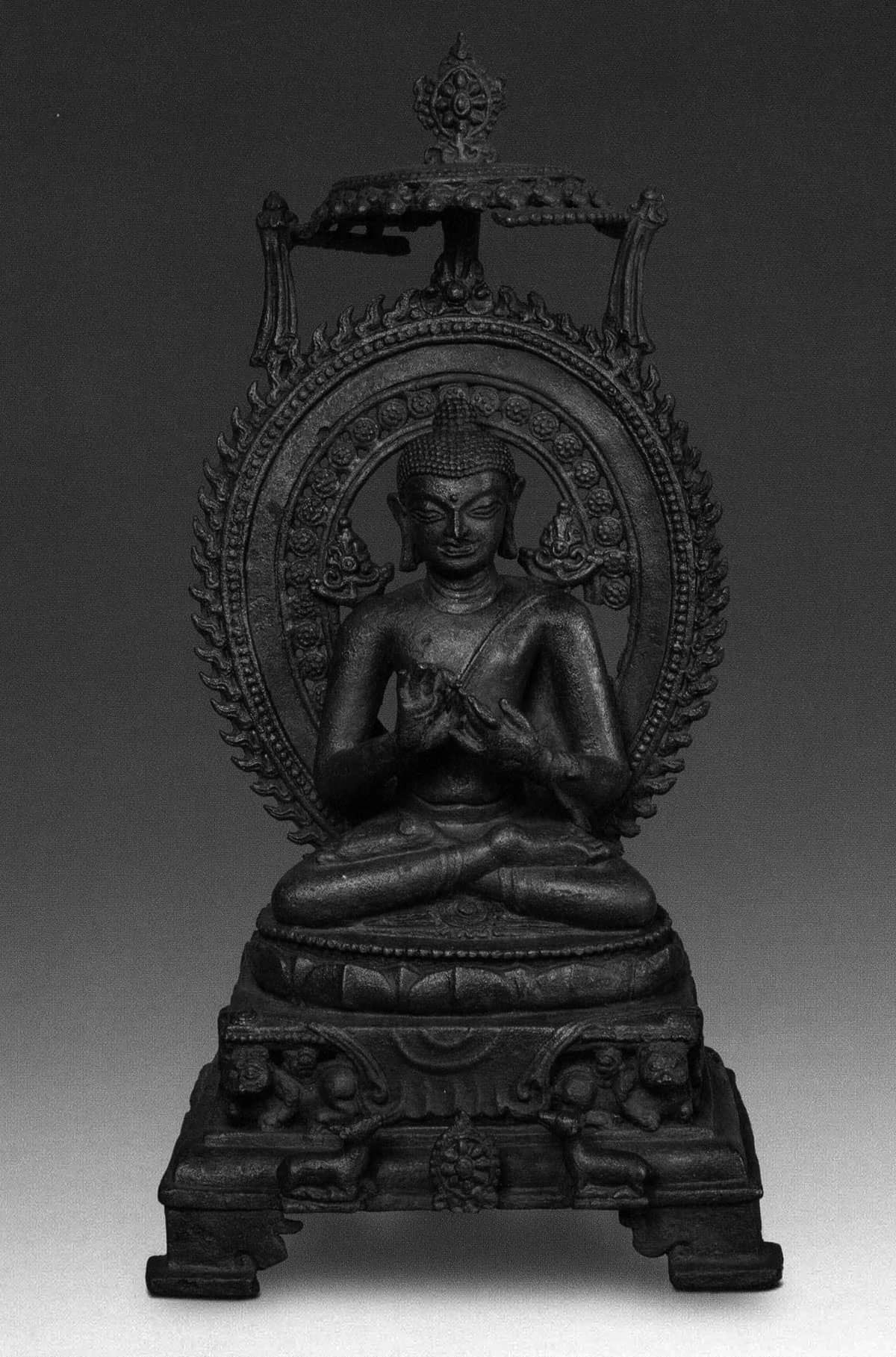

西林は、7~8世紀の莫高窟壁画の中に、右肩を露出させた偏袒右肩という衣の着付け方で、法を説く手のポーズである転法輪印を示して坐す姿の仏像が、一定数出現し、それらが細部造形に至るまで共通することから、何らかの手本の存在を想定した。更にその手本の元となったのは、7世紀に玄奘三蔵が、インドから持ち帰った仏像であったと考えたのだ。玄奘が持ち帰った仏像のリストが、彼の旅行記である『大唐西域記』に記載されており、その中に、釈迦が悟った内容を初めて語った鹿野苑(サールナート)での場面を表した仏像の模刻品がある。玄奘が持ち帰った仏像は現存しないが、その姿を、インドの5~10世紀の仏像作例(図❶、図❷)から復元してみると、先述の莫高窟壁画の中で共通する仏像の姿に合致すると、西林は言う。

手本に基づいた仏像は、ただ単体で描かれるだけではありません。経典に書かれているエピソードや、極楽浄土の様子を、パノラミックに描いた大画面変相図が、7~8世紀に発展します。ちょうどこの時期、中国では、山水の変と呼ばれる、山水画の変革時期を迎えていました。中国で山水画と言えば、水墨画を思い浮かべる方が多いと思いますが、水墨画発展の前段階にあたる7~8世紀は、色彩豊かに描かれる青緑山水が主流です。複雑な景観描写を可能としたそれら山水画と融合しつつ、大画面変相図(図❸)も発展します。その中心に、玄奘が持ち帰ったインド仏像に由来する姿が組み込まれるわけです。そのような大画面変相図を通して、中国仏教徒のインドからの辺土(遠く離れた)意識を少しでも解消する、或いはインド仏教からの継承性を積極的に主張する意図があったと考えています」

最近の約20年間は、莫高窟壁画の調査と分析が進み、資料や先行研究も、目覚ましい進展を見せる。そうした先行研究に目を通すうち、西林は、それまで釈迦の生涯を描いたものだと考えられていた莫高窟の第217窟壁画の1つの主題に疑問を持つ。「現地調査の結果を持ち帰り、経典の主題ごとに変相図を分類した資料とつぶさに突き合せたところ、この絵が、金剛経変という『金剛般若経』の一場面を表した変相図のパターンとピタリと合致していることに気づいたのです」

さらに経典をひも解くと、釈迦が、街で乞食という修行を行い、祗園精舎に戻り、足を清めた後に説法を始めるという場面を見つける。第217窟の変相図(図❹)が、まさにこの場面を描写したことが裏付けられ、しかも金剛経変のうち、現存最古の作例であることが判明したのだ。経典や歴史書、変相図、仏像などを手がかりに、1000年以上前の造形が、一体何を表現しているのかを突き止める。まるでミステリの謎解きのような興奮が、仏教美術研究にはある。

*図❸、図❹ともに玄奘が持ち帰ったインド仏像に由来する姿が、画面中央に描かれている

鄴城遺跡の発掘によって、仏教美術史上のミッシングリンクが埋まりつつある。

インド、ビハール州にある巨大仏教寺院遺跡。7世紀、玄奘が学んだのもこの寺院である。上の写真は遺跡南端にある煉瓦積建築の側面で、7世紀頃に制作された仏像が安置されている。玄奘も、これらの仏像を目にしていた可能性が極めて高い。

そして今、西林が新たに注目するのが、河北省で見つかった鄴(ぎょう)城遺跡だ。6世紀、東魏およびそれを引き継ぐ北斉王朝の都だった鄴。その遺跡近辺から、2012年、大量の仏像が発掘された。「東魏・北斉の仏教美術については、周縁地域に作例が残るものの、都の作例は現物がほとんど残されていないため、全体像の把握が大変困難だったのです。そうした仏教美術史上の『ミッシングリンク』が、都である鄴城の出土作例を分析することによって、徐々に埋まりつつあります」と、西林はその重要性を語った。

また、鄴城遺跡から出土した仏像の作例からは、中国絵画史において、古典的規範のひとつとされている曹仲達の画風についても、新たな知見を提供してくれると、西林は語る。曹仲達は、北斉時代に宮廷で活躍した画家で、仏教絵画を得意とし、「曹衣出水」といわれる衣紋表現を編み出すなど、独自の画法を追究したと記録に残る。北斉地域には、中央アジア方面からソグド人が渡来し、中央アジア文化が流行していた。曹仲達もソグド人であり、現在のウズベキスタン共和国サマルカンド北方の出身であったと考えられている。ところが、曹仲達の絵は一枚も現存しておらず、実際にはどのような表現だったのかを確かめることはできない。西林は鄴城遺跡の仏像や曹仲達の出身地であるソグディアナ地域(現在のウズベキスタン共和国周辺)やインド・ガンダーラの美術を詳細に分析することで、曹仲達の画法をより明らかに浮かび上がらせることが出来ないかと考えている。

さらに西林は、鄴城遺跡から数多くの半跏思惟像が出土したことにも注目する。台座に腰かけて右脚を左ひざに乗せ、右手を頬に当てて思索にふけるこのポーズは、京都広隆寺の弥勒菩薩像をはじめとして、日本や朝鮮半島でもよく知られている。中国では、まず、釈迦の思惟の姿として、このポーズが伝えられ、北魏時代以降、東魏・北斉時代の仏像にも、同様のポーズが受け継がれる。その過程において、未来の仏を約束された弥勒菩薩にも、この姿が採用されたらしい。西林によれば、ポーズの源流をたどると、インドやガンダーラ地域に溯ることが可能であるが、中国では、北朝つまり、北魏や東魏・北斉といった北半分の地域で圧倒的に多くの作例が残るという。5~6世紀、中国は南北朝時代であったが、従来、日本の飛鳥時代に花開いた仏教美術の源流としては、百済や新羅といった朝鮮半島を経由して、中国の南朝側の仏教美術との関連が深いと考えられてきた。「半跏思惟像の造形展開を追うことで、朝鮮半島を介した、中国の北朝の仏教文化と、日本の仏教文化との関わりを、より積極的に考えることが出来るかも知れません。このように、鄴城遺跡の仏教美術は、従来の研究を大きく飛躍させる、様々な可能性を持っています」

鄴城遺跡の発掘・研究を主導する中国社会科学院考古研究所は、中国最大規模の考古学専門研究機関として世界に知られるとともに、西林が大学院時代に半年間、フィールドワークを行った時に学んだ縁を持つ。「将来、立命館大学が持つ文化資源のデジタル・アーカイブ技術を生かし、鄴城遺跡の出土品の記録に貢献できれば」そんな希望を膨らませている。

火焰光背について

仏像の背後には、光背と呼ばれる板状のものが表されます。光背のうち、頭部を覆うものを頭光、全身を覆うものを挙身光と呼ぶのですが、仏や菩薩の身体から発する光の表現を象徴的に表しているとされ、先に頭光が成立し、後に挙身光が成立したと考えられています。これら光背は、インドやガンダーラ(現在のパキスタンからアフガニスタンにまたがる地域の古称。より限定される場合は、パキスタンのペシャーワル地域一帯をさす)において仏像の制作が開始されて以来、アジア各地域の仏像に表現されています。

中国や日本の仏像でも、光背は表現されるのですが、とりわけ、東アジア地域の比較的早期の仏像には、火焰光背と呼ばれる、光背が燃えさかるような表現を持つ例が、数多く見受けられます。図❺は中国の雲岡石窟第20窟(北魏時代、5世紀後半)の仏像ですが、火焰光背が確認できますね。

このように、東アジアで火焰光背が爆発的に広がっていく背景としては、かつて、ガンダーラから中央アジア地域において流行していた、信仰と造形のあり方が関与していると考えられます。釈迦の伝記によれば、インドのマガダ国の毘陀山の洞窟で、釈迦が禅定に入った時、山が炎に包まれる奇跡が起きたと語られるのですが、これに基づいた彫刻や壁画が、ガンダーラから中央アジア地域で、数多く残されています。こうした奇跡の流布と連動して、石窟や寺院において、禅定といった僧侶たち自身の修行も実践されていたようです。かかるあり方が、ガンダーラや中央アジア地域出身の僧侶などを介して、あるいは、4世紀末〜6世紀に中国北半分をおさえていた北魏が、内陸部(シルクロード方面)へと領土を拡大した際などにともなって、中国に伝えられることになるわけです。

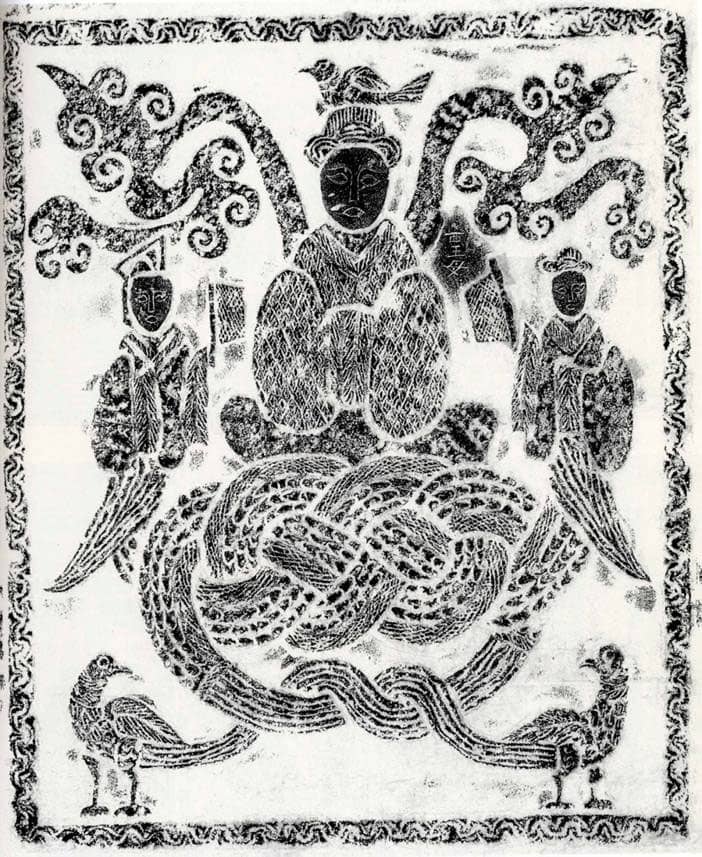

さらにもう一点、重要なのは、中国において、仏教以前から知られていた天の神々の表現です。天および大地は、中国の伝統的考え方に従えば、「気」によって形作られるとされます。天の世界は、そのような「気」が立ちこめた、異世界であることを示すため、本来は目に見えないとされる「気」を充満させたような表現が見られます。図❻は、天の世界に住まう西王母という神を表した例です。周囲に雲のような表現が確認できるでしょう。仏教が伝来する以前の中国において、天の神々を表現する場合、このような「気」をともなう表現が、常套手段だったわけです。

中央アジア方面から中国に仏教が伝来してきた当初(およそ1世紀前後と考えられています)は、中国の伝統的な神々と仏像とを一緒に信仰する状況もあったようです。つまり、仏像の火焰光背が、爆発的に広がった背景としては、中国における「気」の造形伝統も作用していたと考えられます。中国から見れば、本来、仏教とは、外国の宗教なわけですが、それが受け入れられる際、中国になじみある視覚表現に沿って吸収・理解される様子を見ることができます。こうした文化が伝播するプロセスを、造形作品の分析および関連文献を精査しつつ迫っていく面白さが、仏教美術史を研究する醍醐味の1つだと思います。