SSH

文部科学省スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定

Super Science High School

先進的な理数系教育を実施している高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」として指定し、国が支援する制度です。本校は、その初年度であった2002年度から連続して5期19年間の指定を受けています。第5期SSHは「先導的改革型」と呼ばれ、4期までに成果を上げた高校がその成果を全国へ普及することが目指されます。

本校では、4期までの研究開発において、国際科学教育を大きく進展させました。海外理数教育重点校との科学交流を充実させ、国際共同課題研究の取組を大きな柱として新しい国際科学教育を模索してきました。また、それらの発表の場としてのJapan Super Science Fair(JSSF)の開催は、世界中の多くの高校生から期待と信頼を得て、18回の開催を重ねてきました。SSH研究開発を通して、立命館高校の科学教育は大きな変化を遂げました。その成果を全国の高校へ普及させることが望まれています。

SSH研究開発

本校は2002年度から5期にわたってSSH指定を受けてきました。第1期~第5期のそれぞれの申請時に、どのような新しい研究開発に取り組むのか、明確な課題を示し、審査を受けます。本校の第3期以降では、科学教育の国際化を目指した研究開発を中心に据えてきました。

課題研究

課題研究を中心とする探究型学力の育成は、SSHで得てきた大きな成果です。本校では、SSH初年度からSSH主対象となるクラスで探究型学力の育成に挑戦し、2013年度高校入学生から、そのカリキュラムを全校へ広げることになりました。

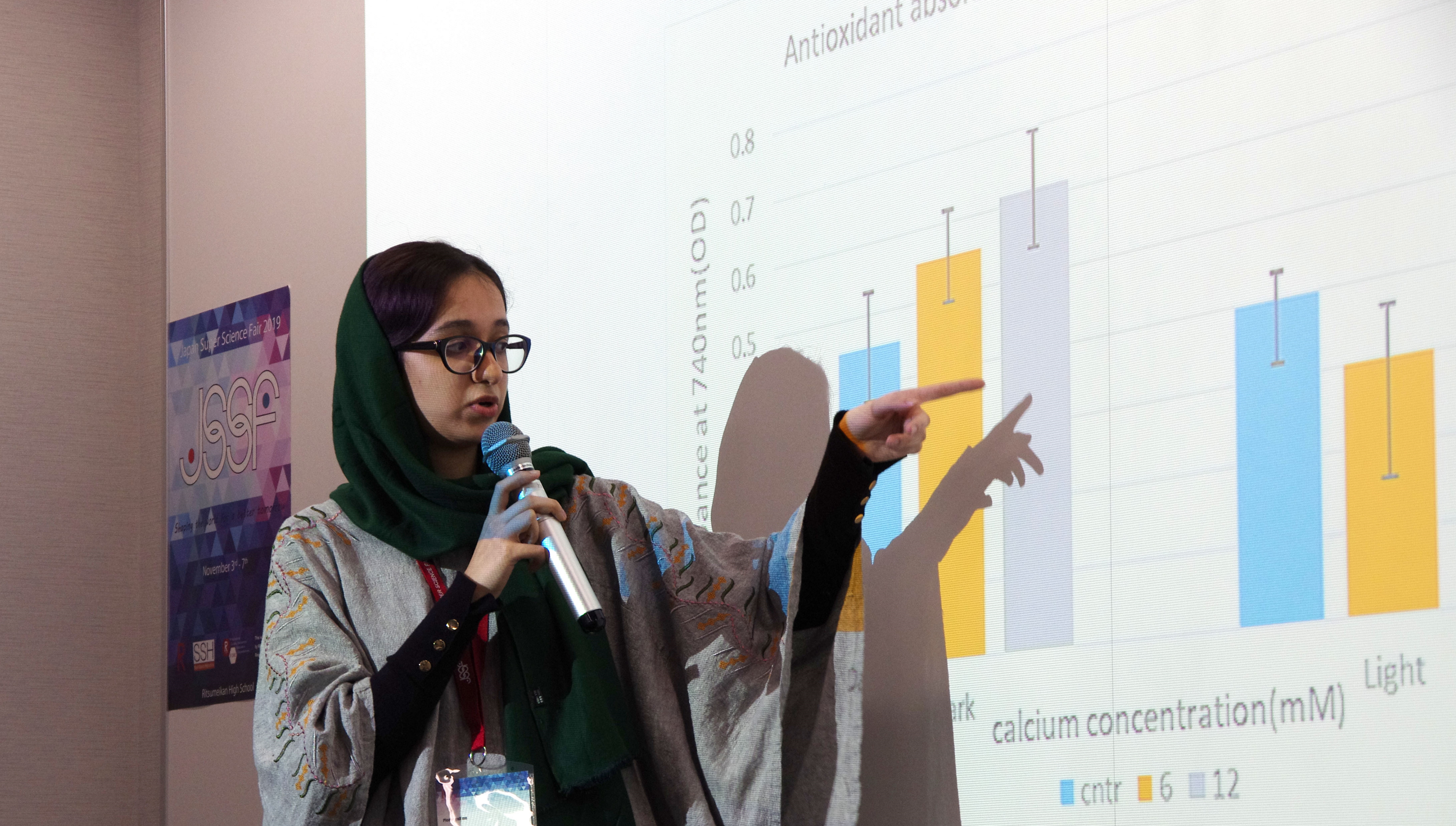

サイエンスフェア・国際フェア

国際的な舞台で研究発表を行う機会を持つことは日本の高校生にとって重要な意味があります。本校では、そのような国際科学フェアーであるJSSFを2003年から18年間にわたって継続してきました。JSSFは世界中の多くの理数教育重点校から信頼と期待を集めています。

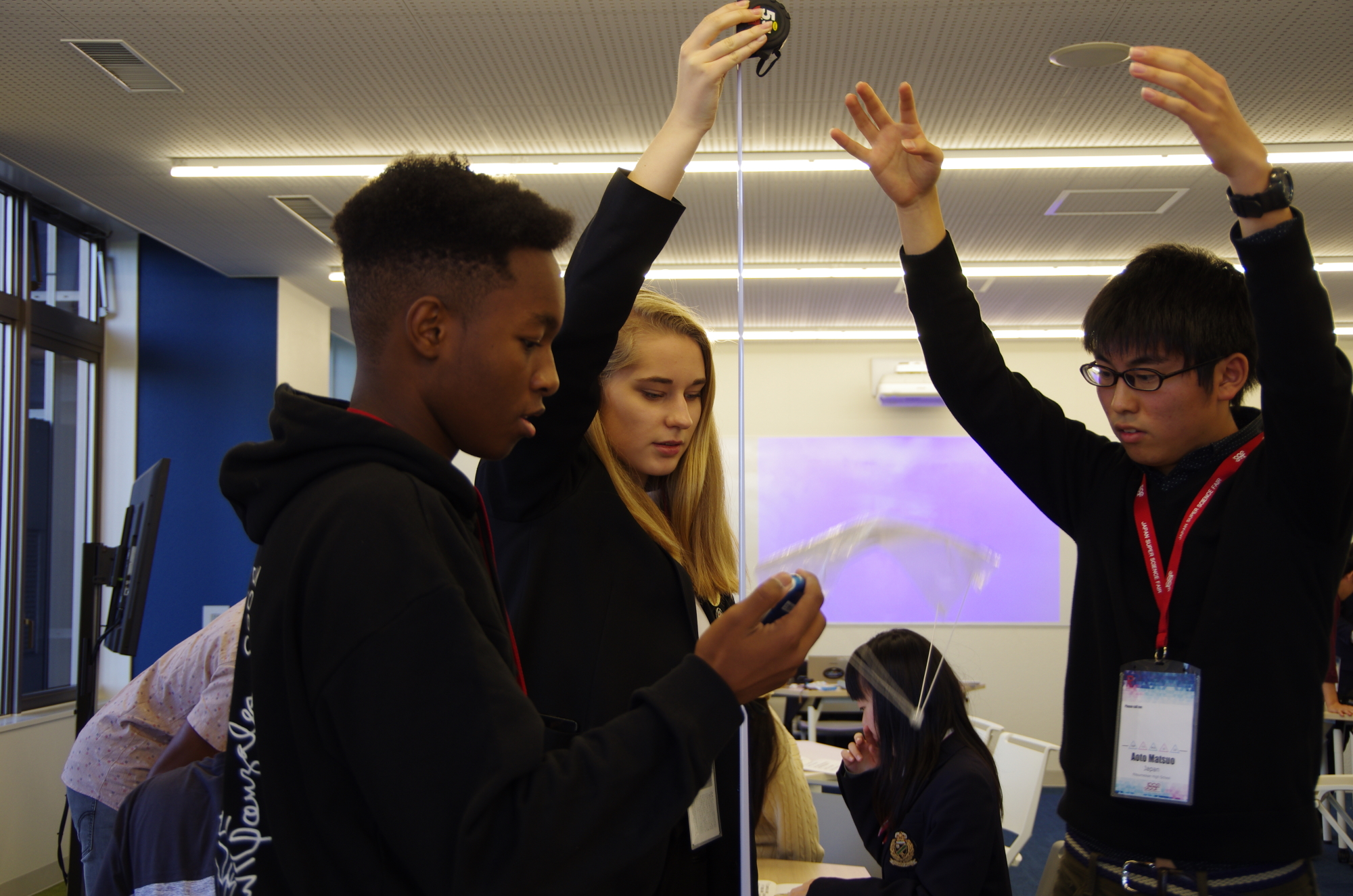

国際科学交流と国際共同課題研究

国際舞台で活躍する生徒を輩出することは、本校の大きな願いでもあります。本校のSSH活動では、科学の分野で世界中にネットワークを持って学習に取り組むことが実現しています。最近では、高校生による国際共同課題研究を重要な課題として取り組んでいます。

立命館高校のSSH ~最先端の科学教育~ 紹介動画はこちら

SSH研究開発実施報告書

第Ⅰ期 SSH 2002年度 平成14年度(第1年次)

2003年度 平成15年度(第2年次)

2004年度 平成16年度(第3年次)

第Ⅱ期 SSH 2005年度 平成17年度(第1年次)

2006年度 平成18年度(第2年次)

2007年度 平成19年度(第3年次)

2008年度 平成20年度(第4年次)

2009年度 平成21年度(第5年次)

第Ⅲ期 SSH 2010年度 平成22年度(第1年次)

2011年度 平成23年度(第2年次)

2012年度 平成24年度(第3年次)

2013年度 平成25年度(第4年次)

2014年度 平成26年度(第5年次)

第Ⅳ期 SSH 2015年度 平成27年度(第1年次)

2016年度 平成28年度(第2年次)

2017年度 平成29年度(第3年次)

2018年度 平成30年度(第4年次)

2019年度 令和1年度(第5年次)

SSH研究開発教材

●理科

[物理]Egg Drop(指導案・プリント(和英)、的)

[地学]Origami Polyhedral Globe(台本、折り紙のプリント)

[光学・スネルの法則]Rainbows(台本、スライド)

●数学

[確率]さいころDice Game(指導案(和英)、スライド、確率の計算エクセル)

[図形・複素数]Island Treasure(配布プリント)

[整数]Numeron(台本、スライド)

ICRF2023レポート(高校生の国際共同研究発表会 International Collaborative Research Fair 2023研究テーマ要旨集)

Science English for High School Students 2 ~理系高校生のための科学英語授業教材集 課題研究発表編~

第13回科学教育の国際化を考えるシンポジウム 新しい国際科学教育の到来 ~オンラインを活用した科学交流~

令和元年度SSH生徒課題研究収録(抜粋)

令和2年度SSH生徒課題研究収録(抜粋)

令和3年度SSH生徒課題研究収録(抜粋)

令和4年度SSH生徒課題研究収録(抜粋)