「第89回:図書館を起点にして好きなことや面白そうなことに挑戦していこう!」熊木 武志先生(理工学部)

インタビュー:学生ライブラリースタッフ 米田、川邊

2022.12.07

――先生の研究テーマ、研究分野について教えてください。

私の研究室は、マルチメディア集積回路システム研究室という名称です。LSIやプロセッサの構成を考え開発し、それを実際に使ったシステムやその応用を研究しています。例えばスマートフォン等に搭載されているCPUの性能を上げる回路や、ロボットに個性を組み込むような回路を作っています。

他には、見た目はただのLED照明ですが、スマートフォンで映すと文字が見えるような変わったデジタルサイネージを研究しています。さらに、応用としては、野菜と魚を育てるシステムを開発しています。照明の成分(色)を変えて、どの成分だと大きく育つのかという研究です。

GPSのセキュリティも研究しております。GPSの電波を受信して、本物と偽物の違いを見分ける事をしています。また、機械学習などの画像関係も研究しています。ディープフェイクの見破りやその他、幅広いテーマを扱っています。

――先生がこれらの研究に興味をお持ちになったきっかけや研究の道に進もうと思ったきっかけを教えてください。

学部の3回生の頃に、今は名誉教授でいらっしゃる守屋慶子先生による小学生から大学生を対象に、Silverstein が書いた『おおきな木』(原題:The Giving Tree)という絵本の感想文を集めるプロジェクトがありました。そのプロジェクトは当時大学院生や4回生が中心でしたが、研究会に参加させてもらう機会を得ました。その中で、人の発達的な変化を見ることの面白さを経験させてもらったことがきっかけで、このような分野に興味を持ちました。感想文なので非常に個人差があるのですが、その個人差を超えて、年齢とともに捉え方が大きく変わっていくのが分かりました。その変わり方の生のデータを実際に目の前にして、発達の変化を見ることが非常に面白いということを実感させてもらい、このような分野に進もうと強く意識したように思っています。

――LSIから幅広く研究されていますが、どんな風にテーマが広がっていったのですか。

博士課程の時は並列処理プロセッサの構成を考え、実装を行っていました。

立命館大学の研究室は学生さんが多いので、テーマを色々考えないといけないなと思いました。最初はLEDを扱ってみて、その変化で盗撮防止をする技術を開発しました。そこから派生して、植物工場のLEDを光らせるだけでなく太陽光みたいに、ゆらぐ光にしたら、野菜がより大きくなるかもしれないなという発想になりました。

素人的な考えかもしれませんが、実際やってみたら大きくなったので、これは面白いという事で、さらなる研究につながりました。これだけだと農学部っぽいですが、野菜を育ててセンサーで重さなどを測って、AIで何日後に収穫できるかという予測などもしています。加えて、見た目は白く発光する通常のLEDなのですが、太陽の光と同じ成分が含まれているLEDを扱って、野菜の大きさや味が違ってくるというような研究を企業としています。元々LEDの制御を行っていたところから、どんどん派生させました。

その他にも様々なテーマがありますが、大学ならではの面白い発想で様々なことにチャレンジしている感じです。

――結構、他の研究室にはない感じですね。

独自路線、ニッチなところを目指しております。あまり皆が行っている王道では、つまらないかなと。

――先生が現在の学門を専攻したきっかけについて教えてください。

大学時代は数学科でした。あまり数学が得意という訳ではないですが、高校の数学を担当していた先生に、色々と質問をしているうちに興味が出てきました。大学卒業後は社会人になり、その後に大学院へ行くのですが、その時に大学でお世話になった数学の先生に相談したところ、「別の分野もいいんじゃないか」という事を言われまして。「じゃあ、これからの時代はコンピューターが来るかな」ということで現在の分野に進みました。

――大学院生の時にコンピューターに専攻を変えたのは、結構ギャップがすごいですね。

始めは、2進数もよく知らないので、ディジタル回路の本で、勉強してから大学院を受けました。私はちょっと特殊な経歴で、大学卒業後は自衛隊に入隊して飛行機や通信に関する仕事をしていました。そして、自衛隊にいながら大学院に行ったんです。25歳の時です。その時、結構研究は面白いなと思い、29歳で自衛隊を辞めて広島大学の博士課程に進みました.そして今に至ります。

学生時代から「日経サイエンス」などの雑誌をよく読んでいて、研究に関するようなことは好きだったこともありますね。自衛隊でも様々な機器があったのでその影響もあります。

――学生時代に図書館を利用することはありましたか?

学生の時は防衛大学校というところにおりまして、全寮制でもあり結構厳しい所でした。その時に息抜きも兼ねて、図書館に行って様々な本を読んだりしていました。全然知らない事が書いてある本や古い本を見て結構面白いなと思ったりして、よく行っていました。図書館に関しては大学の浪人時代にも、休日に勉強するか、本を借りるかで結構活用していました。

――学生時代に影響を受けた本はありますか?

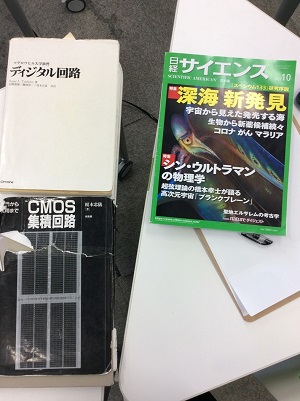

影響というか大学院で始めに使っていたのは「ディジタル回路」とか、「CMOS集積回路」という本で、半導体関係の勉強はそれでしましたね。また、「日経サイエンス」は学生時代からよく読んでいます。私の研究室でも定期購読をしています。

――最近読まれた本はありますか?

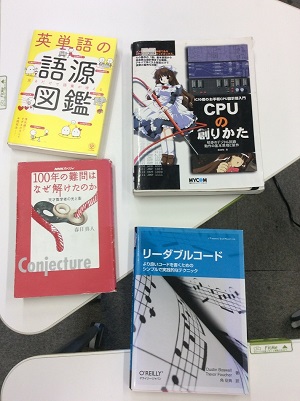

思い出して色々用意しました。難しい証明を解いた人に関する数学の本があるのですが、そういった読み物は読んでいます。最近は、IUT理論に関する本が興味深いです。他にもポアンカレ予想を証明した話など。証明に関する内容は当然難しいので分からないのですが読み物として面白いですね。

また、我々の分野では「CPUの創り方」は結構オススメです。これは分かりやすくも技術的に詳細です。

――結構実用的なものも多かったりしますか?

そうですね,例えば「リーダブルコード」にはプログラムを書くときに、コメントを多く書きましょうとか、分かりやすい関数名をつけましょうとか。大事な事が書いてあります。私もそうですけど、数ヶ月後にプログラムを見返すと、「これ何してたっけ?」となったりしますので。

他には、「英単語の語源図鑑」も良かったです。研究室の勉強会で使ったりしています。最近読んだ本といえばこの辺りですね。

――最後に学生へのメッセージをお願いします。

浪人時代や大学院時代に図書館で勉強したので、大変お世話になっている場所です。是非学生の皆さんも、時間があったらまずはちょっと図書館に行ってみるのが大事かなと思います。様々な本があって、手に取ってみると色々なことが分かります。また、図書館の雰囲気や、独特の本の匂いとかも魅力的だと思います。加えて、図書館で勉強するとはかどります。周りの人が沢山勉強していると自分も勉強しないといけないなと。そういった意味でもまずは図書館に行きましょう、と伝えたいです。

今回の対談で紹介した本

『ディジタル回路』、Roger L.Tokheim著 ; 村崎憲雄, 藤林宏一, 青木正喜共訳、オーム社、1995

『CMOS集積回路 : 入門から実用まで』、榎本忠儀、培風館 、1996

『日経サイエンス : Scientific American日本版』、日経サイエンス社 [編]、オーム社、1995

『英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える』、清水建二, すずきひろし著 ; 本間昭文イラスト、かんき出版 、2018

『CPUの創りかた : IC10個のお手軽CPU設計超入門 : 初歩のデジタル回路動作の基本原理と製作』、渡波郁、毎日コミュニケーションズ、2003

『リーダブルコード : より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック』、Dustin Boswell, Trevor Foucher著 ; 角征典訳、オーム社 、2012

『100年の難問はなぜ解けたのか : 天才数学者の光と影』、春日真人、日本放送出版協会、2008

『宇宙と宇宙をつなぐ数学 : IUT理論の衝撃 = Mathematics that bridges universes : the shock of IUT theory』、加藤文元、

KADOKAWA 、2019

『フェルマーの最終定理』、サイモン・シン [著] ; 青木薫訳、新潮社、2006

『ITエンジニアが覚えておきたい英語動詞30 = 30 common verbs that it engineers should know』、板垣政樹、秀和システム 、2016