「第93回:Learning the Beauty of Robot and Human Movements(ロボットと人間の動きの美しさを感じる)」シビニン ミハイル先生(情報理工学部)

インタビュー:学生ライブラリースタッフ ZHANG・三岡

2023.10.16

――先生の研究分野について教えていただけますか?

私の研究は主に制御理論、ロボット工学、そして3D動作のためのマシンインテリジェンスに焦点を当てています。私は美しくて面白い動きをできるロボットの開発に興味があります。そうした動きがコンピュータを使って生成する、あるいは制御するための方法、そしてこれらの動きの背後に潜む方程式の解明など、そういった研究をしています。

――先生がロボット工学や制御理論に興味を持ったきっかけを教えてください。

大学時代、私の専門は情報科学で、プログラミングに没頭していました。しかし、力学にも興味を持っていました。大学でロボットと制御理論に関する授業を受ける機会があり、ロボット工学に興味を持ち始めました。

ロボット工学は、特に解析力学などの力学分野から派生した数学的な概念が豊富な分野です。これらの理論は、ロボットと制御システムの背後にある重要な原理になっています。力学は理論的に単純ですが、ロボット工学のような実用化は非常に複雑で困難です。しかし、技術の発展により、一部の研究者が驚くほど綺麗な動きをするロボットの開発に成功しました。こういったロボットの動きを見るたび、「どのように作られたのか」「背後にはどのようなメカニズムや公式があるのか」等に興味を持ち、ロボット工学と制御理論を学ぶきっかけになりました。

――先生は主に物体の運動について興味を持たれているのですか。

動きは私にとって主な研究対象の一つです。ロボットの動きも、人間の動きも、両方興味があります。実際、人類は自然によって創り出されたロボットと言っても過言ではないでしょう。しかし、私たちの動きは非常に美しく、滑らかです。私たちの脳はどうやってこれらの動きを生成させたのか?どのような生理信号によって制御したのか?まだ数多くの疑問が残っています。こういう動きをするためには、多くの要素を非常に特殊で整理された方法で組み合わせる必要があります。

――近年、ロボットが再び注目のトピックとなっています。例えば有名なところ、テスラ社やボストン・ダイナミックス社のロボット、日本ではトヨタなどもロボット事業に非常に熱心に取り込んでいるようです。先生はこのような世の中の動きをどう思いますか。

私も、最近テスラのヒューマノイドの開発・進展を目にしました。一本の足で立って独特の動きをしているロボットの画像を見ました。ボストン・ダイナミクスもロボット工学の業界では非常に有名なところです。そこにはロボティクスの分野で最も優れた頭脳たちが所属していて、創設者のマック・レイバート氏もその一人です。彼はこの分野に人生を捧げており、私が若い頃、ロボティクスの学会に参加した際、彼はいつも非常に美しい動きを滑らかにできるロボットの研究を発表していました。彼はとてもいいセンスを持っていて、ずば抜けている才能を持ち、尚且つ努力家であり、美しい機械システムのデザインに人生を費やしています。

私が特に言いたいのは、こういった世間の注目を浴びている研究成果は、どれも急に出てきたのではなく、その背後には、一生を費やして研究をしてきた多くの人々の努力があります。

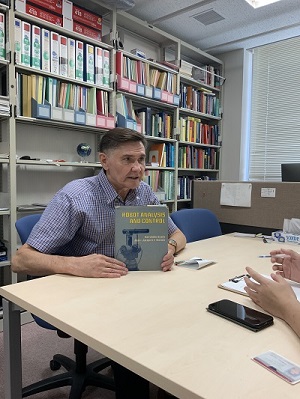

――学生時代に影響を受けた本や学生にお薦めしたい本などがあれば教えてください。

私が学生だった頃、「Robot Analysis and Control」という本を使っていました。この本の著者は、当時、物体把握の研究でよく知られていて、京都大学出身の浅田春比古氏と、制御理論の分野で著名な研究者であるジャン=ジャック・スロティーン氏です。この本は、数学公式と直感的な説明の両方でロボット工学をバランスよく紹介しており、学生たちはスムーズに学ぶことができます。最初から複雑な公式が多い本で学ぶと、各式を理解するのに時間がかかりすぎて、自信を失ってしまうことがあります。なので、この本は良いスタートになるでしょう。他にも優れたリソースはたくさんありますが、この本は私のロボット工学への入門ガイドとして役立ちました。

――先生は今まで日本のいろんな大学や研究機関で研究されてきたと思いますが、学生たち、特に学者の道を目指す学生たちに何かアドアイスがあれば教えてください。

学術の道を歩むには、努力、好奇心、そして他の研究者との関わり、つまり人脈が必要です。まずは自分がしたい研究ができる大学院を目指し、その研究分野で問題を見つけ、そして一生懸命その問題の解決を目指す。もう一つの重要なことは、コミュニティです。アカデミアは広い世界です。多くの分野があり、各分野には多くのコミュニティ、研究グループが存在します。自分が興味持った分野のコミュニティに参加し、その一員として活動することが大切です。同じ志を持つ人々と繋がりを持ち続けることも重要です。国際的な学会に参加し、さまざまな人々と話し合い、積極的に行動することが大切です。最も重要なのは、コミュニティから孤立しないことです。

――図書館の利用に関して、学生の皆さんに対するアドバイスはありますか。

今の学生たちは、図書館で勉強することをあまり好まないようです。紙の本を読まなくなっています。もちろん、私たちは今デジタルの時代に生きていることはよく理解しています。しかし、学生たちがスマホで論文を読むのを見るたびに、私はやはり違和感を覚えます。携帯の画面で本当にちゃんと論文を読んで理解できるのか、メモなど取りづらくないか、ただ、それも多分私が伝統的な人間だから、若い学生たちの勉強方法に時々疑問を持ちます。もちろん、最も重要なのは自分にとって一番効率よく学べる方法を見つけることです。

――最後に、学生の皆さんへ対するメッセージがあればお願いします。

私からのメッセージはこれ以上ありません。学生たちは自分自身の生き方や勉強方法を見つけていくと信じています。そうやって見つかったやり方は、彼らにとっても最も良いものとなるでしょう。ただ唯一、私は、若い人たちが無駄な時間を過ごさないことを願っています。私の世代の誰よりも、若い彼らが人類社会をより早く、そしてより良く進歩させ、発展させてくれることを望んでいます。

Большое спасибо, профессор Свинин.

Thank you very much, Professor Svinin.

シビニン先生、ありがとうございました。

今回の対談で紹介した本

『Robot analysis and control』、H. Asada and J.-J. E. Slotine、New York, N.Y : J. Wiley、1986