立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)では、京都を中心に日本が誇る有形・無形の芸術・文化をデジタルアーカイブするとともに、文理を問わず多様な学術分野が融合して先進的な研究に取り組み、その成果を世界に発信しています。

今回はその中でも京友禅、版印刷に用いられた板木、デジタルゲームという京都にゆかりの深い文化財のデジタルアーカイブ、および研究にスポットを当てます。

ガウン、アロハシャツ、海を渡ったキモノ、京友禅。

鈴木 桂子

衣笠総合研究機構 教授

冴え冴えとした水面を思わせる白地に雪をかぶった芦と一対の鴛鴦(おしどり)が手描き友禅の見事な技で染め上げられた着物がある。ARCの研究プロジェクトチームが京友禅の実態調査とアーカイブを目的に2013年から約1年をかけて発注・制作したものだ。

友禅染、西陣織といった絢爛豪華な染織に代表されるように京都は全国屈指の染織産業の地である。しかし今、着物需要の減少と後継者不足により京都の染織産業は危機的状況にある。京都の着物の生産工程は分業制が特徴で、各工程を高度な技術を持つ専門の職人が担うことで高級な「誂え品」の生産を可能にしてきた。言い換えれば、一工程でも担い手が途絶えれば、生産に困難が生じてしまう危険性を孕んでいる。

こうした状況を前にARCでは京友禅図案や染色型紙といった資料のデジタルアーカイブ化を進めてきた。「その一環として、作品としての着物だけでなく着物が作られるプロセスやそれに携わった職人さんの技やコメント、使われる道具も含めて記録・保存しようとスタートしたのが、このプロジェクトです」とメンバーの一人である文化人類学者の鈴木桂子は説明する。

プロジェクトでは、京丹後での白生地の制作から絵柄の選定、染め、仕立てまですべてに「京都製」が徹底された。着物の絵柄には作品所蔵者から許可を得て、京都生まれの絵師、伊藤若冲の《雪芦鴛鴦図(せつろえんおうず)》と《葡萄図》をモチーフに仕立てられた着物に加え、それぞれ「手描き友禅」と「型友禅」という京友禅の手法で染められる工程が、動画や写真、インタビュー調査によって克明に記録された。

「友禅染の全工程を記録したことで、一貫した視座から各工程の繋がりを研究できるようになったのが大きな収穫でした」と、型紙も研究している鈴木は語る。多彩な色を使って非常に細かい絵柄を描く京友禅の場合、総柄の着物では数十枚もの型紙が使われるという。本プロジェクトの型友禅は単色だがそれでも30枚の型紙が作られた。できあがった型紙は染める順に番号がふられた後、染色工程に渡される。完全な分業制のため、通常型紙の制作現場では実際何色に染められるかわからないし、まして型紙職人が染められた着物を目にすることはない。「各型紙の順番はわかっていても、それが実際の染めの現場で、いかに工夫され使われているのか、その職人技を生産プロセスの中で確かめられたことは、今後の型紙研究においても貴重な示唆となります」と鈴木は語る。

「伝統産業と呼ばれるものもグローバルに広がり、他国の文化や産業に影響を及ぼしています」。そう語った鈴木は、着物や型紙といった「物」を介した「キモノカルチャーのグローバリゼーション」に関心を持っている。

鈴木によると、古くは17世紀に日本の着物がオランダ貿易によってヨーロッパに渡り、貴族の間で流行したことが知られる。これらの着物は「ヤポンセ・ロッケン(日本のガウン)」と呼ばれ、主に室内で服の上から羽織るガウンとして用いられた。「物質文化は、紹介された各国の人の理解や解釈によって多様な意味づけがされ、独自の展開を見せるケースもあります。そうした伝わり方、例えば、キモノを介して異文化の理解の仕方を辿るのがおもしろい」と言う。

鈴木の研究でも、技巧を凝らした多彩で華やかな着物はことさら欧米人に好まれ、さまざまな形で海外へ渡ったことがわかっている。また、ハワイの特産品であるアロハシャツには、艶やかな絵柄を施した京友禅の生地が戦前から輸出され使われており、近年では、外国人観光客向けに着物を着やすく作り替えた「ハッピーローブ」なども土産物として海を渡っていることも判明している。

さらに最近、友禅染の工房を調査した鈴木は、第二次世界大戦直後に作られたという友禅染の作品の存在を突き止めた。物資不足の上に高価な友禅染の着物の需要も滞る中、京都の染色業界では、戦後出回ったパラシュート生地をさまざまな絵柄で染め、占領軍の兵士たち向けの土産物にして暮らしを立てる足しにしたという。

「海外で受け入れられたのは、高い技術があったからこそ。着物のような伝統産業は国内にしか需要がないと考えがちですが、実は国際競争力が高いものも少なくありません」と鈴木。グローバルに目を転じれば、斜陽といわれる京都の染織産業の復活への突破口も見えてくるかもしれない。

立命館大学アート・リサーチセンター

Art Research Center, Ritsumeikan University

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)は、芸術・芸能・技術・技能を中心とした有形・無形の人間文化の所産を記録・整理・保存・発信するとともに、歴史的、社会的視点から研究・分析することを目的として1998年に設立された。

これまでに蓄積してきた浮世絵や絵画などの日本文化や芸術に関する膨大なデジタルアーカイブは、国内外の研究者にとって必須の研究資源となっている。

ARCでは、人文学と情報科学の連携・融合によって多様な分野にわたって先進的な研究・教育を推進する一方、日本のデジタルヒューマニティーズの代表的な拠点として国際連携を推進するとともに、若手研究者の育成にも力を注いでいる。

立命館大学アート・リサーチセンター

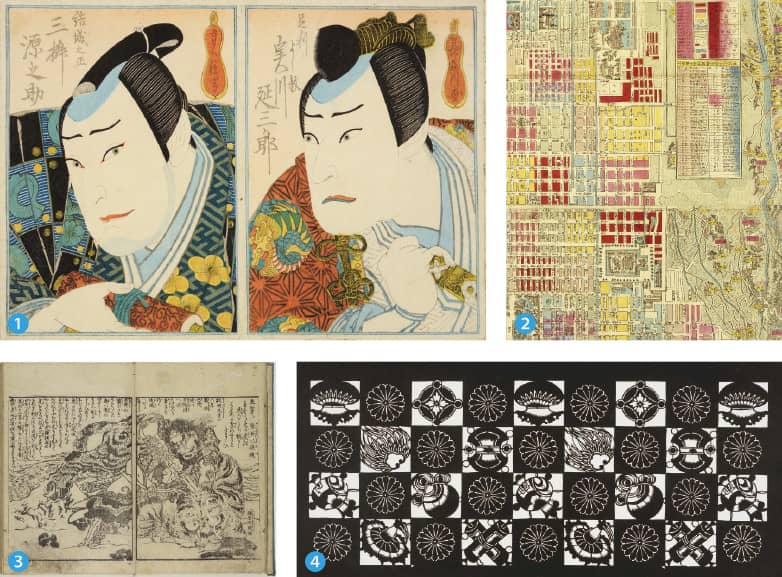

❷ 橋本澄月編「京都府区組分細図」(1879年、ARC所蔵、arcBK03-0116)

❸ 曲亭馬琴作、蹄斎北馬画『英雄画譜』(1838年、ARC所蔵、arcBK02-0165)

❹ 小紋や浴衣、友禅などの、主に布地の染色に用いられた型紙(ARC所蔵、arcKG00122)

板木の足跡を辿れば、江戸時代の出版業のあり様が見えてくる。

金子 貴昭

衣笠総合研究機構 准教授

印刷技術の発明が情報伝達の量や広がりを劇的に変えたことはいうまでもない。日本最古の印刷物として知られるのは、8世紀の「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」。制作時期がはっきりするものとして、世界最古の印刷物である。

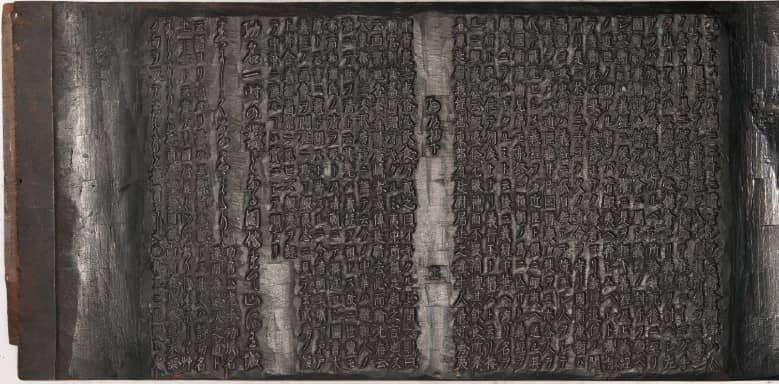

江戸時代まで日本で主流だったのは、木の板(板木(はんぎ))に文字や絵を彫り、墨を塗った上から紙を当てて摺る整版印刷である。「繰り返し大量に印刷できる整版印刷のおかげで出版が商業として成り立つようになり、出版産業は一気に拡大しました。文学はもちろん思想・宗教・学問・エンターテイメントなど、江戸時代の文化的事象は、整版印刷による『板本(はんぽん)』なくして述べることはできないといっていいでしょう。日本が世界に誇る浮世絵も、大半は板木を用いて多色摺りされたものなのです。」そう語る金子貴昭は、板本そのものだけでなく、それを摺刷するための「板木」に注目する稀有な研究者である。

「物理的な『モノ』に着目する板本書誌学や出版研究は近世文芸研究にとって欠かせないものです。にも関わらず、その中で重要な一角を占める『板木』については決定的に情報が不足しています」と金子は言う。その理由の一つに板木資料の扱いにくさが挙げられる。原版である版木は板本に比べて圧倒的に少数の上、複写資料もほとんどなかったため、広く研究利用されるには至っていないという。金子はこの問題を「デジタルアーカイブ」によって解決しようとしている。

「江戸時代の出版産業の中心地であった江戸(東京)、上方(大阪、京都)の中で震災や戦災を免れ、多くの板木が現存するのは京都だけです。京都という立地なくしてアーカイブの充実は望めません」。そう語る金子はARCのプロジェクトとして奈良大学が管理する約5,800枚の板木資料を撮影するとともにデジタルアーカイブをウェブサイトで公開した。

表面を墨で覆われた板木の撮影においては照明がカギを握る。金子らは三度にわたるデジタル化試行の末、デジタル一眼レフカメラを用いた俯瞰撮影方法を採用。被写体正面からのフラッシュを当てた撮影に加え、斜光ライティングを用いて4方向から板木表面の凹凸を立体的に捉え、板木1枚につき計20カットの画像を収めた。計9万カットに及んだ画像のアーカイブを構築し終えた後、現在は法藏館や芸艸堂(うんそうどう)といった京都で古くから木版印刷を扱ってきた書肆などが保有する板木のデジタル保存を進めている。

「板木には出版書肆や職人の思考の跡が刻まれており、そこから近世出版業のあり様がかなり克明にわかってきました」と板木研究の必要性を語った金子。例えば板本の内容に修正が必要になった場合、板木に「入木」を施すことは以前から知られていた。入木とは修正すべき文字の箇所を彫り去り、新しく彫った板片を入れ込む手法だ。板本書誌学でも入木は長く修訂のための技法とされてきたが、金子の研究によってそれが誤解であることが判明する。「板に木の節があって彫りにくい箇所ではあらかじめ節を取り除いて入木したり、難解な文字や訓点はその箇所だけあとから入木するなど、必ずしも修正のためだけに入木が行われたのではないことがわかったのです」と金子。こうしたことは板本だけを見てもわからない。板木を詳細に調べ尽くしたことで、板本書誌学の定石を覆す事実が明らかになったのだ。

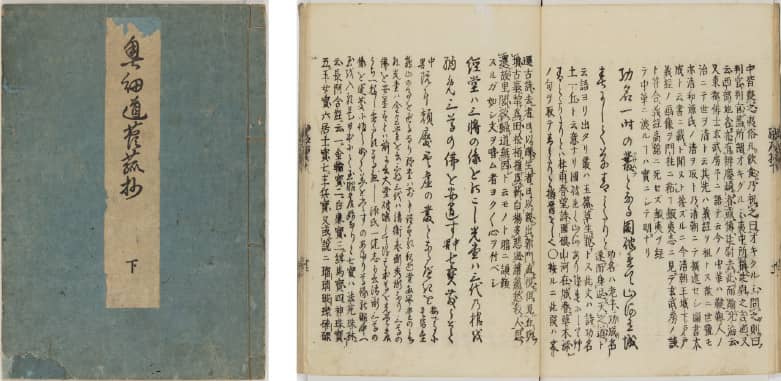

ARCは、松尾芭蕉『おくのほそ道』の注釈書のうち、刊行されたものとしては最古の『奥細道菅菰抄(おくのほそみちすがごもしょう)』の板木を所蔵している。金子はその板木と板本、当時の出版記録を総合的に検討し、先行研究で明らかになっていなかった刊行経緯や、江戸時代の商業出版の内幕を明らかにした。

「例えば共同出版を行う場合、相手方の出版元が勝手に摺り増しできないように板木を分けて所有したり、板木一枚だけをいわば人質として版権者に渡し、その人に声をかけなければ本が完成できないようにしたり、板木の持ち分によって利益を配分したり、という記録が残っています。板木の足跡を辿れば、板本が作られるプロセスや、どのような板木を誰が所有していたか、板木が誰に売り渡され、版権がどう移動していったかなど、板本から得られる数倍の情報が見えてきます」

板木研究の魅力に比して研究者は極めて少ない。金子は「ARCのデジタルアーカイブによって板木研究が広がれば」と期待を寄せた。

ゲームのアーカイブから分析するゲーム名の文字数の変遷。

福田 一史

衣笠総合研究機構 専門研究員

マンガやアニメーションと並んでデジタルゲームは現代ポップカルチャーの代表格であり、日本が世界をリードするジャンルの一つである。学術界でも“Game Studies”はいまや人気の研究分野で研究者も世界中にいるが、研究対象であるゲーム資料が少ないことが課題となっている。

「立命館大学では1990年代後半から家庭用ビデオゲームの研究とアーカイブの構築に取り組み、現在約8,000本のゲームソフトを保有しています」と語るのはアーカイブで中心的な役割を担う福田一史だ。2011年に設立された「立命館大学ゲーム研究センター(RCGS)」がその前年に始まった「文化庁メディア芸術デジタルアーカイブ事業」の正式共同事業体のメンバーとなり、福田らはゲームのデータベース作りを進めてきた。

「ゲームアーカイブには書籍などとは異なる難しさがあります」と福田。その主要な論点の一つが著作権だという。ゲーム画面のスクリーンショットやプレイ動画を保存、公開する場合、著作権法上はゲームメーカーの許諾が必要になる。しかし会社の倒産や吸収合併などの理由で著作権者が見つからないケースもあり、明確な解決策は見出せていないのが現状だという。またオンラインゲームなど「実体が捉え難く現象的な存在」のゲームをどうアーカイブするかも難題だ。

こうした困難はあるが「ゲームのアーカイブや研究の拠点として立命館大学のある京都に大きなメリットがある」と福田は語る。

「京都には世界でデジタルゲームの代名詞ともなっている『ニンテンドー』を筆頭に名だたるゲームメーカーが集積しています。加えて京都という土地柄の持つ『ベンチャー精神』が新しさや創造性を不可欠とするゲーム開発の土壌になっていると感じます」

一方、アーカイブにおいて資料と同じくらい重要なのが「目録(カタログ)」である。福田はRCGSや文化庁のゲームアーカイブでタイトル目録の作成に関わって以降、「ゲームの目録をいかにデザインするか」を考え続けてきた。

現代では世界中の図書館に所蔵された資料を誰もが便利に検索できるよう目録法の国際標準化が進んでいる。「2010年、世界の多くの図書館で採用されている国際的な目録規則が“RDA(Resource Description and Access)”という名称で大幅改訂されました。この名称からもわかるように、目録は資料を分類するためのものからアクセスするためのツールへと役割を変えています。日本はこの流れに遅れを取っている印象です」と福田は解説する。

こうした国際的な目録規則を設計する際のベースとなっているのが、「書誌レコードの機能要件:FRBR(Functional Requirements for Bibliographic Records)」と呼ばれる概念だ。福田はゲームの目録作業にこのFRBRモデルを適用できるか、可能性を検討している。「FRBRでは“Work(著作)”“Expression(表現形)”“Manifestation(体現形)”“Item(個別資料)”の4つの主要な書誌的実体が示されているが、ゲームの場合、限定的にしかこれらを適用できない」としながらも「FRBRに近いモデルでゲームのデータモデルを作ることは可能」と見る。国際標準の目録規則に準拠したゲームデータベースができればグローバルに利活用が広がる上、海外の所蔵機関との連携も容易になる。

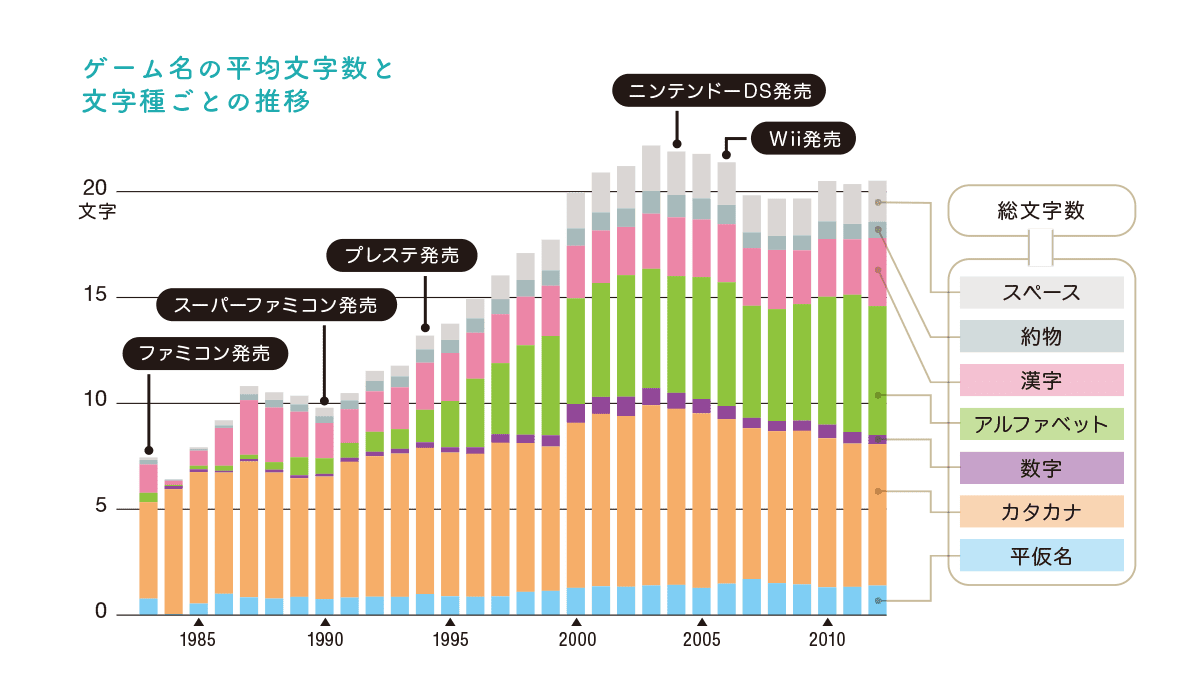

さらに福田は目録を対象とした応用研究も行っている。その一つに約3万件の家庭用ゲームのタイトルの文字数・文字種を時系列に追った研究がある。「任天堂のファミリーコンピュータが発売された80年代はカタカナタイトルが主流でしたが、90年以降はカタカナに代わってアルファベットのタイトルが急増します」と福田。一方で文字数は総じて増加傾向にあったが、2004年にニンテンドーDSが発売されるとゲームデザインが変化し「マジック大全」などのシンプルなタイトルが増えはじめた。「ロールプレイングゲームなどと対照的な単純なゲームの流行が生じ、タイトルも短くなった」と福田は考察する。さらには歴史もののゲームは漢字の割合が大きいなどゲームメーカーの戦略や個性によって文字種割合が変わることも明らかにしている。

「目録を対象とした研究蓄積はまだこれから」と福田はさらなる研究に意欲を見せた。