立命館あの日あの時

「立命館あの日あの時」では、史資料の調査により新たに判明したことや、史資料センターの活動などをご紹介します。

最新の記事

2013.12.03

<学園史資料から>1969年度入学式延期のハガキ

「入学式」は本来ならば4月上旬に挙行され、オリエンテーション期間を経て授業が始まるのですが、大学紛争の影響で、1969年度の入学式は、衣笠学舎と二部全学部は4月14日、広小路学舎(法・文・産業社会学部)は4月21日に延期されました。

1969年3月29日の大学協議会では、教学部長から「昭和44年度入学式については、当初の計画では実施しがたいので、入学式期日を4月14日ないし21日以降とし、開講もこれと同時とし、新入生が在学生とともに登校しうるよう考慮する」旨の提案を受けて、具体化を教務会議(教学を掌る機関会議)に付託し、結果を4月2日新入生に連絡することとしています。

写真は、この入学式の変更を連絡した産業社会学部からのハガキで、4月8日の入学式を4月21日に変更するとともに、一連のオリエンテーションの日程も案内しています。

4月14日の衣笠学舎では、入学式粉砕を叫ぶ学生が会場の以学館前に押し寄せましたが、多くの学生が座り込んで抵抗して式典を守り、経済・経営・理工学部・二部全学部は無事入学式が挙行できました。

しかし、4月21日の広小路学舎(法・産業社会・文)では、入学式粉砕を叫ぶ学生たちが、入学式会場の研心館を守っていた学生たちや出席する新入生に襲いかかり、新入生を含む約30名を負傷させたのです。それでもなんとか式典は挙行されたのです。

史資料センター準備室所蔵資料より

2013.12.01

「今日は何の日」12月 わだつみ像

1953(昭和28)年12月8日、立命館大学広小路学舎で「わだつみ像」建立の除幕式が行われました。

わだつみ像は、アジア・太平洋戦争の戦場にかり出され生きて帰ることのなかった戦没学生を記念する像として、1950(昭和25)年に彫刻家本郷新により製作されたものです。

像は当初東京大学に設置する予定でしたが認められず、立命館大学に設置されることになりました。像は1953(昭和28)年11月8日に広小路学舎に到着し、11日にわだつみ像歓迎大会が予定されました。この日歓迎大会に参加しようとした京都大学の学生たちが、鴨川の荒神橋で警官隊に阻止され重軽傷を負うという荒神橋事件が起こりました。当時反戦平和の象徴であった像を迎えることは、まだまだ国内外の緊張した情勢のなかでは大変なことだったのです。

しかし立命館は全学をあげて、全国から集まった平和を願う人々とともに除幕式を行い不戦の誓いをしました。第一回の不戦の集いは翌年の12月8日に行われています。

ところが、学園紛争のさ中の1969(昭和44)年5月20日、像は全共闘によって破壊されました。これに対し全国から怒りの抗議が起こり、ただちに再建にむけての活動が始まりました。そして1970(昭和45)年12月8日わだつみ像は再建され、その後一旦中央図書館に再建立されたのち現在は国際平和ミュージアムに設置され、毎年12月8日には像の前で不戦の集いが続けられています。

2013年12月、わだつみ像は建立60周年を迎えます。

広小路学舎研心館前にわだつみ像が建立され除幕式が行われた(1953年12月)。現在は国際平和ミュージアムに第2代の像を設置。

わだつみ像は、アジア・太平洋戦争の戦場にかり出され生きて帰ることのなかった戦没学生を記念する像として、1950(昭和25)年に彫刻家本郷新により製作されたものです。

像は当初東京大学に設置する予定でしたが認められず、立命館大学に設置されることになりました。像は1953(昭和28)年11月8日に広小路学舎に到着し、11日にわだつみ像歓迎大会が予定されました。この日歓迎大会に参加しようとした京都大学の学生たちが、鴨川の荒神橋で警官隊に阻止され重軽傷を負うという荒神橋事件が起こりました。当時反戦平和の象徴であった像を迎えることは、まだまだ国内外の緊張した情勢のなかでは大変なことだったのです。

しかし立命館は全学をあげて、全国から集まった平和を願う人々とともに除幕式を行い不戦の誓いをしました。第一回の不戦の集いは翌年の12月8日に行われています。

ところが、学園紛争のさ中の1969(昭和44)年5月20日、像は全共闘によって破壊されました。これに対し全国から怒りの抗議が起こり、ただちに再建にむけての活動が始まりました。そして1970(昭和45)年12月8日わだつみ像は再建され、その後一旦中央図書館に再建立されたのち現在は国際平和ミュージアムに設置され、毎年12月8日には像の前で不戦の集いが続けられています。

2013年12月、わだつみ像は建立60周年を迎えます。

広小路学舎研心館前にわだつみ像が建立され除幕式が行われた(1953年12月)。現在は国際平和ミュージアムに第2代の像を設置。

2013.12.01

「今日は何の日」12月 もう一つの立命館創立100周年

本学の創立は1900(明治33)年で、APU開学の2000(平成12)年に創始130年・創立100周年の記念事業を行っています。創立したときの学校の名称は、「私立京都法政学校」でした。

今年2013(平成25)年、立命館はもう一つの創立100周年を迎えます。

「立命館」の名は1869(明治2)年に西園寺公望が創めた私塾に由来しますが、創立者中川小十郎は、今から100年前の1913(大正2)年12月2日に「財団法人立命館」を設立、続いて12月10日に私立京都法政大学から私立立命館大学へ、また私立清和中学校を私立立命館中学へと校名を改称し、西園寺公望の立命館を継承することとなりました。

12月13日にはその発表式が挙行されています。設立により館長となった中川小十郎は発表式において、「立命館」は、西園寺公望が私塾を開き人材養成の事業をはからんとした志を継承し、また京都帝国大学の創設により民間においても京都に私学を興し法律学校を設置せんとする動きがあり、創設に関わった自分が進んで私学の創立にあたった、と述べています。

このように立命館と京都帝国大学は創立当初から強い結びつきがありましたが、財団法人立命館設立の寄附行為に、「本財団を解散するに至りたるときは其所属財産の全部を挙げて京都帝国大学に寄附すること」とあり、このことからもその関係の深さがうかがえます。

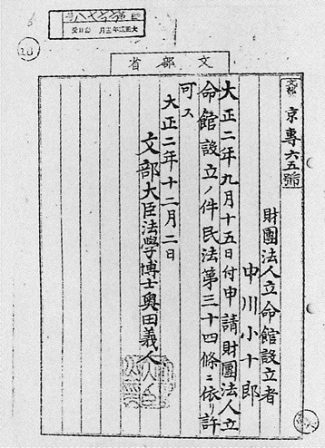

財団法人立命館設立許可書(1913年12月2日)。私塾立命館の名が継承され、大学・中学も「立命館大学」「立命館中学」となった。

今年2013(平成25)年、立命館はもう一つの創立100周年を迎えます。

「立命館」の名は1869(明治2)年に西園寺公望が創めた私塾に由来しますが、創立者中川小十郎は、今から100年前の1913(大正2)年12月2日に「財団法人立命館」を設立、続いて12月10日に私立京都法政大学から私立立命館大学へ、また私立清和中学校を私立立命館中学へと校名を改称し、西園寺公望の立命館を継承することとなりました。

12月13日にはその発表式が挙行されています。設立により館長となった中川小十郎は発表式において、「立命館」は、西園寺公望が私塾を開き人材養成の事業をはからんとした志を継承し、また京都帝国大学の創設により民間においても京都に私学を興し法律学校を設置せんとする動きがあり、創設に関わった自分が進んで私学の創立にあたった、と述べています。

このように立命館と京都帝国大学は創立当初から強い結びつきがありましたが、財団法人立命館設立の寄附行為に、「本財団を解散するに至りたるときは其所属財産の全部を挙げて京都帝国大学に寄附すること」とあり、このことからもその関係の深さがうかがえます。

財団法人立命館設立許可書(1913年12月2日)。私塾立命館の名が継承され、大学・中学も「立命館大学」「立命館中学」となった。