立命館あの日あの時

「立命館あの日あの時」では、史資料の調査により新たに判明したことや、史資料センターの活動などをご紹介します。

最新の記事

2013.07.02

「今日は何の日」7月 前期試験今昔

7月といえば、前期試験

現在前期試験は夏期休暇前の主として7月に実施されていますが、1985(昭和60)年度までは夏期休暇が明けた9月中・下旬に実施していました。

1986(昭和61)年度に学年暦が変更になって現在のようになっているのです。

また、現在文・社系の定期試験時間は60分が原則で一部の科目は90分試験になっています。この90分試験は、1989(平成元)年度後期試験から法学部で始まったものです。もっとも、自由に90分試験ができるわけではなく、事前の申請にもとづいて教授会で科目の性格等を慎重に検討したのちに決定できるとしています。

さらにもっと古い話ですが、まだ卒業式が7月であった時代、1917(大正6)年の学年試験(後期試験にあたる)は6月に実施されました。

当時の大学部・専門部の試験問題が『立命館学誌』(大正6年7月号)に掲載されていますので、一部を紹介します。

第3学年 行政各論(織田) 「営造物使用ノ法律関係ヲ論セヨ」

親族及相続法(岡村)「継母ノ兄弟ハ継子ノ伯叔父ナリヤ」

貨幣論(河上) 「貨幣ノ価値ト一般物価トノ関係如何」(2、3年共通)

第2学年 債権総論(中島) 「過失相殺トハ何ソヤ」

行政総論(佐々木) 「公物ニ於ケル所有権ヲ論ス」

刑事訴訟法(宮本) 「証拠ノ意義ヲ問フ」

第1学年 憲法(市村) 「憲法第73条ノ手続ヲ践ミテ憲法中ニ憲法廃止ニ関スル規定ヲ設クル事ヲ得ルヤ」

刑法総論(宮本) 「正当防衛ノ要件ヲ明ニスベシ」

法学通論(織田) 「慣習法ハ如何ニシテ成立スルカ」

経済原論(田島) 「紙幣ノ正貨ト異ナル特徴ヲ問フ」

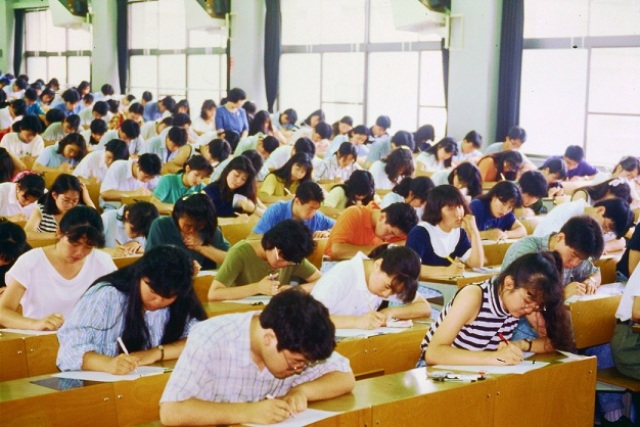

前期試験に臨む学生たち(1989年度)

現在前期試験は夏期休暇前の主として7月に実施されていますが、1985(昭和60)年度までは夏期休暇が明けた9月中・下旬に実施していました。

1986(昭和61)年度に学年暦が変更になって現在のようになっているのです。

また、現在文・社系の定期試験時間は60分が原則で一部の科目は90分試験になっています。この90分試験は、1989(平成元)年度後期試験から法学部で始まったものです。もっとも、自由に90分試験ができるわけではなく、事前の申請にもとづいて教授会で科目の性格等を慎重に検討したのちに決定できるとしています。

さらにもっと古い話ですが、まだ卒業式が7月であった時代、1917(大正6)年の学年試験(後期試験にあたる)は6月に実施されました。

当時の大学部・専門部の試験問題が『立命館学誌』(大正6年7月号)に掲載されていますので、一部を紹介します。

第3学年 行政各論(織田) 「営造物使用ノ法律関係ヲ論セヨ」

親族及相続法(岡村)「継母ノ兄弟ハ継子ノ伯叔父ナリヤ」

貨幣論(河上) 「貨幣ノ価値ト一般物価トノ関係如何」(2、3年共通)

第2学年 債権総論(中島) 「過失相殺トハ何ソヤ」

行政総論(佐々木) 「公物ニ於ケル所有権ヲ論ス」

刑事訴訟法(宮本) 「証拠ノ意義ヲ問フ」

第1学年 憲法(市村) 「憲法第73条ノ手続ヲ践ミテ憲法中ニ憲法廃止ニ関スル規定ヲ設クル事ヲ得ルヤ」

刑法総論(宮本) 「正当防衛ノ要件ヲ明ニスベシ」

法学通論(織田) 「慣習法ハ如何ニシテ成立スルカ」

経済原論(田島) 「紙幣ノ正貨ト異ナル特徴ヲ問フ」

前期試験に臨む学生たち(1989年度)

2013.07.01

「今日は何の日」7月 今はあたりまえの冷房の始まりは?

夏といえば冷房がかかせません。6月中旬頃から教室も暑くなり、冷房が無いと授業も前期試験も成り立たないくらいです。

でも90年代の半ばまでは、教室には冷房がありませんでした。前期試験の時も、教室の窓を開け放ち、扇風機を回し、団扇とタオルを片手に汗を流しながら試験をしていたのです。

冷房が全ての教室に設置されたのは、1994(平成6)年度の全学協議会確認以降です。

1990(平成2)年の全学協議会の時、学友会が初めて諸要求の一つとして、教室の冷房化を要求します。1991(平成3)年度の全学協議会ではキャンパスアメニティの観点、教学施設設備の観点から冷房化が議論となりました。時あたかも「第四次長期計画」の議論まっただ中の頃です。

1991(平成3)年度全学協議会確認文書では、教学改革の条件をつくる施設設備という項目で、学生ラウンジや課外講座、近隣への騒音防止を目的にして冷房化する確認がなされ、衣笠キャンパス整備計画の基本課題として位置づけられたのです。

この結果、1991(平成3)年7月から学生ラウンジなどの施設が冷房化されたのですが、教室はまだ冷房化されませんでした。

その後、学友会はこの要求を毎年の全学協議会の議題と位置づけ、1994(平成6)年度全学協議会では、第一議題として議論をし、大学は、教室の冷房化には新たな支出を伴うが教学条件上必要であると判断して1995(平成7)年夏までに実施することになったのです。

今、当たり前のように感じる夏の冷房は、学生要求によって実現したという歴史があるのですね。

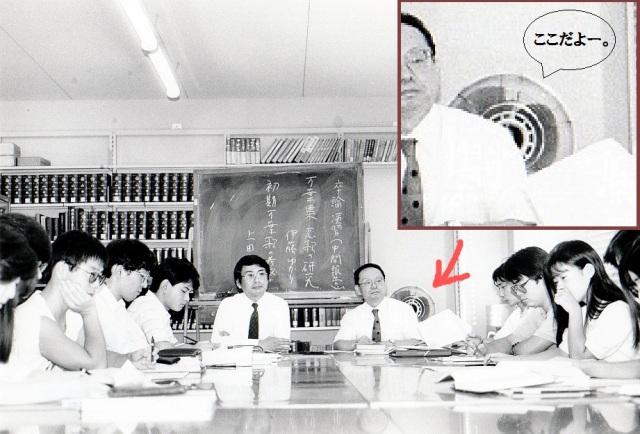

文学部の卒論演習風景(扇風機を使用している)。 現在のような冷暖房設備はなく扇風機が使われた

でも90年代の半ばまでは、教室には冷房がありませんでした。前期試験の時も、教室の窓を開け放ち、扇風機を回し、団扇とタオルを片手に汗を流しながら試験をしていたのです。

冷房が全ての教室に設置されたのは、1994(平成6)年度の全学協議会確認以降です。

1990(平成2)年の全学協議会の時、学友会が初めて諸要求の一つとして、教室の冷房化を要求します。1991(平成3)年度の全学協議会ではキャンパスアメニティの観点、教学施設設備の観点から冷房化が議論となりました。時あたかも「第四次長期計画」の議論まっただ中の頃です。

1991(平成3)年度全学協議会確認文書では、教学改革の条件をつくる施設設備という項目で、学生ラウンジや課外講座、近隣への騒音防止を目的にして冷房化する確認がなされ、衣笠キャンパス整備計画の基本課題として位置づけられたのです。

この結果、1991(平成3)年7月から学生ラウンジなどの施設が冷房化されたのですが、教室はまだ冷房化されませんでした。

その後、学友会はこの要求を毎年の全学協議会の議題と位置づけ、1994(平成6)年度全学協議会では、第一議題として議論をし、大学は、教室の冷房化には新たな支出を伴うが教学条件上必要であると判断して1995(平成7)年夏までに実施することになったのです。

今、当たり前のように感じる夏の冷房は、学生要求によって実現したという歴史があるのですね。

文学部の卒論演習風景(扇風機を使用している)。 現在のような冷暖房設備はなく扇風機が使われた

2013.06.01

「今日は何の日」6月 大学院は6月に始まった

その昔、立命館の大学院は6月に開学しています。

1950(昭和25)年6月1日、広小路学舎中川会館において大学院の開学式が挙行されました。

この時の入学者は、法学研究科定時制14人、経済学研究科全日制9人、定時制8人、文学研究科定時制8人の計39人でした。当時は全日制(昼間部)よりも定時制(夜間部)の勤労学生が多数だったのです。(工学研究科は1952(昭和27)年4月から開校し、全日制に10人が入学しています。)

1950(昭和25)年10月には、創立50周年記念事業により大学院校舎が竣工し大学院生の学び舎となりました。

その後、大学院の定時制課程は1958(昭和33)年度以降無くなり現在に至っています。

2012(平成24)年度の立命館大学の大学院は19研究科3,190人となっていて、開校当時の65倍の学生数になっています。

なお、戦後新制大学は1948(昭和23)年に立命館大学をはじめ私学11校と公立1校の12校で発足しましたが、新制大学院については、1950(昭和25)年4月に立命館大学、同志社大学、関西大学、関西学院大学の関西四私大に設置されたのが初めてでした。ちなみに、新制の国立大学は1949(昭和24)年に、国立大学院は1953(昭和28)年に発足しています。

広小路学舎大学院棟竣工(1950年10月)。学園創立50周年記念事業の一環で新制大学院発足時に河原町通りに面して建てられた。

1950(昭和25)年6月1日、広小路学舎中川会館において大学院の開学式が挙行されました。

この時の入学者は、法学研究科定時制14人、経済学研究科全日制9人、定時制8人、文学研究科定時制8人の計39人でした。当時は全日制(昼間部)よりも定時制(夜間部)の勤労学生が多数だったのです。(工学研究科は1952(昭和27)年4月から開校し、全日制に10人が入学しています。)

1950(昭和25)年10月には、創立50周年記念事業により大学院校舎が竣工し大学院生の学び舎となりました。

その後、大学院の定時制課程は1958(昭和33)年度以降無くなり現在に至っています。

2012(平成24)年度の立命館大学の大学院は19研究科3,190人となっていて、開校当時の65倍の学生数になっています。

なお、戦後新制大学は1948(昭和23)年に立命館大学をはじめ私学11校と公立1校の12校で発足しましたが、新制大学院については、1950(昭和25)年4月に立命館大学、同志社大学、関西大学、関西学院大学の関西四私大に設置されたのが初めてでした。ちなみに、新制の国立大学は1949(昭和24)年に、国立大学院は1953(昭和28)年に発足しています。

広小路学舎大学院棟竣工(1950年10月)。学園創立50周年記念事業の一環で新制大学院発足時に河原町通りに面して建てられた。